湖北1―419系

2006年7月

まだ夏は来てない。けれど気分がどうかしてしまう高湿度と薫ってくるみどりに負けて、まだ暖湿気の流入を許す程度の高気圧の中、私は跳び出してしまった。

去年味わった北陸方面のことが忘れられなかった。けれど行先は湖北ということで落ち着いた。十分だ。だって北陸地方で普通列車として使われている寝台車に出会えるのだから。

不思議だった。なぜそんな体制が今でも当たり前のように続いているかは。

もっともらしい理由はあった。経営的に交流区間や金沢支社を冷遇せざるをえないのだ、といったような超然とした論調など。

そんな理由も裏事情のようでおもしろかったけど、もっと根本的に、こうしたものに驚きや多様性を感じることに一般性があるか、あるいは逆にそういう感得を優先させざるを得ない体制とは何かを、知りたかった。

つまらない米原までは白化粧の221系でやり過ごす。終着するといつものように419系が湖北、敦賀に向けて待機している。水色と白のマリンストライプの運転士は若かったけど、よくこんな列車を制御できるなと感心した。もっとも、今も動くようメンテナンスされているのも尋常ではない。

しかし運転士や車掌はややうんざりしているようだ。なんでってみんなこれを楽しみにして来るものだから。「ああまたか」「なんだお前もか」…

しかしそうはいってもやはりすごいとしかいいようのないものがあった。だって上のふくらみを展開したら寝台になるんだぞ。それが普段使いの列車だ。この2000年、ミレニアムの代になっても!

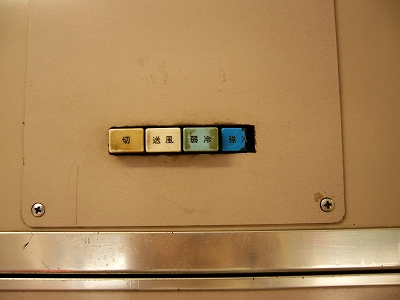

中は古いにおいが染みついているが、かすかに空調からのにおいに清掃されたにおいを感じる。冷房は強く効きすぎたり、弱すぎたり。細やかな電子制御からは程遠い、ただパワーだけは負けん、そんな昔の冷房機に思える。

ひっぱったらちぎれそうな黄ばんだモスリンふうのカーテンに朱のモケット、もういったいどれくらいの人々がここで眠って、あるいは通勤通学ら使っただろうか。いろんな人のにおいや細菌を積んでいるような気がする。そんなところに身を落ち着けると、ほっとするのだった。

いや、ひいては、我々は無意識にそんなものを今も追い求めているのではないか?

だってこれらの条件を満たす乗り物は鉄道しかない。要は線区によっては投資事情によりれ替わりが遅くなるという「メリット」が発生しやすいし、そうでなくとも毎日、長時間、相当な距離を多くの人を乗せるという点でもこれの右に出るものはない。

つまりは程度の差はあるにせよ、こうした乗り物に乗ることで、第六感的に人々の中におけるミクロな動静と融和している、だからまったくその機会が無くなっては、サプリとしてでも摂取したくなる、そんな衝動があるのやもしれない、そんなことを私は主張してみたいわけだ。

そうしたサプリとしては強力なものが、私の身近なところに於いてはこの419系だった。ひいても私は北陸地方の風土がおもしろいと思っていたから、北陸人の性質をこの列車は刷り込まれているともいえるわけだ。

そしてより高次の思い出とそれに結びついた場の問題も有している。おまけに駆動体であるゆえ、当時の動力や速力を今も保っているときたら、これはもうその圧倒的複雑さで私に迫ってくる。計算し尽くすと、存外単純な感情的な問題に帰着されるのかもしれない。しかしその分析や過程には貴重なヒントが詰まっている気がする。

列車は車掌の烈しいホイッスルと共に静かに折戸を引き、その辺の電車とはけた違いに重い体躯が、レールの上でにじりはじめた。同じ力Fをかけても、そうそうは動かのを想ってみる。

物が動くってなんだろう、と思う。それはつまり、歴史の動く瞬間だ。古代メソポタミアで粘土板で鉄筆を官吏が滑らせていたとき、彼は自分の国のその後について何を考えていただろう。それから5000年くらいだろうか。どうにか我々は二つ折りの携帯電話を手にした。

雲っぽい空の下、湖北の素朴な水田を見せるには、この寝台車のワイドの窓はあまりにも大きすぎた。自分以外に客はろくろくいない。冷房のひえで緊張しながら乗っている私がいま、ここにいる。私はほんの小面積で坐しているけれど、いったい幾人の人とこの座面を合わせているだろう。なんとなしまだ開かれず自信なさげな私は、カーキのズボンをはいていた。けれど私はいつか膝を出して、前の人間とぶっつけたいと願うようになった。

坂田、田村と静かな無人駅に停車していく。田村に着いてもまだ直流電化というのはちょっと不思議な感じがした。その当時のことなんか、私は知りもしないのに。

きっと米原発で、この交直列車に乗ってるからだ。その当時の人の記憶が、伝染(うつ)ったのかもしれない。

いつも長浜に着くまで落ち着かない。早くその賑やかな地点に行ってしまって、もっと寂しいところに行ってしまいたい。

長浜の喧騒を心理的に避け、折り戸が閉まるとほっとした。車掌の案内とともにやがて列車はコトリと電気を消し、いつものように慣性走行に入る。それはエンジンの停止した空中における旅客機のようで、死の世界に向かう感じだ。理論上は永遠に動く…無窮の世界である。

しかし列車は再び電力を得、加速を取り戻した。なんか生き返った感じ。けれど架線は発電所からそのまま出ててきた2万ボルトという交流電源だ。こうして私は雪深い地方に、夏、踏み入れたことになる。冬ではないが、人類の様々な工夫からそれを知覚できるのと同じように、また我々の知らない時代と時間についても、様々な物と場を契機とすることで、深めることができるのを実感する。そして、交流方式というのは安価だという理由もあった。

気分はもう北陸だった。

けれど見える風景は、この寝台車のワイドで見るには少し落ちるような、極めて中性的、真水のようなクセのないものだった。近江の国というのは、だいたいこんな感じなんだ。

つまりはかつての車窓とは、こうした取るに足らないものと認識されることも少なくなかったかもしれない。しかし、より北を目指した北陸線の車窓は、どうしてあんなに情念が深いのだろうか。それはこのカーテンやモケットや駅を通してみる世界なのか。それも大いに寄与しているかもしれない。しかしそうでなくとも ― 人々の染みついたこの駆動体が日々の意識のうちに存在する地方は、欲望を避け、逆説的にも平準化という貧しさから守られていることを、形而下的に証(あかし)するもののようなのだった。

―卒園の唱歌、思い出のアルバムが心の中で流れている。

私は思い出したがっている。古代であれ、近代であれ。思い出すよすがが、体内にないとしても。

なぜなら私の生きなかった時間も私が生き、そうして過去から未来を包摂する想像力を鍛え、まことに卑近な過去においてはかつてめいめいの地方が本当に違って、貴重にも個性的で色彩があったそのように、われわれがよりよく生きることを、私は望んでいるからだった。