道東紀行

2009年9月

夜の根室本線

やがて海が見えるようになった。ようやく釧路への道が付いたともいえる。しかし情緒でもなく、北海の印象でもなく、ある街道沿いの海だった。

誰そ彼に特急は白糠にしずしずと止まる。ドアが開いたのはわからない。ただ白々と駅名標がその名前を閉じられた車室内に提示している。こんな深いところにまでちょっとした街があるのかと思った。ひところ近隣との合併に反対しているとのことで、盛んに白糠町の名前はニュースで流れてたな。その地の名や時刻がら、沈んだところのように思われた。

列車が動き出してふと思う。こんなに乗車しているのにたいして時間が経ったように感じない。物理学的なというより、車窓の変化率が小さく、時間の密度が小さいようだった。

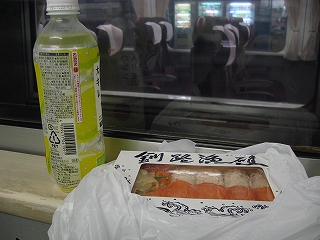

約一時間と二十分で釧路に着くものの、朝に札幌近郊から普通列車で降りつつ池田あたりまで来たことを考え合わせると十分遠かった。十八時を回りもう日もとっぷりと暮れつつあるという暗さ。特急はここまで。種別普通に乗り換えて根室方面を目指す、が、ここで弁当だ! 今ここで買わねば、翌日昼まで飲み物さえ手に入れられないことがわかっている。北海道の駅旅ではこんなのはざらだ。とにかく高くてもここで買おう、と、周りの客がそのまま改札口に吸い寄せられることに不安をいだきながらも、その改札すぐ近くで声高に弁当を売っていた屋台に堂々と近づく。

「いらっしゃい!」

久しぶりに私は客になった。暗い中種類が多くわからない。けれど根室行きを逃したら終わりなので、

「どれがお勧めですか」

「え?! どれもよく出るけど、一番高いたらばずしとかじゃない?」

こういうつつけんどんなのも北海道らしかった。

「これは?」

と、サーモン系を指すと、

「これもよくでるよ。これが千円、こっちが千四百八十円!(早くしなよ!)」

「じゃあこれください」

「はーいありがとうございまーす」

駅弁売りはすぐ呼び込みをまたはじめた。

食糧を手にできて私はほっとした。飲み物も自販機で買った。値段も見ずに買う、そんな時代があったことを思い出す。ただ必要だったから、情報社会でもなかったから、バブルだったから、さまざまな時代があった。時間もなく必要に迫られれば、良いものが手に入ることというのは、あるように思う。騙されるという契機ともなるけど。

「とにかく久しぶりにいい食糧を手にした!」

普通根室行きに足早に乗り込む。予定を立てるまで、根室まで行く特急があるものだと思っていた。そうだと本当に助かるのだが。はて、北海道の寝台列車なんて今思い出す人はどれだけいるだろうか。

ちなみに、厚床から根室までの、落石を除く各駅においては、この列車が最終となる。つまり厚床からがこの列車の価値が高まるわけで、つまり私は…その中のある駅に降りる予定というわけだ。

そして旅はまだこれからである。だって降りる駅まで二時間半もかかるんだから。予定を立てているとき、この日のやたら長い移動をどんな感覚だろうとかなり楽しみにしていた。だって朝一から終電まで乗って東の果てに向かうのだから。根室までは三時間となり、いったいどれだけ遠いのだろうと。この国で本当に遠くへ行きたいという人に、私は勧めたい気持ちだった。

車内はすいていて、どこにでも座せたが、旅している人もいる。こんな時間にだから、旅のスタイルとしては似通ったものだろう。けれど微妙に私とはやはり違うのだった。

さて、いつ食べようか。着いてからでは消灯をまもなく迎えるのでだめだ。ということはどうしても車内で食べざるを得ない。こういう必然性に私はわくわく感や、複数の時代の同居や、旅が実生活のような感覚を得られて、様々なものが重なった自分が今ここにいるようだった。

でも乗ってすぐ食べるのはなんか妙だ。だいたい中間の厚岸でひらくと決める。

ついに一本のダイヤが閉じられて、時間に乗って動きはじめる。このドアの内と外でどれだけの絶望があろう! 東釧路や武佐、門静などでは高校生らが降りていった。近郊といっても東の果ての都市のそれはどこか不安だった。

もう暗くてどんなとこを走っているかわからない。それだけにさらに東へ、東へと向かっていくばかりで、怖さを覚えないではなかった。釧路の街のネオンが頼もしく懐かしく思える。

約一時間経って、厚岸。降りる人もおり、窓からも主要駅らしい感じだった。極東で夜が深いからか、こんな時分に降りる人もいるのかと後姿を見送る。窓も秋冷えしていた。

駅弁は大きくないけど蟹のほぐし身とサーモンの御鮨になっていた。食べて体がびっくりする。それだけコンビニのパンや炭酸飲料は栄養の乏しいものなのだった。おもちゃを口にしているか、肉を食べているか…ゲームから実際の狩猟の世界を感じる感覚だった。

栄養が行きわたるのを実感しつつ、活動するにはまともなものを食べないといけないんだな、と。自分の旅が現実と近くはないところにあったかもしれないようだった。飲み物をお茶にしなかったのを相当後悔した。

車内の人員の変化はほぼない。厚岸以東は数人だが、みなどこまで行くのだろうと思う。厚岸から厚床までは駅間距離も長く、昔は大きかったらしい駅もあったが、みな無人だ。どこまで行っても、鉄道に関わる人はワンマンの運転士ただ一人である。

「降りる駅まであと一時間以上あるぞ。」

弁当を食ってもまだそれだけぼーっ乗ってられるのは、本当に北海道らしい。内地だとそこまで余裕はない。

「けれどここまで来たらもうどうしようもないな。釧路に引き返すも一苦労、札幌なんて忘れないといけないくらい。明日は根室に身を任せるか。」

と、眼を閉じる。

厚床に着く。ここでしっかり目を覚ます。ここからの駅はこれが終電となる。車内を注視すると、一人、前の出入口で停まる度に外を確認している眼鏡かけた二十初めごろの人がいる。大きなドラム鞄だ。さては寝るな。私がかち合ってもいいと思っていても、相手はそれを警戒している。おれと一緒に降りるな、と。しかしずらせばいいというわけではなく、それで下車予定というのはうまくいかなくなる。だから重なったら重なったでいいわくらいにしか思っていない。そもそもこんな道東の無人地帯まできて孤独を争うなんてばかげている! が、裏を返せば、日本で独りになれるところはないという、或る外国の日本研究者の述べたひとくさりも頭を擡げてもくる。それほど都会は人を蝕みうるところのようだった。