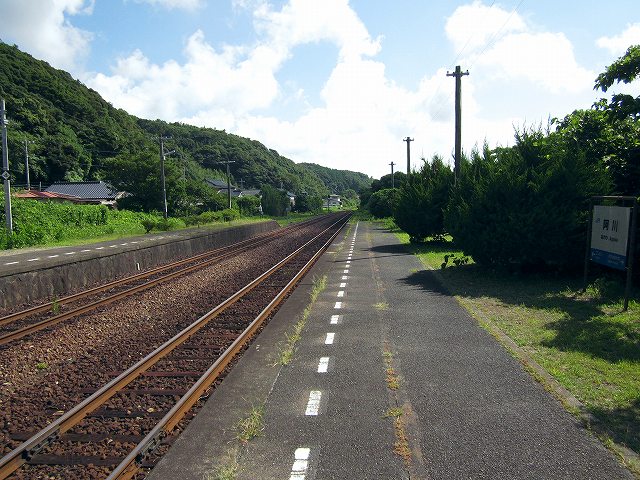

阿川駅

(山陰本線・あがわ) 2012年7月

夏に山陰の海岸本線を辿る旅行に航が出かける前、伯父は航を呼びつけた。大学在学中からよくわからない生活をつづけていたので、あらかた今年の夏もどこかをほっつき歩くつもりなんだろ、と、見立てていた。伯父はそういう航に我慢がならなかった。

航は言われた通り伯父の事務所へと入っていった。そこはプレハブで、けれどもそうして事業所にお金を掛けないことでかなりの利益を上げているらしい。中は薄茶色の硬い帆布のソファがあり、その上に自分で描いたらしい荒いタッチの油絵がある。それは90年代より少し前の雰囲気で、ヨットハーバーを描いたもののようだ。水色ばかりではなく、赤やこげ茶の強いタッチでヨットの描かれているのが、いかにも伯父らしいな、と、航はここに来るたびに思っていた。そしてそのソファの横には観葉植物がある。これはみかじめ料がわりの商品ではなく、伯父が好きで選んできたものだ。

一見、何の個性もなく欠伸の出るような事務所だが、どうして伯父源蔵がこれで満足できているというと、彼の頭の中ではATMの残高記帳のように常に数字が動いていて、その計算や想像が楽しく、日々が充実していて仕方ないのだった。

プレハブなものだから日中は暑くてたまらない。それで伯父はエアコンをフル稼働させていて、事務所に近づくさい、いつも室外機の轟音がそこいらに共振している音が響き渡っているのだった。航はそれで、今年の夏もまた各駅でひどい暑さに見舞われるんだろうな、と思うと少々うんざりした。

航は勧められるままに絵の向かいのソファに座った。

伯父は立ったままファイルを整理しながら、

「おい、仕事を手伝わないか? 今年もうちの管理してる物件の高圧洗浄と草抜きだ。日給はこれまで通り八千円。ただし朝から晩まで働いてもらう。」

「いや、実は、もう明日から遠方に出る予定で…」

源蔵はカッと頭に血が上り、口を震わせて、

「そんなことばっかりしてたらあかん! もう十分行ったやろ!」

「いや、ホテルももう予約してありまして…」

伯父は睨むように航を見やって、ファイルを机に放り投げた。かたわらの書類のひと山が崩れかかった。

「今はお前みたいな奴ばっかなんだよ。自分探しとかなんだとかいって、手間仕事とか旅行ばっかしてるんだ。そんなことしたってな、何にも見つからないんだよ!」

航は目を点にして、

「自分探しではないのですが…」

ほうほうのていで事務所を転げ出た。けれども出るときは振り返って、失礼します、といった。伯父は航の方を見もしなかった。

航は毎度そんなふうにいろんな人に誤解されて、もうどうでもよくなっていた。むしろ自分探しの旅に出ますといった方が通じやすいかとも思った。

「いや、自分は何一つとして見失っていないのだが…」

航はひと月以上も前に立てておいた予定を手に、朝の早の涼しい時間に、京都を発った。荷物もすでにきれいにまとまっていた。色白で、髭も剃って、しゅっとしていた。

日中は駅を渡り歩いた。理由としては、そこぐらいしかいるところがなかったからである。毎日毎日晴れで、海を観て、町を見て、駅で寝て…それで九日経って気づくと、山口の端の方まできていて、阿川という駅に降り立っていた。

例えば御来屋で見た山陰の美しい海のことなどはもう思い出せなくなっていた。終電後に寝て、始発一時間前に起き、来る日も来る日も、日中は晴れ、そして光柱が頭頂に降り注ぐ。それでほとんど頭は仮死状態のようになっていた。何も見えないし、何も感じない、そして、言葉を失っていた。けれども、なるべく遠くを見ないようにして、手元の色合いだけを見ていた。光が眩しくて、遠くは見えないのだった。

しかし阿川に降りると、航はふと一抹の寂しさを覚えた。そこにはまた木造舎が立って、そして駅名の看板を掲げて、その傍らに藤棚なんかの植え込みがあって、休憩できる椅子があって…いったいいつまでこんな駅が続くんだと航は思った。もっとも ― それは贅沢なことだった。けれども当時においては、それが当たり前だったわけだ。そして当時が追い求めた姿は、航が逃げてきた駅や町の姿なのだ。

けれどとにかく暑かった。小説「坊ちゃん」には、田舎だから暑い、なんてひとくさりがあるけれど、そんな乱暴な一説も思わず納得できてしまうような、無闇な暑さだった。

一帯で一番涼しいと思われる藤棚の下の椅子に座って、手でバタバタ仰ぎながら、航はかばんからミニレターを取り出し、伯父にこんな暑中見舞いをしたためはじめた。

「こんにちは。お暑いですが、変わらずに元気でいらっしゃいますでしょうか。そちらの事務所は暑くなりやすいですから、少々心配です。この間はご期待に沿えず申し訳なく思っています。けれど伯父さんのこれまで当ててくれた仕事のお陰で、お金もためられ、こうして旅行に出られています。

いま、山口は阿川というところにいます。別に来ようと思ったのではないのですが、気が付いたらこんなとこに降りていました。どんな町なのだか、わかりません。ただの村なのかもしれません。

でも、ここに来て気づいたんです。あれ、線路が曲がってるなって。つまり、海岸本線はだいたい西を目指してずっと走ります。けれどもそれが、ついに下を向いちゃった。どうも角島というあたりで、線路は方向を変えるみたいです。(たしかにその近くのこっとい、というところも不思議なところでした。) こうして見えないうちに曲がってしまうのは、旅をしないうちにこの現実社会に溶け込むような要領のよさも感じます。つまり方位磁石だけを見て、生活を決定するといったようなことでしょうか。

私はどうしてもどうやって曲がったのかを知りたく、跨線橋に昇ってやって来た方向を望みました。すると、氾濫原のような、緑の草草に囲まれた川がゆるゆると流れていて、なにかもっともっと昔の世界に帰った気がしました。

それにしても、阿川って、アからはじまる地名で、しかも阿はひらがなの元字です。何か因縁めいたものでもあるのでしょうか。追求したら元の世界に戻ってきた、そんな感じがします。

いずれにせよ…いつかはこんなふうにして、旅は終わるときが来るんです。ですから、どうかしばしの間、許してください。」

学校は…卒業という節目で終わることになっている。けれども積み木やブロック遊び、昆虫採集やは、いつしかそこを乗り越え、卒業のときを迎え、新たな段階に進んでいったわけだ。それは社会の要請に従ったのではなく、内発的な欲求で、自身に対して諒解したことからくるものだ。同じような仕方で、そういう新たな地平がやってくるのかもしれない。

ちょうど潮の変わり目みたいのがあるように、航には思われた。ちょうど曲がっていくその瞬間瞬間、そのときどき、時々刻々…それは、在る、というより、現れに近いものかもしれない。

航は別に早く抜け出したい思ったことは一度もなかった。けれど、旅の道中には必ず潮の変わり目があって、航はいつでもそこをうまく垣間見ているようだった。

いずれにせよ、すべては虚無かも知れない。ある、ということすら、疑わしくなる。そんな中、人々はしきりに脳の中で何か輝かしいものを想像して、それで旅が可能になって、そうして、どうにかこうにか、生きている。