旭川駅

(函館本線・あさひかわ) 2010年9月

2・3番線ホーム

4・5番線ホーム

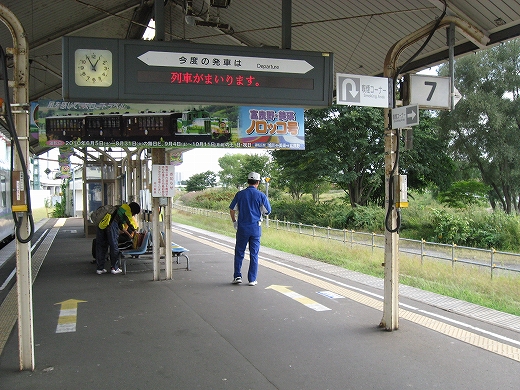

6・7番線ホーム

1番線ホーム

納内で乗った私は、あとは旭川で降りるだけだ。乗っている人もみんな降りるんだろう。

例の峡谷カムイコタンを過ぎる。旭川に入る前にこんな障壁があるのは不思議だった。ここからは文化圏も変わり、本格的な道北となる感じがした。そこは山々に囲まれた内陸で、厳しい寒さで有名な都市なんだ。

少し雲の多い夏。けたたましい放送と気動車の煤煙とともに、私の旭川の印象ははじまった。なにやら高架工事もかまびすしい。錆び止めの赤のままの上屋の支柱は、いかにもこれから変わる、とでも言いたげだが、これは常設ホーム。しかしそんこと知ったこっちゃないと、そば屋は湯気を吐き、特急から客が降りていく。

函館のような優雅さはなく、民衆的で、なんやかやと忙しくて、バンカラらしさも垣間見えた。

主要駅なのになぜか草生した路盤がおもしろかった。はて、昔列車から漏れたこやしのせいかしら。

旭川駅の名物といえば富良野ホーム。広大な旧構内の端っこだ。ラベンダー畑の地下道を長々と歩いて階段をのぼりつめると、そこからは陽光溢れる忠別川の広大な河川敷が見渡せ、旭川ののんびりした一面が窺え、私も幸せになった。そんなところに富良野行きが停まっているのだから、旅が楽しみとなることは請け合いだろう。

栄誉ある1番線には威厳がなく、ただ広く、そして影っているだけだった。かろうじて旭川駅構内郵便局がステンレスの窓口を差し出すことで官営・官鉄の栄華を表し、カムイタコンの岩石を配した枯山水が、お堅い役人の常識的な好みを呈示する。それらも今はほとんど顧みられないかもしれない。替わりに…改札前の一角のペンギンが、旭山動物園が今空前のフィーバーを迎えていることを物語っていた。

そのホームを長々と端の方に歩くと、線路内の草生した草の緑がまぶしく、牧場を思い出す。そのへんで二十代の女人二人組が何かを待ち構えていた。その傍には助役らしきが立っている。

「もうすぐ来ますから。」

「私たち初めて見るからほんと楽しみで」

「ねえ」

旭川の夏。暑いことは暑いけど、北海道にしては、というくらいのものだった。

「あっ、来ましたよ。」

なんだろう? とぼけた顔がゆっくり入ってきて、正体がわからぬ。

それは…旭山動物園号だ!

したら、とたん、二人はきゃー、わー、と、騒ぎだして、すごいすごい、と曲げた両腕を縦に振って、旧国の特急のうなりや降り立つ乗客の雑踏も相まって、狂乱状態となり、あまりの二人の興奮に、助役は引きつって笑い、ふと何かカモフラージュかとさえ考えることもあるようだった。二人はそれをひっくり返さんと、すごいです、はじめて見るんですよ、と何度も畳みかけ、再び助役の苦笑を誘い出すことに成功した。

たぶん彼もなんであんな列車がそんなにうれしいかわからないのだろう。私もわからぬ。正直、余剰の旧国の特急に、ペンキ絵を書き殴ったとしか見なかった。彼女らは、旅道中でこれを見るのを楽しみにしていたのだろうか。ただ私はドラえもん海底列車のことを思い出して、そういう着想自体が懐かしいなと思うくらいだった。

深川あたりとは近いから、日常的に往来はあるのだろうが、旭川に来るとほんと空知平野とは違うものを感じる。なにか独特な文化だ。