備後矢野駅

(福塩線・びんごやの) 2011年7月

甲奴で2時間も待ちぼうけた後、少し戻って備後矢野へ。途中で見えた上下の街並みは往きしに脳裏に残っていたもので、懐かしく思えた。

列車はほとんどだれも乗っていない。こういうのは使いにくいスジだとほんと人がいなくなってしまう。どこか途中から通学帰宅の需要を満たすのかもしれない。

再び山の谷あいに戻る感じで備後矢野へ。なんか戻ったのにさらに中国山地を進んだ気がするくらい、山の湿度が近かった。

降りた瞬間、これはまた濃い駅に来たなぁと。旧来の木造舎ではうどん・そばをやっていて、布袋さんを鐘楼の下に祀ってある。裏側は矢多田川が流れる風景だが、駅が濃すぎてほとんど印象に残らなかった。

いずれも小規模なものですが、味があります

しあわせ行き、のきっぷがホームに飾ってあって、あぁ、きっとここはそういう感じの駅なんだ、と思う。きっと駅舎の中にはいっぱい小物が置いてあって…まあ、とりあえず行ってみよう。

ユースホステル自体がもはや懐かしい

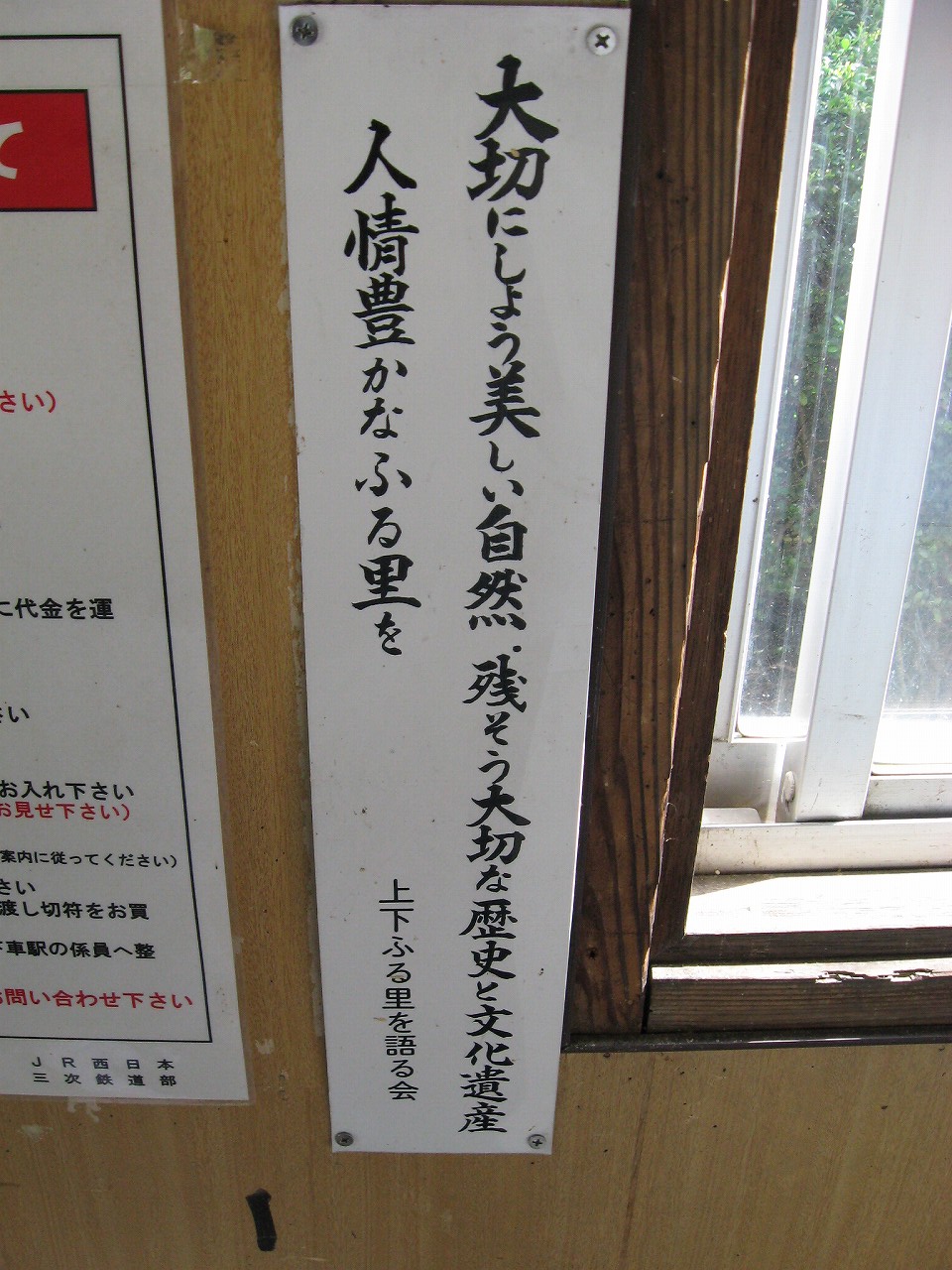

駅舎内は民芸品と額縁の嵐で、随分とおもしろい駅に来たなと。やはりこういう駅もないと駅旅は楽しくない。人形、彫刻、書籍、そして壁一面の手書きの詩画…お店の方はこのとき残念ながら臨時休業だった。もともとここでは20分くらいしか時間がなく、食べるのは無理だっただろう。車で来て、少し列車に乗るのもいいかもしれない。にしても、豚の丸焼きかラッコかわからない滑らかな自然木を見て、ほんと趣味全開で、気楽で親しみやすさを覚えた。きっと店主もおもしろい人なのだろう。

山の文化ですね

外に出ると軽トラがとまり、店主の方と出くわした。その方はびっくりしていて、

「どこから来たの?」

と。

「いや、さっきの列車で来たんです」

というと、慌ただしそうにお店を出入りして、

「ごめんね、今日休みなの、いままで結構降りてきたの?」

「そうです、だいたい順番に…」

「そう!」と店主の方は嬉しそうにいうと、

「今日休みで何にもしてあげられないけど、これ、食べて」

と。割れる棒のアイスを半分に割って、僕にくれた。びっりして例を言うと、にかっと笑って、軽トラで去っていった。

駅前を歩きながら、どうやったら旅人を応援する側に回れるのだろうか、と。駅舎内に飾ってあったいくつもの詩画の励まし言葉から察するに、あの方も何か辛いことから乗り越えた人なのかもしれないな、と。そう。辛いこともないのに、巡礼の旅なんてしないのである。それは請け合ってもいい。ただの暇つぶしで、こんなことはとてもではないがてきない。過去を忘れるために、そして強烈な癒しを求め、一人で旅しているのだ。

そしてその先には、残念ながら、何ない場合もある。それが現実だ。しかし何かある場合もある。いずれにせよ、いつかは飽きてくる。逆説的なことに、旅に鬱屈もしてこよう。その羞明の先には、何かがある。幸い、今は二十三十で死ぬような世ではない。ならば、飽きるまでやってみるというのは、一つの解決策である。たとえそれが一円にもなりやしないことであっても ―

僕は自分が苦しんでいたことすらももう忘れていた。そして、見かけはただ駅が好きでまとまった休日に駅巡りをしているというだけにしか見えないはずだ。しかし、僕はあの店主には何か看破された気がした。多くの旅人と接した彼にはわかるのだ、きっと。

備後矢野駅駅舎その6.

この駅では、先述の通り、二十分くらいしかなかった。旅情に浸る間もなく、或いは疑問を深める間もなく、僕は予定通りに列車に載せられていく。それが僕の願っていたことであったし、僕の肉体も緩慢な時間の流れを疎んでいた。

昭和初期からのうろこ張りの駅舎には立派にカイヅカイブキが緑に燃える炎を添えていて、それは何か暑苦しいソフトクリームのようであり、ソフトクリームと期待した幼子の期待を裏切る何かまったく別の、とてつもなくおもしろくない何かかもしれなかった。

幼少期のころ、CMを見た僕は祖母にブルガリアヨーグルトを買ってくれとせがんだ。あんなものあんたは食べれないよ、甘いものじゃないよ、というが、きっとかすかに酸味のある常温のアイスみたいな感じに違いないと信じてなんとか買ってもらうと、酸っぱくて一口でやめてしまい、家族総出で笑われてしまったことを思い出す。

アイスなんかでてきそうにもないこんな駅で人と出遭って、こんな歳でアイスを頂くことも、大人になったらあるんだ、そんなことは当時、夢想だにしなかった。

子供の時分というのは、いつも我慢の連続だろう。食べたいものも、やりたいことも、行きたいところも、たとえそれが健全なものであってさえも、すべて夥しい制限のさ中だ。今こうして、一つずつ下車していくなんていうのも、夢のまた夢だ。大人になったらできるとも限らない。まず時間という点で怪しい。しかし気づくといつしか夢を叶えていた。夢を夢とも思わず、現実と思い、いつの間にかその幸せを忘れてしまっている。本当は奇跡の中を生きているということを、この駅舎の中にいると感じることができた。この店主とて、きっとこうして夢を叶えたのだ。駅で飲食店を営むという ― そして自分の味を出し、旅人を迎える ― これかどうして立派な夢でなくしてなんだというのだろうか? 「夢中夢」と書かれた書画が僕の両眼を捉える。この店もまた、ある一人の人の夢の具現化なのだ。そして僕はその人の夢の中に、こうして佇立し、そして僕は僕の夢を実現していることを思い出している ― 夢と夢とまじりあい、ときに気団のようにぶつかり合っていた。

残念

力の入れようが窺えます

集落へはあまり足を延ばせなかったが、あの駅を見た後ではなかなか足も向かなかった。あれより強烈なものがあるだろうか、と。いや、ほんとは時間がなかっだだけなんだ。

僕たちの列車はテンポよくやって来た。16時前となり、そろそろ学生の帰宅時間である。二十分という時間は、この駅での旅の終わりを実感させるのにはちょうどよかった。どんな楽曲でも、終止というのはあるものだ。けれど、終止には、未来のための終止しかない。たとえそれが完全終止だとしてもだ。そうして終止して、すべての音がやむことなど、ありえるはずもないのだから。