大山口駅

(山陰本線・だいせんぐち) 2012年7月

中山口駅があれば大山口駅もあるというわけで、大山口。

さて…小学生のころ、地図で山のところに「大山」と書いてあるのを見て、

「こんなんあり? もうちょっと工夫しろよぉ こんな大書きまでして恥ずかしいぞ。おおやまって(失笑)」 目を移すと氷ノ山。

「これはまあ、いけてるな。でも西日本でそんな凍てつくような山ってある? だとしたらぜひとも行ってみたい…コオリの山だってよ。」

しかし、これはヒョウノセンと読むことを知って、すぐあのオオヤマを思い返し、

「そうか、あれはオオヤマじゃない! ダイセンと読むんだ!」

と気づいたとき、その無の命名者たちのセンスの良さに幾度も謝った。そしてそれがどんなところかも容易に想像がついた。人々から信仰を集める、魅力と威厳のあふれ、豊かな幸を人々に与えてきた山に違いなかったのだ。

読み方ひとつでここまでイメージの変わるものもそうなかった。

「あのときは悪かったな」

砂が燃え盛る駅に降り立った私はそんなことを思い出していた。とにかく暑くてたまらない。

いかにもオオヤマっぽい、まあるく刈り込まれたおっきな植え込みを見ながら、

「まぁ、むかしのことやん。」

そのとき突然、女子高生が影の深い駅舎の中からホームに勢いよく飛び出してきた。今しがた発車したばかりの気動車に乗るつもりだったらしいのはすぐわかった。しかし私とて鉄道をむやみ止めるわけにもいかない。私は迷いつつ、体をよじりながら遠くの運転台のミラーを凝視するのが精いっぱいだった。女子高生はホームの際に立ち、胸で列車を引き留めるそぶりをした。やがて、列車は止まった。

私はほっとしたと同時に瞠目する。

汽車は灼け付く沙漠を米子へととぼとぼ向かった。

「とまるんだ…。」

でも、いいじゃないか、こんなことができるところだなんて。単純に考えれば、すてきである。JR東海ならいっさいを無視して走り去ったであろう。しかしそれも誤りではない。

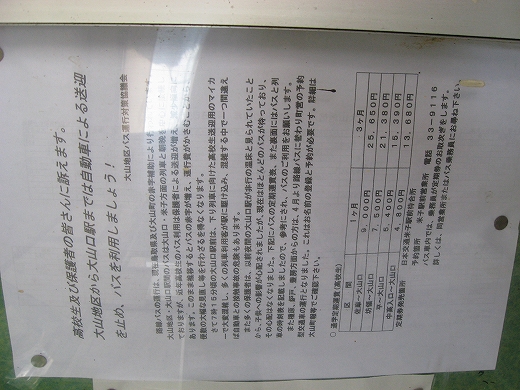

ホームにいると駅舎の上屋の懐が深くて、かつては観光客が多く降りた駅であることが窺い知れた。今は…からっぽである。最近は登山も再流行し、大山も人気の山なのだが、この駅はやはり70年代の流行に則ったものだったのだろう。大山口という命名も、そんな感じがする。

向かいのホームからは海がよく見えたが、富山東部のような風景だ。いっせいに真っ青な田んぼのむこうに、遠く儚げな海。そして私が毎夏赴いたように、吐きそうなほどの暑さ。めまいがして、まともに海を見つめられない。

けれど越中泊のような隔絶された悲壮感はない。でもそれって、私の思惟の中だけのことではなかろうか。だから総括すると…海に巨峰迫る地というのは、なにか哀しいものなのだ。

石造りの駅舎の中も広いが、もう無人駅だ。この建物も何かケルン的なものであろうか。かつてはバスの券などを求めて、キスリングにヤッケを羽織った登山者たちが列をなしたかもしれない。いまはもうそんなのは使われない。その時代というのは…体に悪いものもけっこう使われていて、公害など、何か暗い一面も想起させる。今は労働も体を守る方向でかなり動いている。私も2000年代らしいデジタルの明朗さに乗じて、自分の心や目に映じるものをくまなく記録したい、そんな気持ちで旅をしはじめたのだった。

駅はギリシア風に白く、見つめると白昼とあって目がぐちゅっと潰れ、私は垂れた血を甲でぬぐう。大山口と銘板も、頂上のケルンに貼り付けてありそうなありそうな古風なものだった。これを見つめながらバスを待ち、わくわくした人もいたのかと思うと、その人の視線がこちらへ跳ね返ってくるようだった。そうしてみな時代時代に愉しみ、思い思いに好きなことを見つけ、消えていくが、私は傍観者ばかりでいる。私はユングでいう見まごうことなき直感派だった。

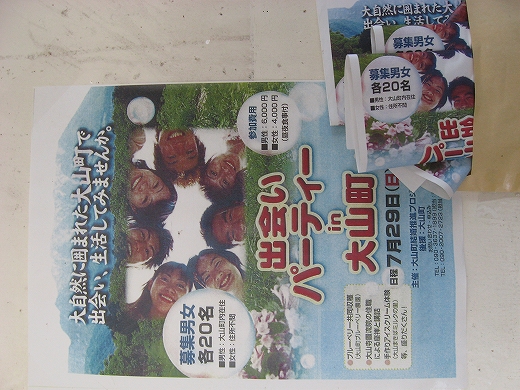

有名山の山行を始めるにふさわしい広々としたコンクリート広場。観光バスの停車も団体の整列もなんでもできる。遠く夏のガスのむこうにはきっと大山が控えている。こういうターミナルの広場は、有名な山の出発点につきものつきものだ。マイカーは入れないことがあるものだから。私はこんなふうに…旅に先だって付随するものに想像力を喚起されやすく、そういったものを追求してしまうのだった。

今となってはバス一台としてない。いくつか大山の名を記した案内板や塔があるばかり。もっともこんな時間から登る人もいまい。今ではあまり距離が変わらないことから、伯耆大山駅や米子駅が起点になっているそうだ。

真っ白に光り飛ぶ駅舎を捉えたことで、私の大山登山は終わった。何をぬかすか。私にもわからない。これまでの無名の人々が、どんなふうに人生に安らぎを見出したか、何を印象に残したか、その視線をたくさんすいこんだものに、私は惹かれるのだった。

けれど実際は…

「死ぬほど暑いぞ。うわーもう何もないやな。いや、それがいいんやけどな。しかしこんな暑くてはいられたもんやない。誰も歩いてへんやんか。休もうにも、駅舎にエアコンなんかないぞ!」

よく考えたら、とんでもない過酷なことを続けているのかもしれない。

そして恋心抱いて大切な人と来てでもいない限り、暑さは上品なものになんかりやしない。けれど息を止めた無酸素運動に、私の思惟があんな風に羽ばたくのは事実だった。私自身の旅は、どこにあろうか。そんなものは誰のどこにもないかもしれない。その人がその旅行を選んだその人の土壌そのものが、人になんか見せられぬ旅というものであろうか。振り返った心の中ほど、光と影の差の深いところもなかろう。