江崎駅

(山陰本線・えさき) 2012年7月

飯ノ浦で強い幻覚を憶えた私は列車にほうほうのていでそこを離れすさることになった。ひどく頽廃的な暮らしぶりを見かねた父兄に無理やり故郷へ連れ帰られるのに似ていた。

相変わらず曇っている。なんだか躰がお休みモードになりそうだ、と、ロングのモケットにだらりと背をもたせ掛けて冷房に涼んでいると、列車は内陸の方に入ってしまって、そこで私は旭光の太刀を浴びせられた。

(なんだ、今日も結局いつもの夏なんだ)

(夏だからね。当たり前ですよ。それ以外に出す天気もないからね。)

(いいの? 飽きないの?)

(うれしいくせに…)

(まーね)

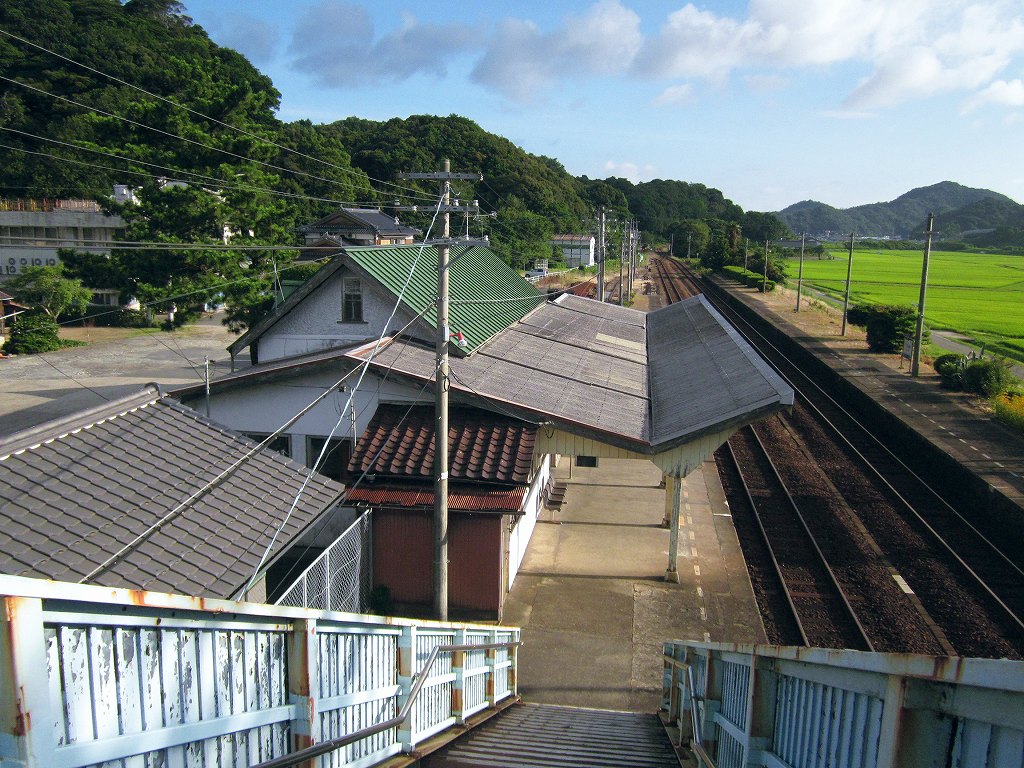

そして、そこにちょうど江崎という駅があった。

そこは空気が涼やかで、けれど夏の里だった。いなかの大きな家からむやみに飛び出して、祖父母にいいかげんにしろとどやしつけられる想念に囚われる。

あまりに太陽光が、この落ち着いた里にしては烈しかった。ユリ科の赤く強い、不思議な花がきちっと縦隊を組んでいる。

きれいもきたいなも知らぬ私は川の中に足を突っ込み、くわしくもない水生昆虫を取って水槽に飼うが、たいていそれはかわいそうだからと親に放流される憂き目をみた。Uターン先の所属小学校では、極めて生物に思い入れのある男子が感情的に生物係としてクラスに君臨している。さわったらあかん、が、彼の口癖だ。担任は、こんな子が一人いて助かったとばかりに、彼をほめ、歓んで全権を委譲した。彼女は虫にさわらずして、クラスで何か飼いたいという要望を叶えることができたから。そうして係長の彼は思いやりで共感できる者だけを、その成員として招き入れた。いつしか生物に格段の思いやりのあることがかっこいいという思潮がクラスに醸成され、サッカー男子までもが感情的な台詞を口に出しはじめたのは、シニカルな光景だ。私は残酷で、悪者である。

けれど児童の私にとってのこのような里は極めてフラットな社会であった。誰もが詳しくもなく、君臨するのは親やその祖父母だ。そして時期が終わればきれいに帰る。

私はそんなことを思いながら、こうして江崎という駅のホームを歩きはじめた。

もう十分に明るい時刻だが、ほとんど人を認めない。けれどこのへんにしては当時かららしい、立派な木組みの建物が、あっちに寝そべってる。急行ならまず停車するだろう。

(もう走りもしないのに。知っていもしないくせに。)

激烈な日差しを避け、清涼な空気を味わいながら跨線橋を私は駆ける。自分がこの里にフラットに住んでいるような気がしてならない。矛盾に魯鈍なあのKは今ごろどうしているのだろうか? 彼は中学に上がってからは、多少生物への関心を失ったようにみえた。人類の残酷さに気づいてくれたのかしら、そんな傲慢のカタストロフは、すぐに鎮まっていった。なぜなら、私はいま幸せだからだ。

犬を連れた普段着の紳士と、跨線橋で出会った。紳士は舌を鳴らして犬の歩みを正す。なんの肚の探り合いもない挨拶を交わす。かつて幼い私にとってこういう人は無条件に怖い人だったかもしれない。自分は自分の生を取り戻しつつあった。

私に学校は必要なかった。それで私自身が、必要がない者といわれても、構わない。

山口の駅は、たいてい腰壁にレリーフがある。私はそれを維新の残骸として認め、やがて学校は荒廃することや、そして、そもそもそんなものはなかったことを思い起こす。

けれど実際は私の過去が無力化(disabled)、塵芥に帰したのであって、そういったものが今ないわけではない。だから、必要なかったというのは、矛盾がある、けれどそれは、焼き払われた草の匂いは、それが育つ前の荒野のにおいとどう違うかと問うているのと同程度の問題だ。ああ、なんて私は乱暴なんだろう。

駅の中は広く、朝日が差し込んで、目の水分が冷たくてキラキラするくらいに清々しかった。また自分の山陰の旅がはじまるんだと思え、冷たい光のにおいを嗅いで幸せだった。いったい何日そんな朝をこの夏迎えただろう。

直射さえ避けて休めば、まだ涼しく気持ちの良い時間。長椅子は好きなだけ回しつけられ、格式を持たされていたのは、がらんとしてしまっているだけに、いたいほどよくわかった。

かつては文化の発信地として目されていたが、それなりの人々もここで汽車を待った人々は吹き飛ばされた、その原爆ドームに、ふらりと私は朝のにおいを嗅いででやってきたわけだ。

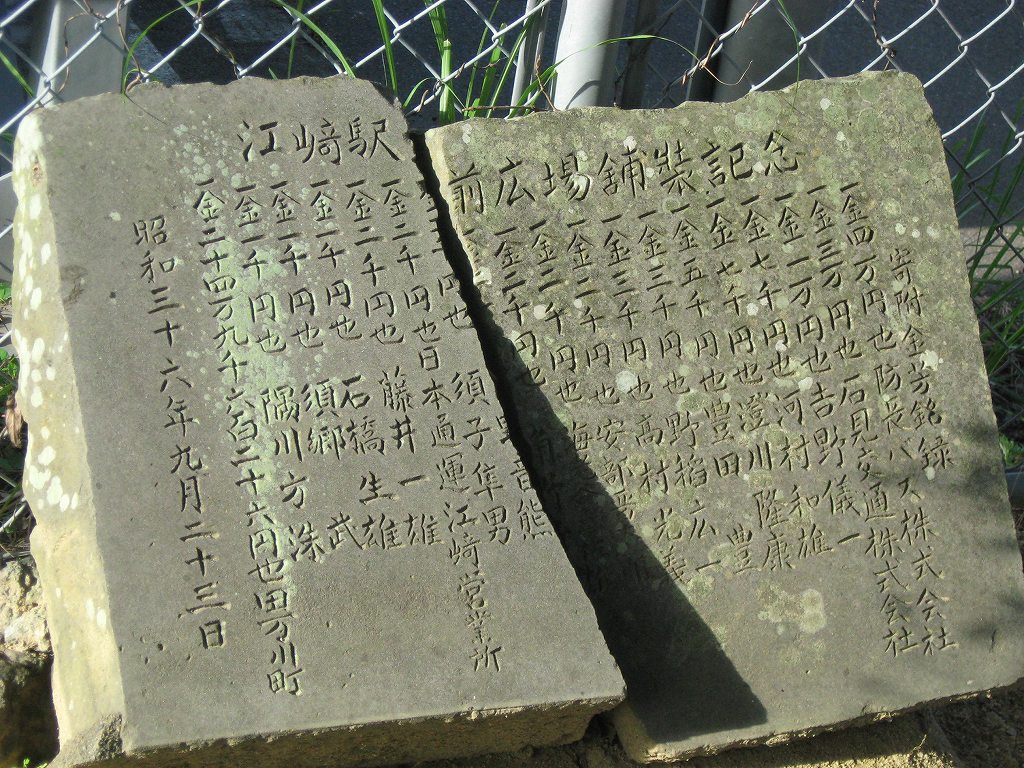

私はだだっぴろい外のコンクリート敷きを独り占めした。あんなに昨日、一昨日、きらいだ駄々をこねていたラジオ体操を、ごきげんに踊りはじめる。そこにうるさいやつがいないとまではいわない。しかしながら、しつらえた小説のように、バランスの取れた関係性がそこにあるのだった。

私はその辺のつぶれた店や、年代ものの空き瓶をひろってもてあそぶ。けれどごみ拾いをし、スタンプもらってごきげんに帰っていく素直な子もいる。やんちゃな子は、終わってもなお体操をつづけ、いたずらして追いかけっこする。私はしきりに大人にこう尋ねた。「ここって昔はどんなんやったん?」

ラカンのいう寄る辺なき存在から抜け出そうと、私は足掻いた。にもかかわらず、現実には声大きなる者が、私を管理せんと汲汲としていた。

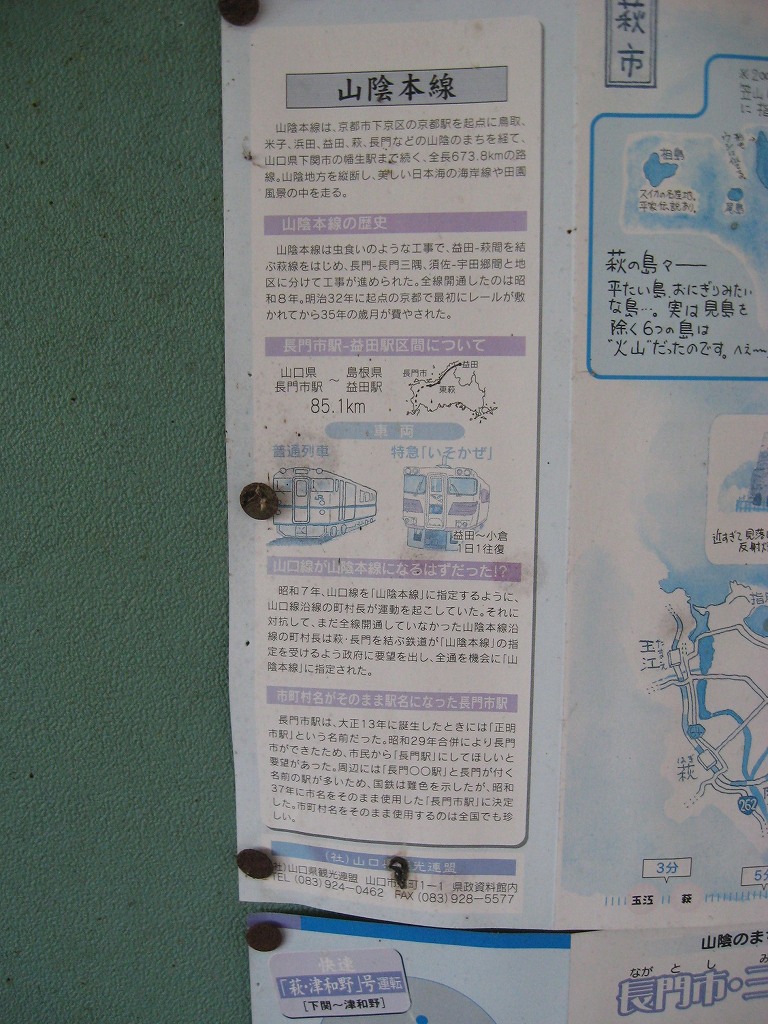

もうぼろぼろの看板を掲げた中華そばの店や、海の本町に出るまでの山道に臙脂の甍がつづいていることからすると、町の集約化の前はここもほかと同様、そこそこ人々がやって来るところのようだった。きっとあの右手の乗合馬車を飛ばしたに違いない。朝鮮人帰還の碑もある。ずっとさきの江崎は天然の良港だ。駅舎も洋風の三角で、トタンなんて戴いている。こうして駅の建物の正面を向いていると、今にも海風にまみえそうな、松籟響いてきそうな、そんな雰囲気で溢れていた。けれど私以外、もう誰もいない。

私は冷たく、きっとここの昔話を聞いてもよくあるハナシ、と断じてその過去を睥睨しただろう。そんなことより私はハアハアいいながら歩いて、どんどん目の前に駅が迫ってきて、ついに駅舎の中に鞄を投げ入れる、そんな追想ばかり味わっている。

けれど本当に冷たくて、私はこんなことを書き立てるだろうか?

本当のことをいって、私にとって、本当はどれも一つ一つが貴重で、かけがえのないものなのだった。私はそのあらゆる存在の不条理のかけらを、集めて回っているだけだ。

高校球児が一人、やってきた。彼は旅人を見つけてほくそ笑んだ。

彼は管理されることにうまく順応している。今は彼の自由な時間だ。けれど人は自分が自分でない時間がたいてい好きであるし、またそうした状態の人の姿を、人は好きなようだ。

鉄道によって厳しく管理された二つの時間。その関係性だけを崩し、自由を歌いながらビーチコーミングを私はしていたが、開放的で爽やかなはずの夏の朝は、閃光で茅舎を焼き、やがて私のポエジーを焼きつくした。

私はしだいに気重くなり、ただまばゆい光と緑を、憮然と受け尽くすになる。しかしそうしたリアルは峻厳で、魅惑的な挑戦が宿っていた。