江津駅

(山陰本線・ごうつ) 2011年7月

というわけで、江津駅に到着。コンクリ敷きの年季の入ったコンクリ駅舎は夏の日差しに輝いていて、建物ではなく人や旅が輝いているように思えた。夏空のもとに生きていること自体が、輝いているのである。昭和のころのパチンコ店やボロボロの綜合ビルが地方感を誘う。しかし、駅前は市街というより、国道脇という感じだった。

三江線の各駅とは違い、自販機はあまたある。この安心感は半端なかった。コンビニなどは見当たらないが、旗艦駅だから大丈夫だろう。けれど、江津駅を見てからというもの、この後の予定が頭をよぎって苦しくなった。というのは、また三江線に乗って、残した駅をひらいに行くから。この猛暑の中またそんなことするのかと思うとうんざりする。ほんとはここで終わって、海風に当たりに行って、高速バスで帰るのが最高なんだけどな。バスで帰るのは、鉄道に未練を持たなくて済むからいいのである。

駅舎内に入ってこれでひと息つけると思ったのも束の間、中もめちゃくちゃに暑い。コンクリートの蓄熱のせいだろう。十数人ぱらぱらと座ってこんなところでじっと待ってるのを見て、すごいなと。自分は運動してきたからかもしれないが。とにかく耐えられんわと思い、なるべく早めに構内に入ることにした。 にしても…冷房ぐらい何とかならんかと。いなかはこうだから、と思いきや、そもそも駅って冷房ないところがほとんど。でも、都市部は本数多いからその点はだいぶ助かる。

売店があって、昭和なおみやげや旅道中の無聊を過ごす雑誌、お菓子などが売っている。ほんと昔はそうしていたよなぁと。それでお金が回っていた。キオスクも名乗っていないようなところだったけど、統一的な店舗ばかりではお金の循環を実感しづらいだろう。しかし車窓や駅だけでお腹いっぱいになってしまう自分が、そんな過ごし方のできるようになるのはいったいいつになるのだろうと毎回思う。子供のころお菓子をせがんだように、食べることも楽しみ、車窓も楽しみ、そうありたいものだ。

改札内

汽車の時間じゃないのにきっぷを買って中に入ると、待っている人たちはもうそんな時間なのか、とそわそわしはじめる。なんか申し訳ない。 構内はまだ外だから暑さはマシだった。ホームを歩くといつものように体が風を起こしてくれる。

構内はところどころ昔の要素を残しつつもどこもすっきりしていた。周遊指定地とある有福温泉の行灯や蕎麦屋の窓口も、さして気にならない程度だ。山陰の大駅は割と薄味である。逆に濃い、となると、北陸地方はそうだったと思う。遠くを見やるとやはりここが砂地で、そこにまっすぐ線路が伸びているような感じだ。砂丘は切通し、反対には江の川を渡る一線分の鉄橋が、いかにもと尊い感じでブルーに霞んでいて、単線という汎用主義的な偉大さが伝わってきた。つまりは当時は駅や信号所で交換することによって、交通の輻輳性を支えていたのだ。細くはあるけどそれは必要な駅によって、太くなる、僕は何かそこに帝国時代の夢の残滓を見た気がした。

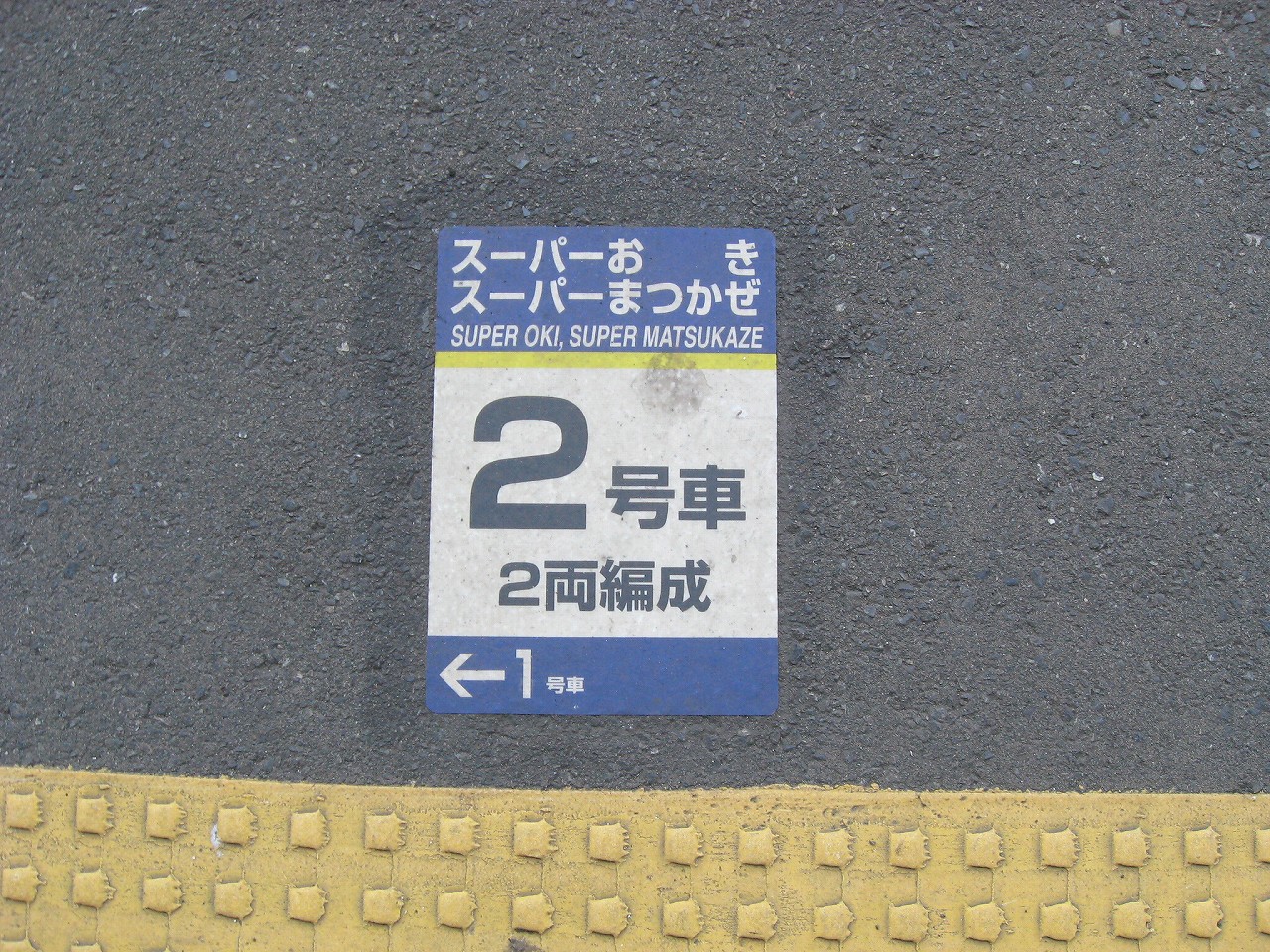

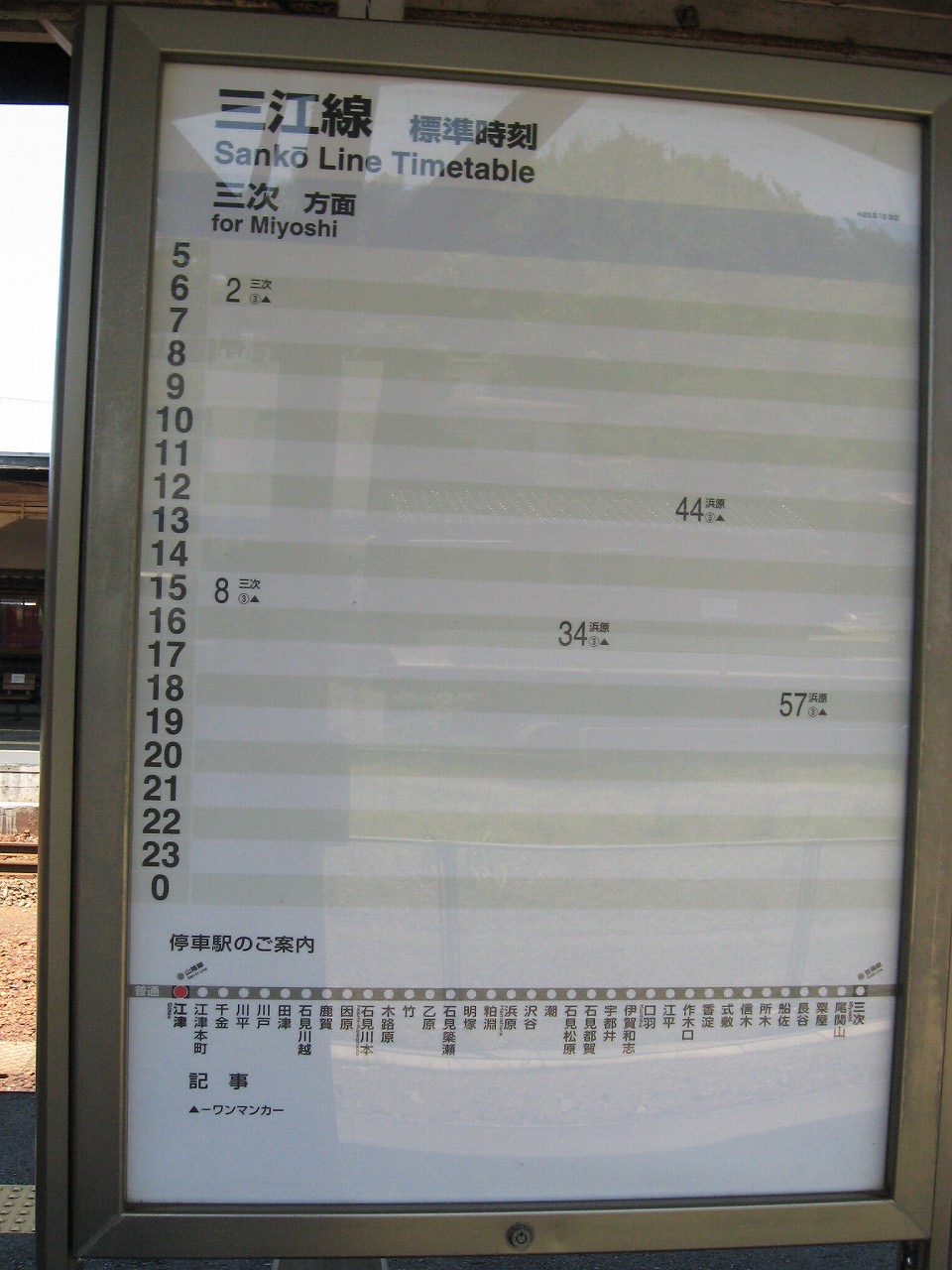

島式ホームに渡ると、地の人が暑っつい中まとまって座って待ってて、こりゃすごいなと。浜田行に乗るんだろうなと思っていたが、そうではなく、なんと自分と同じ江線待ちだった。どうせ自分一人だろうと思っていたので驚きだ。逃したらもう後がないので、こうしてホームに張り付いているようだ。確かに石見川本あたりまで鉄道で行けるならこんなありがたいことはない。確かに本数は僅少だけど、病院通いと買い物の都合をそのダイヤに合わせられれば強力なツールとなる。

ホームの端まで歩いて、なんとなしあっけらかんとした山陰は砂地感を炎天下で味わった後ホームに舞い戻ると、ほどなくして三江線の列車が入ってきた。待っていた人たちはまだ列車が動いているのに、その磁力で引きつけられるように集まっていく。余程か暑かったのだろう。僕もその後をついだ。 さぁここからは残りの駅になる。死力を振り絞って、終わらせよう。