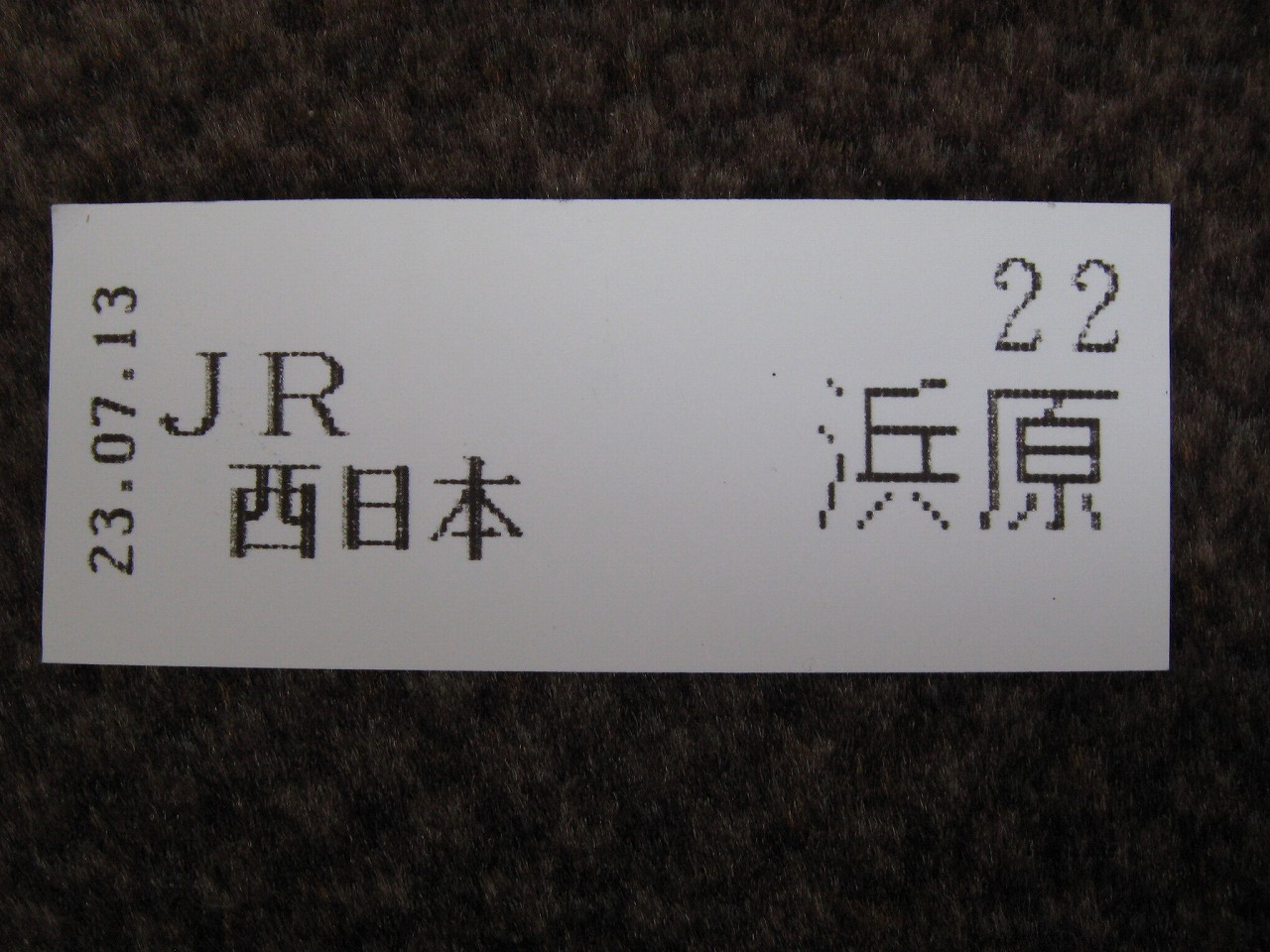

浜原駅

(三江線・はまはら) 2011年7月

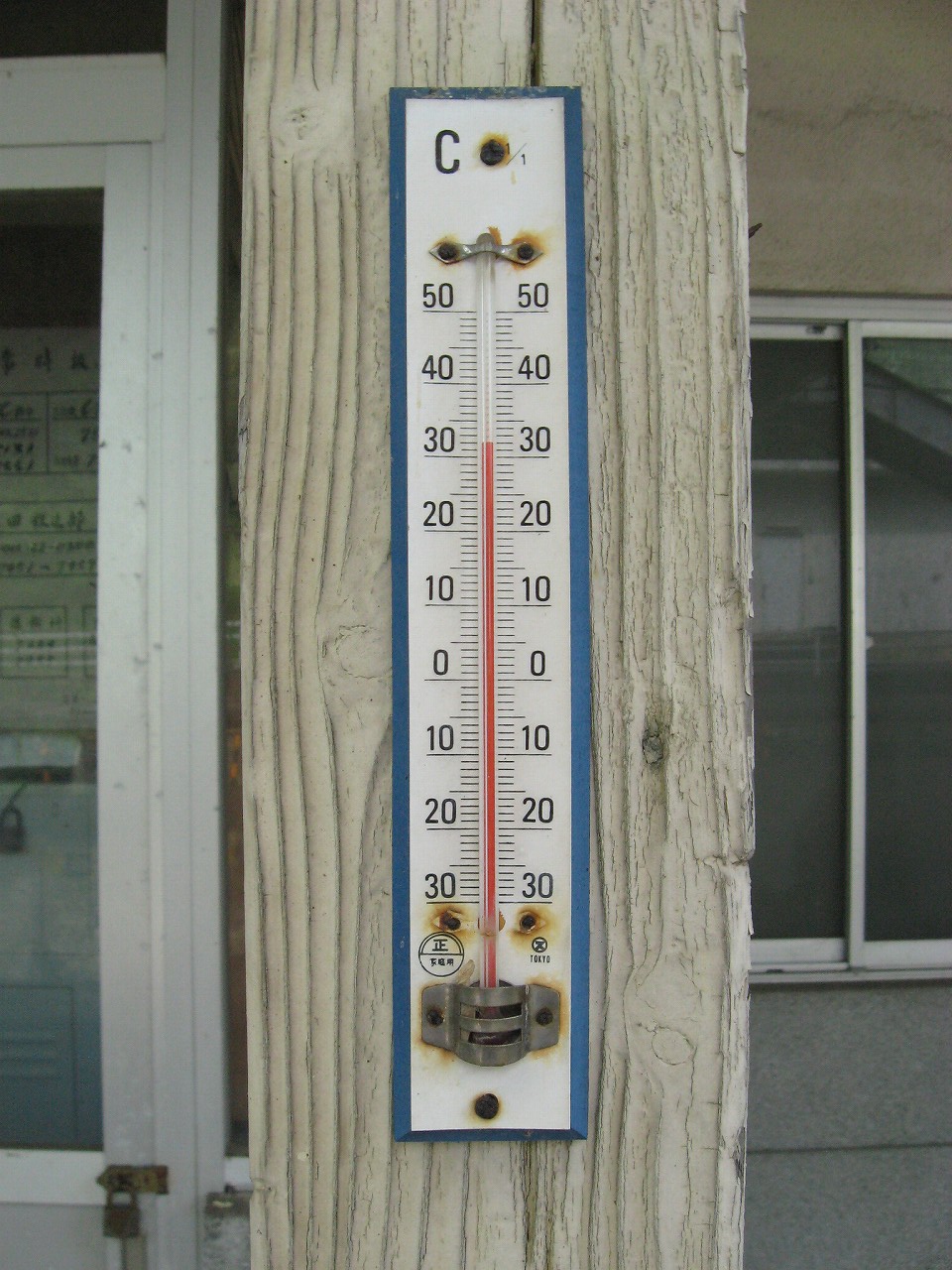

粕淵から一駅、浜原へ。歩いても2.2kmなので、粕淵と浜原は兄弟みたいな街である。でも夏場の体力温存と、能う限り効率よく回りたいので… すぐに浜原、浜原です、と案内される。座って休む間もない。浜原は運転上重要な駅で、開業時の木造舎もあるから、やっとこの旅の要を抑えられたかという感じだ。この列車はここで終点となり、2時間後、江津行として発車する。なので運転士もほどなくしてエンジン切って休憩だ。 降りると呼吸が苦しいほどだ。エンジンの排熱もある。でもこの暑い中、いろいろ歩いたりするのが生きているという感じがして楽しいのだ。別にサウナは好きじゃないんだけど…

三江線沿線はもとい、山の中にはときどき海辺みたいな地名があるが、ここもそのうちの一つ。むろん この江の川の偉大なる屈曲部における砂州のことを指すというのは、おのずと想像されるものである。 構内は当然交換駅だが、草生して、蝉の方がうるさかった。汗で体が焼けるように熱い。少々曇っているのになんでこんな暑いんだと思った。とりあえず駅舎側の道路見たら自販機が見えて、貸す分確保可能が確定し胸をなでおろした。二時間待ちで飲み物なかったら辛い。まぁ浜原は歩いたらさすがに自販機くらいはありそうだが… 白線の構内を夕方前のしじまに歩き、駅舎へいったんと向かう。伸びたソテツの葉に膚を切られつつも、青い駅表札に誘い出されたのだ。「はまはら」のその文字だけでも、何か汽笛が聞こえてきそうだ。

もっとも、なかったらめちゃ困ると思う

乗務員は中で定められた休憩を取っています

駅舎内はおいておいて、いったん構内に戻って全貌を捉えると、ちょっとは思ってた駅とは違うな、と。もっとこう、ひと気があるほうかと思っていたのだが、全体的に放置気味で、跨線橋も錆び錆びである。当然無人駅だし、ここまで来た運転士も車内で寝てるだけである。エンジン駆動だし、もはやバスみたいな感じだ。が、これは鉄道も持てるポテンシャルをまったく生かせていないということなのだろう。こんなところ企画列車が走ったら、チケットは取れなくなるだろう。災害の度にこれまで自治体の甚大なる助成があり、そして再びこんなところに鉄路を通すことは絶えてないということをアピールすれば、貴重な体験と受け取られるはずだ。生かされることなく葬られている草生した路線を見ていると、何かこの国の未来が占えるようで気分が暗然とした。いま自分にできるのは…この猛暑の空気を相手に、両手に持ったダガーナイフで切り裂く練習を積むことだけだ。

これは便利

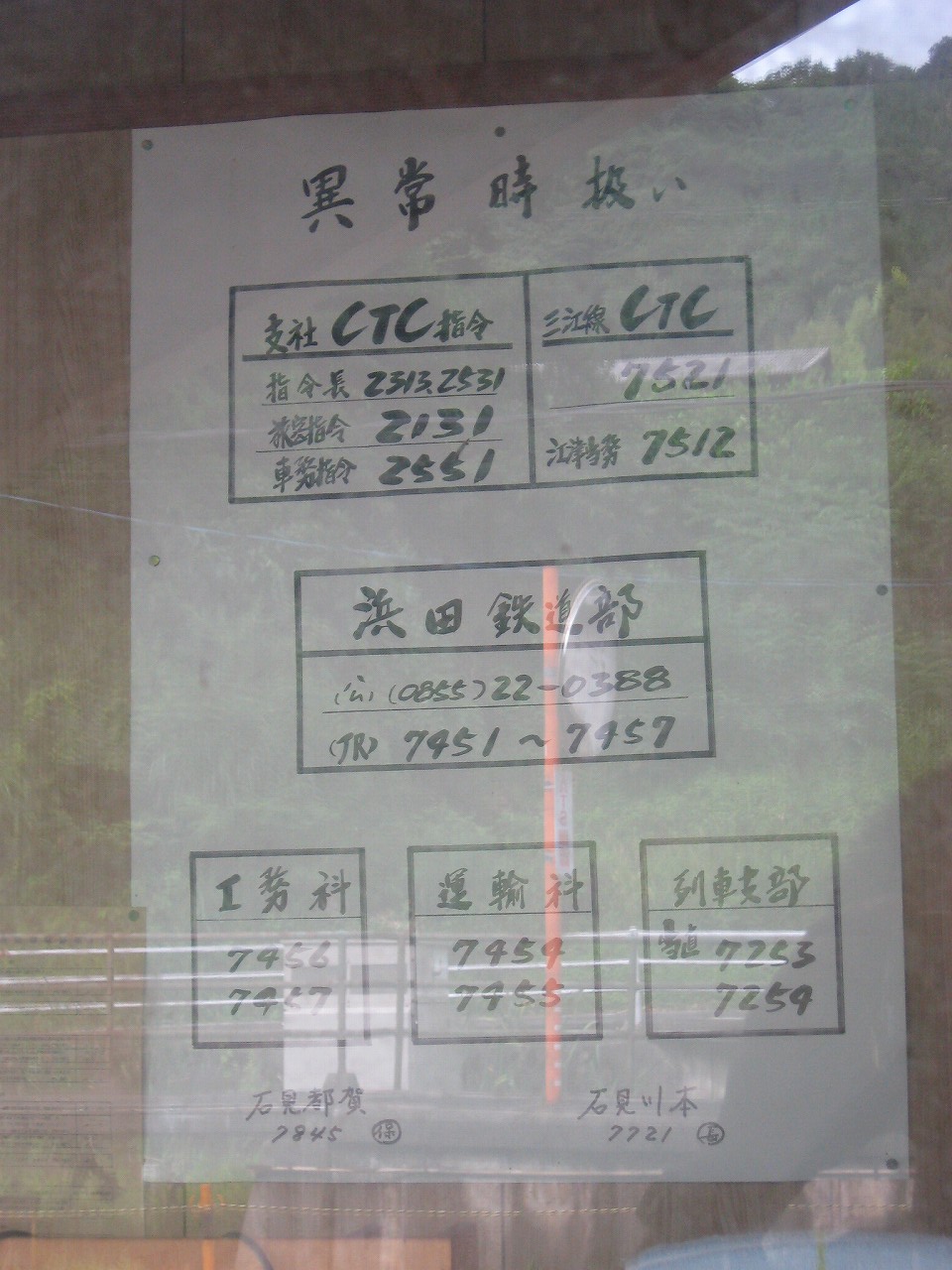

鉄道関係と思しき設備が構内外にも見られます

本数僅少という三江線の特殊な状況により利用しましたが、通例一般の利用は超厳禁です(ドヤされます)

というか、一般家屋と地続きになってます…

昔はここで操作してました。今は集中管理です。

かつてここも宿直駅だったのでしょうか

早く車内に入りたかった。ともかくもう暑くて…雲多めで日差しはないがそれでも室内は多少はマシだった。といっても開放型だから外とおんなじみたいなもんだけど… 据え付け長椅子もあり、新設トイレ、三江線には珍しく駅近に自販機があるので、やはりここは駅寝するにはよさそうだ。残念ながらここを起点に取ると最短で全駅来訪ができないのでその予定はないが…窓口は完全に壁と化していて、かつての駅舎内の面影はない。構内側の軒下からは転轍機操作室や電話番号表が見え、以前はここにも人が詰めていたのだなぁと思い耽る。夏は暑く、冬は積雪区間を管理、近くに店もない、メシはどうしていたのだろうと思うが、日の丸弁当ばかりだった中、なんとなし、たまたま料理好きな若手職員が入ってきて、駅務室の簡単な炊事場で親子丼などを作りはじめるや、好評となり定着となるも、しだいになんでおれがこんなことをと"シェフ"の不満が鬱積、ヴェテランが「いやぁ、なんだ、君にはちゃんと仕事も教えとる。しかし教えるたって、教えられりゃ誰でもできることさね、んなに気負うことはねぇ。けど、料理はそうとも限らん。最近は民営化の話もある、ここがダメになっても、お前はなんとかなるじゃねぇか」と諭して駄賃も出し、飯場担当を続ける、そんな物語が思い浮かんだ。

駅から出るとコンクリ敷きが迎えるが、すぐ民家と橋で、どうも本来的にはここはほかの無人駅とあんまり変わらない立地なのかもしれない。それでも浜原本町というように、旧い街道沿いの町もあるので、やはり格としては上がってくるのだろう。それが証拠にか、駅舎は立派なコンクリの庇の付いたもので、この水運のなせる山里の町に、近代化の威容と文化の侵入を感じさせるものだった。

立派な庇が鉄道の威厳を語る

ただ、駅舎が石州瓦葺きではなくトタン葺きだっのたは気になった。予算が触ったのだろうか…たしかに駅前のコンクリ敷きは広いけど、もっとバスが転回するようなものを想像していただけに、なんかほんとに道路沿いである。そして相変わらず人影はなく…(車は軽トラや旧式カローラなどがたまに通る)

ずっと蝉がやかましかった。曇り気味なのにやたら暑く、ときに雲が薄くなって青空が覗く。目を転ずれば橋の向こうには暗い山が迫っていて、ふと気付けばまた陰っていた。陰ると蝉は少し大人しくなるはずなのだが、なんとなしそんな気がするだけで、全体としてはずっと山が唸っている。山という山が…だ。だってここは、山を越えてもまた山、山、山、そのことに気づくとなんか気が遠くなって、ふいにゾッとした。 橋まで歩いた、橋はそれがあるだけで何か文化的な感じがするから不思議だ。特にトラス橋ともなればそれは一層強い。けど、ここは赤ペンキもだいぶ色褪せてなんか廃感さえある。堤防は高く、それで川底は遠かった。浜原ダムが上流にあるので水量も少なめだ。かつてはここが水運の荷上場となっていたらしいが、近代河川化のため、かつてを偲ぶものは見当たらなかった。けれど遠く三瓶山が憧れのような薄い緑で頭部を覗かせ、一目で火山性だとわかるようなものだった。海に飽きたら、いちどは行ってみたいと思っている山だ。みな鎮まった濃い常緑の山よりも、あんなふうに爆発せる爽やかに磊落たる山の方か好かれるのだろうか、なんて思い、ため息をつく。

踏切越えて寺社のパターンはかなり多い

2004年に廃校してます

浜原本町を歩いていると、妙な階段を見つけた。上がっていくと、浜原小学校だ。現役かもしれなかったが、強烈に引き付けられて、中へと入っていった。木菟に陶製の二宮像やコンクリの演台があり、戦前からの小学校ではないかと思料する。もう足は止められない。小学校ほど魔窟というにふさわしいところもないのだから。

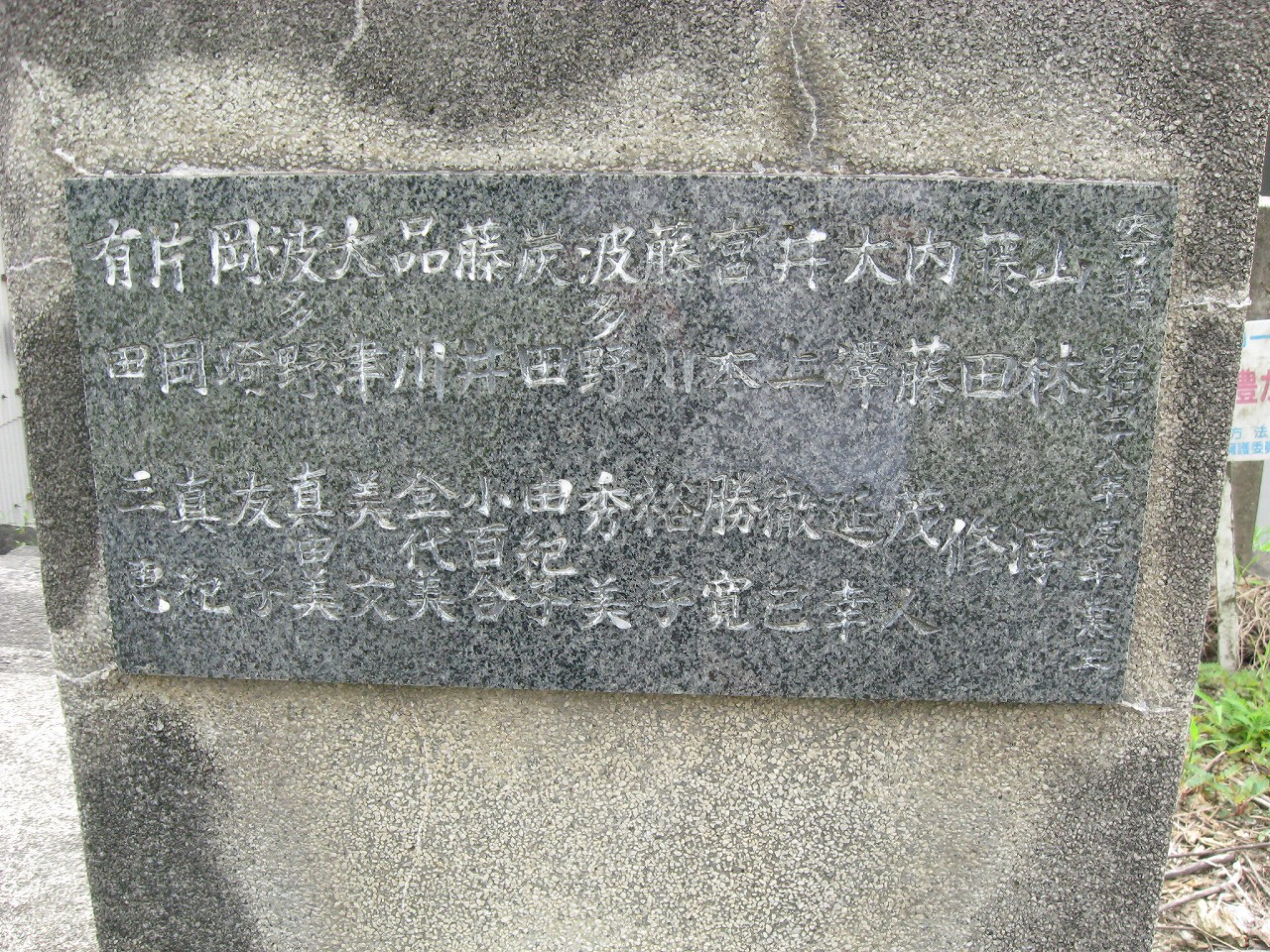

なんか碑多いですね…

校庭もある歴とした小学校だが、もともとそんなに大人数はいなかったらしく、小規模な校舎だった。木造だそうだけど、モルタル塗りだったのであまりそうは見えず、ごく普通の校舎と受け取った。校舎という先入観のせいだろう。確かに渡り廊下などは屋根にいちいち石州瓦が葺いてあって、そこはほんとお屋敷のようだなと思った。

にしもてこういう渡り廊下好きだったな

後者に囲まれた中庭にまで侵入した。別に叱られてもいいと思えたほど、惹き付けられたのだ。とにかく懐かしいし、驚きなのだ。青い洗面所にはいくつも蛇口が並び、保健の先生がしたためと思われる手洗いの方法が絵で描いてある。 「そうそう、こんな感じ…」 小学校は魔窟だ、と言った。私は小学2年生くらいのころ、何人かでよく資料室や倉庫に侵入して遊んだものだ。そこには戦前の備品、何十年も前の卒業式のパネル、入学式の手作りの大量の花、改定前の教科書、資料がほったらかしにされてあり、幼心にびっくりしていた。学校というものがこんなに歴史を蓄えているものなのだ、と。通常、校史というのは製本したり、一部の記念品や肖像画で残しておくものだが、こんなふうに放置されているのは本当に生々しく、それは何か知的な編纂を経たものよりも、強烈なパンチがあった。けれどそのことを一緒に入ったクラスメートらと共感したくても、だからなんだ、みたいな感じでにべもない。 侵入しても先生は別に怒らなかった。そんなところがおもしろいなんて変わっているという感じだ。それで私は担任に訊いてみた。 「なんでもっと整理しないんですか」 「あれなぁ、いうてんねんねんど、誰もせーへんねん。それに、整理はしたいけど、そんなこともしてられんのよ。」 ようはみんな忙しいのに誰が自分の時間を割いて整理なんかするんだ、ということだ。 そんなわけで、校史は具体的なモノによって、集積されていっていたのだった。 それに、小学校は六年間も在籍して、しかもその成長の差が著しく激しいし、クラスにはちょっと富める者も中流も、成績も様々、職員室には魅惑的な専門書や文具、学用品のサンプルが溢れている。これが魔窟でなくて何だろう? ともかくそんなわけで、私は割と早いうちに小学校というものに畏敬の念を抱いたのだった。いちばんいいのは…毎日問題が起きるので、さきほどの資料室のようにどうでもいいことは放置されていくという点だ。本質的なことだけが進んでいくので、モノや校舎はほったらかしになり、実物としての歴史が無意識のうちに積層していく。 そういうなんでも飲み込んでしまう小学校が、今、ちょうど、理想の状態で、僕の目の前に裸体で展開されている。 もうわかっていた。ここは閉校している、と。

その後は鉄のサッシなどが生まれ、それからアルミになりました

しかし熱が逃げやすいとのことで、今は樹脂製になり、そしてたいていペアガラスになっています

西日本では夏を基準に考えて設計されているので、基本窓多めです

兼好法師も夏を基準とすべしみたいなこと言ってました

しかし校舎の中は除く限りではね層下過去の物はあらかた整理されてもうなくなっていた。僕はだ建物だけを見て、この学校の過去と、自分の過去を思い出しただけだ。 代わりに、中庭の隅には大量の石州瓦が積まれていた。どれも釉薬を中途半端に塗ったもので、なんで、という感じである。

昔ながらの家並みを残している浜原本町は石見銀山街道沿いだが、もうほとんど店はなかった。自販機もおいそれとある感じではない…なのでほんと駅近くに自販機があってよかったなと。浜原で見つからなかったら割と積んでた。次降りる駅が最後で、そこにはなさそうなので…

ここはプール入口のようです

夏祭りのポスター、この一枚で小説が書けそう

そろそろ時間だと駅に戻ると、気動車はまだエンジンがかかっていなかった。ふいに運転士は気づいたらしく、エンジンをかけ、照明を燈し、折り戸を開けた。まだ休憩を取れるみたいで、彼はロングシートに座り、コミックを読んでいる。するとやがて、 「あー! 暑い暑い暑い!」 と叫んで、運転席へと向かっていった。 そう、もうなんか気が狂うみたいに暑いのだ。何をしていても暑い、苦しい。若手乗務員だった。なんとなし、駅舎でのあの妄想の料理人の姿と重なった。こんなとこでおれ何してんだろうと思っているかもしれない。私も自分をそう思っているかもしれない。なぜかはわからないが、理想を達せんとしても、それが達せられない社会だということには、なんとなし気づいている。なぜか? それはそれを訴えかけるには余りにも、われわれが歳若いからだった。