東萩駅

(山陰本線・ひがしはぎ) 2012年7月

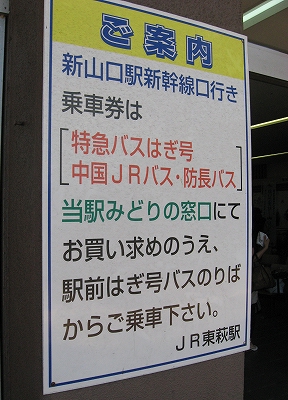

また、ようやく下関の文字を見た!

ちなみにこの道をまっすぐ歩くと萩駅付近に出ます。

山口県北日本海側、あまり人の来ぬようなところである。その中でもわりあい明るい港町、須佐を9時に出る列車に這入りこむと、翔一は多くの旅行客の熱気と鉢合わせした。翔一は高二の夏の前に部活を辞めて、好きなことをすることにしたのだ。その旅の途中である。

車内には、まだふだんの利用も散見される中での旅といった、朝の自由な感じはもうない。自由、自由が乱反射し、ちょっとバツの悪いような、そしてそれほど自由でもないような、そんなシニカルで妙な感じを翔一を受けはしたが、

「へーきへーき」

翔一は余らせそうな切符のはじめの1回だけを、まずは海沿いをいくらでも走る近場の山陰線に充てることにしたのだった。いわゆる前哨戦というやつだ。家は益田。だからまだそう進んでもいないし、とにかくそんなわけで翔一にとっては気楽な小旅行だったのだ。それで車内を俯瞰する余裕さえあった。

なにせ近場なもんで恰好はクロックスにジャージにボンサック。ジャージはもちろん途中でほっぽらかした部活で買ったやつだ。翔一にとってはそれがちょっと小気味よかった。

こんなのではるばる旅できたらいいのになと翔一も思うのだが、さすがに遠方へは真剣な旅らしく、まともな格好をしたかった。その今夏の予定ももう立ててあり、服もたたんでそろえてある。

車窓からは目もくらむようなハワイアン・トロピカルな輝かしいエメラルドの海面。これからこんな長い旅が開幕するのかと思うと翔一は何もかもが好意的に捉えられた。蜜柑色のガードレールが激烈な夏の山口の風土に合っていて、翔一は意想外だった。

翔一は立っていた。いい席に座れなかったのだが、そのかわり、いくらでも風景を堪能し、冷風にあやかっていた。

「さすが部活で鍛えただけあって何の苦もないな」

翔一は同級が通学時、すぐに座りたがるのを思い出していた。ちょっと辞めたのを後悔した。

実は同一の車輌に京一が乗り合わせて、同じように立っていた。ベージュの短いズボンにTシャツ、それに金田一のようなハットという出で立ちで、古い感じの大学生だ。7月も下旬に差し掛かり、だんだん天気が良くなってきたので、レポートはもう6月に書き上げといたものをさっさと投函しておいたのである。試験は、メールで言い訳してそれが通用する単位だけを抑えるという京一のいつものやり方だ。

京一は翔一を車内で見かけたとき、てっきり部活に行く者だと片付けていた。

越ヶ浜のブルーに窓越しながら翔一も京一も夏の風を感じ、うっとりする。

しかしそれが最後、汽車はやがてせせこましげな街に這入りこんで、ポーンと終点の東萩が案内されるのだった。萩駅よりそちらの方が主要で、乗り継ぎとなるのはちょっとリアリティがあっておもしろい、京一はそんな風に考えていた。

ホームに着く前に旅行者らは折戸の前に列をなす。次の汽車の席を抑えるためだ。

ドアの音とともに出る外は灼熱の山口で、古い上屋も車輌も、何もかもがすっかり燻し上がっており、「ウインナーでも吊るしておけばさぞかし立派なものができただろう」いうのは京一の皮肉だ。

翔一はここで降りるつもりをしていた。それでホームをぶらんとしていると、京一の姿を見つける。なんとなし、翔一はそれが自分の数年先の姿のように見えた。

「あの人は遠くから来たんだろうな」

翔一はちょっと自分の格好を惜しんだ。

東萩は雑草で構内が荒れていて、またとんでもなく古い木製の乗換案内などがぽつんと残っているようなところだった。はっきりていって、海の感じはまったくなく、そこは山の山口の駅である。そもそも萩という地名も、ただただ暑苦しいものだった。

運転士はこれから長時間にわたる休憩に入るため、すでに買ってあるお昼をぶら下げて車輌から出てくるが、京一の姿を見るやぶしつけにじっと見つめた。なぜなら、京一が昨日も乗っていたのを覚えていたからである。京一はシュッとして見つめ返す。京一は何も覚えていなかったのだが、運転士がどこかで覚えているらしいということはわかった。

「いったい何が問題というのだろうね? むしろ君が運転士であることの方が、ぼくには問題であるように思われるが?」

つまりは自分で考えたまえ!といいたいようだった。京一は労働の感覚など持ち合わせていなかった。大学のぼろぼろの寮に住まって、金田一のように頭をかきむしって哲学の両義性を満たす説明に腐心し、自由を追っていた。

しかし運転士は長い非番の時間になったこともあって、鼻歌まじりに乗務員休憩室へと身を隠した。まさかそこに折り合いの悪い駅員がその日の担当だとは知らず、ほどなくして彼は駅を飛び出して、萩の町をぶらついたという悲しい経緯がある。彼にとっては一人で運転してるときが一ばん楽なのだった。

翔一はこのカンカンに熱せられた東萩駅の乗り換えの自由な空気をしばらく味わっていた。熾っているレールや枕木、跨線橋の木のヤニの匂いなど、暑いからこそ、自由だった。暑くなって、天気も良くなったから外に出よう、そしてどうせなら遠くへ、それだけでもう十分だった。それになによりもこの駅は放置されていて、ただ気動車と旅行者だけが胎動している、そんな感じなのだ。翔一には萩も幕末烈士も何もない。

「それで十分じゃない?」

翔一は部室棟が無筋のボロアパートのようだったのを思い出していた。建物は何でもよかった。そんなことより、力を持て余した自分たちがそこに巣食っていることの方が大事だったのだ。

けれども翔一は辞めた。もすこし大きなボロが、ほしかったのだ。

改札には駅員が詰めていたが、こんなボロの駅に人が詰めていることに翔一は少々驚いた。しかし外に出ると、驚きはその比ではなかった。

「なんでこんな廃墟みたいなんだ?」

どう考えてもおかしいのだ。ここは萩市の代表駅であるはずだ。確かにそれにふさわしく駅前はだだっぴろくマス目状の駐車場もあり、シティホテルもある。なのにタクシーも一般車もいっさい駐まっておらず、人影もほぼない、なにもかもが、もぬけの殻なのだ! 暑苦しいほどの赤茶の煉瓦歩道。ところどころ割れて、補修すらされない。翔一にはしかしそれが不思議でおもしろくて仕方なかった。こんなところがたくさんあるとしたら、旅行せずにはいられない。

切符を投げつけるように駅員にぞんざいに見せた後、繰り出してきた京一はふっと帽子の鍔を上げて、これも実力者が維新で東京に出ていった結果だ、と断ずる。山口はみなそんなところがある、と。京一は無人駅のレリーフを思い出していた。それにしてもどうしてここまで近代というものは荒廃するのだろうか? 物の見方として、制度として、もう古いのだろうか。京一には近代には自我や意志の主体的な認識の方向性が感じられても、現代にはそれがじつは単にからくりであり、支配というものしか感じられないのだった。

やけに暗い色のホテルからはある老齢の御一行がアリのように出てくる。よくこんな暑い時分にその御年で旅行するよなと京一は感心と奇特の綯い交ぜだ。いかにも幕末藩士が好きそうである。けれどブームも何もとっくに終わって、こんなところを目的に来る人はもうほとんどいないように、京一には思われた。

駅前で京一は再び翔一の姿を目にする。

「どうも学校には行かず旅行しているらしい。こんなところでかち合うとはな。まぁ、ここは我々のような旅人にとってここは乗り換えだから、どうしたってこう、町をうろつきたくなるんだ。」

例の運転士は町の方に出て買い増しして戻ってきたところだった。もう京一を見つめる元気もないようで、京一もなにか不憫だった。

「彼も旅したいのかな。けれど僕にはなんにもできない。でも、稼いで奪うというのではない、そんな徳の高い仕事には感謝しているんだな僕も。」

翔一は、駅前にとどまったまま独り言ちたり、気取ってシャッポーをいじりつつ目を細めて佇んだままな京一のことを不審に思いつつも、まあおれは行くか、と街の方へと歩きだした。

煉瓦を積んだように地下道も歩道もなにもかも整備し、16の翔一にはとかく暑くるしく古めかしかったが、やはりこのからっぽ感は実に不思議だった。萩城跡の模型に、波千鳥の地面…

「いま来る人はいるのかな」

翔一の若さゆえの失礼さだ。

しかし或る橋詰に差し掛かると、一気に爽快感が増した。

橋は白く脚低く、河は漫々紫雲は遠く、片や阿武の山に碧水深く、片や汽水に蒼海の舟路で、猛暑ながらも風と光が気持ちよかったのだ。京一ならそんな表現を走り書きしただろうが、翔一は欣然と撮影にいそしんでいた。

いかにも地方都市然とした中小のビル。翔一はうれしがって、古くさい、萩は廃れたところである、と気取って頭の中に文をいっぱいに書き散らした。

京一は駅前にとどまっていたが、それはここから循環バスに乗って萩駅向かうつもりだったからだ。ちゃんとコミュニティバスの時刻表を印刷、どちら廻りのルートかも調べ上げている。京一はひそかにこの変わった計画が今日一ばんの楽しみだった。

「一駅いる間に、別の場所にも行けるわけだ。得するじゃないか?」

京一はこんなふうに公共物ばかりに居座ったり乗りまわして遠来まで行くのがモットーだった。まったく邪魔なヤツでしかないのだが、市民の自覚があったのであり、何よりもこれは京一の抵抗を成り立たせるりっぱな構成物の一つでもあったのである。

来るまでの間、ホテル一階のかつていくつもの店で賑わったらしいフロアに這入りこんで京一は涼んだ。今では手に入らぬようなみやげを置いていて、空きテナントには貸し自転車を投げ込んでいる。けれど京一はこんな時代遅れな場所が落ち着いて好きだ。だから無人駅の汚れたベンチで座ってまともに本数もない汽車を待つのはごく自然なことだった。

しかし冷房が効いているのをいいことに長居する京一を店員も気にしはじめした。浮浪者だと思ったのだ。「いやあ、懐かしいね」などとごまかしながら、五分前までどうにかねばった京一は、蒸しあっつい外へと繰り出した。

まだかまだかと小さなバスを待つ。いまはやりのかわいいやつが来るはずなんだ。けれど3分過ぎても現れる気配はない。

「ちょ、まさか、平日の特定曜日とかじゃないだろうな? それだとおれは大恥者だぞ」

立哨するバス停を顔をひきつらせてなめるように見回すが、そんなことはどこにも書いていない。

バスは少し遅れてやってきた。京一は帽子を押さえて喜んで一人飛び乗った。

バスは萩市街を循環し、幕末の史跡やショッピングセンターを巡る、にくめないやつだ。安いこともあって客も少なくなく、人気のようである。

「へーん」と柄にもなく京一はうれしそうに感心している。

しかしやはり高齢者がしょっちゅう乗ってきて、さすがに立ち上がろうかとも思ったが、彼にとってははじめ立ち尽くしてようやくゲットした席だ。そうそうは腰がうんと動かなくなっていた。運転中は却って危険だ…と、言い訳していると停車、すると別の席が空き、というのが、繰り返され、京一は内心ほっとした。「立てばいいんだが、もう列車で立ちっぱで足が立たん!」 大学ではかなり年寄りの京一は、頭ばっかり使って体の鍛え不足である。窓からは鋭い夏の陽射し。冷房は効いているが、それだけで外の気候のひどさというものがよく分かった。

京一の前に爺さんが坐っており、一眼レフを構えては史跡に近づくたびに撮っている。

(なんでこんな中から。降りればよかろう。)

しかし爺さんはちょっと知的な感じで、洗練もされて物腰も座っていたので京一は、

(意外に教授とかかもしれんな)

その爺さんは或る別の史跡で下車していった。

京一は彼に、真に忙しい人の一面を見た気がした。

「自分には予定も帰る日も、何も決まってないじゃないか」

ショッピングセンターでエンジンを停止し、ドアを開けたまましばらく停車、なのに車内にも外にも客がおり、なんともいえない空虚な時間だ。京一にとっては、ちょっと自分のような年齢の者が旅行で乗っているのは異様だったが、公共バスなのだからよかろう、という持ち前の傲然さで顔を上げている。

(To be continued.)