広島駅―新幹線

(山陽新幹線・ひろしま) 2011年5月

新幹線駅構内

久しぶりに新幹線駅構内に侵入。ふだん在来線の駅ばかり訪ねているものだから、新鮮だ。といっても山陽新幹線が開通してはや35年、もはや懐かしささえ漂いはじめているのである。そんなかつての意匠を探したい。

新幹線の改札内は"町"と化していた。いわゆるエキナカだが、改めてそう呼称しなくても新幹線の場合、昔からあるのだ。いったい弁当屋と売店なんて何軒あるんだという感じ。露店もあるし、ホーム上にまである。任された重要な仕事が終わった後、帰りに頂くのはよさそうだった。社内、家族への土産と需要は多い。

広島といったら"あなごめし"。名前だけでもはやおいしそうだ。

古風でおされな飲食店も複数あり、中では人々がドリンク片手に談笑している。新幹線の改札内でゆっくりしたことなんかなかったからこういう使い方は意外だった。むしろ新幹線の改札内には何もないという観念が、なぜか僕の頭の中にはインプットされている。たぶんそういう新幹線駅の方が多いだろう。

広島は東京方面に需要が多いから、その他みやげ屋もその仕入れ数も十分なくらいだった。

奥まったところにある開業当時のそっけなく冷ややかな階段はエスカレーター利用に取って代わられているみたいで使っている人は少なかった。駅にエスカレーターというのは当時としては十分ハイカラなものだっただろう。

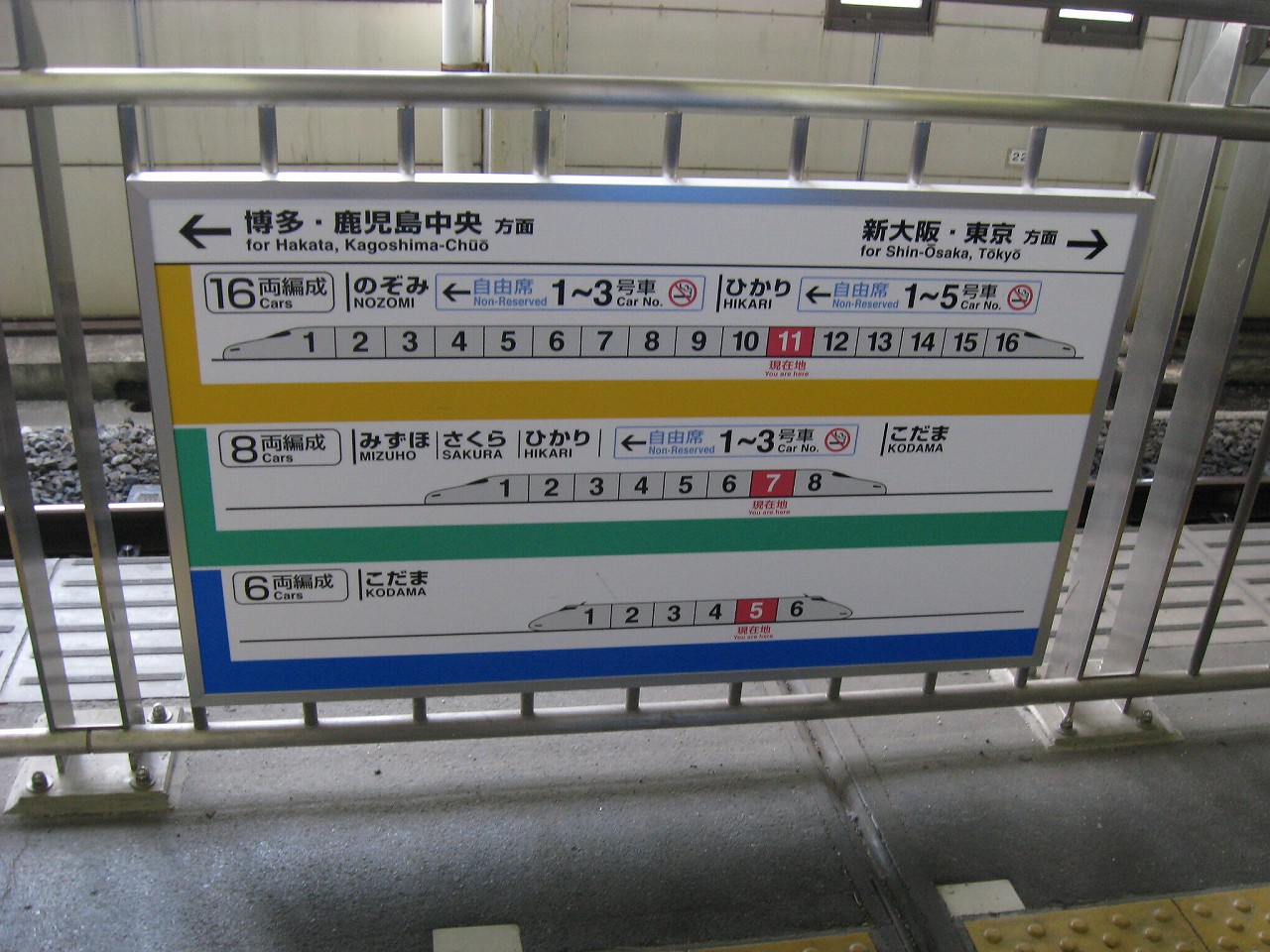

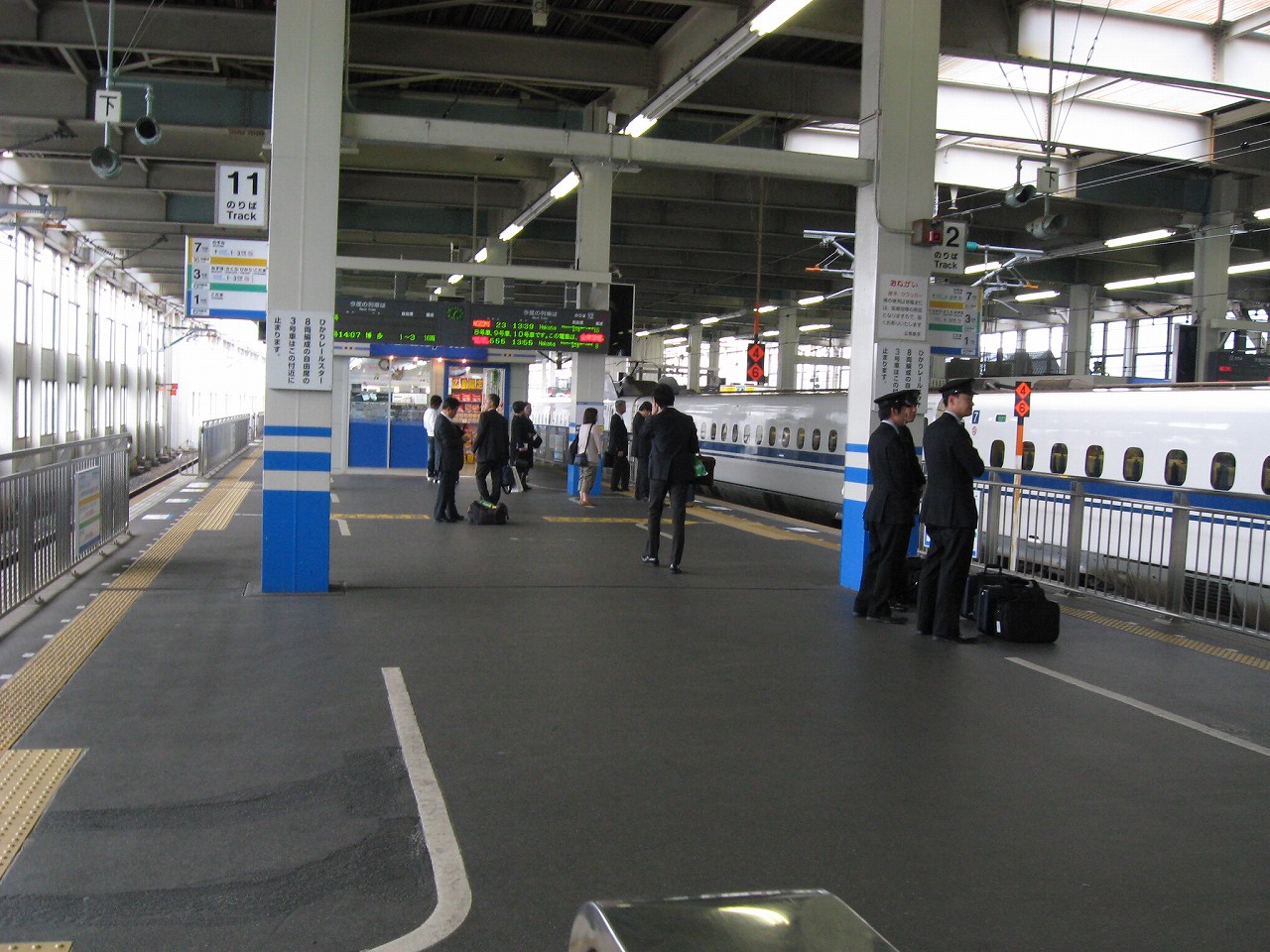

13・14番線ホーム(新幹線・東京方面ホーム)

プラットホームに上がるともはやどっちがの上りか下りかわからなくなる。それは駅が文化醸成の場というよりも、その醸成したものを流していくだけの装置として機能していることを如実に表しているかのようだった。

しかしそうした文化論を倦むよりむしろ使命遂行の必要のある人のためのものなので、さっさと駅弁で食事を済ませ、車内で次の仕事に取り掛かる必要があるわけだ。その新幹線の高速性は、ちょうどここにいる人たちが巻き込まれているように、複雑系の巨大な循環の速度と力の大きさの未解明さを物語っているようで、しかし、すべての列車は広島に停車するから、どのホームも静かで、その速度感を空想たよるしかなかった。

こういうふうに書いていかないと、新幹線ホームはわからなくなってしまう

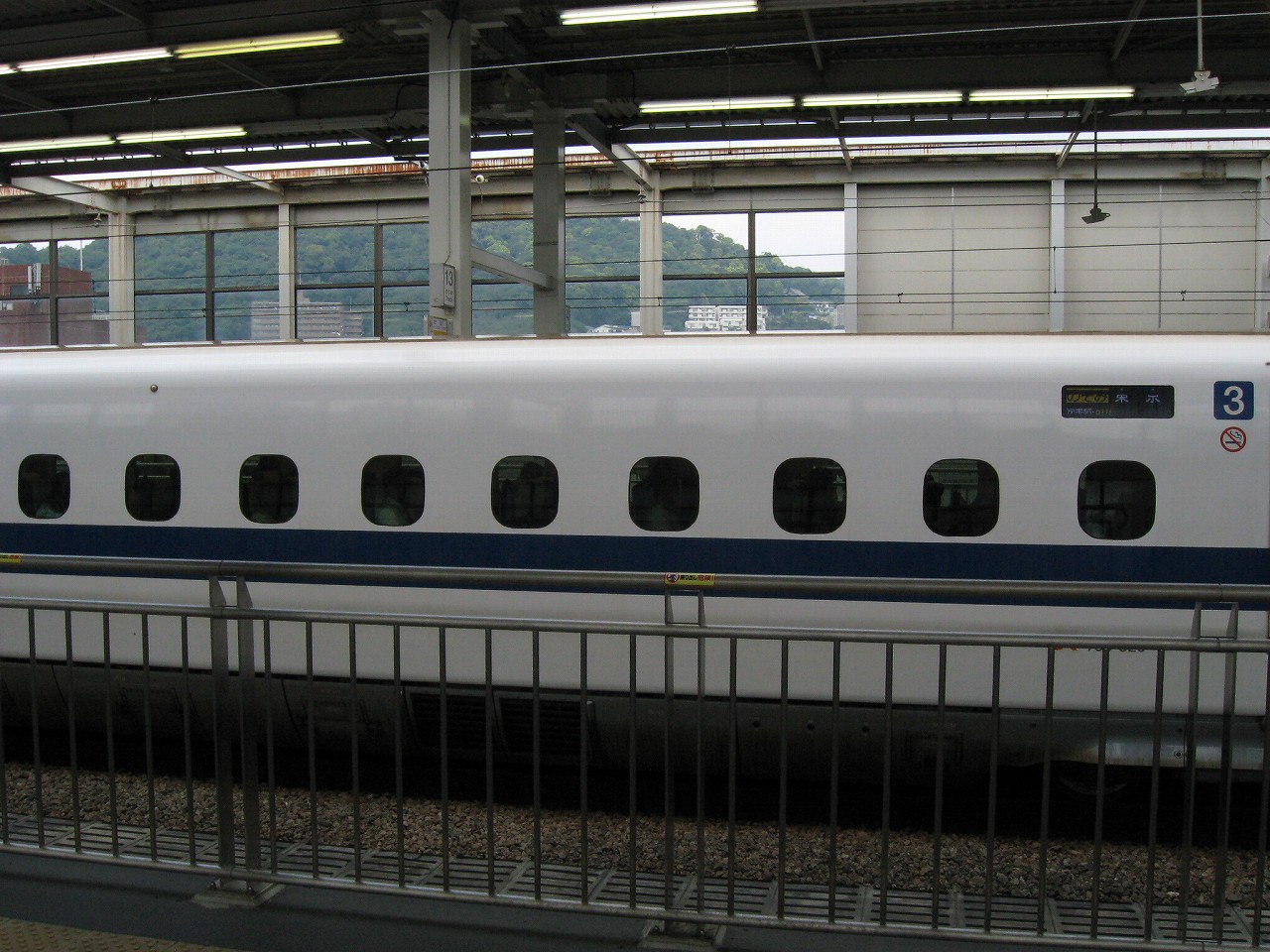

11・12番線ホーム(新幹線・九州方面ホーム)

新幹線駅というのは文化を醸成するのではなく、それを流し、伝播していくだけの場所なのだと痛感する