居組駅

(山陰本線・いぐみ) 2008年10月

来る前だけでなく、さっき通りかかったときにも気になった 凄く古そうな淋しい駅で、ようやくそこへに降りる運びとなったのだが、その前に、こんなことがあった。

海を眺めて終え東浜で待っていると、ハロウィンのかぼちゃのような、ともかくおいしそうな茜色の気動車が停まり、私は扉と正対した。しかし待てど暮らせど、ドアが開かない。あわてて脇のボタンなどを探したがそんなものはないし、ただただ眼前の扉を、つぶらに見つめつづけるよりほかなかった。そうでもしない列車が行ってしまいそうだ。

二十秒経つ前くらいになって、遠くの運転士が窓から顔を出した。首をねじり、猫ちゃんの手で開けるような動作をしながら、

「あけて。あけて。」

と苦しげに、私に伝える。は、なにを。 と思うが、穴に手をかけて引くと、簡単に…。なんだこれは それは冬季の手動ドアなら知ってるけど、ふだんから手動ということには、もう腰が抜けたよ。もともと客車を改造したもので、戸を引く装置はつけなかったらしい。それで車内に入ったらば、それはもう「いったいどんな客なんだろう」という乗客乗員らの視線の集中、また一部は、にやにやしているのである。屈辱をこらえつつも、乙に澄まし、わざと前の方まで進んで席に座ってやった。

車内はほどなくして元の雰囲気に戻り、会話なども聞こえるようになりはじめた。そんなこんなで運転士の脇に居た補佐役に金を渡して、こうしてすぐ次の居組で降りることになったのだが―。

あたりは山が迫って、遠くにぽつんと赤黒い灯火、なんかヒグラシの響きが似合いそうだ。時間が押していることもあり早速、昼なのに暗い陋屋に潜(もぐ)ると、微かに酸鼻を催す黴くささで どっと重苦しい空気が立ち込めている。「なんだこれは…」 新しい時刻表が旧窓口へ粗雑に打ち付けられるこの空間は、これといった美点や特色はなく、もはや取り上げられることもなく忘れ去られているといった感じがぴったりだった。厠はおぞましいほど古めかしい黒板張りだが、ほっとしたことに、使用できぬように斜交いに打ちつけられていた。

奥が元トイレ。

奥が元トイレ。

矢印が一つしかないが、今はこのホームのみが使われる。

矢印が一つしかないが、今はこのホームのみが使われる。

鳥取方。

鳥取方。

トンネル直前まで分岐だ。

トンネル直前まで分岐だ。

この陸上(くがみ)トンネルを抜けると鳥取県に出る。

この陸上(くがみ)トンネルを抜けると鳥取県に出る。

浜坂方。

浜坂方。

庇がけっこう低かった。

庇がけっこう低かった。

旧改札口。

旧改札口。

跨線橋は立ち入りが禁じられていた。

中に入ってあの窓から列車を撮るとよさそうだが。

跨線橋は立ち入りが禁じられていた。

中に入ってあの窓から列車を撮るとよさそうだが。

山は高くないが何かと山がち。

山は高くないが何かと山がち。

旧貨物ホーム。奥には治山工事らしきものが見えた。

旧貨物ホーム。奥には治山工事らしきものが見えた。

浜坂方面を望んで。この先に居組トンネルがある。

山の中なのに、この辺りだけ不思議と谷が広くなっているという地形だった。

信号所を造るにはちょうど良かっただろう。

浜坂方面を望んで。この先に居組トンネルがある。

山の中なのに、この辺りだけ不思議と谷が広くなっているという地形だった。

信号所を造るにはちょうど良かっただろう。

なんか山土が柔らかそう。

なんか山土が柔らかそう。

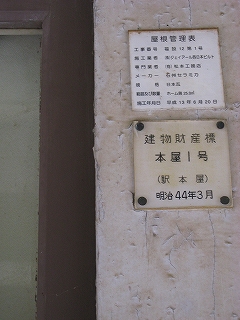

明治44年だという。鉄道線開業当時の駅舎。

明治44年だという。鉄道線開業当時の駅舎。

出札とチッキ台。

出札とチッキ台。

長椅子があるがやはり虫が多かった。

長椅子があるがやはり虫が多かった。

ホットラインあり。

ホットラインあり。

ちょっとどこかのお寺さんに思える。

ちょっとどこかのお寺さんに思える。

これぞ日本の駅。

これぞ日本の駅。

やや荒れてる。

やや荒れてる。

居組駅駅舎その1.

居組駅駅舎その1.

駅前はやはり山辺で、駐輪が二三さびしげに放ってある。ほんと誰か乗って帰っていく場面がほしいものだった。山の端に限られた狭天空に薄雲湧き出し、日は翳ろい、薄気味悪さが漂いはじめる。

植栽の縁はとげとげして滑らかでないが、庭としては立派で、ふと新しささえ感じた。しかしこれも当時からの体裁だとすると、異様な気分に取り巻かれた。「居組」というのも、古い語源によるように思える。

駅からの道。

駅からの道。

印象深い石橋。

印象深い石橋。

集落は遠く、しばらくは森の道を往く。日中ながら街灯かあるかを確認してしまった。はっきりいって、こんなところ迎えがないと不安でたまらない。道中何かあっても迷宮(おみや)入りだろう。

これが駅駐輪所。みんな駅舎前に駐めているが。

これが駅駐輪所。みんな駅舎前に駐めているが。

さきほどのT時路の別の通り。突き当たって左折しても集落に出られるようだ。

さきほどのT時路の別の通り。突き当たって左折しても集落に出られるようだ。

駅へ。

駅へ。

そのころはどこもこんな駅舎だったのだろう。しかしこうした奥まった目立たない立地のせいで、また使う人も少なかったことから、このまま暮れ残ってしまった、そんなところとして総括された。

暗い駅舎の中では、間口からの緑は夏のもののようで、山陰の旅の一刹那に、こんな駅が現れるのは理想的だった。海ばかりでなく、ちょっとこんな不思議な怖い駅もいい。だが、あくまで一刹那だ。

中で待つのはいやな感じだったので、外に出てホームで待った。といってもそこも山による圧迫があり、ここでの時間は少ないにもかかわらず「早く列車が来ないかな」などと心の中で念じていた。

音もなくさきほどの茜の汽車が近づき、陋舎とその庇を圧倒せんとした。汽車が着いたというのに、駅は少しも生気を宿さなかった。これは、よほどだな。ほっとできる車内に入り、モケットに身を置く。さっきと同じ車両だけど、もうあのにやにやする客はいない。私は旅人だ。なんか気分がいい。汽車は煤けた煉瓦のトンネルを安全に通り抜けはじめる。あの駅がささやかな恐怖のままに閉じられたのは、ほんのわずかな時間、自分が生気や汗を振り撒いたからのように思えた。そしてあの重苦しさや薄気味悪さも、人の生気を輝かし、映し出すもので、いやなどと言うことなく、そういう一面でこれもまた愛され、存在しつづけてほしいように思えた。

次のページ : 岩美駅