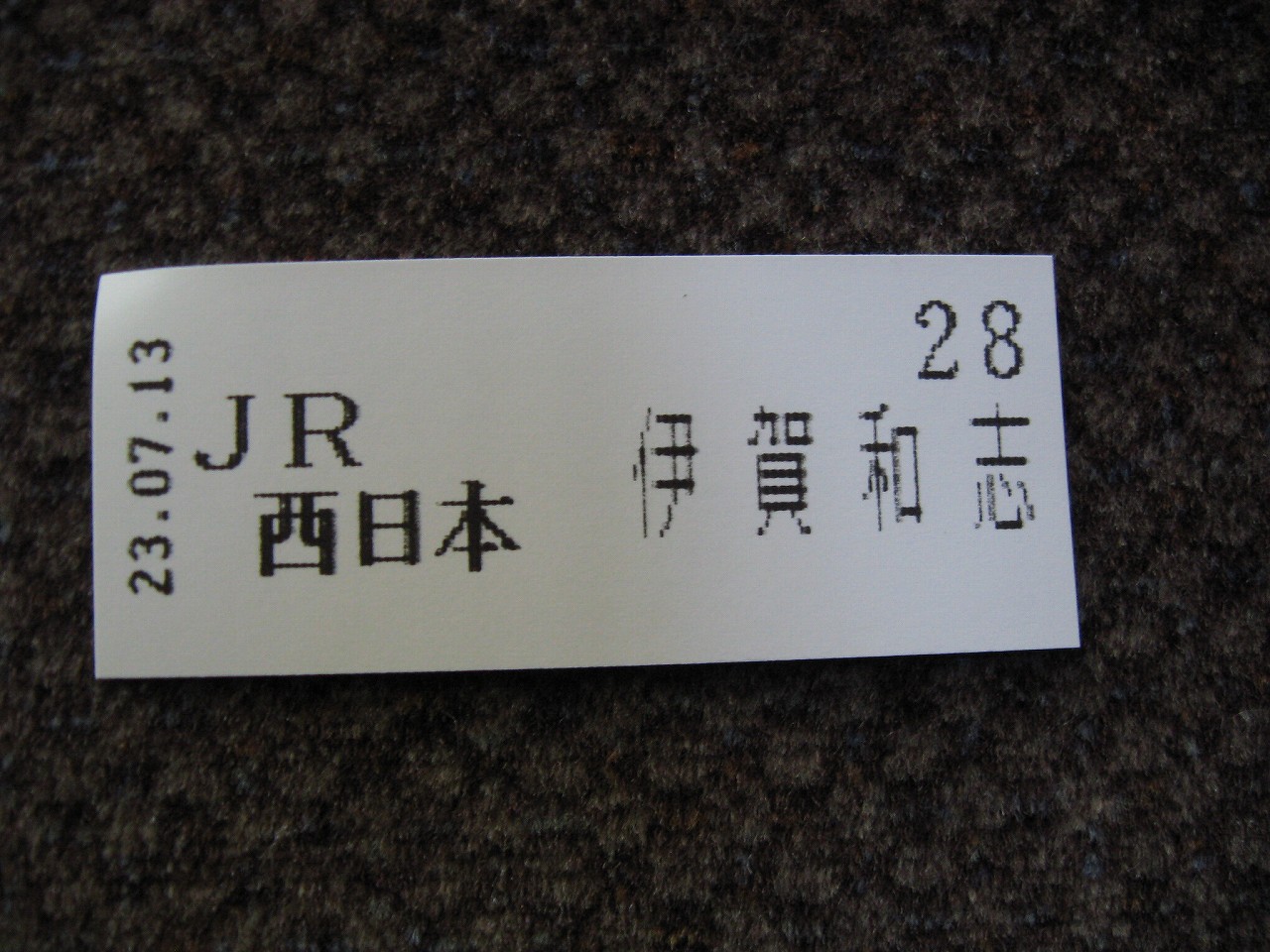

伊賀和志駅

(三江線・いかわし) 2011年7月

口羽から一駅、伊賀和志へ。営業距離は1.5kmで、予定を立てているとき、ここは本数の少ない時間帯に降りて駅間を歩けそうだなと思って地図を見ると、徒歩ではかなり遠回りになってしまっていて、やめたところだった。

こうして二日目も千円札を崩しては運賃箱に投入していると、だんだん鬱屈してくる。だが、どうしようもない。とくにこんなふうに身もふたもない素っけない駅だと…

外はもうギラギラ暑くなりはじめていて、山影でもムワットした空気だった。築堤のホームだけの駅で、70年代の簡易な感じの駅である。口羽から浜原までは線形が直線になり、トンネルと高架橋で作られる速達規格。そのため、この伊賀和志もねやや離れて両端がトンネルをぽっかり口和開けているという駅で、まぁ明かり区間ともいえなくはない。

あと、前後は島根県の駅ですがねここだけ広島県です

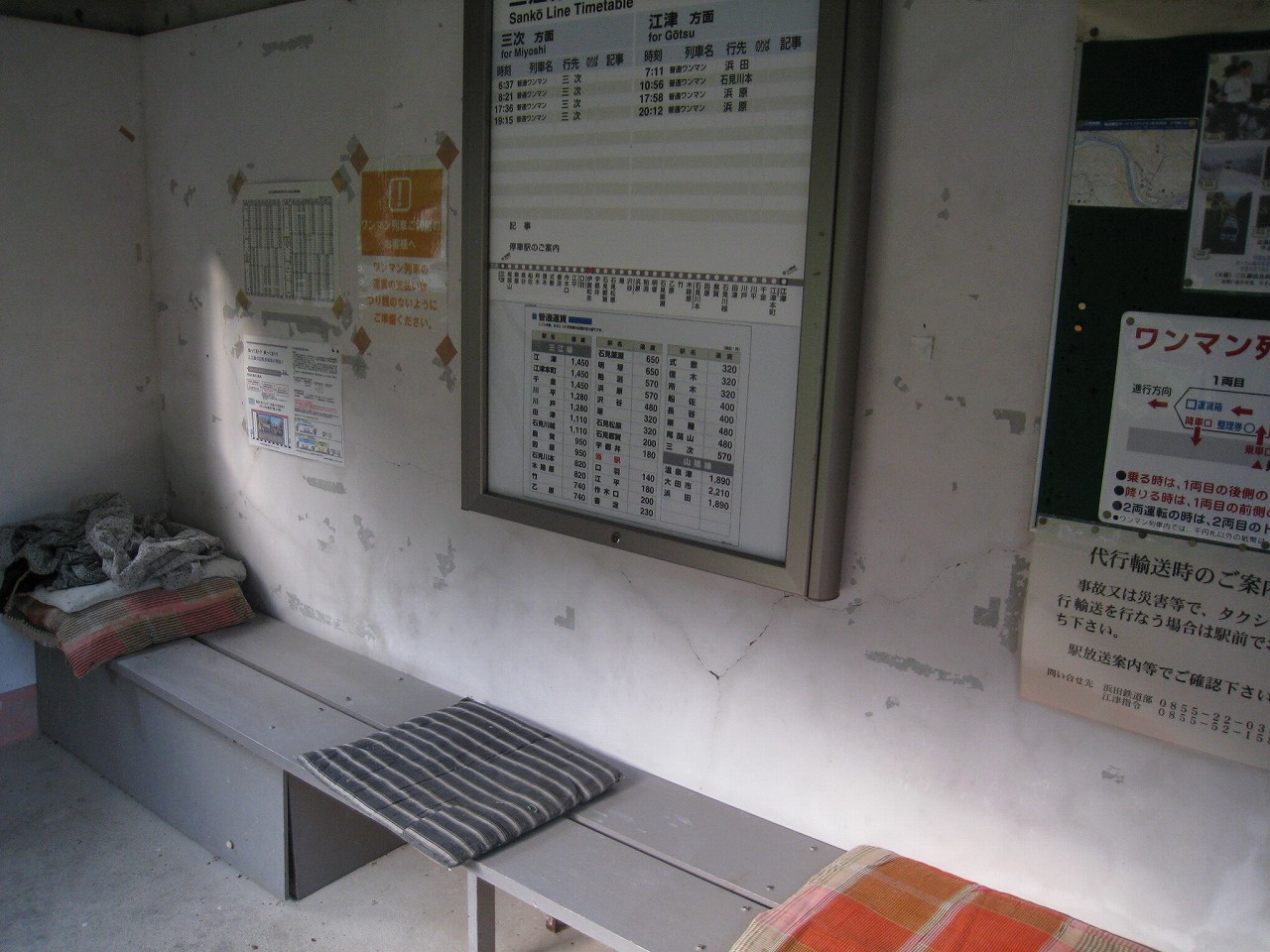

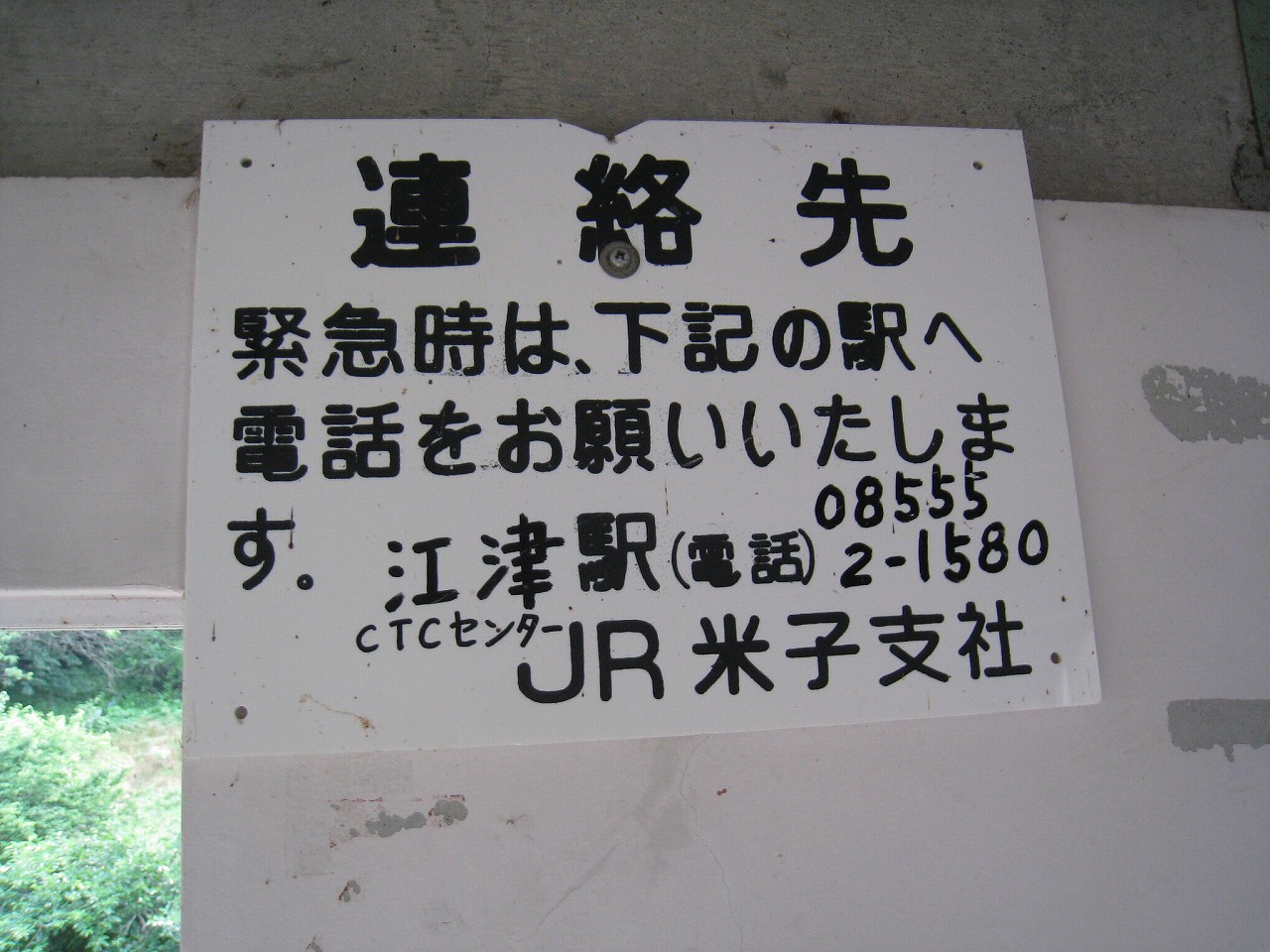

蝉はもうショワショワ鳴いていて、コンクリート造りの待合室もすでにじっと座っていられないくらいの気温になっていた。相変わらず塗料はバリバリにはがれていて、廃墟みたいだが、時刻表や掲示物、座布団などが現役でであることを物語ってくれていた。

あたりは何かあるかと言われれば、ほんとに何もない山あいの広谷で、向うの方に草生した立派な堤防が見えるくらい。けれどすぐ向うは山が迫っていて、まさかあれが江の川の堤防だとは思いもしなかった。付近にはなんだかよくよわからない社宅のようなものが一棟、建っている。伊賀和志駅の利用者が少なすぎるためにその活性化として三江線運転士の寮として建てた、そんな作り話を僕は思い描いた。

とかく人心地するものは何もなく、気になっていたのはその堤防に立っている現代の水車小屋のような水門管理塔だった。田舎あるあるの風物だが、なんかどうしても気になって、そこまでは歩いて見に行くことにした。

にしても、こんなところでPCマクラギに真っすぐな線形のレールを見ると、三江線だってうまくいけばあの智頭急行みたいになれてたのになって。本当に惜しい。

この辺はほんと惰行部で狭い

めちゃめずらしいホーム

ほとんど利用されてないんだろうか

付近には例の社宅や会館などよくわからない建物があるきりで、人の住んでいる感じも人の気配も、あたりにはなかった。ただただ、昇りばしめてだいぶ経つ太陽がこの谷にもようやく差し込んできて、ますます蝉は鳴きを加速させる、そんな時間帯だった。

しかし線路とすぐそばの山の間にも民家が幾棟かひっそりとたたずんでいたのには、ちょっと驚いた。こんなに田舎なのにそんなところを選んだのは、何か理由があるのだろうか。まぁ…涼しくていいかもしれない…

伊賀和志の本拠集落はというと、ここより口羽寄りに歩いた江の川のそばに固まっている。前後の駅は島根県でここだけが広島県だが、それは単に鉄道線が江の川の右岸に寄って、駅を生んだことによる。伊賀和志というのもなんか曰くありげな地名だけど、広島県三次市作木町の字名なのだった。つまりは県境はしばらくは江の川の真ん中にあるのだ。両者の交流はあるかというと、あるんじゃないかなと。宇治川の狭隘部も府県境が入り組むが、そういうところにお住まいの方は別にどちらにも行くというようなことだった。

自治会館?

進むと伊賀和志の集落があります

鉄骨組のホームやさびた柵の階段といった簡易な駅は、僕の頭をクサクサとさせたが、まぁかろうじて味があるといったように見ることにしようか、と。トイレはあるけど自販機はないので、こんな何もないところで長時間夏に待っていたら暑くて気が狂うこと確実である。まぁ幸い、次の列車までそんなに時間がないからいいけど…

しかし平地が貴重なこの地方にあっては、ほんとどこもきれいに稲の柵付けが行われていて、盛夏に向けて青々と逞しく伸びている。森のみどりと青田とで、なんか緑過ぎて目がおかしくなりそうだ(でも目にはいい…)。堤防を登り切って主要道に出ると、やはり車は一台も走っていない。ほんと途方に暮れるというのはこういうことかと思う。

江の川はやはりここではけっこう川幅が狭くなっていた。ポイントによって江の川の表情はコロコロと変わる。

例の水門小屋に行ってみたけど、やはり無人。にしても…どうしてこうも人がいそうな雰囲気を醸すものを作るのだろうか、と。カカシアートだってそうだ。何かそれは我々にDNAレベルで天敵の攻めるに備えなければならない意識が組み込まれている気がする。

しかしいくら人がいないからとて、この立派な水田はその季節には人が働いて、田植えをしたわけだ…五月には、ここも都会みたいになるのだろうか。稲の一つ一つにそのときあった人の姿の幻影は陽炎でくらめき、その音は激しい蝉の鳴き声で掻き消されていく。

何か写真に収めるようなものは特には見当たらなかった。駅も駅らしい一景というのもなかった。けれどこんなところでぽつねんと列車を待つだろうことは、それはそれで記憶として定着しそうだった。もちろんこの風変わりな駅名とともに ―

ホームに登って、暑っついので日陰で休む。待合室は、先述の通り座って待つという室温じゃない。たぶんペンキがベリベリめくれているのも、この過酷な環境の繰り返しからだろう。にしても ― 待合室があるのにそこで待てないってどういうことよって思う。はたして一年の内、このブロック積みの待合室はどれだけ利用できるのだろうか? 夜の駅も虫の培養室みたいになってるし、なんか駅というものは、やはり無人化がすすんでからというもの、およそ待つという実質的な機能を失ってしまっている。そう、住み込みでお世話する人がいたから、夏は打ち水したり、冬はストーブを焚いたりしてくれて、だから、そこで待てるのだった。

そういや、北海道の駅で「もぜんえきってへのは、さむしいもんだなぁ」と声をかけてくれた爺さんがいたっけ。ほんと、無人駅が好きだなんて、何事だよ、そう思わねばならぬのかもしれぬ。が、そうもいっておられぬ。もはや鉄道線そのものが風前の灯なのだから。われわれがどう生きていたか、何を考えていて、何を当然のように思っていたか、それらの追憶は、きっと役に立つときが来るだろう。思いを馳せたり、想像したり、推察するのはそんなに難しくはないけど、思い出すっていうのは意外に難しいものだ。いったい誰の何を思い出すのか考え、我がごとのように考えなければならないのだから。

けれど、やかましいほどの蝉の鳴き声と、田舎にある中途に近代的な真っすぐなホームとレールを目の当たりにすると、そんな想念もすぐに途切れる。もうさっさと列車来いよ。と。朝の誰かにとっては大事な、緊張する時間の連続から、俺はこんなところであたかも逃げているかのようだ。本当にこんなことでいいのか?

「いや、逃げてきたわけじゃないさ。君は予定を立て、計画を立て、その通りに遂行しているだけじゃないか。逃げてきたんじゃなく、追求しに来たのだ。」

「というか、そんなこと考えてるヒマないぞ。次のは江平で、そこから作木口駅まで早歩きで向かわないといけない。ていうか、飲み水あるか?」

カバンにあるのは、便所の洗面所で汲んできた水だけだ。あるだけマシだろう。