因原駅

(三江線・いんばら) 2011年7月

川平の灼熱の黒い木造駅舎から出発、そこに到着した列車はまるで巨大な廃墟に急に近代の生きた時間が侵入してくるかのようだった。もう使われてないとも、まだ使われているとも見えるその駅舎は、気動車の侵入でやっと現役であることが確定したようなものだった。というのも、今ではわりと保存状態の良い廃線の駅もあったからだった。川平、川戸、田津、石見川越、鹿賀と、これまで降りてきた駅を真夏の日差しもと冷房の効いた側から見送りつづける。手帳を見ると…もう最後だった。次が三江線の駅旅、最後の駅になる。それが因原駅だった。

ちょっと指定範囲広いけど

着いた頃にはもう日が色づきはじめていた。もう5時前だ。でも7月だから、19時ぐらいまでは明るいはず。なので、ちょっと不可思議に思えた。なんとなしぼんやり、地域によって日の色付きが早いとか、その地域の夕日性みたいなものを考えた。むろん、ほかの地域であってもこの時刻は、こんな感じのはずだ。まぁ ― それはいい。

最後の灼熱だと思って、背に銑鉄を浴びる。なぜか特別厳しい暑さに感じる。僕はできるだけ日の照り返しの色の白い部分を捉えんとした。夕刻になっていくのを認めたくなかった。そうしてわれわれもいつかは老いという泥沼に沈んでいくのであろうか、そう感得すると、僕は自分が汗をかくことに喜びを少しく覚えた。

その意味で全然趣味も旅も、仕事も同様に思えた。むろんどうせなら仕事の方かよいかもしれない。金にもなるし、仲間も横にいる。

何の因果か、こんな旅をしている。何の因果か、その名に負うように、因原駅にやってきた。

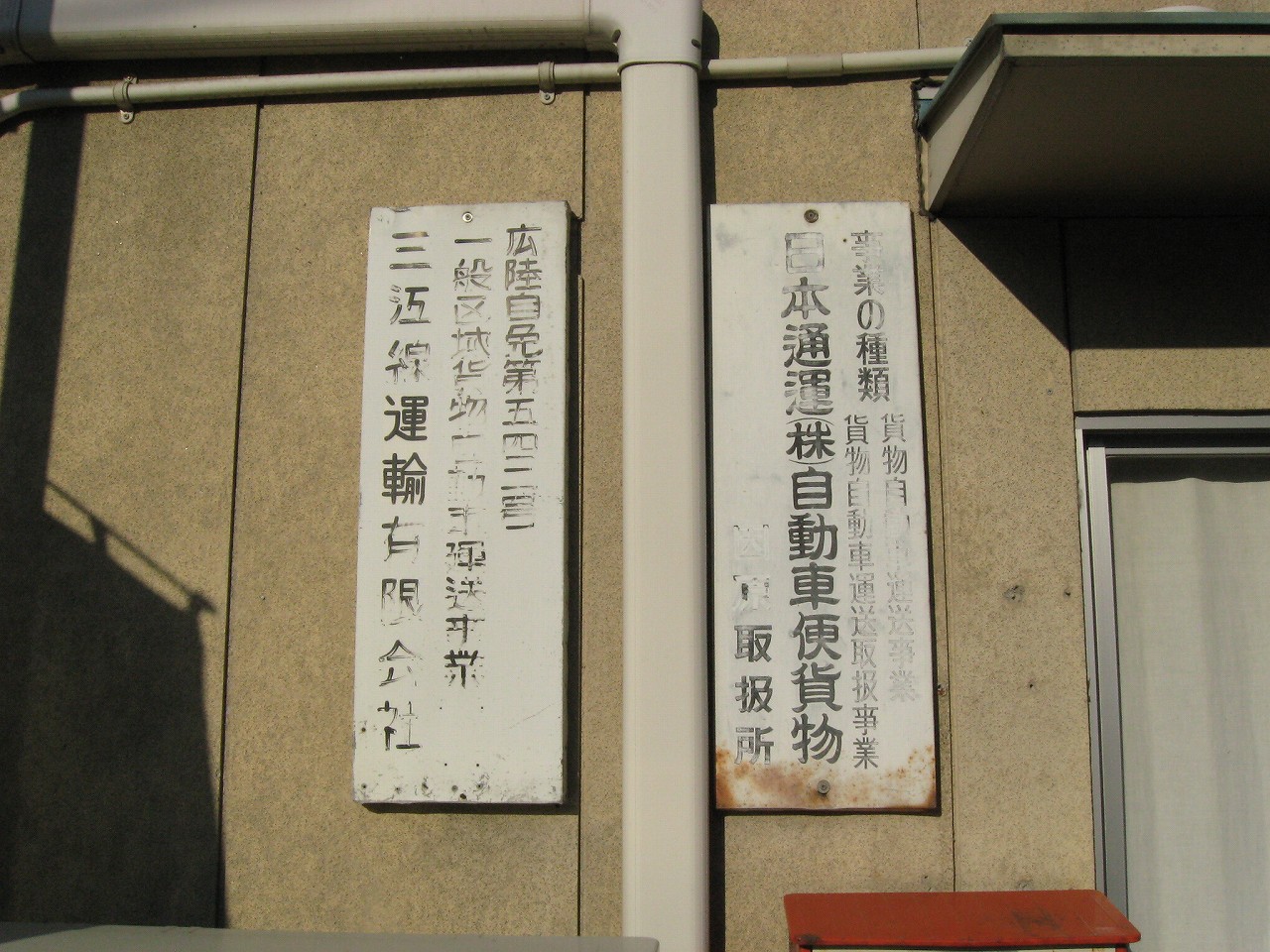

一つ挙げるなら、手前はなんか駅と運輸が一緒になったような構造物ですね

因原は伝統的な駅だったが、運輸的、工業的な関わり合いが今もなお続いているか、或いはそのもう名残なのか、何かそういうものが溢れていて、取り上げる点が豊富な駅だった。裏手の廃ホームも表情豊かだ。最後の駅となったが、時間的にも余裕があるし、これはちょうどよかった。

駅舎のホーム側は生活感に溢れていて、洗濯機や荷物など置いてある。もう無人駅のはずなんだけどな、と思うも、それほど気にはならず、現役当時はきっとこんな感じだったんだろうなぁ、と。敦賀駅だったか、ビール樽とかも置いてあったっけ。トワイライト関係かもしれなかったけど、宿直で飲まれていたのならおもしろかった。

そしてうろこ張りの駅舎までの短い階段を降りて近づいて、はじめて気づきはじめる。

「もしかして、会社になってる?…」

なんとなんし人の気配もするし、室外機の音も感じるし。

でも、駅で暮らすって最高だな、と。特にこんなタイプの古典的な木造駅舎に。不自由だが、それを上回る夢がある ― 近代的産物と自然との最後の巧みな融合の時代の産物とともに過ごすそのことには ―

駅舎の中に入ると驚いた。まるで当時その儘みたいな感じの佇まいではないか! 託送物用の巨大な測りもそのまま置かれていて、なんとなし北海道は広尾線の保存駅、忠類駅のことを惹起するほどだ。ウヒーこんなことになってとは…

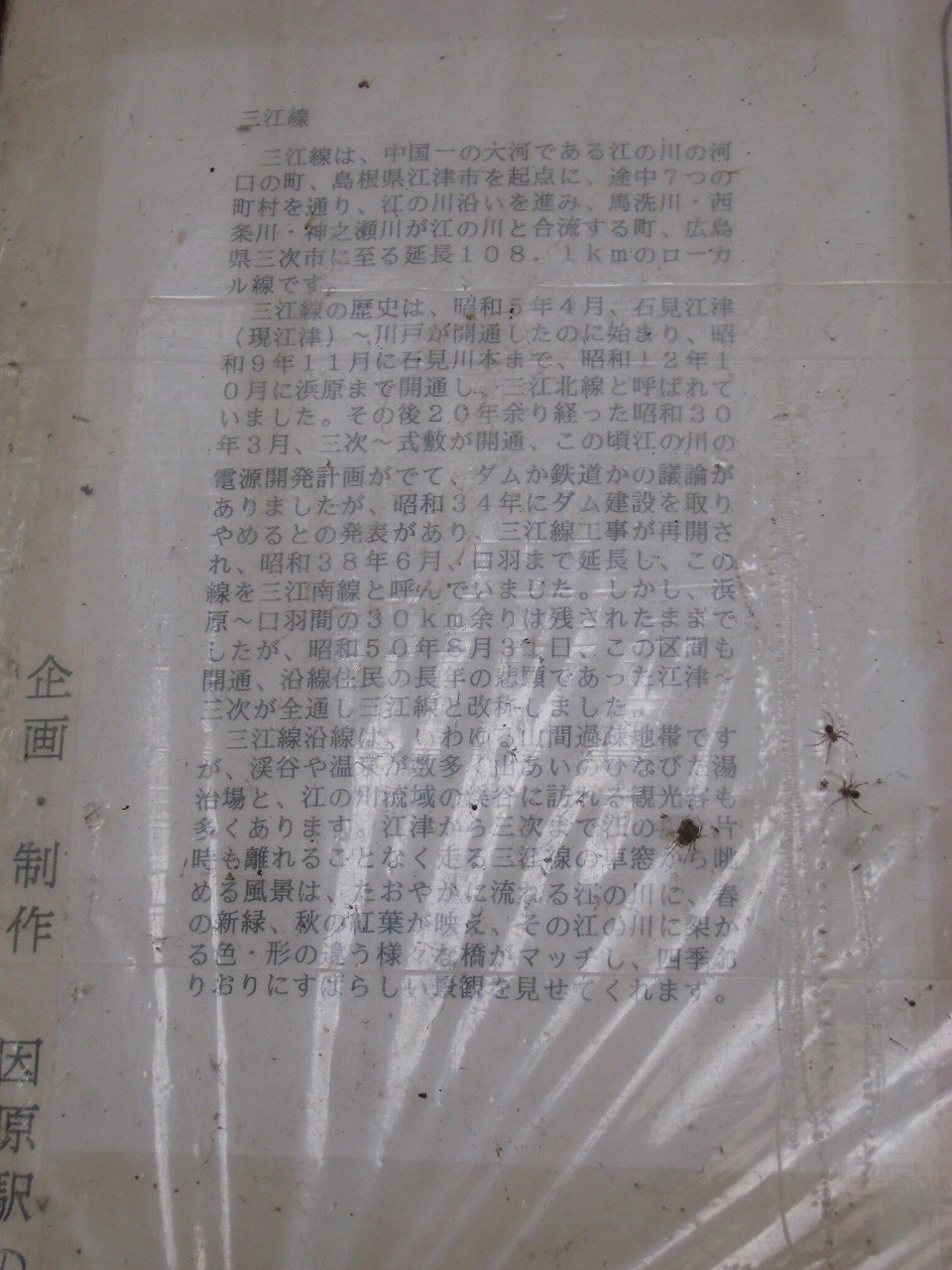

国鉄時代の三江線の紙焼き写真を模造紙に貼って、全駅を紹介している掲出物も、そんな保存駅の感じを醸していた。褪色の著しいのが惜しまれるが、それもまたセピア色の追憶化に寄与しているかもしれない。

劣化というのは、事実としての時間の語りだ。実際当時を知る人も、そんなふうに退いていっている、そのことが平面を通して、伝わってくる。これも近代技術に潜む、時間の無意識的な語りだろうか。

褪色さえなければ…とも思いますが…

郵便局?

駅から出て、駅舎をすぐ見返すと、とこにはきれいなうろこ張りの木造舎の間口で、因原駅、のクラシカルな表示に痺れる。クラシックとは、階級 ―

けれど、僕が会社になってると思ってたところは、実は郵便局だったらしく、ゆうパックの赤い幟がポスト共にわんさかと…

これはまたなんと国鉄と郵政の仲の良かったころのなんたる美、と賞美したけど、これは郵便局ではなくて、三江線運輸という運送会社の事務所なのだそうだ。

いずれにせよ―官的な鉄道と元からちょっと民的な郵政が融合して、クラシックを適度に冒し、庶民と官との絶妙な平衡があってうまくいっていたころのことを、想起した。

ふっと横を見ると、三江線運輸と書かれた巨大な倉庫・車庫が…そして、短い道の先のほん道には、日通が ―

国鉄、日通、郵政、三江線運輸という民、が、互いに関連し合って街が動いていたことを物語っていて、静謐の悦びの思い出が心の中に生起した。

と、思いきや、急にコンクリート敷きの駅前に赤車(アカシャ)がグイーンと入ってきて、駅のうろこ張りの壁に横付け。え、やっぱ郵便局なの?

僕は過去と現在を行き来する夢の中で混乱する。

しかし人々は思った。こんなにうまくいっているなら、世界の市場で勝負してもやっていける、と。また、官の堅苦しさや、利潤追求のなさにフラストレーションを抱え、また、利権や腐敗に反感を持たれ、やがてそれらは選挙を通して国民の同意の元、解体されていった。それらは過程としては必要なものだっただろう。しかしいつかは人々は気づくだろう、そう思いながら、僕はかつてのこうした遺産を、駅を中心にして回っていた。

しかもちょっといい赤車だし

因原駅その5.

因原駅その7.

駅前の町は小町という感じで、質素な商店などが置くに深い日陰を湛えて店を開けていたがどちらかというとやはりここは運輸という印象だった。石見川本は交通の拠点、因原は運輸の拠点、そんなことを想像する。

さて、ずっと気になっていた駅裏に回ろう。僕の記憶が正しければ…道の駅があり、そこで何か食えたはず。三江線の駅旅もここが最後になるし、何か食べて行こう。で、線路をまたいでハイホームの方に向かうと、コンビニポプラが見えて大いに迷う。「大都会やん…」 ポプラの店内ご飯盛りのカレー好きなんよな。まぁしかし、駅旅人にとってはほんとにここは助かる駅だ。無人駅ばっかり回ってたら本当に食べるところがなくて飢えてしまう。

廃ホームは木々かしげるに任されていたが、待合室などはみどりに侵された朽ちた廃墟としてそのまま残っていた。それはそれでなんか美的だった。地元の思いとして、残されていたのだろうか。さっきの川平駅もそうだ。で、巨木に近づくと、緑のトンネルの中、駅裏に下りていく階段があるではないか! ということは、一線スルー化後、裏からのアクセスの便宜が図られたんだね。もっと驚いたのは、駅裏駐車場が整備されていたこと。道の駅のものでも、ポプラのものでもなく。ということはパークアンドライド用? なんというか、結構高機能な駅だったんだなと。ほんと、もっと鉄道を生かせればいいのにと。

全く気付かなかった

1987-3とあります

中入る前に、もうちょっと周りを偵察します

運転の目覚ましでしょう

モスグリーンの屋根はよく見かける

浮き輪あるけど、川遊び? プールかな

とにかく暑く、背中に油まかれて遠火であぶられてるみたいだ。ここが三江線最後の旅の駅なんだといって、いったい誰がそのことを知るだろうか? 自分一人の区切りでしかない。といっても、周りを歩いている人は誰もいなかった。けれど建物の中に中に入ると冷房がキンキンで、背中が寒いほどだ。いろんな特産品や野菜も、もし車があったこういうのも買えるのかな、なんて思う。鉄道旅行者には、用事のないものだろう。

でもまだ旅は続くというのもあるので…

レストランが開いていたので、そこでラーメンを注文。とにかく塩分が欲しくて。おねいさんが気よく注文取って、作ってくれた。それにしても夕方までやってくれてるのは本当にありがたい。だいたいこういう食事処は3時で閉まる。

もう何日も食べていなかったに等しいので、ふつうに感動した。もう何でも注文したいぐらいだったが、そんな贅沢は、と、パンも買わずに外へ。

外はおぞましいほどの酷暑。くぅ~つらすぎるが、鉄道で来て、横にある道の駅で食事するっていう有益でおもしろい使い方もできたし、僕としては満足だった。燃料補給もしたし、あとはガシガシ自分という内燃機関を使って駅に戻るだけである。駅で降りてこういう使い方人もいるってことがわかってもらえればなぁ…

ここはバスターミナルにもなっていて、ちょっとプラットホームを意識した造りになっていた。広島駅新幹線口まで行くバスがあってびっくりだ。中国山地は意外と長距離バスが各地を結んでいたりする。まぁこういう00年代ログハウス風の建物はクラシカルな建物が好きな自分には物足りないけど、なんとなし公や官のオマージュの部分も見つかり、自家用車の利用と合わせてうまく融合したのかな、と。

ここで待つのはつらい

社名がかっこいい

あと八幡平団地とかすごい寒そう(青森のイメージ)

昼下がりも深まった太陽に焼け出されながら、駅へと再び向かった。空調もなにもないあそこだ。途中、商店の先にロッテアイスの冷蔵ケースが見えて、異様に懐かしくなった。100円玉握りしめてよく買いにいった。ロッテ・イタリアーノはもうないけど、さまざまな意匠は遅れてまだここにある。時代には幅がある。時代のその輻輳性が、人々によって織り成される時間の綾である。

国鉄、日通、三江線運輸、互いに関連してたんだなと

さて、と、荷物を下ろそうと駅舎の奥の方の椅子に進もうとしたら、ものすごく脚に何かが触った。ちぎれ飛んだ何本もの蜘蛛の巣が、赤光に瞬く。

「こりゃだいぶもう人来てないな」

まぁ駅舎はもうホームに向かうために通過するだけのところだろう。

それはともかく、もう無理なのか、と、ふと思う。自分はこんな駅ばかり行き来しているのか。でも、今も鉄道はちゃんと来てるんだけどな。

忘れ去られたものを生かすにしても、限界があるかもしれない。けれど何を言ったって、ここで三江線の駅旅は終わりだ。

最後の駅としては、なかなかによかった。