石見川本駅

(三江線・いわみかわもと) 2011年7月

潮から石見川本へ

温泉に入ってシーフードヌードルまで食べた僕は灼熱のホームで列車を待った。この駅は意外にもブロック積みま待合室がそんなに暑くなく、列車の時刻が迫るまでは椅子に脚を上げて伸ばしたりして休んでいた。さて次の予定はと見ると、次の駅は石見川本駅。ってことは、そう約1時間も冷房の利いた車内で憩えることになる。駅旅あるあるだけど、まとまった時間の乗車がお昼の予定にあるとほんとうれしくなるのだ。というのは日中はできるだけ駅に降りたいから、通常こういうことはない。だから予定にそうあるということは、ダイヤの都合上、どうしようもないということなのだ。

「どうしようもないなら、それは仕方ない。サボってるわけじゃないってことだ。」

潮からの乗車は愉快だったのは言うに及ばず。こんなにラクしていいのかと。涼しい車内からいくらでも三江線の車窓を遥拝する。しかも、きのうは竹まで足を進めているので、もう何度もこの車窓は堪能していることになる。

車内では添乗員がアンケートを取って回っていた。やがて僕のところにも来て、「どらちまで?」「失礼ですが、今回はどのような目的でご乗車に?」…

こういう光景に接すると、もういよいよ三江線もまずいのかな、と慮い、苦しい心持ちになる。

トンネルを経て沢谷へ。昨夜駅寝した駅だが、明るい夏の駅になっていて、イメチェンした女子に遭ったかのようだ。

浜原、粕淵ももう知り合いみたいな感じだ。三江線に乗っていると必ずお世話になる駅。浜原は今日の方が天気が良かった。

夕催いに降りた不思議な明塚、石見簗瀬では駅舎があったので、胸が搔きむしられる。今日の後半に降りる予定だ。

乙原を経て竹へ。確かに河川周辺に竹群落はよく見られる。

里山だけど

三江線に乗ったらぜひ直接見てみたいと思っていた地形に、川の崖を上がると地平で、そこに集落がある、というものがある。江の川中流域に見られるもので、侵食輪廻では幼年期的特質として紹介される。たいていは堤防があり、それより低いところに集落があったりするので、僕には珍しい。地形図で見るとおもしろいのだが、実際にこうしてぼんやり見てみると、全国にある山村地域のように見てしまう。きっと俯瞰すればそれがもっとよく感じ取れるのだろう。

石見川本駅

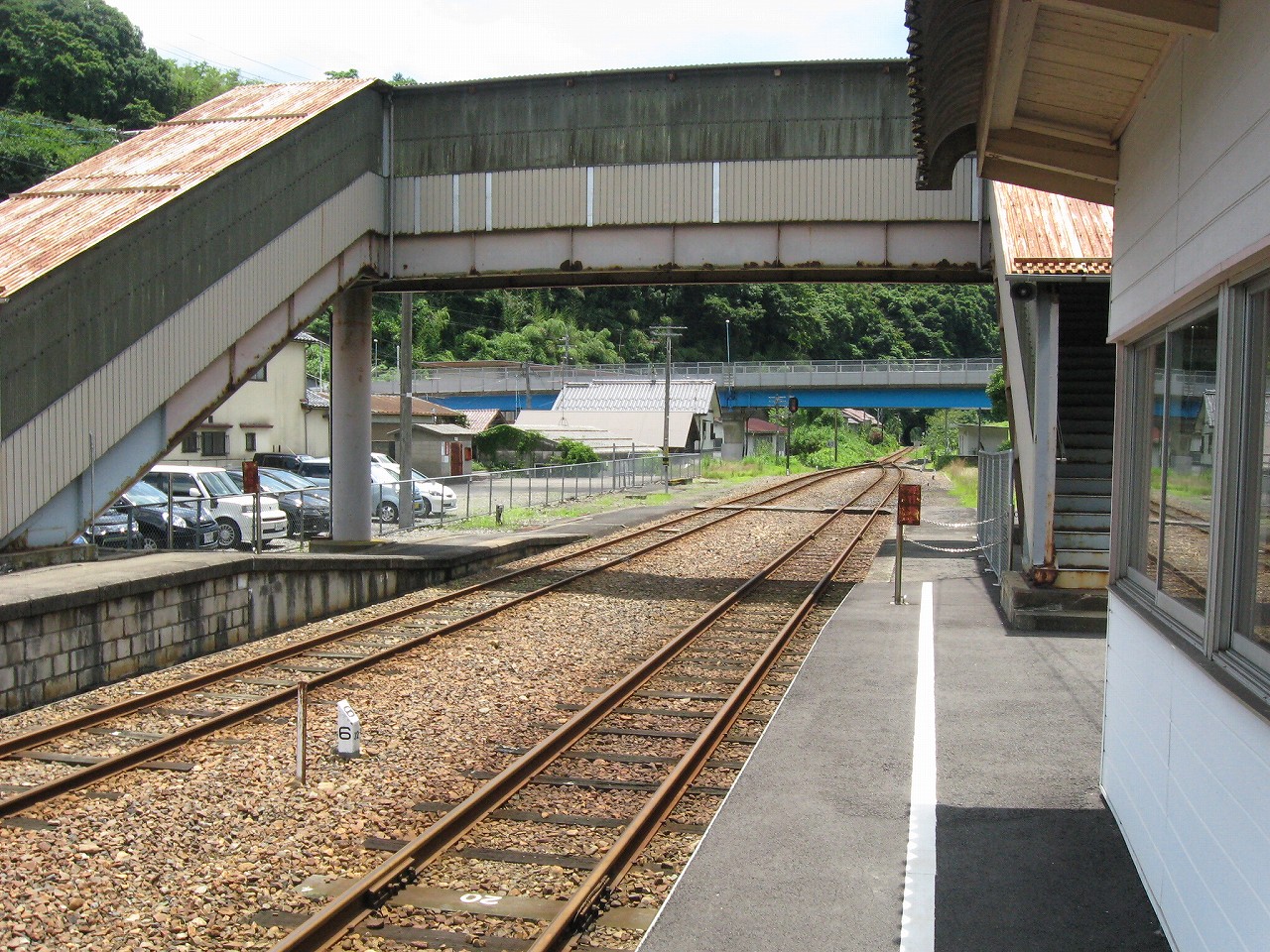

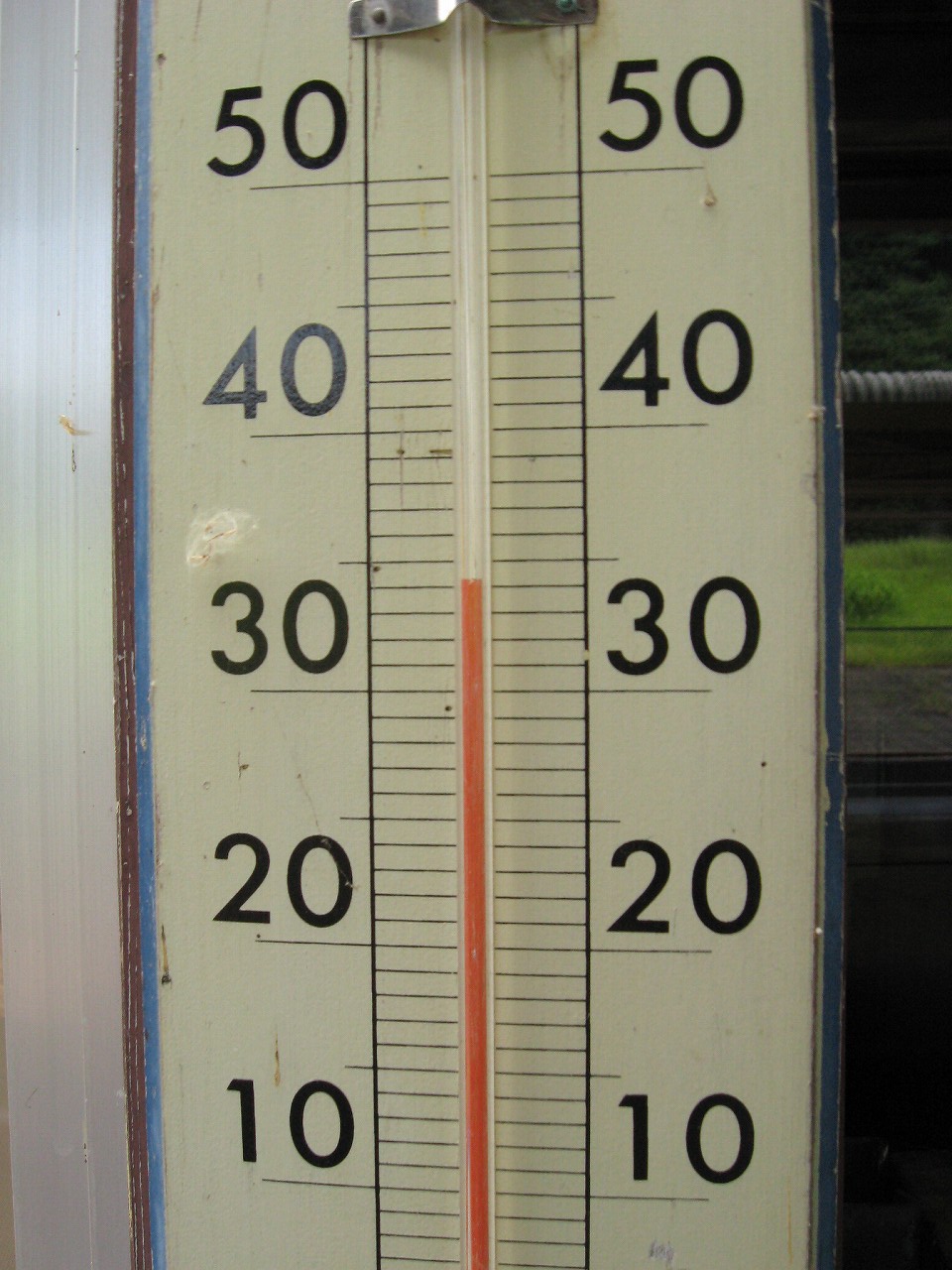

山と川に挟まれる鉄路を往き、竹、木路原と経て、石見川本へ。気動車は久々に転轍機を踏み渡るし、3,4階建てのビルも見えて僕はやおら緊張しはじめた。構内もいっぱしのもので、本線の駅としても遜色ない。しかし窓から見るに、無人状態?になっている。運転士の改札を経て外へ。降りたとたん、むわぁとしていて、湿度もすごく、胸がむかついてえぐられるようだ。すぐに上屋の下に避難する。

頭がくらくらする。

もう四泊してるもんなぁ、と。しかも潮で温泉入って、こうして車内で冷房も浴びたし。

なんというか、木路原まで歩かないといけないんだけど、もうやめたくなるくらい。持ち時間は、この駅と街を取材?と、そして木路原駅までの徒歩、木路原での駅探索、合わせて2時間しかない。木路原までは約2キロ。大した距離ではないが、真夏だし、いろいろと見て回ってしまうし、なかなかキツい予定となる。

視覚障害の方は手を引いてもらいましょう

それでもいつしか一人になって構内を眺めていると、なんかやる気も出てきた。ホームはきれいに舗装され直されているけど、白線一文字で古式ゆかしい美が現れている。裏手は堤防で、江の川だ。ということは、ここはさっき言ったような台地上になっていないようだ。堤防の前には側線があって、三江線の旗艦駅らしいところだった。駅前町も形成されている。

堤防の向こうは、もちろん江の川です

かなり目立ちます

地元では米杭岩と呼ばれています

乗ってきた列車は構内に停まったまま。エンジンを落として運転士は休憩に入っている。対向列車が来るまでは進まないダイヤなのかもしれない。苦しいくらい蒸し暑いお昼時、足音に気を配るべきか、配らなくてもよいかという雰囲気で、そんな中、交換駅の木造舎の白い窯業系サイディングを目に入れながらも、心の中でかつてのその姿を想像しながら、様々な無人駅を擁する三江線を引き締めるこの久々に駅らしい駅を愛でていた。

信号なんて久々に見た

駅名標や官舎を眺めてしばし想像していると、大きな街と駅に来たという感じがしてきたが、駅舎の向こうから感じられるのは静けさだけだった。そんなに緊張したり、構えなくていいのかと思う。駅舎も宿直室を二階に擁しているもので、ホームの上屋の下は係員が歩いてきそうな雰囲気だが、しんとしていて、ただ夏の空気だけが活発に分子運動していた。

けれど本線が近いのはなんとなし感じ取れる。あの山陰本線だ。それはあのクリームソーダバーの椅子のせいもある。水色と白のあの椅子は夏の山陰を表す意匠として傑作だろう。あの椅子を夏の山陰の空気の中で見るだけでも価値はある。浜原にも粕淵にもなかったそれが、初めてここで現れた。

列車のない時間帯は保線の軽車両などがつとに通行することもあるので注意しましょう

「コルラァ!!」

駅舎側のホームに移ると、やはり駅前町は静かなのを確信した。もうまもなく、迫りくる山のふもとで静かに横たわり気動車擁すこの駅を離れることになるだろう。それでも駅の端の不思議の砂利敷きが駐車場に転用されているのは大駅によくあることで、こういう感触は遠く三次以来だった。それくらい中山間地域の小さな駅をこれまでずっと視てきたのだった。

駅舎の様式も急に山陰様式になります

夏のしじま、大いなる日陰の、大駅の駅舎に入った。蒸し暑さはちっとも変わらず、駅も汗をかいているかのようだ。戸口は全部開け放され、無防備な様相を呈している。夏というのは、人をそんなふうにすことがあるものだ。横の広い待合室ルームにはソーダバーの椅子が並べられ、いくつかの自販機が唸って、客を待ちわびている。「とりあえず冷たいもん飲みたいやろ」。そんな支社のえらいさんの声も聞こえてきそうである。もはや我々には夏にはこのコンプレッサーの唸りがセットとして、記憶されているかもしれない。何か人のいる音のようにも思われうる。

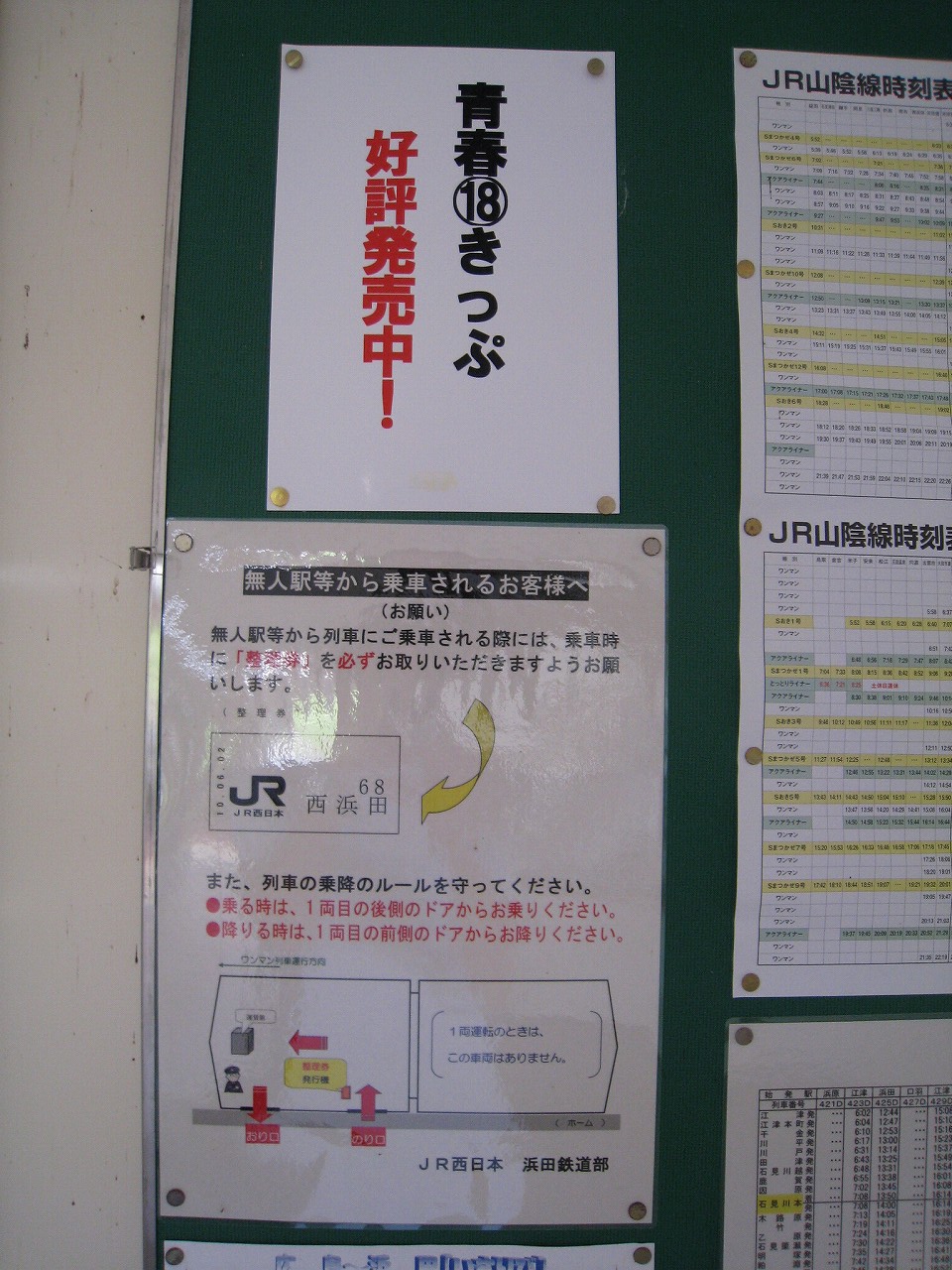

駅はやっぱり立派なものだった。本線の中堅駅以上の規模だろう。回廊も深く、各山村に向かうバスの時刻表もボードで掲出してあり、半ばバスと鉄道の駅だ。しかし人は自分一人しかいない。駅にもロータリーにも、誰もおらず、ただ夏の空気だけがこの川本の街を蒸し上げていて、下駄がカランコロンと辛うじて乾いた音を立てそうな、そういう駅前だった。

大駅の横にはこういう細道がよくありますね(魚津とか)

誰もいないのでロータリーを自由に横切り、駅を眺めてみると青色の石州瓦だった。部分が2階になっていて、どんなふうに上がるんだろうかと思う。こうした木造駅舎の中というのは、いまだ多くの人には知られない世界。鉄道遺産として、どのようにかつては業務が営まれていていたか、そうした展示と保存が急がれる。旅の思い出はJRで、の看板も、民営化頃のものを感じる。あのとき、さまざまなおもしろい列車が一気に誕生して、それはそれは百花繚乱だった。今はお金が回らなくなった。リーマンショックと大震災で、伸びた爪をしがみながら耐え忍ぶ人も少なくなさそうだった。

かつてはもっと人の動きもあったのだろうか?

石見川本駅その13.

コンサートホールやプール、ホテル、食事処などがあるという

またハコモノを…と思うが、この辺には文化的施設も少ないから…

至川本大橋

集配やってそうですね

昔の街道という趣きもある

八色石はここからだいぶ離れた山の中の集落です

"はいろいし"と読みます

木路原まで歩く

妙に区画整理された変則的な交差点はきれいだが、走る車はない。ちょっと不思議な光景だ。そこを経て川本の商店街に入る。銀行や写真屋があり、青看には浜田や江津の文字が躍る。もうそんなに来たのか、と。いろいろ見て回りたいが、予定は崩せない。ということで、商店街エリアだけは少し緩く歩いてもいいことにした。