石見都賀駅

(三江線・いわみつが) 2011年7月

沢谷の始発に乗り、石見松原を経て、石見都賀へ。車内はさやかに冷房が効いていて、客は誰もいなかった。車窓は昨日見た景色の逆回しだ。松原ではバスに乗るから、と、きのう車窓から凝視していたっけ。結論からいえば、バス乗り場などまだ判然としないところあるけど、どうにかなるだろう、と。たぶん窓から見えている、あの山あいを縫う川沿いの国道375号まで出れば、バスにまみえるのだろう。そしてきっとそこにはわかりやすいバス停なんてないのだ。

石見都賀に到着。ちょっと陰っぽくて暗かった石見松原に着いたときと違って、日の出を完全に迎えた。沢谷駅から二駅、早々に降りる。こんなふうに町と町を結ぶ乗り方が実際になされていたらいいのに、と。僕は、朝早くに起きて待ちきれずに本郷地区にある市民プールへやってきた、みたいなことを想像した。外はまだ涼しい空気が支配的だが、蝉がジージー鳴きはじめていて、夏の朝はまるで暴力的な光で溢れていて、これからの暑さに耐えうる者だけを歓迎する、と、この場を取り仕切る見えない悪の天使が申し述べているかのようだった。

僕は涼は取らない。自ら進んで曝露しに行く。呼吸が苦しくなるような熱気を求めている。そんなさなか、駅巡りができるとなったら、もはや最高なのだ。

北陸へは足繁くかよったものだ。よく覚えているのは西入善駅での暑さ。気持ち悪くて吐きそうになり、ホームの待合室と裏手の青々と眩しい水田の間でうずくまったものだ。

都賀本郷という駅名は、はなんとなし、線内でも重要な駅・地域であるように聞こえる。ここに来れば食糧、個人の宿屋などもあるといったような… 実際ここは行き違い設備があるし、一本の留置線、遠く端の方に詰所らしきも見える(使われてなさそうだが)。昨日だってここから人が一人乗って来たのを見た。列車の停車時もなんとなしホームが主要駅に見えたし、どんなところなのかなと思っていたのだった。

しかし降りてみて築堤のホームから見渡すがぎり、街らしきはなく、「えっ?」

「三次からこんなに走っても市街はないんだな…」(三次から約40km)

そうして中国山地の長大なロマン性に触れた気がした。

「まぁでも、歩いてみたら見つかるかもしれんしな」

僕はセミがショワショワ鳴きはじめた、山あいの広がりの地域の中を走る築堤を、まるで堤防の上を歩くかのようにして三次方へ、そして江津方へと運動した。こんな時間か、あるいはこの少し前ぐらいにラジオ体操は始まるのだろう。学校の長期休暇にわざわざいやがらせみたいに強制的なものをぶち込まれるというのを知った小1の夏、絶望の淵を前にして立っているかのような心持ちだった。「大人になったらこんなどころじゃ済まない」何度そんなことを言われたか…

今ではどこかでそんな体操をやっているのを聞きながら、朝っぱらから夏に駅巡りをしている。にしても…あの 音楽を聴くと自分も参加しないといないのかなと思ってしまうのだから、学童期の洗脳というのは余りに大きい。

僕は財を成すより、あのとき得られなかった自由な空気を追求する道を選んだ。別に毎日粗食で赤貧でもぜんぜん構わない。名状しがたいこの抽象的な贅沢! それはゴテゴテの付加価値満載のリッツ・カールトンのルームサービスよりも僕にははるかに価値があるものだった。

今こうして夏の光を浴びている、行ってみたいと思ったところに行けてはいる、結構な街なんじゃないの? と夢想した石見都賀駅に来れている! ― さぁ、もっと暑くなれ! 株価が経済を論い涼しいスタジオでハスに構えたことをのたまってる奴なんか衰弱するくらいまで、暑くなれ! 権力を禅譲せぬ老獪など、冷たいエアコンに打たれて、内臓を悪くしろ! て、僕は前腕でテーブルのすべてのものを薙ぎ払ったみたいな気持ちになっていた。

駅と駅をつなぐ有機的な旅の中で、夏のある朝に、石見都賀駅の築堤に立つ。近くにホテルも旅館もない。やろうと思っても、なかなかできない、そんなことをなぜだかいたく実感した。

ホームの端には中空にぽっかりとトンネルが口を開けていて、なんかそれだけで僕にとってはおもしろい。こういう駅は結構あるけど、下にもぐるというのはいつだって楽しいものだ。その入口の脇にはなかなかいい巻き取りホースが置いてあって、近くに蛇口もあった。なるほど、花壇の花々が生き生きとしているわけだ。にしても、いいホース置くとガーデニングはかどるよなと。灌漑用水だって、時代が下れば観光や風光だとかで実用以上の力を秘めている。クリークをめぐらし、人々は水を使い…余裕が出れば花も植える… 水の巡る水道管は、なかなか浪漫的だ。

ホームから地平へ行く前にもう一度駅前を子細に見下ろしたけど、石州瓦の家並みが蝟集するだけで、蝉の声とたまに走る軽トラのエンジン音だけの、静かな夏の朝だった。蝉の声は朝のゴミ出しの音や、外に出るために戸を引く音をカムフラージュし、こんなところでも人を気づかぬうちに開放的にする。

ワクワクしながら地平へ向かう斜坑を早足で下る。にしてもまたしても内部のコンクリード丈は最近造られたみたいに新しい。けれどもエル字に折れて出口に向かうにつれて床面にチリや荒れが見えて、じつはもう結構古いのかなと思えた。

さぁ、夏の光はすぐそこだ! もうセミの鳴き音が入り込んできている、と思ったら、すぐ近くに不思議な古ぼけた机があって、紙がぶら下がるように留められている。そこには達筆な草書体で何か長々と書きつけられていて。これはこの近くの土地に伝わる不思議な伝説を記したものかもしれないと思い、僕は何度も真剣に読もうとする。けれども、まった頭に入ってこない。だって、夏の光がもうすぐそこに…見たこともないような町が待っている…その机の上の木箱にはもう何もないが、昭和時代から繰り返し刷られてもう文字も判別できないくらいの栞があったのだろうと思うと、本当にそのぶら下がるように貼りつけられた文書が読めないことが惜しかった。

胸の高鳴り… まだ見ぬ駅と町を目指して…

もういい! 外へ出よう。光の差し込む通路を、光に向かって歩く。ああ、無人駅! 駅に降りてもきっぷを改められない、監視する人もいない、なんて開放的なんだろう! 駅がこんなに自由だったと思ったこともない。もちろん混雑も、ほかの人もおらず、自分以外誰もいない。この価値、この価値に気付かれる時代がもし来たら、そのときはもう終わりだ。ここには考える場がある。

この台の下には達筆な文字で何か手書きされいますが、何について書かれているでしょうか!

①この駅で起きた傷ましい事故についての説明

②この地に伝わるほとんど知られていない伝説のあらまし

③とある宗教についての仏教的教義

④この近くのとある歴史的スポットの解説

➄駅利用についてのお願い

駅出たら荒いコンクリの横にめっちゃ長い階段で、なんかすごく立派な駅に来た感じであるが、駅舎はない、というか、地下通路から出たにすぐよそんちがあって戸惑った。もしかしたら長い三江線の中でも主要地と定められ、それなりの規模の階段を用意したのかもしれない。けれど確かに駅舎はなく、振り返れば海辺のトーチカに出てきたようなコンクリート張りである。まるでなにかとりあえずコンクリートで納めとけばほかに手がかからないと思われていたかのようだ。

なんかやりかけ感がある

こっちは撮れるんだけどね

正直、外に出たら後悔した。早朝とはいえもう暑くなりはじめていて、太陽に鋭く射差されながらの町歩きになりそうだ。にしても困惑するくらい駅らしさはなく、駅だとはわからないくらい。確かに駅前広場はあるけど、なんとなし工務店の駐車場スペースのようにも見えたり…一般民家の存在感の方が大きいしなぁ… 強いていえば駅だとはわからないような駅舎のない昔の私鉄ローカル線の駅前だけど、それが立派な築堤になっていることからして、やっぱそこは国鉄だな、と。なので、ある種名状しがたいアンヴィバレントな状況で、それが不思議の要因のようだ。

ところで駅出たとき、なんか物音するな?と思ったけど人はいなかった。けれど駅を俯瞰していると、ふと地元の方が水やりをされているのに気づいた。な、なるほど…こうして細やかに手入れされているんだなと。しかしそれにしても…植物に水をやるなんて何年もやっていない。小学生のころは毎年朝顔に水をやるのが夏の日課だったのに…そして秋に種を収穫し、来年に備える。今思えば、小学生のころだけの、貴重な習慣だった。そしてもちろんひまわりも… 太い茎が頼もしかった。

しかし僕は別にそれらと別れを告げたわけではない。いまこうして夏旅ができるのも、そうしたもうほとんど記憶にものぼらない体験の積層せる結果のわけなのだから。

そんなことを、ある臙脂色の石州瓦の民家の前を通るときに思い出していた。その軒下あたりで、過去の僕は朝顔に水をやっているかもしれないのだ。

むろん僕は石州の人間ではない。けれども時空間を飛び越えて、そんなことも起りえるやもしれぬ。

夏の朝のかすかな涼風のように過去を引きずっているのを実感しつつ、メインの通りを探した。

すぐ先の十字路まで出てもう気づいた。ここは街ではないのだ、と。村の中心部という感じだろうか。新聞屋や酒屋、個人商店みたいな銀行があり、夏の朝、町は静まっていて蝉の声がやかましかった。蝉だけが、僕の躍動せる内なる魂と調和し、響き合った。家人たちは薄い布団から足を出してまだ眠っているのだろうか。朝8時半か9時ごろ起きて、冷たいほうじ茶をいただいて、仏具を叩くのだろうか。まだ日陰の多い街道を歩きながらそんなことを想像する。何かおもしろいものや楽しいことが家の中にあるのだろうか、とか。子供のころはブロックさえあれば無限に楽しかったが、それに類する家人たちの何かは、その家にあるのだろうか、とか。もしかしたらどこかで句会でも開いているのかもしれない。或いは法事やなにか仏教系の新興宗教があるかもしれない。

国道まで上がる。375号で、一年より10日ほど多い国道だ。まったく車の走らない、県道みたいな道だった。道を渡るとやっぱり江の川が見えた。江州では琵琶湖がそうであるように、ここでは江の川が基準だ。この国道でこの町のあるのを知らしているのは伽藍としたガソスタだけだ。国道は堤防にあるから、町は少しく下方にある。もし国道だけを車で走る旅をしていたら、たいそうつまらないことになっていただろう、かといって、旧街道を辿るのも時間がかかる。そう考えると駅旅はちょうどよいかもしれないと思えた。ちなみに、石見都賀の町は対岸とこちら側に分かれている。もう一つの中心地は、はすにずれて都賀大橋あたりになる。つまりは都賀は、なんだか高速道のSAみたいに、千鳥配置の平野になっているのだ。

駅に戻ってきた。そういやこの駅、駅舎みたいなのあった気がするんだけどな、と思ってふと近くの小屋を見たらなんとそれが駅の待合室だった! 危うく見落とすところだった。というか私設? かと見まごう感じだったが、例の街らしい横長な階段の上に立ってるし、中の回しつけられた椅子からして確かに国鉄の待合室で間違いないようだ。

危ないところだった

またこんなとこなかなか来れないから

まぁきれいにしてもいたずらされたりするからな

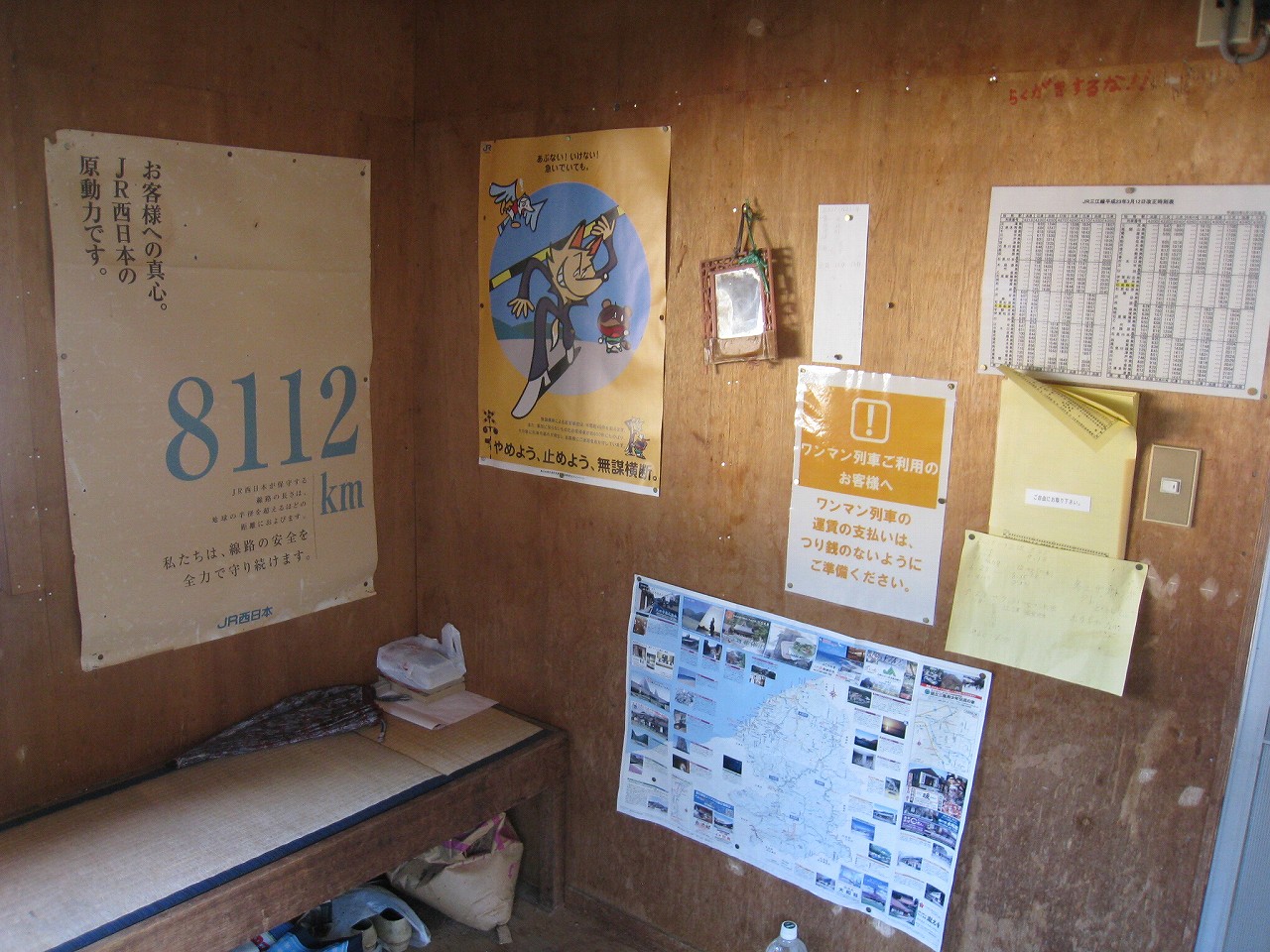

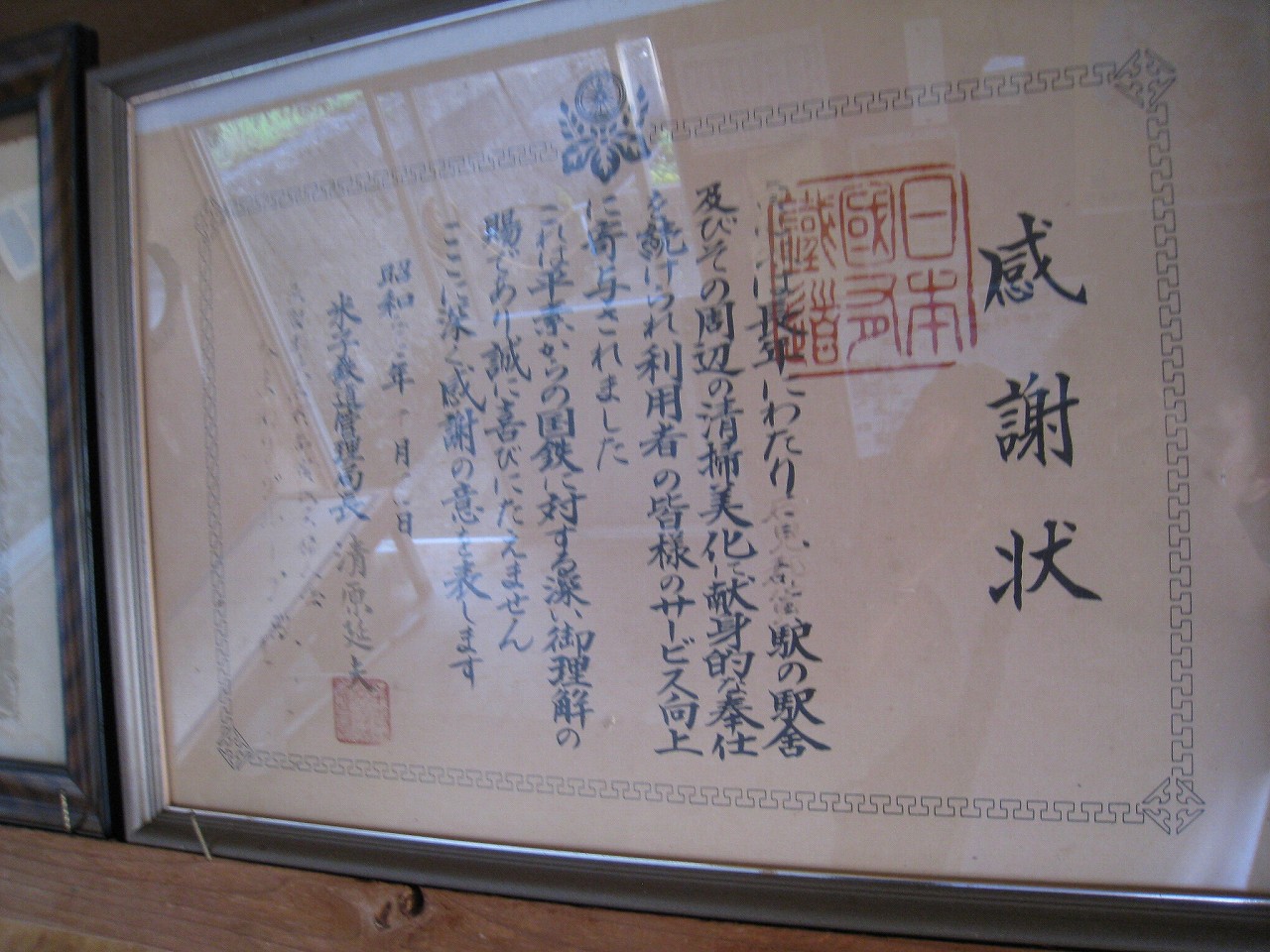

中は内装仕上げなしのベニヤ板張り。あの独特のベニヤ板の匂いがむんと立ち込めて鼻腔を突く。椅子の下にはじょうろなどが置いてあって水やりに地元の人が使っているのだろう。足踏み式健康器具もあって、ここで運動しているのだろうか? 国鉄が発行した感謝状が何枚か掲げられ、駅ができた当時から清掃や花をを植えて世話してくれた人がいたようだ。こんなところに突然駅ができたら、それは初めは夢のようだったに違いない。けれどもそれにしばしば乗って広島や江津に行く人は、元からそこに移り住むだけの人生プランを組みうる人であった、そんな感じだったかもしれないのを想う。

そういえばさっきも水やりしてる人いたな

なんとなし海辺感

三次方

右手江の川があるはず

ホームに上がって列車を待つ。もう日は高々と上がって、周りはまばゆく明るい。自分の気分や血圧も安定してきた気がする。光というのは、そういう効果があるやもしれぬ。

主要駅として見越されていたのでしょうか

何となし駅のテイストもそんな感じです

これから進む方向

まだまだ先だ

列車は定刻通り進んできた。朝早く三次を出たのだろう。ほんと、朝一でこんな三江線の途中駅から乗るなんて、なんて贅沢なんだと。すでに乗っているマニアの目は判別眼に優れている。僕を一瞥するや地の人でないと判じ、そしてどこかの駅で寝たなと、彼は0.5秒で結論付けた。

でもよいではないか。そういう乗り方があったって。きっと乗り方なんていうのは、ちょうど家庭というものがそれぞれ極めて特殊であるように、こんなふうに例外的なものが普通でありえ、そしてそういうものの集積なのだ。

乗車すると添乗がいて、紙に1と書きつけた。この度の途中、何度か遭遇した、乗降者チェックだ。やはり地元の者でもなく、定期的な利用でもないことを僕は愧じた。

クイズの答え➂ 解説:こういうのはたいてい地元の宗教がらみです、中国地方ではたまに見ます。