梶屋敷駅

(北陸本線・かじやしき) 2007年9月

外は烈日だったから車内の冷房に芯からほっとして憩っていていたのだが、まもなく梶屋敷に着いてしまう。窓は繁茂せる緑ばかりを映し、どきつい陽射しがその緑をまぶしいほど反射させていた。たったひと駅だというのにさっき降りた糸魚川の街らしい感じも、また海そのものももうなかった。これから のらりくらり直江津まで時間をかけて行くその第一歩だといいたげの のんびりした口調で かじやしき、の放送を聞くと、窓に駅名標といかにもむさくるしい緑の風景が迫った。

列車が完全停止する直前、がくんと軽く揺れる。窓が止まってしまった。

「降りるよな…。どうする。降りるだろう? 降りよう。」

乱暴にドアが引きちぎられる。吐き気催すような熱風が忍び込む。目を細め、掌を額にかざして低いホームにだんと降りた。あたり一面狂乱の暑気だ。ちょっと向こうに駅舎の伸ばした庇があった。止まった列車に沿うようにしてそこへ数人でため息つきながら飄々と歩く。窓から誰かが見ていてくれているだろう。どんな想像を膨らませているかな。駅舎に入ってすぐホイッスルが響き、列車は去った。そのころ降りたほかの人たちは駅の呪縛から解き放たれより広い海のごとき駅前にそれぞれの目的を舵に取って歩んだ。

改札口前。

改札口前。

上りのりばへの案内はこの駅独自のもの。

上りのりばへの案内はこの駅独自のもの。

厳しい陽射しの駅構内は、山裾が降りてきていて、蝉の残党が鳴き喚いている。すっかり無人駅だった。しかし駅舎の付いたホームのほかに、二線擁したホームがあり、跨線橋もあり、かなり設備はよかったから、それだけに生の謳歌のさなか、駅の活躍が飛びす去ったものというのは、それ自体が思い出であり、そういった自分の関与しえない思い出の舞台に、さらに新たな自分の思い出がいま醸成されつつあった。それは、場面そのものをわからないながらも懐かしみつつ、かつ亡びた後、夏にここに来たそのことがすでに懐かしいような、懐かしさの二重構造だった。

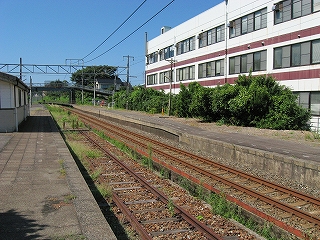

能生・直江津方面。

能生・直江津方面。

こんなふうにホームがずれて配されている。

糸魚川方。

こんなふうにホームがずれて配されている。

糸魚川方。

軒下の風景。

軒下の風景。

階段一段目の角がわざわざ丸められているのが丁寧。

上りにくく、欠けやすいからだろう。

階段一段目の角がわざわざ丸められているのが丁寧。

上りにくく、欠けやすいからだろう。

階段の下付近は花壇にされていた。

階段の下付近は花壇にされていた。

無人駅ながら花が多くぱあっと明るかった。

無人駅ながら花が多くぱあっと明るかった。

いろいろに駅舎の付いた方のホームを歩いた。この暑いのに植えられた花々がしゃんとしているのは駅に人の手が入っているのが異様な形で表れていると取れるほどだった。山裾は伐採され、おもしろそうな地形の畑になっている。作付けがあり、やはりあんな入りにくそうなところにも人の手が入っていた。駅は確かに廃れたところはあるが、今となっては多少贅沢な各設備を余裕を持って使い、生き血が通っている。現代の使われ方にぴったり合致していないのに、それでゆとりや変遷を感じられて、また管理がなおも怠れていないというのは、こういう形でこそ廃れかけたものは生かされていてほしいと思えるものだった。生活様式が変わってしまうと、知性で蘇らせた過去、それへの共感は普遍的な人間性について以外はどこまでなされてよいものか怪しいものなのだった。

ホームを歩いていたが、よくよく眼を凝らすと とんでもなく長い。よし、歩ききろう、と思ってはみたものの、あんまりにも暑いのでまた早く海に出たいので、さすがにこんな長いならもういい、とすぐ放棄した。

梶屋敷駅らしい感じの風景。

梶屋敷駅らしい感じの風景。

とんでもなく長いホーム。

とんでもなく長いホーム。

雪国や新潟らしい感じがしないではなかった。

片流れ屋根の待合、奥の頸城山塊…。

中線は廃されている。

雪国や新潟らしい感じがしないではなかった。

片流れ屋根の待合、奥の頸城山塊…。

中線は廃されている。

けっこうな規模だった。

けっこうな規模だった。

蝉がやかましい。ホームにいるだけで見える駅前の集落のすぐ向こうに、日本海の横たわっているのは厭というほどわかりきっている。跨線橋に入って、向こうのホームに行ってみよう。

跨線橋の階段に入った瞬間、蝉の声は小さくなり、無音に近づいた。籠った熱気で、しだいに息が詰まりそうになってくる。上がりきると 胸がむかつくほどの空気の籠りよう、そして無気味なほど静かだった。沈痛なほどの苦しさ。音もなく蜘蛛がぶらんと揺れ、窓に近づくと羽虫が暴れていた。「いったいどこの廃墟に突入したんだ。」「いや、何ここはまだ現役だよ。」 その事実を恃みに向こうのホームに降り着いた。

跨線橋の階段の途中の窓から見た風景。

配線が規則的ではない。

跨線橋の階段の途中の窓から見た風景。

配線が規則的ではない。

跨線橋から駅前を俯瞰して。海が見えている!

跨線橋から駅前を俯瞰して。海が見えている!

上り方。

上り方。

下り方、配線の様子。

下り方、配線の様子。

上りホームにて。

上りホームにて。

甦る夏。山裾がいっそう近く、妙に寂しいホームだった。待合所がやたら大きく、こんなことにびっくりする。清掃もよくされている。設備がいいと言えるひとつであった。梶屋敷、か。お屋敷はちゃんとしてあるのだが、ほかはどこか廃屋敷で、緑は伸びるに任され、古い石のホームが寂しいのだった。はやく海の方に行きたい。まだ山手は私には早い。

ホームも幅が広かった。

ホームも幅が広かった。

中線はこんなところでエンドレールになっている。

中線はこんなところでエンドレールになっている。

待合室。

待合室。

見事な造り。

見事な造り。

駅舎内にて。

駅舎内にて。

広さはこの区間のほかのどの無人駅よりも広い。

広さはこの区間のほかのどの無人駅よりも広い。

雛集むる庇護者のように日陰を作ってくれている、緑の色忍び込む駅舎の中はひろくそして清潔だった。しかし暑いことには変わりない。じっと動かないでいることがまったくもって耐えられない。あれっ、と気付いた。清潔だけでなく、内装は木目を使いながらも新しい目のようなのだった。出札口も大きな窓ガラスが入ったきれいなもので、急な無人化でもあったのか、また臨時にでも営業することがあるのかと思えるものだった。この区間の無人駅の中では少しばかり格が違うようだ。

駅舎を出ての軒下は、自動二輪が駅舎に吸いつくように並んでいて、あまり見かけない光景だった。だいたいは放置のものを含めて自転車が並んでいるから。やはり雨に濡らしたくないのだろう。しかし出入口のまん前に駐めてあり、かなり出づらかった。バイクだからと布団からなかなか出ず、家もゆっくり出たはいいが、時間が迫っちゃって、戸の前に乗りつけそのまま列車へ…。

きれいに改装されている。跨線橋の壁が二箇所壊された、というお触れが出ていた。

きれいに改装されている。跨線橋の壁が二箇所壊された、というお触れが出ていた。

あのポストは受取用ではなく、公式の投函用。

あのポストは受取用ではなく、公式の投函用。

駅前。

駅前。

直視できないまぶしさの駅前広場から駅舎の中に、19くらいの少女と80くらいの婆さんが入ってきた。少女は極端に短いジーンズの半ズボンに、いかつい黒のベルトをし、赤を入れたロゴの白の短いティーシャツといういで立ちで、髪は栗色に染めてたなびかせていた。目元を黒を使ってはっきりさせ、全体的に激しく若やいでいた。婆さんはくすんだ古代文様の服を着ていて、背が曲がっており、これほどの対照はあるのかと思った。少女は入るなり、

「あ…。無人駅なんだ。」

すると婆さんは、

「ほええ。あ。これで、切符買うんだよ。」

と言うが、二人は乗りそうで乗らない感じだった。

「へえん。」

「ここにお金入れて、ほら…。ようできとるわ。みわちゃんは、買ったことある?」

「ない。ないね。 ふうん…こんななんだ。」

二人はあたりを眺めまわした後、沈黙して掲示物などを眺めた。

突然、少女は、はっきりした清澄な声で、

「暑いね。」

その声が駅舎の熱気の中につーんと響いた。

婆さんはその少女の姿を見ながら、

「そうだねぇ。」

婆さんはあの娘の姿をどう思って見ているのだろうかということばかり考えた。今の若い子はこれぐらいで当たり前、ぐらいならいいが、羨望や、老いの見せつけなどがあるのではないか、そう思えるほど、老婆に対して刺激的な装いを、少女はしていた。しかし、婆さんは彼女を恃みにしているぐらいで、一方彼女も、老婆を連れていることその話しぶりや、その話しぶりからは、純な感じがはっきりしてきていた。

しかしこの暑さと閃光は、あの若い肉体を一瞬にして滅ぼすかもしれないようで、彼女はどこか危うげな存在だった。夏だけ、今だけを生きている。しかし滅んでしまうことを自認している節を、私は見受けた。それならそれでいい、それはわかっているよという、声が聞こえそうだった。老婆の前でもあのような格好が自然にできることが、とても素直にさまざまなものを受け入れているように思えた。

市振駅同様、駅名表示が軒下にあって外から見えにくいというパターン。

市振駅同様、駅名表示が軒下にあって外から見えにくいというパターン。

駅前の様子。

駅前の様子。

駅前直江津方。貨物くさい。右手に車庫があった。

駅前直江津方。貨物くさい。右手に車庫があった。

駅はまずまず立派でもトイレがこういうの、というのが昔の駅のならわし。

駅はまずまず立派でもトイレがこういうの、というのが昔の駅のならわし。

駅横に会社があり、ときおり人が出入りしていた。

お昼ごろだったのでご飯かと思ったが、だとするとどこで食べるのだろうなんて考える。

駅横に会社があり、ときおり人が出入りしていた。

お昼ごろだったのでご飯かと思ったが、だとするとどこで食べるのだろうなんて考える。

梶屋敷駅。

梶屋敷駅。

駅舎。左端に新たにシャッターを作りつけ建物が利用されているようだ。

全体に雰囲気を壊さないような外壁の改装がなされていた。

駅舎。左端に新たにシャッターを作りつけ建物が利用されているようだ。

全体に雰囲気を壊さないような外壁の改装がなされていた。

一集落あるちょっとした駅前広場は出歩く気も起らないほどのかんかん照り。遠くに頸城山塊の複数の尾根が海岸に対して垂直に伸びているが、こういう風景が糸魚川から直江津までのよく見かける風景なのだろう。というのも、こうした尾根に挟まれたところが即ち平地で、駅というのはそこにあるようだ。あたりはどことなく貨物風だった。それだけで片付けた。

とにかく海に突き当たるまで歩こう。ここからの駅は何があっても、駅から出歩くと、ほどなくして海岸にぶつかるのだ。

駅前から出る道路。ここから見る限り3階建てばかり。

駅前から出る道路。ここから見る限り3階建てばかり。

梶屋敷の集落。

梶屋敷の集落。

国道8号に出て。梶屋敷駅前入口の信号。

国道8号に出て。梶屋敷駅前入口の信号。

遠くにコメリ(ホームセンター)を捕捉。

遠くにコメリ(ホームセンター)を捕捉。

梶屋敷の集落や旧道を横切って、国道に出たが、ぜんぱん心なしか壁や屋根瓦のがっちりした戸建が多いように見受けられた。壁は厚そうで、瓦は色が濃く強い照りがあった。国道はさすがトラックやダンプも多く、ボタンを押さないと渡れない。梶屋敷駅前の信号を、赤にする。いま梶屋敷に居るんだなと思う。

車停まり気の引ける信号をいそいそ退いて海辺へ歩くと、コンクリート舗装の細道でもう堤防が見えていた。ついに来たか。

海への道。

海への道。

ミラーが国土の端といいだけ。

ミラーが国土の端といいだけ。

歩けば歩くほど蒼絶の海が案ぜられた。早く眼に溢れさせたい! 我慢できず早歩きした。自分と国土の端との対峙、見えていく、見えていく、見えた! でもその瞬間、ああ、と顔から力が抜けて、暑さにうたれた。たしかにそこには眼の冴えるような澄みきった青のあまりに美しい海。けれども漁港のはずれふうで、角まろき消波ブロックがあり、広いスロープを下った先がガレの静かな汀だった。明らかにここの普段の海で、白砂青松よりこんなのが見たかった、しかしいざ見てみると飾らぬありのままで、海辺を知らない私のような者の勝手な普段らしい海辺へのあこがれや想像力に、からっぽという鉄槌が下った。現実感というのは、生水のような、そっくりそのままで、いざ居合わせると空虚なことのようだった。

漁港。

漁港。

海辺には簡単には出られないようになっていた。

海辺には簡単には出られないようになっていた。

それにしても旅行中 一日にのうちに海を見るのは、1,2回で十分そうだ。夏は光の加減で写真は見てくれきれいで、イメージとしても爽快なのに、実際はうなじに脂汗塗ってじりじり焦がされながらよたよた歩き眩しさで眉根厳しく寄せて見る海で、もう眼にも海色が新鮮でくなくなってきた。そうなってきた状態で、暮らしゆえに必要とされているいつものこんな海を見ている今、海も何もないように思えた。それが自分の「見たかった」もの、なりたかった状態なのだろう。ここの人にとって海は、あって当たり前で目に入らぬ空気のようなものなのかもしれない。自分もそうなることで、北陸への想いを終わらせることができそうだった。

集落の道を横に過ぎて。

集落の道を横に過ぎて。

駅前へと戻ってきた。道路は信号から少し外れたところから渡った。以前どこかで押して歩行者信号が青になっているのに、無視して車が進行してきたことが二回もあり、爾来押釦が憂鬱になっている。

もう体が干からびて乾燥状態のまま焼け尽くされそうだ。汗がやや少ない。駅前の自動販売機で何か買おうか迷ったが、こんなふうにひと駅降りるたんびに買っていてはいくらあってもたらんぞと脅して、いったんはやめた。しかしもうどうしようもなく我慢できなくて、購入。ペットボトルの乱雑な落下。ため息。飲むと、「やっぱり水分補給にあたっては惜しんだらだらだめだ…」。

駅舎の中で待っていたが、涼やかで憩えたなどというものではなく、気が違いそうになるような気温だ。いったいこの暑さはどうしたらいいのだろう! 本当にしんどい。同じ列車に乗るのか、50くらいの女性が入ってきて、涼しそうな顔して「こんにちわ」と見知らぬ私に、和やかに挨拶した。私もさも初めからするつもりだったかのように、同じように返し、厚かましくも連なった座席の真ん中に置いた荷物を端に寄せた。「暑いですね。」とその人は言うけど、ハンカチでうなじをぬぐうその表情は、和んでいた。さて、話の流れを作ってみようかなと思ったが、改めてここについて何も知らないことが痛感されて、発想貧弱にも暑いしか言えそうにない自分が愚鈍に見てとれて放棄した。暑いけどそこから何か…と始めたいものだが、生の実感は、それだけで最高潮だった。

今、真夏の梶屋敷に居るんだな。夏に来たいって、言ってたじゃない。海が近いし、それに糸魚川直江津間は、いちばんいい区間だからって。今それを実現して、そのまっさなかに居るんだ。

明るい木目の出札口、閉められし窓の向こうに緩やかにカーテン下がり、線路の向こうの山肌の緑が熱気とともにの差し込み、さっき見た海を想うゆえ、まさしく海山のせめぎ合いにあることを示す、一つの逆旅たる建物。しだいに涼しい気持ちになった。暑いときに実際に来たのなら、涼しい瞬間を今、見つけられるはずだと思い、探し出したのだろう。

その後、爺さんなど数人が入って来て、地の人ばかりになった。いつの間にか涼しい気持ちは消え、背中がまた燃えるように熱くなった。やはりどうしようもないようだ。

地の人と一緒に列車を待つのは、寂しくない。無意味に一人で下車旅しているのではないと思えた。あのあっけらかんとした入線メロディーも、みんなで聞いているのが、安心だった。

列車に乗り込み、お互い よく効いた冷房に歓びそして疲れあった。

次のページ : 能生駅