川戸駅

(三江線・かわど) 2011年7月

朝五時、起床。やたら湿度高いなと思ったら、すごい川霧だった。まだ電気もつかない駅舎の中は薄暗くて、白い天井の埃が今にも落ちてきそうだ。とりあえず、この一晩世話になった駅舎はもとい、今日は四晩も過ごした三江線を脱出することになる、そんなことを感慨深げにホームに立って、ため息をつく。そんなふうな思いでこの川戸駅を見ると、「ずいぶんと街の方に下ってきたな。」。今後はこんな感じの街がポンポン現れるのだろうか? そこまでではないと思うけど、いずれにせよ、もうおれの旅は実質今日で終わりってこった、そんなふうに、なんかわっぱ掛けられる手を差し出す、年貢の納めどきみたいな台詞を言いそうな罪人を気取った。いや、じっさいは、うつむいて、僕は意気消沈していた。

石見川本までは乗客は多いです

低いプラットホームは美しいばかりにクラシカルで、もう線路のない向うのホームでは植木の松が猛っていた。川霧に包まれつつ、白塗りの上屋の柱が、その先が屋根を支えるめたに箒みたいになっているのが、人がわらわらと立って歓迎しているように捉えてみたりした。顔に霧がまとわりついて仕方ない。

駅名標を見て、川戸、だなんて、なんと三江線沿いの駅名として似つかわしいのだろう、と。川とともに暮らし、ときにはその暴力を受け… そう、なんかここにいるだけで、大河ある、を感じられるのだ。というか、この偉大な川霧と湿っぽさのせいで、駅の裏のあの緑覆われる土手の向うが江の川なのだろうと思っていたが、江の川は実はもっと全然別なところなのだった…

右手駅舎側に江の川があるので…

ときどきわからなくなる

ホームの端は自由な感じだった。別に外との柵もないし、廃止されたホームへも線路をまたけば歩いて行けた。三江線では線路の左右は地続きのように考えられていて、家や畑があるからだろう。本線だとこうはいくまい。ローカル線というのは本来はそういうものであった。

線路を渡り、霧をかき分け、駅の裏へとつづくおもしろげな小径に入る。するとどうだろう、そこは桃源郷のようになっているではないか。大小さまざまなサイズで畑が拵えら、小高木や小屋や…あたかも不思議の国アリスの世界のようである。「これが江の川の文化か…」とそこを包む霧から江の川の偉大さを感得する。

松が猛ってます

やっぱホームには松が合うよな

廃止されたホ―ムをしばし逍遥した。それにしても跨線橋の基礎だけ残ったのを見るに、交換設備を撤去するのはどんな気持ちだっただろうかと。今までこういう駅にはたくさん降りてきたけど、ここではなぜか哀惜の念が去来しては止まなかった。三江線も健闘していた時期があったのだ。あのいまにも湿気で柱をやられそうな青い石州瓦の駅舎にも人々か多く待ちわびたこともあったのだろう。こんなことを感じたのは、この線内ではこの駅だけだった。

農村に人口在りし日これまた訪れんや。大局観をもってすれば、それはそうだろう、と。人々ノ人ト比較スルコトナキトキ真ニ訪レンバ、地ヨリ史睥睨スルニ依リテ己ガ知働カシムルコト可ナルベキ故ナリ。

溢れだした沈丁花や松の植栽をよけ、ホームのふちぎりぎりを歩くのは、駅寝した朝(あした)としては悪くなかった。それはどこか古いホテルに泊まって霧靄の中早朝の散歩をしているかのようだった。うまく眠れなかったことにアンニュイになって、朝食までの間の無聊を埋めるかのような… 僕が女なら白いワンピースかネグリジェをまとって、麦藁帽を被るだろう。手でつばを押さえながら、完全なる自分の身体を、内なる眼で観想する。静かに横溢する充足感。いや、いや、こんなのはいかにも男の創作だ…じゃあ今の僕といえば…運動靴はいて、なんだここは?、とかいいながら、松をよけて見知らぬ街の駅に突然やって来た小学生みたいな探検家だった。

朝もやはとある街の見知らぬ駅を神秘的に仕立てたが、一通り見回ると納得した。もうここに不思議はない、たぶん、きっと。僕がもしや精神が未熟で、世の中がこんなふうに靄に包まれていたら、もっと世界は広く思えたかもしれない。僕はいっとき子供のころの心に戻ったのだ。駅旅にはそんなふうな効能が実はあったりする。何も知らないふりを、自分にも 対世界に対してもしようよ。どうせ世界のどんな街もいつかはわかりきるようになろう。謎めいた駅に着いた、といった小咄は意外に求められるものだ。われわれは地図が欲しくない、たぶん。日本列島の概形さえ覚束ない、そんなふうな感覚を求めている。

一晩眠った駅舎の中は明るくなってからこうして改めると白塗りがゆえに古色蒼然としていて、伽藍としていた。あちこち薄汚れているが、もう何十年も多くの学生を送り出してきたのだろう。ただ駅舎に脚を踏み入れ、そしてここに帰ってくるという、その一つ一つの足跡が、何ミクロンかわからないが積層し、何か卒業式の合唱が聞こえてきそうな気がした。

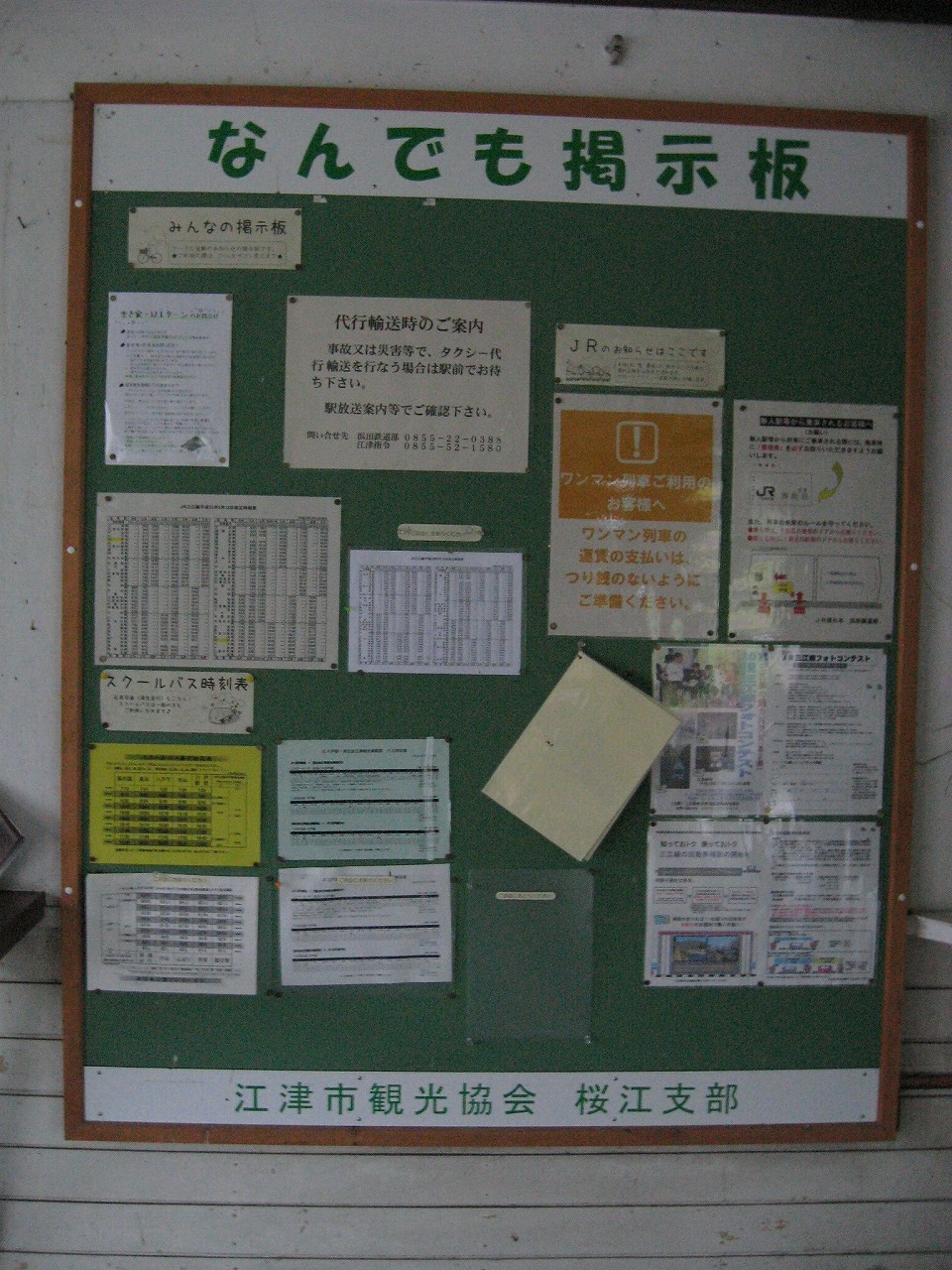

学校の合唱って怖いなぁ。あのこだましたうたごえはどこにいってしまうのだろう? 体育館の舞台の床に吸着されるのか、有孔ボードの穴に残っているのか、音楽室はあんなに古びているのに、学生たちだけが毎年新しく、そうして先生か小言を言いながら指導する… そうしてまた、がらんとした音楽室だけになる。漆塗りのピアノあの酢の匂いを吸着した黒いカーテン。僕は川戸駅の駅舎の中の緑の掲示板を見つめながらしばらくふとぼんやり考えた。だって緑の掲示板といや、学校じゃないか。いったい僕とてどれだけの掲示物を画鋲で貼ったろう?

川戸駅駅舎その4.

回りに溶け込んでます

駅前に出ると、夜に見たときよりももっと明白になって、唐突に見知らぬ街に来た、というあの感じは弱まってしまい、つまらなくく思ったが、不思議なことに歩けば歩くほど、再びその感触は強くなっていった。じっさいここは、なんか幻の街感がある。なぜだろうか。

駅前はグワンと道路が曲がっていて、遠心力で駅舎がボンと設置されたみたいになっている。ロータリーも囲いもなく、目の前から通りの両端に建物を配した「街」がはじまっている。その通りは坂道で、建物には「横笛ヒーロー」と大書きされ、架空の世界にでも来たかのようだった。何がはじまるというのだろう。

昔はどこにでも駅前旅館がありました

平和な時代でした

僕は振り返ってまじまじと川戸駅の駅舎を見た。どう遠巻きに見ても、「川戸駅」のプラ板をぶら下げたそれは駅舎に不釣り合いなほど安っぽい。けれど、見れば見るほど、僕の脳は、それを駅舎とマッチさせようとしてくる。横長の駅舎はうろこの明瞭な川の青龍のように横たわり、妻面は両端に取っている一般的な形式なのに、ただその屋根の三角の部分の空間に興味を抱かせた。あの中は何があるのだろう、半二階みたいな駅舎があるにはあるので、いろいろと考える。しかし、そこはたぶん何もないのだろう。がらんとした、屋根裏の空間だ。断熱材もなく、吊り木で天井を吊るし、そしてそこには意外に立派な丸太が梁を成して、何年も何年も、人知れず屋根を支えているに違いない。屋根の下の空間は、何があるか。過去から現在までの人々の視線の集積だ。何気ない日常の特に思い入れもない無関心の視線は、埃という形で時間的集積が表されている。

不思議な街の駅前の坂を登り詰めると、やはりこれも非現実な、水色とピンクという配色で塗られたトラス鉄橋が現れた。そしてそこには聞いたこともないような町の名前、あるいは、コミックに架空の設定として出てきそうな町名を入れて「またきちゃんさい 桜江町」とある。ちょっと違う感じの言葉も、まったく知らないところに来たように思えた。駅名と町名が違うとき、町名は常に新鮮だ。早くあの橋を渡ろう。

当然橋は江の川を渡るものだったが、見下ろして驚いた。あたかも千尋の深さだ。というのも、ふと堤防の斜面をみやると、いったいどんだけって感じで斜面の部分が長い。水量は洪水時には現状の百倍はいくのではないか。斜面の途中に小舟が何艘か置かれてもいて、はじめて中国太郎の恐ろしさというのが想像できた。

橋の先は山なのにトンネルになっているように見えて、信号がともっている。いったいどこの異界に向かうのだろう、桜江町を離れるとは、どんな意味を持つのだろう、もしここを離れたら、その先は当面は街がないのではないか、だから、またきちゃんさい、なんて言っているのだろうか、霧の中で僕は独り想像を止めることができなくなっていた。

駅方へ戻って、カーブの先をいってみよう。外はやや肌寒い。けれどどうせまた暑くなるのは間違いない。そしてこの霧もウソのように晴れるのも… ヤマザキのトラックが止まって、古い商店にパンを卸していた。そういえば来る途中、突然家の人が中からシャッターを繰り上げて、こんなに早く店が開くのかと思ったが、入荷のために開けたのだった。コンビニがなかったころは傷まないヤマザキパンはホープ・アイテムだったが、今の時代になっても地位は揺らいでいない。僕も旅の道中でウインナーパンやランチパックにお世話になっている。個人店のパンやスーパーのやつのがいいけど、ローカル線の駅をひらって行くような旅では、なかなかそうもね…

青い屋根瓦を再び目に入れて、カーブの先へと向かう。霧寒がすずかけの街路樹はでそのあでやかな緑を潤している。なんだか神秘的だ。何もこんな早くに街ブラしなくてもよいが、こことの出会いは、僕にはもしか一生に一度この時間だけしかないかもしれないわけだ。ヤマハ音楽教室の階下が喫茶店になっている。つまりこの町では稽古の帰りにその下のサ店で語らうなんてのもできる、と、なぜか不動産の広告にそんなことを書くことを思い描く。しかし、どこでもある一定の訓練を積んだ先生がいてくれるというのはありがたいものだなぁ…

今は支所です

かつての町役場や学校、食事処、自販機群を目に入れて、ここもちゃんとした街なんだな~と。わざわざ遠くまで行くのが面倒なときは助かる。ここより大きな街といえば、もう江津に出るしかなかろうて。川本や粕渕はここと同じくらいだと思うし。

とかく、自分にはこの霧の街が興味深く思われて、僕は速力を早めていつも以上に足を伸ばした。

川本や江津が案内されています

対岸の国道を利用します

やがてぷっつりと建物はなくなって、いったいどこ野山に行くのだろうというような橋が架かっている。見下ろすとまた千尋の深谷で、霧のミストが凄かった。八戸川と書いて、やとがわ…ここはこういう急峻な地形がときおり顔をのぞかせる町なんだな、と。

さて…町がここまでだとすると、ほんと川戸駅前の町は小さくて、にもかかわらずいっぱしの交換駅があったのは疑問に思えたけど、実は桜江町は山に深く、この先にはメインの村落や住宅地がつぎつぎと控えているのだった。この先続く八戸川沿いには田地広く、かつては此界の自給を支え、町を形成せり、と思われり。そしてさらにつづきの山の先には長谷という一帯の村落が控えていて、川戸駅の商圏は意外とこまで延びているのであった。

ところで、これまで三江線はどんなに地形的に困難なところでも川の両岸に道を従えていた。けれど、ここ川戸に至ってはじめて、途中から左岸の道を失ってしまう。仁万瀬や小松といった数戸の路村を経ると廃道だ。途中の瀬尻に住み人はいない。瀬尻を過ぎて田ノ平に至ると、そこはもう隣の駅、川平駅のエリアである。

そのルートを三江線が取っている。鉄道に譲ったのだろうか。

駅に戻って来た。納得した? と言われれば、「うん、まぁ…」。町のあるのを知らなかったんだから、見識が広がったよ。

次は浜原方面行に乗って、隣の石見川越駅へと向かう。夏の肌寒い霧曇りの朝、ここが街のせいかもう江津の空気を感得してしまうそんな中、日本海を目指しているのにそれとは逆方向に行くのは気が進まない。けれど、全駅来訪のためには少々いびつな移動も仕方ない。それに、浜原方にはまだ因原も残っているしね。因原はいったん江津を訪れた午後になる。