川平駅

(三江線・かわひら) 2011年7月

ようやく念願の駅に降りられる。何度もこの駅の前を通過して、やっとちょうどよいダイヤになったのだ。ずっと気になってた木造駅舎、いざ下車。ちーんと空気が止まったかのような真昼。蝉があんなに鳴動できるのが不思議なくらいだ。とにかく彼らは超次元的な力で古来よりその営為を繰り返しているのだろう、と僕は片付けた。駅構内もその暑さであたかも呼吸を止めたかのようだ。向うには役目を安らかに終えたホームが、待合室や庭園木を残されたまま、安らかに眠っていた。草が刈られ、植木が浮き彫りになっていることからして、手が入れられているのは確かだ。バラスの上を歩き、ホームに上がるための賽の河原のように積み上げられた石段を見つける。そう、地元の大切な思い出なのだ。

もう二度と列車の来ないホームを歩いていると、やはりさみしくなった。レールのきれいに引き剥がされた路盤は、ホームをただの石台にする。閉じられた待合室は、90年代に交換設備を外されてそれきりだろう。ないとわかっていても、いつかはまた、そんな思いがあるのかもしれない。虚しさにさいなまされつつも、何かを探す。

江の川があるはずです

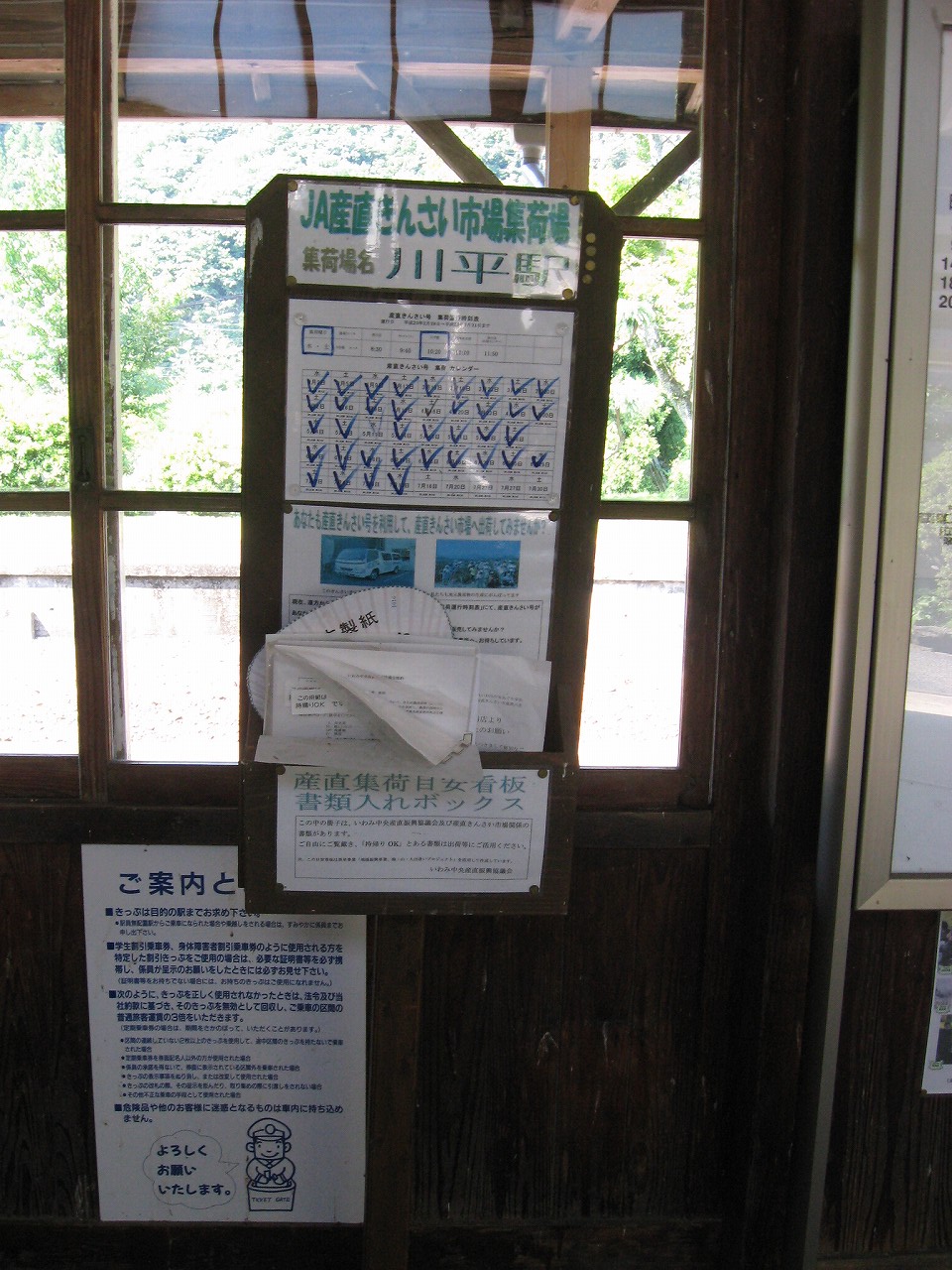

木造駅舎のホームに戻った。漆喰と濃い板の駅舎は、オーブンで熱せられつつもしっかりと残っていて、中では日陰を提供していた。扉も駅舎ではほとんど見ないタイプの木造医院ふう薄いのもので、雪国みたいに天井付近に明り取り窓が並んでいた。今となってはおしゃれに見えるようなアイテムだ。やっぱインパクトがあるようなここは、と、僕が来るまで待っててくれたこの建築を讃える。

床面もボコボコのツヤツヤのモルタル打ちで凄みがある。出札やチッキはへこまして飾りショーケースにしてあって、創意工夫をして活用されているということで少々感心した。漆喰は打ち直されているのだろう。何か威容や、思いの感じられる、これは三江線随一の名駅舎なんだろうなと僕は断じた。

なるほど

基本的に、雪国のためのものですが

緑で蒸し返るような空気の中、駅舎を見返す。構内から想像した通り、立派な木造舎で、青瓦がとてもよく似合っていた。それにしても暑い。足を止める度に脂ののった膚が焼けていく。周囲は街というより集落で、その割りには建物としては上位の駅だった。かつてはここを拠点として山間の集落にバスでも出たのだろうか。駅庭は池もあり、当時は当たり前のように伝統的な築造がなされていたのか想われた。僕は駅舎の外観に刺激され、また、厳しい日差しに負けていったん再び駅舎の中へと戻った。

といっても交換設備がないので、今となっては意味もないですが…

駅から出て、集落を歩く。味わい深い細い道が通っていて、いやに古風な郵便局があった。かつては集落と街を細々とつないた主要道かくやと思わせるものである。僕はいつも駅旅の度にその一部をちょっと歩くだけだ。ふと日陰て唸る自販機。ただ自販機だけが、電化と近代化後の時代であること、そしてその時代とのつながりというものを感じさせていた。

こんなに民営化前の姿を残した局舎も今となっては珍しい

昔の小さな郵便局はどこもこんな感じでした

駅に戻ると、いやに古風な絵地図板を見つけた。山は緑で、川は水色、立体的に書いてある。見ると平成八年の製作ということでびっくりした。どう見ても昭和50年代後半のデザインだ。こういう山あいの町では、平成に入ってもまだ昭和の感性が続いていたのかもしれず、感慨深い。時代の汽水域や、時代の同時平行性を感じる。こういうのは平成は平成でも、昭和平成、として分類できるかもしれない。

江の川方に歩くと、ちょっと開けた雰囲気はあったが、廃屋が多く、ただ木を組んで建てただけの家が多かった。夏は暑く、冬は寒いだろう。やはりわれわれはそれと意識しないうちに経済成長している ― なんていうと、日本が惨めで貧しかった時代をしらないのか、と言われそうだが…そうではなく、そうした時代も建築も感覚も、まだ同居しているからこそ、というわけだ。僕が旅の住処としているような駅舎なんて、特にそうだろう。断熱材なんてありゃしない。そして、そんな古い家を中古の家として、断熱材が入っていてももう機能していないような、そんなのを手に入れることも時代としてはまだ可能である。

僕の体は、いつも外気にさらされている。暑いときは暑いままに、寒いときはやはり寒いままだ。そして朝日が昇って、日没まで、ずっと日の光とともにいる。そんなインドの修行僧のような感覚を追い求めて、駅旅をしている。

駅舎だけは偉大な日陰だ。旧約聖書の、ひょうたんの日陰に喜んだヨナの気持ちがわかるというものである。誰も見向きもしないような、ただの古ぼけた建物だ。それがこんなにありがたいものになることもあるんだなと。歴史とその同時代的な同居に静かで冷たい感銘を受けながら時刻表を見ると、次の列車までもうすぐだ。いろいろおもしろくてあっという間に時間が経ってしまったようだ。