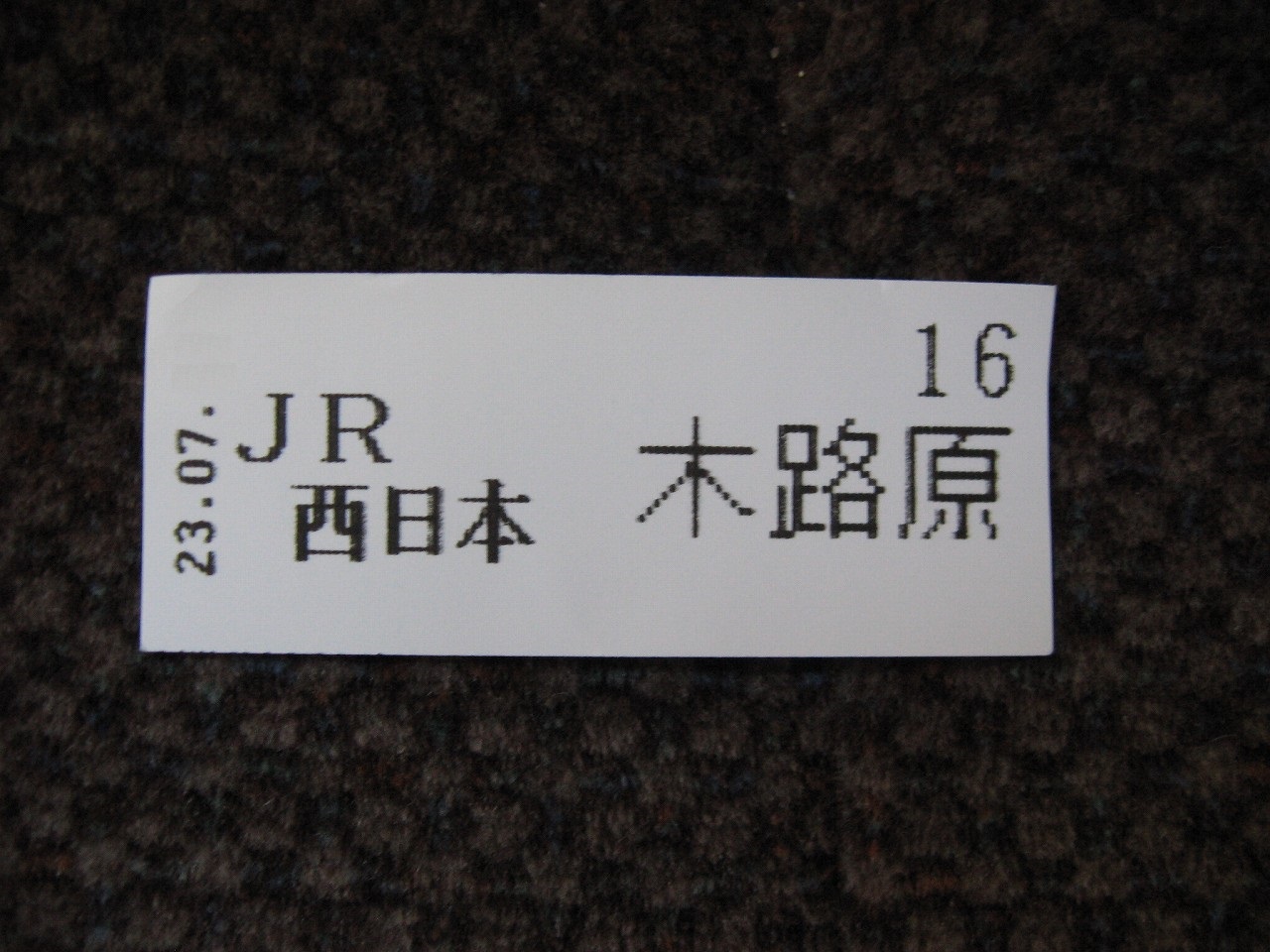

木路原駅

(三江線・きろはら) 2011年7月

石見川本から歩いて到達。ささやかな集落からボロボロの階段を上がる。真夏の山肌の駅は草いきれが、しっかり歩いて来た僕の鼻腔を激しく刺す。高台だから眺めが利いた。中国太郎に、さっき袂を歩いた川本東大橋の赤い連円弧が遠くに。目を転じると、木路原、とある。確かにここが木路原なのだ。キロを測るみたいで、川本から二キロだった。或いは岐路となる集落だったか。いずれも、事実に基づかない直截的な夢想だ。 ここはホームだけの停留所で開業当初以来手を加えられておらず古いままだ。けれどこざっぱりしている。なんだかいい雰囲気の山辺の駅だった。この暑ささえなければ…

こうしたホームだけの駅では、駅庭が立派なことがたまにある。今は刈り払われて一部しか植栽はないけど、かつては駅の表象として機能していたんだなと。つまり庭とは、建築でもあるわけだ。厳密には違う。舞台だけど、そもそも、駅舎は実は建築というより、舞台的である。だから、能舞台を訪れているような錯覚を覚えることが多々ある。だから、駅庭は駅の表象として機能する、そんなところか… それはなにか廃寺の植栽に近いところもある。

待合所は意外にきれいだった。毎日誰かが掃除してくれているんだ。こんな山の近く、そうでないと虫の染みだらけになってしまうから… 椅子は山影で、多少ましかなと涼んでみたけど、本当に僅か、零点二三度くらい違うかなぁくらいだった。諦めて、ホームの端まで歩く。

木路原は畑作と人家の集落で、屈曲というより画一性があった。次の主だった集落は乙原までなく、無人地帯が長い。途中、昨日降りた「竹」があるが、こちら側には集落は形成されなかった。竹や明塚のことを思い出してみよう。つまりは、三江線は本当に集落を見つけてはそれをひらう、みたいな感じで駅があり、まさにローカル線なのだが、その駅の擁するのは一つの集落であり、いくらローカル線といっても、という感じだ。もはや商圏としてはバス停レベルの規模だ。昔は山に入ったところの集落の需要も賄っていたのかもしれないが…

しかし、駅であることにはメリットも大きい。例えばここから江津まで650円で行ける。格安だ。つまりは、江津の海を見るという夢は、今から叶えようと思えばこともなげに叶えられることになる。 駅旅は時間拡大の旅だが、いたずらに間延びさせているのではなく、旅の目的が駅をひらうということそのものだから、必要欠くべからざる営為として、時間のその伸びは、それを綿密に計画した自分の身体に組み込まれているものなのである。だから今から江津まで乗ってしまったら世界観が、ひいては自己が崩壊する。そんなことは予定を立てるときに、一縷たりとも思い浮かべたことがないのだ。 列車が来るまであと九分。それまでの間、日陰になっている待合所で零点二三度の気温の差を、感得しようとする。 山の緑の中で無数に鳴いている蝉の中で、一ばん手前の蝉を聞く。蝉たちは全員、休息を取るが、一番手前の蝉が鳴くと、全体が鳴き出すように感ぜられた。もしかして、蝉の中でも、鉄道や人家に最も近い側にいる蝉は立場が高いのか、なんて考える。しかしいつのまか、その一番手前の蝉は指揮者の立場を降りていて、どこか別の蝉がそれを務めているようだった。 とかく暑い。陰に居ながらでも蒸し上げられていく感じである。目に涼しい自販機もない。どの人家の前も乾いている。家人は臥せって、冷たいお茶すら喉が通らない、そんな光景すら思い浮かぶ。 列車は静かにやってきた。浜原行きだから、そう遠くは行かない。三江線でも下流の町域を行き来するようだ。