江南駅

(山陰本線・こうなん) 2012年7月

夕刻、降り客か多かったが、次はどうだろう、と、虎のように窺っていた。出雲市街の余波はどこまでだろうか。

カーブして山のあいだを抜けたころ、ふいと空気が変わったのを肌で感じた。別の町へ出た感じで、江南が案内された。

何名もの高校生とともに降りたが、彼らはたちまち消え去った。

静かな里で、私はここのあたりがすぐに好きになった。

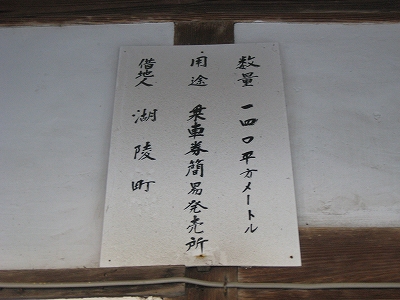

低山に広く囲われた印象で、まさに中国地方、遠くには煙が上がり、島根らしく深い青の石州瓦を頂いた、濃い板の木造舎が、きれいな日本庭園とともにどっしりしている。暑さもだいぶひけていた。

まだまだ明るい時刻は長いが、今日はここで最後となる。この先の海に近いところは、もっとお昼に行きたくて。

それにしてもこの辺は中華風の地名が見られるな。雲南やここ江南など。

神西湖はここから平原が見えるばかりだが、ここはそのほとりみたいなところで、国道も通らぬ、たいへん静かな村塊である。その神西湖もおそらく宍道湖や中海のように、昔の海の名残みたいなものだろうが、旅人には知名度が高くなさそうだ。

雰囲気として、急に中国山地らしさが忍び込んできたようなところだった。

それでもまだじくじく暑かった。ひまわりも骸骨のように首を揺らしている。昔の医院のストレッチャーがほこりにまみに、荷物通路の木戸に寄せてある。まだ夏ははじまったばかりだ。それだけに潰える魂もあるかと思われた。私の夏は、ある人の終わりでもある。私は他人から、マイクを奪い取った。

駅前で何かずっと音がするなと思ったら、タクシーがエンジンかけて燻っている。まぁ列車は行ったばかりだから当分客は来ないよ。

駅舎の中は高温の鼈甲が溶けはだけ、木材はヤニの匂いを放ち、光の琥珀の中に私を進ませる。とつぜんそれは、ただ古いままそこにただ在るだけとなる。目の覚めるような現実感。そしてまた再び、私に詩情と想像の世界が滑り込んでくる。すべては古いまま凝り固り、ひっそりと昔の唄を歌っている。夏のそんな駅は私のようなものも迎え入れ、開けっ広げで、素っ裸で、そうしてそれは私の心身もそうさせるに難くはなかった。

気持ちがせくように外へ出てみると、創業時からそのままといったような表構えで、「やっぱりな」と。こんなもんがずっとここに佇んでいたのか! 誰が知っているのだろうか? おかしいって? 誰も知らないという気がするんだ。そんなことって、いっぱいある気がする。

隣のタクシーも昔はそのままそっくり馬車だったんじゃないかと思うほどだ。

そっとそのままにされたこんなところを、そっと触れるように、私も大事にする。息を殺して、今自分がそこにいること、この場に居合わせていることに戸惑いを感じつつも…

だいたいどういうことなんだって。文明開化の申し子みたいな鉄道駅ができて、それから忘れ去られ、私のような旅人が訪れるというのは。

駅はよく見ると行き止まりで、カーブして電気屋からこの町がはじまる。脂汗を垂れ流しながら、夕日と暑気の中、荷物担いで歩くと、明日から深い旅がはじまるような気がした。「最後の最後にこれか…」 しかしそれだけに歩く気力もたやすく絞れる。

格子のガラス戸の古民家のある街道も、その連れ子を忘れ去ってしまったようなところで、陽の照る低山に囲われたこの内陸に、今日一日の暑さが溜まり込んでいた。

遠くに目を凝らして、その山肌の反射光でのみ、斜陽の行方を心の中で追う。

ブーっと軽自動車が漫画みたいに、暑さに我慢ならないというふうで走り去っていった。

その行く先を凝らすとやはり山だ。常楽寺川という、なんとなしガレっぽい名の川を渡っていくことだけが、ほかの世界に出る術に思われた。

「なるほどね。これが江南ね。」

通奏低音のように響く稲作の緑と、遠く日の照る山。鉄道だなんて、絵空事のようにも思える。そうすると自分自身もまた幻影のように思われて、私自身がどう有機的な意志や願いをもってここに立ち現れたか考えなくてはならなくなった。幻を追っている者に、実体などあるだろうか。

駅に戻ると、まだタクシーが唸っていた。エンジン音に紛れてコンプレッサーが停まったり、始動したりしている。時間が経っているのに日がたいしてた傾いておらず、時間がもったいないなと。ずーっとこのまま夕方なのだろうか。

ホームに裸二本足で歩きながら、何かの旋律を流してみる。私は次の汽車を待ちぼうけているだけだ。今日は明るいうちに風呂に入れそうで、なんと健康的な、って。

そう、ただ旅しているだけではないか。いま、まさに山陰の夏の旅のまっさ中に、自分はいるだけなんだと思うと、瞼がおりて神西湖の反射するさっきのきらめきが思惟の中に溢れ、ふっと意識が遠のいた。