釧路湿原駅

(釧網本線・くしろしつげん) 2010年9月

お昼気分だけど、およそ観光とは程遠い装いの気動車が豊かな池塘の中を走る、と思う間もなく、釧路湿原駅に着いてしまう。東釧路、遠矢と都市郊外の駅の次がここなんだ。何か思い描く間もないように思え、焦燥感もなく、気持ちは楽だったが、降りたときはあっけない感じだった。長く乗る人は車窓は左になるから、そちらに座るようで、初めから計画していたようだった。私は下車旅だからという、すかした心持ちにならないでもない。はやりの言い方でのアクティビティとまではいえないけど、いちおう散策つもりなわけで。

昨夜釧路に投宿したふうな人や、地元釧路人の気軽な鉄輪散歩という人も車内にはいる。そう、道内は道内旅行が割と盛んなのだ。(というか必然的だ)。

それでも降りたのは十人前後で、意外に少ないなと思った。あっという間にみんな散策路に入ってしまって、すぐ一人になる。湿原脇の小森の中にある駅で、つとに闃とした。丸太造りでも、茅沼や細岡と違いやはり本格的なものだ。これが名にし聞き及ぶ釧路湿原駅か…。

高床式で、入ると板床だ! ペンションのような調度で私を迎えてくれた。

まっとうな旅行をする人は、大切な人とこんな駅だけに降り、東釧路も遠矢も見ずにすむ…。そして確かによそから来る人を想定した準備も整っていて、大自然を満喫できる良いところだった、と…。自分にはそれが美しいもののように思われた。光の当てられたところだけを見るようにするのも、或る種の芸術だと。

突然私の目の前にこの釧路湿原駅だけが出現し、昨夜は釧路のホテルに泊まったのだと思い描く。それは何か物事が万事常識的にうまくいきそうな期待できるもので、私に渇望をもたらした。なぜに影の駅を私は抑えたがっているのだろう。特急停車駅ならその隣の駅こそをといつもこうなんだ。

悄然たる森の中の、闃たる砂利広場の駅。それを背にし、独り私は小森の中の木止めの階段を登り返す。駅が下方になっていく。なぜこんなところに来たのだろうという後悔が胸に寄せてきた。

悄然とした薄葉の木立の影立ち込める径は笹にふちどられて私を道奥にいざなう。

本当は何かその一つ一つのやさしい木々をめでながらゆっくり歩き進むのだろう。リュックなんかも持ってない。私はその道を粗暴に登っていく。

すれ違う人もみな必ず何人かできている。

学童のころに上高地に連れてもらったときのことをが想い出されてやまなかった。ただ自然が興味深く、湿地の木道を歩くのがやたら楽しかった。岳沢の手前のガレは白く、残雪と見まごうものだった。もちろん根雪もあった。或るものは万年雪と呼ばれ、ボウリングによって太古の昔をそこからしらべることができる。

大きな喪失が、私のとなりに常に在りつづけるような気がして、腎や肺の片方がなくなったような負担を感じる。

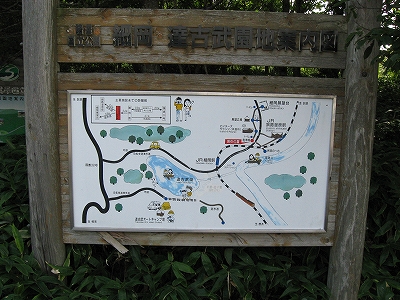

君は駅に降りに来ただけだろ? 何を今さらまっとうな旅を祈念しているのかね、笑わせる。それにここを立ち去ったら、もっと普通の駅が迎えてくれるさ。と思うころ、ビジターズセンターが現れた。長野の高地ならほんとに隔絶感があり、極めて特別な様相を呈するが、ここは釧路市街からも近く、また平行移動で来られるので、妙に価値を減じているように感ぜられるのを惜しんだ。きっと私はそういうのをイメージしていたのだ。そもそも鉄道が湿原をかすることからも、手の届くところにいくらも自然があり、そう高めてばかりもいられないのが察せられる。

ビジターセンターは山高帽の高齢の方々が多数休んでいた。高いコーヒーでも飲んでいるのかしら。或いは老夫婦が寄り添い、掛けられた写真を眺めている。

何をも慰めてくれぬビジターセンターを離れ、砂利道を経、いちばんの期待をかけていた展望台にたどり着く。ちょうど晴れていた。そしてそこらは雄渾な…雄渾な…嗚呼、一望して悲しくなった。これはカヤックか何かで水路を巡るか、湿原の中にしつらえた木道を歩かないとなにも良さがわからない。そしてそういうものは、保護の観点からもそう広く展開できるものではないのをが察知されたのだった。ちなみに、いかにもな木道はここと正反対の温根沼ビジターセンター付近に少しある。鉄道できたらこれか…という惨めな思いに蒼然とし、頭がどよめく。だから湿原駅には人が少ないのか…?

失意と妙な九月の暑さの中、笹の道を降りていく。踏切に出遭い、自分がネットワークのすぐそばいるのを思い知る。いや、誰も悪くない、ただ私が勝手な想像していただけなんだ。駅の周りの白樺の森は、いかにもこれから湿原がはじまるという深さで、そこまでは合っていたが、そしてそこからは隔絶された湿原に直に私をいざない、途方もない湿地の木道がはじまる、あれだけ多くの人が降りたのになかなか出会わないのがこの湿原の巨大さの証左である、といったような…。

だから帰り着いた駅はなかなか良かった。標高が少ない分変化の影響も容易に受けやすそうで、立山や上高地のようにはいかなさそうだった。

薄暗く湿ったログハウスの中で、わびしく軽食を摂る。どことも変わらない無人駅になり、私は落ち着きを取り戻した。