御来屋駅

(山陰本線・みくりや) 2012年7月

地名からすると神社に特産物を寄進する土地だったかと思われるが、響きからは海にほど近いところも連想された。海産物もあっただろう。ところで、御来屋の集落はじつは隣の名和駅の真ん前であり、すぐそばに名和神社がある。

浜っぽい丘陵地を駆け抜け、御来屋駅に着いた。何か果てしないところをめぐっている感じだった。そしてこの遠隔地にふさわしい駅が私を待ち受けていた。「贅沢だね。」

この大山の突き出す辺境を西に抜けると、明確な米子都市圏となる。止まった車窓からはおいしそうなチョコレートの木造舎が覗いていて、物欲しげに私は眺める。私はここで降りることになっていたので、仕方なしに降りる。

灼け付く乾いた暑さ。およそ旅行するという感じではない。老婆はみなおしなべて小宅に蟄居していると思われた。外に出てこんなところを旅行しているのは、たった一人私だけにちがいなかった。

構内の風景は気持ちよい。しかしまともに見ていられない。だからちらっと見ただけだ。暑さと太陽光線がすさまじく、もう目がくりぬかれそうなのである。

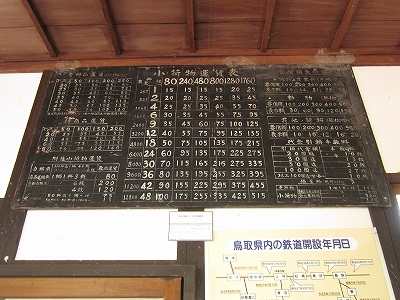

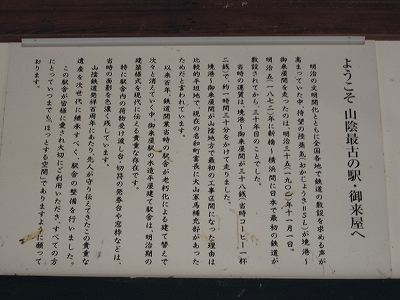

山陰最古の駅舎との看板があり、中は確かにレトロだが、こげ茶のペンキがやや卓越していた。昔の鉄道用品や時刻表もあり、雰囲気は木次線など中国奥地にありそうな駅の感じだ。それがそっくり海辺まで出てきたわけだ。

こんなふうに残ってきたのも、このあたりが大山のあらわる"辺境"だからだろう。

夏の陽射しがだいだいの石州瓦の釉薬に反射してまぶしいが、それはごげ茶とさして合っていなかった。山陰最古の触れ込みもなにか白々しい。悪口ばかり言っている。それはそういえるくらいには、駅と付き合ってきたからかもしれなかった。褒め言葉しか言わぬ兄弟なんて、いないじゃない。

むろん簡易な駅舎なんかには目も呉れない。こうして残ったのも、地の人の理解あったればだ。旧駅務室は地産の野菜売り場になっていて、客も入っている。なるほど御厨というわけだ。しかし世の中は皆こんなふうに有機的な命名や事業しかありえぬのだろうか。

駅を出てふと哀しくなる。かつてはこの駅にふさわしい集落が私を迎え出てくれたであろうが、付近の道路開発のあおりをくらって、さまざまに卵割されて、あるところは毀されていた。けれど以前の様相を思い描くことはできた。御来屋駅、の銘板を目に焼き付ける。書体はしろうとじみていて、力はなかった。駅を眺めていると、属性は山だった。

もう行く先から見えていた騒々しい道路。十字路では信号待ちしている車がカンカン照りの中じっと並び、優先の国道9号の車列はすがすがしく快走する。構えて待ってる車を見て、「何を得意になって…」。

旅行は鉄道しか信じていなかった。国家は私を放任していた。

私は何かを嗅ぎつけて、寂しい道に入る。

ぐうんとまがった叢の道、そのときには波濤と風の音が聞こえてきていた。しかし道はまがっているわけだから、海があるはずだとしたら、それからそれる。けれども歩く。この道しか考えられない。

やがて番屋が現れ、砂浜に着いた。海女さんがおっきな桶をたよりに素潜りで捕っていて驚かされた。観光向けではなく、本気である。おそらく…大山の恵みによって丘陵地では果樹や野菜が、その水が注ぎこむ海では良質な海産物が採れるのだろう。水は極めて透明だった。そうして景色はたいへん気持ちよく、やっと山陰真央の海を見たと思った。それは私にははじめてのことだった。

けれど風景と相反するように、暑さは猛威を奮っている。熱を帯びるブルーとはどんなものだろう?

しかしブルーは元来エネルギー準位が高いのだぞ。それはさておき、体温を優に上回る猛烈な暑さの中、

「やっと自分の山陰旅がはじまったか。そんな感じがするな。」

山陰の中でも多少突き出たところだ。じゅうぶん山陰といえるところの任意の海を観た。しかし…山陰の海というと、松籟響く風流で涼しげなのを想像していたので、なんか違う気もしていた。

けれど満足して私は帰った。帰りの例の騒がしい道も、これは近年のことで、きっと昔は駅から民家を携えながら鄙びた道が伸びて、あの海に繋がっており、本当に風流な町だったのだろう。駅だけでも残ってくれてよかったと思った。

薄暗がりの駅舎の中に戻ると、間口から覗く構内が眩しかった。 「そうか。いまは真昼時だったんだな。いい時間だったんだ。」 この時間がそんなに長くは続かないことを想うとせつない。まだ夏も自分の旅も、やっと転がりはじめたばかりだというのに。一人日陰の駅舎で待ちながら、次の駅での思い出を、楽し気に思い浮かべてみる。