南部駅

(紀勢本線・みなべ) 2010年2月

長い紀伊路の途上、久しぶりに有人駅に着いた。多くの人が降りていった。入線前は穏やかな町並みと田圃が見え、暖房のぬくとさで息が詰まるようだった。そういう暖かな車内を後にして、とくに緊張も催さず、ホームに降り立つ。どちらかというと山の駅で不思議だが、覗ける小さな改札には行先表示がかかり、海風で揺らされ、その向こうにはちょっと騒がしい明るい町が垣間見える。そしてさらに向こうには丁子路で海が控えているのがわかる。

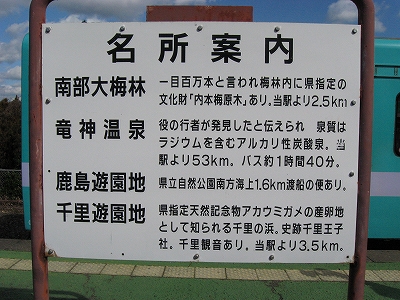

南部大梅林で有名だが、跨線橋に上ってもそのところどころ丘のようになった柔らかい山肌からは、果樹畑ある和歌山らしい一面かなと思ったが、きわめてなだらかな山が多く、少し特異な趣だった。

外に出ると、切り整えられた松を中央に据えて、転回場がきっちり切られている。あとあと、違和感があるなと思ったら、ソテツがない。久々に出現した町の威厳のためかと思うが、そんなわけはなかった。

すぐに目についたのはかまどやだった。弁当を買って食べてもいいなって。ひっそりとパン屋もある。赤いドレンチェリーの載って、古風なおいしさを漂わせていた。

とりあえず海に出るまではおあずけ、と歩いたが、このあたり一帯は巨額を処して整備したようだった。大規模な新しい防波堤の上に街と四十二号はあり、椰子がこれでもかというくらいさんさんと立ち並んでいる。ココヤシのジュースを飲みたいくらいだ。こんな道路を走るのはさぞかし気持ちよいだろう。街としてもかなり恰好がよかった。

そして海は、これぞ南部のコートダジュール、道からでは腰丈の堤防越しに倒れるように脚で寄りかかりつつ、そう北風にひたすら煽られながらも私はにやけて何度かつぶやいた。温度はないが冬でも陽がまぶしく、まさしく紺碧海岸だ。

豊かに繊細にきらめく南部湾の端には、マリーナがあり、ホテルが立つ。中央にはこんもりした鹿島が岩礁を鎧っている。暖流の中にあるとあっては極めて暖かいだろう。漁船は幾艘も光の海面を行き交い、釣り客が真面目に夢中なのを想う。それら光景はまさに私が冬の南紀として思い描いた絵巻物の一部そのものだった。

私の表情はとろけていた。得心したともいえるし、生きていてよかったとも思った。実際そうだろう。こんな重い荷物抱えて駅で寝てまで来たわけだった。自分一人で来たという感慨は、この冬の南紀の晴の風のように強い歓びだ。だから寒くて風が強いほど、それは私には都合がいいくらいだった。

その防波堤にさすがに津波を思わないことはなかった。この町自身も襲われることを想定しているのかと思うと、気にせず生きている人の姿をしきりに思い浮かべんとした。そういてもいなければ、この風景は何に立脚すればよいか見いだせない。

不思議なことに、はるか下方の浜には人っ子一人としていなかった。町は人影もあり、車も多いのに。降りてはいけないのかと思ったが、やっと階段を見つけ、腰戸サイズの閘門を開いて、下りていった。そのとき通行人のじいさんに怪訝に見られた。扉は閉めた。しかし背後に防波堤が屹立し、砂漠のように人もいないので早々に立ち去った。

きらめきでまぶしいので海を背にすると国道沿いに神社があり、車が停まっている。子を連れて親戚か近所の人かが談笑していた。寒い冬で、硝子障子を閉める田舎の広い家を思い浮かべ、それは山辺の暮らしだった。そしてそれまでに見た岩代の裾野の梅林や、町に来るまでの田畑を思い出した。

帰り道、車が快走する音風景を背に、高いネットを見上げては、学生の心持で自由に旅する自分をうらやんでほしいと、私の肢体が踊っている。校舎があるのだった。アシタバを見つけた。これはうちの近所では見られないものだ。紀伊半島に来ているんだと天気の日陰で独り屈む

特産の梅を売っていたコンビニは後にし、駅舎へ向かう。暇らしく、誰もいない。そこへやって来た煙草の好きそうな五十過ぎくらいのタクシーの運転手と窓口越しに話し始めた。駅員は若手の終わりくらいだった。

「あんた、車買うたんけ? 車。」

「そうやあ。」

「いくらぐらいや? いくらや。」

「200万飛んで40万。」

「ローン組んでか。」

「そうやあ。」

「さすがやな」と運転手は下卑て笑って、

「給料ええの?」

「ええよ。」

「いくらもろてんの。」

こんな会話が大声でなされて度肝を抜かれた。

田舎では隠しようがないようだ。しかしこんなに隠さなくて済むのなら、それは楽だともいえそうだった。

しばらく二人は話している。

外口からは穏やかな光が差し込み、腿が温かい。改札口は風が通って、風鈴のように吊り下げの行先板を揺らす。特急・新大阪は別の遠い国のように思い描かせる。

いきなり、大声で、

「いやあ、こんなことができるのも、みんなおとうおかあのおかげやわ!」

「ん?」

「家に住んでるからできる」

「そやなあ。」と、運転手は遠いところを見るような目をして小声で言う。

「まあでもこれで病院も送ってあげれるし」

「送ってんの」

「もうしょっちゅうよ。」

「そうかあ…。」

私は彼の表情を見ていられなかった。ややあって、

「喜んでるやろ。ええ車で。」

下卑て笑って、

「まあ親孝行やな。そやそや。」

と、彼は句を継ぐ。

ちょうど特急の着く時刻になった。放送などないが、もうわかり切っているとみえ、薄着の運転手も前こごみに駅舎から出ていった。別の日の新大阪まで誂えてもらう客も現れた。

改札を通ったが、例の駅員は口を横に引き結び別人のように謹厳と応じた。

南部は私の紀州路で初めて出会った温暖な本物の町だった。