門司港駅―旅行記

(もじこう・鹿児島本線) 2012年7月

梅雨が明けを聞くと同時に、京都から山陰本線の海岸の駅に降りていく旅に出て、九日経った。駅寝を繰り返し、ただ内臓の腐乱するような車窓美に耽って、毎日を過ごした。そんな旅をするには、自分は少し年齢がいっていたかもしれない。たいていは十七、十八、上はといっても、それより上級の学校くらいのものだろう。けれど僕にはそれくらいの年齢で、何もかもすべてが止まっていた気がしていた。

旅の途中で出会った"おじさん"は、僕に、

「もしかして駅が好きなの? もしそうなら、門司港駅に行ってみるといいよ。」

あまり人と接したがらなさそうな僕に、それだけ言い残すと、ザックを背負いなおし、どこかへと消えていった。

僕は下関で旅行を終えるつもりをしていた。けれど、そういわれれば、門司港駅にもいかねばなるまい。もっとも、その駅は旅人にたいそうな感銘を与えるとのことでよく聞こえていた。ただそんな駅に降りてしまうと、もう駅の旅ができない気がして、なんとなくずっと、近づきさえしないところが、僕にはあった。こういった気質はおおよそ僕の人生において、最大の欠点だといわざるを得ない。しかし、自分の制限なしに刺激を受けつづける先にも、何もないのを僕は感得もしていた。

下関から列車に乗るときにはもう、ギロティンに首を差し出しているような気分だ。関門海峡は異様な蒸し暑さで、異国を感じる街を背にして乗ったやたら旧式な列車は、僕のうなじをその冷房できつく冷やした。トンネルの冷水も、自分に降りかかるようだった。暗がりでぼんやり灯る古い蛍光管は、百年前の亡霊を映し出すようで、そんなところをこんな旧式な列車で通り抜けるのは、とうてい日常的なことだと、僕には思えなかった。

一転明ろき九州島に出て、鉄骨の骨組みだけのような門司駅から乗り継いだ終着行の列車は、不気味なほど人がいない。真昼の夏の光に、すべての玉の緒が持ち去られた、そんなところに旅立つよような気がした。

車掌はずっと遠くの車輌で「もじこう」をふだんのように案内する。ついにここまで来てしまったかと、僕は勝手に思った。

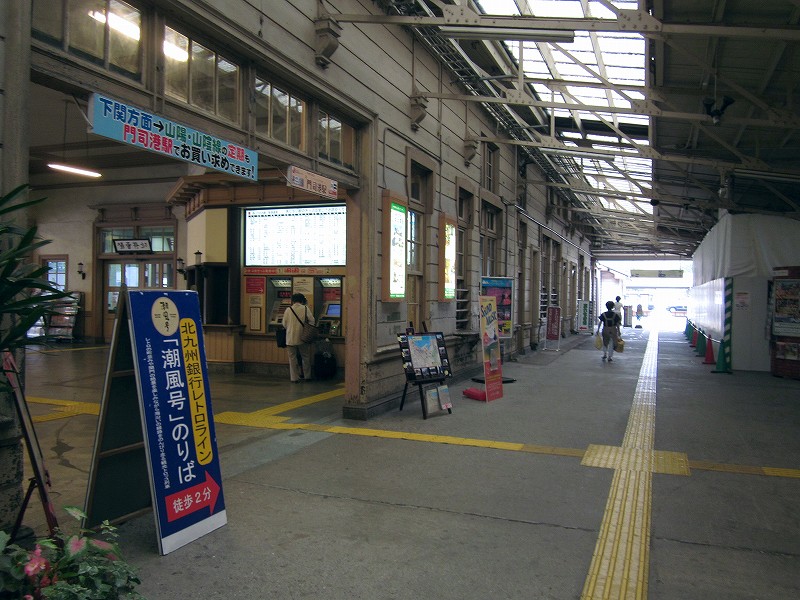

降りるとすぐ重厚な木造屋根に僕らの体は覆われた。夏の蒸しかえる熱気が、膚の一つ一つの穴に入り込んで、僕の体を改めて夏にしたて上げた。

こんな長大な旅行の最後には、あまりに刺激が強すぎる駅だった。戦前の人々の活動が、自分の思惟を支配した。

けれど、門司港駅はおちゃめなところも過分にある。こういう古い大きな駅にはよくあるように、構造が複雑なのだ。改札内外の仕切りがただの四角い箱だったり錆びた簡素な鉄柵だったり、けれど、その向こうにまたホームがあったり…そして改札前の屋根に覆われたヒ広い空間には、自動車が闖入している。釧路駅もそんなだったっけ。ちょっと迷路のようなおもしろさもあって、興味が尽きなかった。 とにかく、古い図体のまま現代のまま使用している亡霊のような駅なので、いろんな時代のものが同時に存在し、これはこれで一つの世界を形成していた。

駅舎内はどちらかというと旗艦駅の木造舎という感じで、今は空け放しのいろいろな間口も、かつては目的があって設けられ、使われていたものなのなんだろう。それがこんな風に自由に通ることができ、解放されているのは、前時代的な風習や考えが、そして権力が、完全に無力化されたことを象徴するかのようだった。待合室もきっと、かつては紳士淑女の交流の場だった。しかし今となっては猫が棲みつき、婆さんが暑さにこらえられずアイスをかっくらっている。コンコースは窓枠など、どの木部も彫刻されていて、格式を窺わせるには十分すぎた。けれどペンキで塗りたくられ、そして傷だらけだ。しかし僕は、そんな風に貴族趣味が民衆に下りて行ったさまが好きなんだ。だから京都の御所が、天皇が出て行ってから荒れ果て、便所のように扱われていたなんていう話も、割と好きである。

関門の夏は暖流のせいでとにかく蒸し暑い。極度に短いく丈詰めして脚を見せた子らが、そのコンコースを闊歩している。お金はなくとも、われらの旅行には、まだまだ格好の時代だった。

僕はこの駅は、どちらかというと観光地ではなく、地元の人よりのものだと思っていた。だって、たしかに「場売符切」なんてレトロ風な看板がかかっているけど、いずれもそんなに主張してないし、何よりもそういった改変は、もうだいぶ昔になされたもののようだから。けれど、駅舎の外の間口から見える風景が、これまで幾千と下車してきた駅とはまったくく異なっているのだ。なんと、駅前広場が平面の噴水になっている…

僕は、人々がどうやって暮らしているかを隠してくれるこの噴水を、いちばんに好きになった。

そしてときとぎしながら、駅から出て、駅舎を見上げた瞬間、手に持っていたものを僕はすべて落としてしまった。細かに妻が造作された銅葺きの洋館は緑青を吹き出し、薄桃の木壁は当国式。権力と均整美におおわれた圧倒的な洋館で、なんともいえないその空気感に、気おされた。

いったいなぜ自分は今まで、あんなボロ小屋みたいな駅ばかり好んで降りてきたのだろう! 虫の死骸だらけで、暑くて暑くて、付近に店もない、なぜそんなところばかりに! そう思うと思わず涙が込み上げてきた。

金属供出の時代、駅員たちは柱を覆って隠し通したという。こうして残してもらえるようにするには、こんなにまで作りこまなければいけないのだと思うと、僕は真夏の白昼に、絶望した。

門司港駅のよかったところは、やはり観光地化されたのがあまりに昔過ぎて、それが弱まっていたところだった。戦後はまだ、戦前の本物感に感応できる人が多かったことも、当時のよさを生かして観光化できた理由かもしれない。トイレや洗面所の手洗い場の真鍮の蛇口や、陶器が用いられなかったころの洗面台は、まさにそんな感じだった。感性の点では、戦後の世相を信じない人も、少なからずいたのだろう。今はいろんな駅でレトロ化がなされているけど、いずれも陳腐極まりなく、やはり戦前を知る者の絶えた、断絶というものを感得せざるを得ない。

僕はいかにもお金の欲しそうに見える模様替えを批判しているところがあるが、だからといって、それをやめてほしいなどと思わない。そんなこと期待しもしないし、期待すること自体、無駄である。ただ僕がそう考えたという礎だけが、ぽっかりと残るだけなのだ。ちょうど、りっぱな栗の木の柱がそこにあったのだと伝えられるような…

何を考え、どう生きたか。それを感得できない「場」なんて、佇むにはふさわしくないところだ。佇む価値さえもない。いたずらに明治大正の意匠を新しい建材で表したところで、そんなのはフェイクでしかない。フェイクは、経年の変化がない。なぜなら、それはあくまでフェイクだから。ただあるとしたら、それは劣化である。

僕だって、フェイクはいらないのである。フェイクは自分の興味関心の払われないところにのみ、無意識に使用されるか、あるいは本物を十分感得したうえで、その代替品として使用するべきものなのだ。

けれどこの国にも探せば本物はまだある。それを知って、わかってつづけている人がいる。最後には礎石だけになるのだろう。かつての文明の遺跡だって、概して石しか残ってないじゃないか。

門司港駅は本当に海が近くて、駅舎から出るときにはもう、りっぱな噴水の向こうにななめに、海峡がほの見えていた。こんなに豪奢な駅舎が臨海部に立哨しているのは、ちょうどフーガのテーマがなにもかもがうまくいっている感じで、僕はまた心を奪われた。何よりも噴水のおかげで、恨みや歪みを孕んだ労働の姿がない。日本郵船や商社のビルが優雅に立ち並び、それは映画か模型のセットとしか言いようがなかった。

―フィクショナル―

そうなのかもしれない。

しかし僕がここを好きなのは、やはりおもねったりわざとらしいところがほとんどなかったからだ。ほんとうにそれがそのままに必要で、そしてその当時必要だった意匠でそれがそのままに建てられていて、それどころか現在でも同一の業務の遂行の場として活用されている、そういう理由からだ。僕が駅を好きになったのも、基本的な構造を変えないで駅をそのままに、目的も変えず、使いつづけている、そういうきわめて高い一般性をその場が証明しているからだった。

僕は永遠の一般性に強く恋焦がれている。だから数学では一般性のある解を好んだ。プログラムでもその言語でしかなしえないテクニカルな書法より、どの言語でも通用する書き方を好む傾向がある。僕はそれを美だと思っている。駅がボロであることは、一般性をかえって強めるのだ。ボロにならないものは、ニセモノである。人間が歳を取らないなどという絵空事には、興味を持たないわけだ。

芸術はそこに、永遠の前衛性を必要とする。その当時本当に驚きをもってかつ迎えられたものは、時代を超えて、その当時における鮮烈さをいつまでも擁しつづるものなんだ。

僕は九日間の旅の最後にこんなものを見せられ、大量の汗と焦りを抱え、ふらふらと波止場まで赴いた。僕にはいったい何があるというのだろう? 僕は人から残してもらえるようなものを何か作ったことがあったか。一度もないじゃないか。

異様なほどの湿度は、まさに異国のものだった。下関や門司港は、もはや大陸色だ。わざわざ朝鮮、中国寄りだ、というより、とりもなおさず、太古の昔から交流があったのだろう。この気候、風土の前には、もはや中国が、朝鮮が、そんなことを言う気力さえなくなってくるほどである。しかしその一方、九州は自分の国らしさや意識というものをかなりに強く持っている気がする。

多くの人かどうして協力して残していこう思われるもの、そんなものを自分が作ることができるのだろうか? もっとも、こんなことを考えているうちは、肩ひじ張りすぎて佳作ですら作れやしない。こんな思いはいったん冷却し、それからパンをこねるような日常らしさで、作品にに取り組める日々を取り戻さないことには、こんなことを考えること自体が無駄だろう。

波止場には膝小僧を抱えてたそがれている女人が何かいた。もう三十を回っていた。女人というものが、あんなふうな虚ろな眼差しで、一人で海を眺めることがあるのを、初めて知った気がした。男性はたいていこういうとき、きっとかの女人は何か高尚で迂遠な思索を巡らしているものと勝手に断定するのだが、たいていはもっと身近なことであると知るのは、もっと後になってからである。

海上には警察艇が水を切っているが、コの字になった波止場にもミニバイクに乗った警官が走ってきた。女人と僕は互い違いに離れて、その波止場にて佇んでいた。警官は僕らが何か密輸に関係しているか、ないし、入水でもするのかと思ったらしく、各々顔を覗き込んで堤防の先端までバイクで走っていった。そのあとどうするのだろうと思うと、彼はふつうに戻ってきて、帰っていった。

いずれにせよ、僕らは彼に何らかの心配をかけたらしい。なぜって? こんなコの字の波止場をめぐってやってくる旅人なんて、ほとんどいないからだ。けれど僕らには何か観光的なウッドデッキとか、お土産売場の建物などより、こんな風に実用的な場所で海を眺めるのが好きなのだ。そんなに金を落としてくれとおもねってほしくないわけだ。どうせぼくらには金なんてありやしないし、そんな浮薄なものに金を払う気もないときている。一ばん金にならない旅行客だし、けれどその一方、死ぬまでこのときのことは忘れない、いつまでも想ってくれる、稀少な人々である。

僕はなぜここまで旅を好きになったのだろうか。僕は本当に逃げてばかりいるのか? そんなに一つのことを突き詰めなければならないのか? もしそうだとすると、仕事としてなら、それは可能だと思う。が、しかし、そうでないなら、行動は複数の領域に広がっていくだろうし、興味の範囲もとどめられるものではないだろう。

自分自身が生きた証拠を最も手軽な形で残せる方向に堕落した、と、自己批判することは容易であるし、これまでにも何度もしてきたが、何の解決にもならなかった。僕はただ自分の感官だけを試したがった。そこに何らかの論理的なディアローグはないし、社会的責務といった意識もない。

こんな長大な旅行の先にはきっと何かあるだろうと、思うのも仕方ない。どこどこの大学に行ったら、どこどこの会社に入ったら、きっと…そんなことを多く人は考えるものだが、たいていの場合、その先には何もない。歩けども歩けども荒野がつづいている。僕がこんな風に誰かがつくった街を渡り歩くのも、単なる思考停止で、腰を据えて荒野を賑やかにしようという気概はない。と、批判したところで、やはり、何も変わらないのである。何も、何も、何も!

けれど僕が旅ばかり繰り返した―それがただの俗物だという証左だとしても―のは事実だ。そしてそんな事実しか残らない。およそ知的活動とはいいがたい、この営みは、どちらかというと、感性の懶惰な消費だ。誰のためにもならない、自分のためにすらならない。もはや何をしているのかわからない。ただそのときに自分が感官を働かせて存在したという事実だけを残したがっている、そんな気がする。知性を介したほかの人々との半永久的な共有物を作ろう、そんな意識が微塵もない気がする。僕のことを馬鹿だというのはたやすいが、やはりそれとて何の解決にもならないのだ。幸せなのは、何かに自分が巻き込まれていくことだ。もしそうでないなら、行動を!という自己啓発にそそのかされつつ、何度も盥の水をかき回しては止まるのを見て、かき回してのは止まるのを見てを繰り返すことになるだけだ。

結局僕はうちに帰って、西日でいっぱいの冷房もない二階の小屋に蟄居することになるだけだ。何も変わりはしない。僕が社会の役に立つことはないし、君はその役に立ちはじめているなんて言われようものなら、途端にその分野を嫌って、できるだけ無意味なことを始めるに違いない。決意することも、諦めることもしない。だいたい決意って何だ。僕にはそういう概念がない。ここ二百年はとくに人類の脳の暴走の結果だともいわれるし、意外に自分みたいなのがふつうなのかもしれない。人の役に立ちたいとなどと考える一方で、てんで真逆のことをずっと続けて、それはつまり荒野を賑やかにしようという意識らしいが、それもどんな荒野でも賑やかにしうるというその一般性を証明したいかららしい。僕はもう少し、みんなで楽しめる、死後もコミュニケーションを取れる共有物を作ろうという意識くらいは、持った方がよいように思った。そんなことをわざわざ言わねばならないのも、フェイクを嫌う僕が意外にも俗物だからかもしれない。

背中に真っ赤な融銅をたっぷり抱えて、僕はようやく門司港駅へと戻った。衣服越しに背中が焼けたくらいだった。疲れ果て、がっくりうなだれている。僕はこの噴水でいろいろなものを匿された門司港駅を味わいつくしたわけだ。匿されたのはそれはかつての階級社会だったり、現代のつまらない労働や日常だったりするものだ。その上にかつての甘美な帝国文化を今に残す、この駅を、僕は味わい尽くした。

あとは西へ西へ、ひたすら帰るだけだ。僕は肥大化した頭脳だけでモノを作っていくことが困難である。少なくともそういうタイプではない。なんでもDIYで、要はモノづくりに関してアウトソーシングしないタイプだし、すでにある完成物を器用に利用して目的をなしたり、それで納得がいなくても、自分の考え方を甘んじて何かにフィットさせる、そういうことができないタイプだ。自分のことに関しては自分のコントロールから外れることを極度に嫌うし、思い通りにしたがる。だからこそ他人には干渉しないし、完全に放置状態だ。

だからいつもゼロから体験して、その延長上にしか自分がいない気がする。ダーチャ文化といえばおもしろいが、不器用で原理的だ。簡単に言えば、指を使って計算しているタイプである。そういうと、なにかバツが悪い気がするが、頭だけで作ったものなんて、なぜかたいてい魅力的ではない。

関門トンネルを轟音とともにくぐっているとき、女性車掌が車内を回ってきたことは覚えている。僕は歩き疲れ、そのトンネルの中の白い光で、自分を擦り殺した。 ぐっすりと熟睡して、気が付くともう夜の二十時、広島駅を過ぎていた。