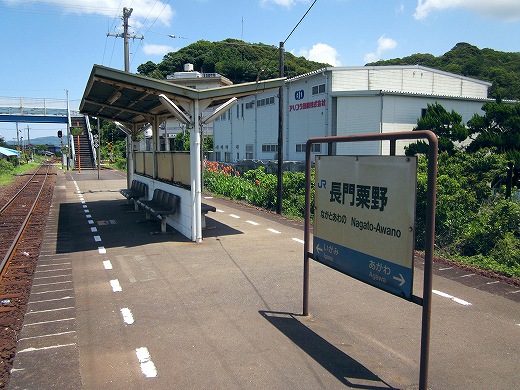

長門粟野駅

(山陰本線・ながとあわの) 2012年7月

仲がよかったシンジとケンは、一緒に旅行しよう、と格安の切符を共有して山陰線を辿って何日目かだった。いくらでも海が見える、との触れ込みで選んだのだが、そういう区間は限られているし、いくら仲が良いといってもこうしてずっと一緒にいてはだんだん相手のことがイヤにもなってくるもので、さっき長門市で降りて猛暑の中ようやく昼食にありついた二人は、一緒に座りはしたものの車内でそれぞれ別の方を向きながら眠っていた。目当ての名所以外ではそれまで気の向くままに下車していたが、とにかく店がない、悪ければ自販機までないことも多々あり、二人はやっとさっきの市駅で生き返ったのだった。

シンジは窓側だ。しばらくしてからときどきは薄目を開けて海が見えないか、と窺っていたが、内陸を走っているようで再び前腕に顔をうずめた。

ケンはグースカ眠っている。今にも通路側に落っこちそうだ。

「落ちたらおもしろいな」

と、内心シンジはトンネルの中で期待した。

なんか寂しい気もした。せっかく旅行に来てこれかと。けれど最初の何日かは楽しかった。無人駅で降りて泳いだり、石ころを投げ込んだり…

シンジはケンの寝顔を横から遠巻きに窺いながら、

「おれもこんな仏頂面してんのかな」

旅行に来たらこんなことになるのか、と、改めて幻滅する。まあ、でも相手もそれなりに努力はしてくれるだろう、そうシンジはなんとなしに思った。そうでなかったら、今すぐにでも切り上げたくなるかもしれない。

再び海が見えはじめた。シンジが、おい、と、ケンをツンツンすると、でかい上体を起こして、眩しがる。窓に近づいて、海を眺めはじめた。

「そろそろ降りるか」

「まぁ、ええよ」

シンジはちょっとホッとする。ケンは高校のときラグビーを少し齧っていたそうだ。けれど根は文化部みたいで、退部し、大学に上がってから一緒になった。ケンが快諾したのを受けて、シンジは髪と衣服を整えた。

次にポーンと案内された長門粟野という駅で、二人は下車した。

もう扉から降りようとしたその瞬間から熱気の魔の手が差し伸ばされ、シンジの後ろにいたケンは顔が引きつった。ホームを列車に沿って歩く二人。ゴォォと音を立てて天上から加熱される。そんな中にこんな軽油を燃やして動く車両が横付けになっている! そう思うだけでシンジはブッ倒れそうになった。

列車が去ったとき、二人は跨線橋にいた。周囲を見回すと、なんかやたら緑な水田が広がった、山々に取り囲まれたところでだった。ケンが、

「なんや、山やん…」

階段を降りながらシンジは、

「うっわ、古い駅」

屋根が和がらしのようにまっきっきの瓦なのだ。からしといえばおでんで、とにかく暑苦しかった。壁は白い。よくいえばペンションのようでもあり、南仏風でもあり。しかしやはりしっかりと和風だった。

階段を下りつくと雑草だらけの中に木造りの信号操作室が見える。無人化は最近ではなく遥か昔のようだった。

二人は駅舎の中に入りつつ、

ケンは

「次いつ来るん?」

「さぁ。」

ケンはシンジを軽く押しのけて時刻表の前まで行くと…

「おい! 1時間半も後やぞ! どーすんねん、こんなとこで1時間半やぞ!」

シンジはゲラゲラ笑って

「知るか」

「いや、お前が降りよ、いうたんやけど」

…

「いやマジでこれ無理やって」

ケンはいかにも健全そうにそういう。でももしかしたらそんなフリしているだけかもしれない。しかし―

シンジもこうした旅は好きな方ではあった。けれどそのシンジでさえ、ここはちっょときついなと思いはじめてはいたのだ。

確かにそうだった。二人が外に出る直前のポーチの屋根の下で駅前を窺うと、そこにはとりあえずあるような南国のソテツの駅庭、そしてセミの抜け殻みたいなタクシーの事務所と同じく躯体ばかりごついJAの建物があるだけで、すてべがキーンと暑さでこち固められていた。それは熱いブルー・アイス、ないし瓦斯火、水色な固形燃料。

シンジが

「行こうか。」

「どこへ」

「町歩き。」

ケンは辛気臭そうな顔をして

「やめとこやめとこ、なんもないって!」

シンジが苛々したように鼻からため息を吐く。

「じゃあどうすんのさ。ここにいるの。」

真っ白な木造舎はカンカンに熱せられ、戸は開け放題、建物がある以上陰にはなっているはずなのだが、その意味が全くないように思われるほど、空気そのものがチンチンに熱いのだ。

「こんなとこいたら、ほんま死ぬわ。うわぁ、行くしかないんか…」

町並みは熱気塊に圧潰されていた。ほんとに空気に重量があって、上にズンと乗っかているようなのだ。ミクロで見れば、数々の分子が屋根を激しく攻撃していることになる。そしてとりたてて何か個性的であったり、伝統美があるというより、戦前、戦後あたりの古さのままずっとそこにあるような店や漁協組合が見られるのみだった。

シンジも、何もないな、と思いつつ、うな垂れて歩いていた。頭を上げていられない。

たぶん山陰にはこんな集落が数え切れぬほどあるのだろう。ただ、不思議なことにあの臙脂の石州瓦は見かけなかった。あの駅舎の黄色のだって、色感が違う。そしてその屋根屋根の黒っぽさが、いっそうごく普通の集落として二人の目に映った。

ケンはしんどそうだ。けれども何かを探したがっているのはわかった。たぶん海が観たいんだろうと、二人はその方向に抜け出した。

そこは青緑の狭い漁港で、かすかに海風が入ってくる。しかしその風も熱風だ。

ケンもどうにか顔を上げて、海を眺める。すぐ向うに緑があって、細長い島のだった。それでなにか青春の爽快な海洋というより、漁業にはもってこいという、生活の海だ。

「これかいな…」

「まぁそんなこというなよ」

人は一人として出ていない。二人がここにいること自体、真夏の中の幻に思えるほどだった。白砂青松の海辺ならまだしも、ここにいちゃ町の人から

「あれはうちの町の者だけど、都会から帰ってきて実家に居ついて仕事もせんでぼけーとしとるんじゃ」

なんて言われそうだった。シンジはただ、こんなに暑いんだから今はすべて堪忍してくれ、そうして、人影だに見えた軒先の老松に思わず手を上げて会釈したりするほど、頭がのぼせ上がっていた。

歩いてはいたがまともにしゃべれもしない。つねに二人は距離を取っている。むやみに近づきでもしたら当然のように突き飛ばしただろう。それぞれが苛々しながらも冬の日のように内にこもって、自分自身に、なぜいま我ここに在りや、そう尋ねていた。

二人は顔を見合わせて、

「もう海観たからいいか」

と、どららがいうともなくいうと、それまでよりかは多少元気に、駅へと戻っていった。

シンジは少しがっくりしていた。自分の感性が間違っているかもしれないと思えた。

屋根にべったりからしを塗ったあの駅が近づいてくる。ソテツの傍でシンジは簡単に駅を画面で写した。ケンは暑さのせいもあるだろうか、苦虫を噛んだような顔をして、そのまま先に駅舎へと入っていく。

二人は、こんなところで腰を据えるなんて信じられないというふうに、ためらいがちに腰かけた。だってそれは、火を消したばかりのピザの石窯の中にまさに座り込むようなものだったから。オーバーでなくほんとの話だ。

「あちー、きちがいになりそうや!」

とケンが言うので、

「確かに、もうこれは我慢できる代物じゃないな」

「ていうかさ」

何もしていないのに、玉のような汗がどんどん首に垂れてくる。

それをケンはタオルでぬぐいながら、

「こんなとこ、もう、どうでもええねんて」

「そういうことはいうな」

「別にこんなとこなくなってもかまへんねん」

じゃあ、こうやって旅行で来たりできるのも、全国津々浦々に町があるからだっていうのはどうするんだとシンジは思った。

ケンは両脚を大きく開いて、

「おれ、こういうところの出身やったし。今思い出したわ。」

鉄を湾曲させて組んだ改札からは草いきれ、遠くからノイズのように蝉の声が聞こえてくる。

つづけて、

「貴重やと思うよ。ありがたいと。けど…」

日陰だった太陽が顔を出し、駅舎の中以外のすべてが、燃える青の賛歌に包まれ、子供が大好きな黄色な光がいっぱいになった。だけど二人はずっと、ここにいるしかない。

気温はクゥーンと粘っこくあがり、時間はまさに無の音を立てるように刻々と削られてゆく。町はエタノールの透明な火炎に包まれ身じろぎもしない。

ケンは突然、あぁぁあぁぁとヘンな声を上げながら外に飛び出し、下に藻類を溶かした水が輝いている縦型散水栓をひねって、ホースで水を自分の頭にぶっかけはじめた!

「おい! そんなことしたらどうやって列車に乗るんだよ!」

たちまち半ズボンからTシャツまでずぶ濡れだ。

ケンはひとしきり水浴びしたり、ごくごく水を好きなだけ呑むと、こんどは悪そうな顔をして、駅舎の中にいるシンジにホースをおもむろに向けはじめた。

「おい! おま…」

もうケンは頭がおかしくなったのか、古さを隠そうとに真っ白に塗り建てられた駅舎の中がずぶ濡れになるくらい思いっきり口を絞って、シンジに水を浴びせかけた。

「ばか、あほっ、やめれって」

止めようと走り寄ってホースを取り返そうとしたとき、シンジはいつしか顔がほころんでいた。今度はシンジがケンのズボンの中にホースを突っ込んだ。運動部にいたことを思い出すとケンは楽しくて仕方なくなり、今度はシンジの口にそのホースを突っもうとした。

ゴボゴボ音を立てながら、

「それは死ぬだろ」

と、ケンの頭を殴ると、その日焼けした顔面に至近距離から思い切り水を撃った。

ずぶ濡れのまま二人は駅舎の中で座り込んだ。ひと泳ぎしたかのようだった。

シンジは、負けたなと思った。けれど口には出せなかった。もし一人で来ていたら、気の狂う暑さの中で、あと20分、あと10分、修行僧のような目つきでこらえていただろうし、たいせつな町、そんなふうに書き立てたかもしれない。

ウソのように涼しくなって、何もしゃべらずにただボーッと二人は改札口を眺めている。どこからともなく野辺の風の中、鉄輪の音が聞こえてきた。シンジはつとにケンと自分が一体化したような気がした。

シンジはふと辺りを見回す。自分一人しかいない。

「そうか」

哀しむというより、静かに微笑んだ。

もう終着駅までそんなに道は長くないんだ。

この山々に広く取り囲まれた水田の地から、どんな風にこの先道が曲がって、どんな風景がちらっと見えるのかわかれらないけど、それでも結局は一人でお墓に入るような、そんな静かな静かな微笑みだった。