長門二見駅

(山陰本線・ながとふたみ) 2012年7月

僕が彼女と駅巡りに行ったのは付き合ってまだ1年にも満たないころのことだった。僕としては決して一人では行く気にならないようなところ、例えばゴールデンウィークのフラワーガーデンや角島大橋のような取って付けたようなブールオーシャンに浮かぶ白い橋のようなところにまだまだ二人で行きたかったのだが、どういうわけか僕の趣味を嗅ぎ当てた彼女は駅巡りに出ようとせがんでくるようになった。

駅巡りは僕個人の世界であるし、わりと長い間独りの自分を器用に支えつづけてくれた存在だったから感謝していた。そこに彼女が入り込んでくるのは何か女人禁制を破るようでもあるし、何より彼女が自分の色に染まることが僕には気が進まなかった。

「行ったっておもしろくないよ。」

「おもしろいって、ほらこのブロガーさんも書いてるじゃない!」

「あれはね。違うんだよ。行ったって本当はつまんないの。だけど器用にいっぱいいろんなものを見つけて、それにストーリーを付けて、いっぱいいっぱい賑やかにして、それから写真も補正しまくって、書きたててるだけで、実際行ったらホントなーんもないんだよ」

彼女は無表情になって愛想をつかすように目も合わせずため息をついた。そこで僕はいつものように察する。

―そういうことじゃなくて―

ということなのだろう、と。

ちょっと違うことを言い過ぎたかと思っていると、彼女が、

「ほらこの人とかさ、予定も立てずにいろいろ降りてるけど、めっちゃおもしろい駅いっぱい降りてるやん!」

「だからそれもね、トボけてるだけなんだって! ほんとは裏で時刻表を調べまくって一分単位で予定を立てて天気予報も見てまぁ準備しまくりなんだよ。ほんと罪作りな連中だよね。」

要はああいう面々はいつも茶人的淡泊さを装ってフッと視線を遠くにやっているのだが、実際の頭の中は極めてしたたかで、素知らぬふりをしているだけなのだ、ということが僕は言いたかったのだが、それをそのまま言うのは封印した。というのもたぶん彼女はそんなことを聞いているのじゃない、というところに落ち着くのがわかっていたからだった。それで、僕は続けてかなり外したことを主張しつづけたかもしれない。

「高校生のころ、一人で花巻に行ったんだ。宮沢賢治の詩集に憧れてね。だけど行ったらびっくりした。何にもないんだよこれが。それでようやくあれは賢治の創造物だったのだと気づいたんだ。もっともそれは地質時代への想像力から育まれたものなんだけどね…」

ともかく僕らはその夏、山口に赴いてうち一日だけ、何駅か降りる予定を組み込んだ。

予想通り、もう3駅も降りると彼女は飽きて疲れたらしいのがその表情からありありと汲み取れた。

僕は事前に降りる駅を決めるべきだと主張したが、彼女はあくまで適当に降りて偶然すばらしい場所と出遭うのだと譲らなかった。こんなにもバクチの好きな子だとは思いもしなかった。僕を選んだのもそんなところからくるんだろうかと思うと不安になった。

予想通り、やはり僕たちが降りたのはつまらない駅が多く、おもしろいといえるのはそのうちの一つきりだった。特に彼女が機嫌が悪くなったのはトイレが貧相な簡易な駅舎の駅だった。こんなところに連れて来て悪かったとも思った。いや連れてきたのは彼女の気まぐれなのだが…

ほんとよく考えればよくもまああんなプレハブのひどく精神的に貧しい駅がこの世にあるものだとも思われた。独りのときには考えもしないことだった。

4つ目くらいに我々は長門二見という駅で降りることにした。理由は彼女が、なんか乗り疲れた、ただそれだけである。

片方には山崖の法面が10mほども聳え、もう片側に古い国道がのんびり走っているという、つまらなさそうなところだった。

僕は降りる前からわかっていた。そこに重厚な駅舎なんかなく、簡単なもので、そして地下道を経て車溜まりに至る…でもトイレはきちんとしたものがありそう、そんなところだった。なにせもう僕は何千駅も一人で降りているのだ。

ホームに降りると彼女はうって変わって快活になっていた。僕はそこではたと或る共通点を見出した。それはライトな駅で今に近い生活感が少しくらいある駅だと彼女は元気になるということであった。そこは過去に生きた僕とは違うところだった。僕はクラシックを聞き、彼女はポップスを聞いた。それから、僕も少しはポップスが好きだった。

長門二見について書かないいといけない。

列車の去った山崖のホームで彼女は来た記念に見下ろせる風景などを撮ったりしていたが、いじわるっぽく、つまんない駅やろう、と尋ねると、いいやん? というので、疲れたのは僕の方だった。彼女の丸っこい頭や首が、子供っぽく見えた。なぜ僕らは今ここにいるのだろうかと思った。

それから不思議な地下道を経て駅舎を背景にして二人でどうにかにっこり撮ると、僕らは国道の外街近くまで行って道路越しに眺めた。その中に一軒だけ和菓子屋があった。

「こういうとこって、どうやってやっていっているんだろうね…」

と彼女がいうので、僕は少し気重くなった。

「昔は町には必ず一件は和菓子屋があったものだよ。来客があるというのもあるし、ただ日常的に生菓子が食べたいというときがあるからね。こういお店でも意外に大きな駅、例えば下関や近くのスーパーなんかに卸したりしていて、やっていっているんだと思うよ。」

「ここで作ってるの?」

「そうだぁ、ね。おたべみたいな規模だと工場になるけど、和菓子はこれくらいのお店で十分なことが多いんだ。」

彼女は、ちょっと関心したような安心したような返事をすると、急に、あそこでなんか買って休憩しようよ、と言い出した。まあそれもそうだなと。独りならそんなことはしないのだが、やはり二人だと間を持たせないといけない。

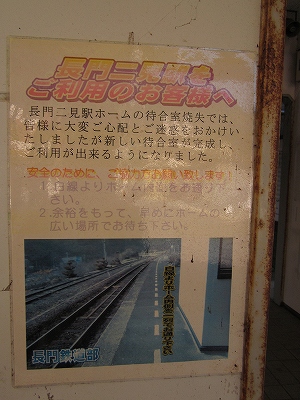

駅は駅舎らしいものはなかったけど、立派な待合室が備えられていて、フローリング敷きになっていたのだった。そこには夫婦岩ふれあいステーションとあった。けれど僕は見ないようにした。彼女も気づいていなかった。いずれにせよあそこならゆっくり座って食べられる、と、僕らはその場所のことを思い浮かべていた。

ずっと二人でいるのもなんなんので、僕は先に駅で待って、飲み物を用意しておくことにした。だいたいこういうと買い食いのときはでどっちが持つのかというのは、交代ごうたいとか、そのときのバランス感覚でやっていた。まあトータルではたいがい自分が負ける形だ。

車は多くなかったが、彼女が国道を渡るとき、轢かれるんじゃないかと気をもんだ。

僕はお茶を2本買って独りで床の間に座っていた。そうして独りで旅しつづけていたころに、自分自身が陥入していく思いに囚われた。いや、その陥入した世界が、本来の世界なんだろうか? 残念ながら、そうではなかった。もう自分が何日も好きにいろんな駅に降りていろんなまちを見る、そういうことはできないかもしれなかった。

できるかもしれないけれど、そうしても頭の中で、彼女の存在がいつも絡まって、エンゲージメントの枷がひらひら踊っていた。

何もかも幻だと信じようとする。僕はいま幸せかというと、それはどうかわからなかった。ということはきっと幸せなのだろう。けれど何の理由をもって、彼女と離れないといけないだろうか。そんなことができるだろうか。

独りでここで、徹底的な孤独の世界の住人と化していたころのことを思い出す。僕はちょうどこんなふうに駅寝する人のためにあるような駅で、いつか静かに死ぬつもりだった。烈帛の音を立てて胸を切り裂いて、柘榴のように内臓を飛び出させて死ぬ― 僕はそのころ血を巡らせながらも静かにコールド・スリープしていた。

夏の駅はいつも暑く、快適といった言葉とは真反対のところだった。夏のしじまに黒い血の塊が体の中に立ったものだった。

このままもし彼女が戻ってこなかったらどうするだろうか。僕はたぶんどちらの世界が真正かの判断を失い、また駅巡りを始めただろう。

僕はたまらなくなって、何度か外へ出て和菓子店を眺めた。すると何回か目かで、そこの女主人がピヤッと日よけを下ろした。僕は不安になってその店に行くのではなく、待合室に戻って一人で彼女を待つこともなく待つことを選んだ。

そもそも彼女と僕を結びつけるものは何だろうかと考えた。リングや紙切れはない。もし突然彼女が音信不通になったら…ただ僕らを結び付けているのは信頼関係だけだった。それは待ち合わせの場所と時刻にやって来るとか、返信をするとかいう、きわめて現象的なものだった。

僕が夏の暑さに耐えながら静かに座っていると、彼女は紙袋を提げて戻ってきた。二人で食べるにはちょっと大きい紙袋なので焦った。彼女は待合室に入って来るとき、いたずらっぽい意味不明な笑みを漏らした。

「なんかね、うちらがホームにいてたのを見てたんだって! で、水羊羹買ったんだけど、なんか夏だから夏越の祓いでこれ食べなさいって、いろいろもらっちゃった。」

僕らは暑い中、横に並んで座り、あまいとか言いながら、水羊羹と夏越を食べた。暑いせいで、彼女の前髪が汗っぽい額に張り付いていて、その身体が必死に生命活動を発露しているのを僕は眺めた。

夏越の祓いを食べていると、なぜ僕が一人のときには何もくれず、日よけを閉め立てたのだろうかと思った。二人で行くと、いつも店の人はサービスしてくれた。人と人が会って増えていくことを、きっと素直に喜んでいるのだろう。けれど僕にはいささか苦痛でもあった。過去の自分、いや、たった一人でいた彼らを、どのようにして弔ったらいいのだろう。僕がいま二人でいるからといって、傲然としていられるだろうか。そう思うとお菓子を食べているのに砂を噛んでいるような気分になった。

僕は彼女が夏越の祓いを食べるのを間近で見はじめた。それは確かに水分を過分に含んだ、甘い寒天のお菓子だ。彼女が食べているのに、自分が同じそれを食べているように僕には思えはじめた。暑いのにもかかわらず、二人で横に並んで座っていた。仰向けになってふっと窓から見えた空は、夏の雲がちぎれちぎれに飛んでは追いついたりしていた。窓の脇には古ぼけたカレンダーがかかり、姿見が僕たちを映し出していた。まだ15時くらいだというのに、窓ガラスに色がついているのか、僕には鴇色に見えて、どうしてこんなにももう夕方なのだろうと思った。

僕は外に空気を吸いに出ると、入口わきにあったプランターのゼラニウムの刃が僕の脚を切り、陽が落ち着いたのか、女店主が再び日よけを開けはじめた。僕は静かに心の中で花を手折って、残ったお菓子と一緒に、過去の自分とそして過去に生きる人々に、お供えをした。