山陰本線・長門市駅―宵の長門市駅―山陰海岸紀行

(山陰本線・ながとし) 2012年7月

宵の長門市駅

どこにでもありそうな三見という、山陰は長門の或る漁村の駅で私は日没を無事見送ると、"自分にふさわしい場所"は、今日はもう探さなくてよい、そう赦されたようで、それは何か、南の島の自由な日没だった。

或る人は私のような者を自分探しだと糾弾する。しかし、私にはその必要はまったくなかった。むしろ自分を信じ切っていた。いずれにせよ ― また旅が旅らしくなる夜を迎えられたわけだ。

もっと明るい時分に降り立った不思議町の飯井に列車は停まる。そこはもう海も空も赤紫に染まった、降りるにはそら恐ろしい場所となり果てていた。慣れた町でも恐ろしい時間というものがあるのは不思議だ。ときに奇妙な夕暮れや、超現実的に大きく赤い月など―

父のいた或る日曜の午前、この世の終わりのような朝焼けたままの空に暗雲の垂れ込めて、何が起こるんだろう、と、口々に話し合ったこともある。数少ない平和な一景かもしれない。

最近はどうしてそんな昭和な不可解の空を見かけないのだろう。

まっ昼間に降りてなんもなかった長門三隅を過ぎると、市街の感じがして荷重くなった。明らかに長門市圏だ。鏡になりかけている窓を眺めていると、支線が合流してくる。窓は冷房で冷たく、その温度差に悲しくなる。分かれ道という、レールの泣き別れの音を心に聞く。

「お忘れ物のないようにお降りください、長門市です」

そう機械がしゃべりながら減速する明かりの車内は、或る小さな専門学校からの帰りかのような錯覚を、私にもたらした。

けれどそうしたつましく純粋な、自己に対する認識を私は丁重に断り、尊大に旅行を繰り返した。あらゆる義務、組織から自由であるいっぽう、あらゆる人、コミュニティから拒絶され、そしてそれを、悲喜のつかぬ無表情で俯瞰していた。

多くの私服、制服の学生や、少数の仕事帰りの人たちとともに降りる。そこは、人々の汗が蒸発してこうなったかと思うほどの、むわぁと湿度と潮気の充満した、そしてなおも鹹水を絞らせるような熱帯夜の端緒だった。気動車の轟音が耳をつんざき、疲れた体を振動させる。

みなよそ見もせず酔っ払いのようにドタドタ古い跨線橋を昇って、狭い通路で太った老駅員に定期を改められ、車のドアのやわらかな音を次々と立てていく。

「なんか場違いなところに来たかな…いや、そんなはずはないぞ。もう梅雨明けして8日も経っているし、7月も終わりかけだ。なのに旅行者らしきはどこにも見た当たらないじゃないか。こんな宵の口はちらちら見かけるはずなんだけどな…」

私はかなりに不安になった。構内からも覗ける待合室からも、人影が消えている。自分たった一人だ。

遠くで運転士が回送列車を入換している。

腕時計を見ると19時をとうに回っていた。夏の日長で、いったいいつまでこの薄明はつづくんだろうと思った。

山口らしくまじめな町だな、と私は思いつつ、改札を出た。

萩からくると、明らかに空気感が変わっている。ここはどちらかというと、山陽や下関などの海辺のまちと親和性があった。よく考えれば美祢線が最短で結んでいる。そんなわけで、長門市は山陰の山陽である、と、私は得意げに断定した。

紺地に血液をぶちまけたような夕べ、蒸し暑い汐の空気の中、じっと黒い蛾が待ち構えている。気筒音はミッションふうに静かだ。もうすぐ山陰の旅が終わってしまうんだ。山陽が近いのがわかるのだ。もう、あす、あさっての話になる。

延ばそうにも、もう探し求めた山陰はその先にはない。

でも今晩はここで食事して、それから長門湯本で温泉に入るんだ。それが残り少ない楽しみだった。美祢線の列車はまだ一時間半も先で、うまくできた予定の例のはずだった。

黒い蛾の監視を逃れ、長門の町をほうぼう歩いた。うれしいことに酔客をしばし認め、飲み屋が元気だ。できれば食事処、けれど気づくと弁当屋にすっと入って一ばん安いのを注文していた。駅で食べれば、戻る時間が浮く。駅寝するのも、同じ理由に近かった。

できるのを待っていると、もう少し早く決めた方がよかったなと。飲み物はチェリオで100円で買う。8日目だからもう仕方ない。

さらに重くなった荷物を持って熱帯夜に繰り出すと、これ以上の街歩きは即時否決。表示計によると32℃,残り時間も長くない。

例のタクシーのそばを得意げに抜けて、意気揚々、さあ、と、明るいけど誰もいない駅に帰りついて弁当を開けた。すると、どういうことだろう? 中は漬け物だらけで、顔が青ざめた…「え? せっかく買って、これ」…長門の人は漬け物が好きなようだ。咽頭反射が起こるので、汗吹き出しながらも私は涼しい顔でだいぶ処分した。この話を髪を二つくくりにした妹にしたらひざを叩いて大笑いするので、私は黙ってその頭を殴りつけました。

妹は知っていたのだ。兄がほんらい、仔牛のトリュフソースがけ ― パイ皮包み焼き ― といった貴族的な料理が好みなのを…しかし気高げな私はやがてお金を失い、気づけば地を這いながら天を仰ぐようになっていた。

だから、現実には動(ゆる)ぐ身体を御し、独り駅の中でかろうじて座っていた。最後の恃みは認識力や選択眼なのに、それがもう利かなくなっている。すると、あとは騙されて絞られるだけになる。それは最も惨めで、恐ろしいことだった。

そういう話も、もう少しすれば、ストーリーに載せて書けると思う。舞台は徳山だ。

外ではあのタクシーがついに背景に同化し、人を暴力的にする、潮の吹くようなあのいやな暑さが続いていた。

駅員が何かと視線を飛ばしてくる。確かに、駅のごみ箱にそんなものを捨てられたらたまったものではない。しかし私とてもう必死だったのだ。駅員に弁当ごとあげるのも手だったか。

いや、それはどう考えてもおかしい。

タクシーのエンジン音が私を監視している。運転手はずっと駅の方を見ているに違いない。そして私を窺っているのだ。

ホテルにも泊まれぬ ― そういった思考の倒錯が起こりはじめる。しかしそれもおかしい。ほんらいは効率を考え、自ら進んで駅で眠っているはずだ。

何もかも譫妄だ! しっかりするんだ、お前のことなど、誰も知りはしない!

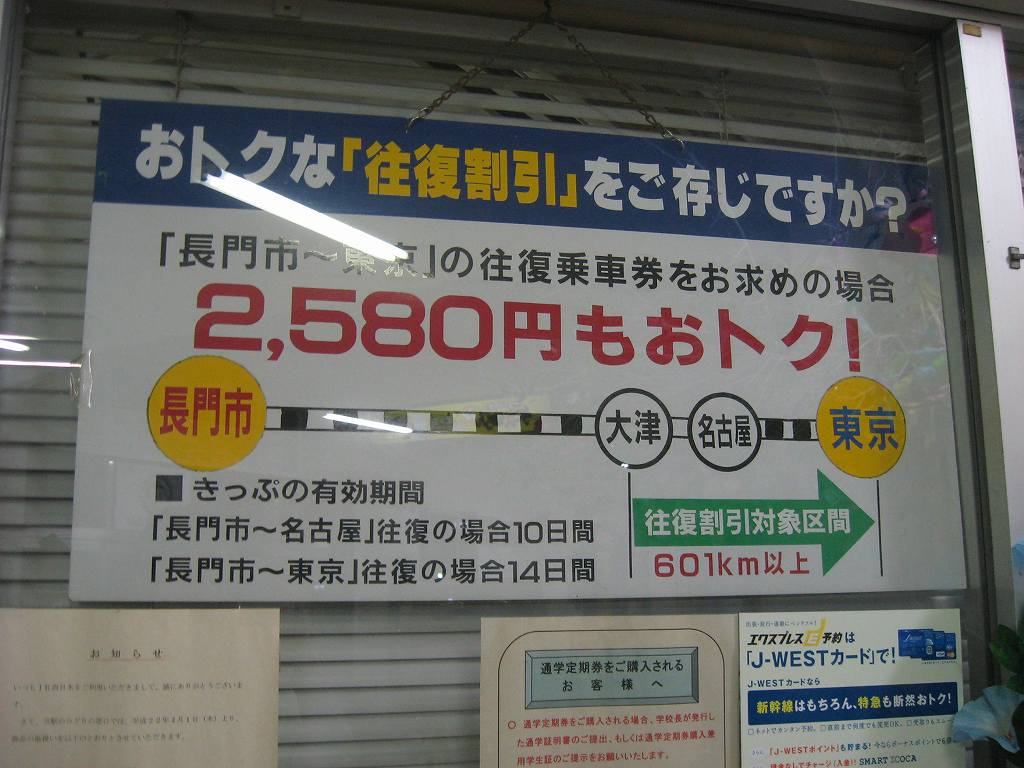

突然、そんなことは露ぞ知らぬ爺さんがふらりと駅にきて、大声で数日先の優等の切符をこしらえてもらった。あるいは別の老士は窓を叩いて、何の臆面もなく単に尋ねたりした。私はそのときどきの駅員の声を聞き逃さなかった。

ごく普通の人だと私は判じた。そう、ここはごくふつうの街なのだ。

タオルで汗を拭き、お茶を飲み、身なりを整える。そして、荷物を整理する。

入線の放送を聞いた後に、改札をくぐった。私が列車に乗るためにここにいたことを示し、どこにでもいる人間になるためだった。

長門湯本へ

夜の島は風が動いていた。停車している列車の光は漏れるように流れ、たった私一人のために二方向の列車が口を開けて待ってくれている。

「君はどっちに乗るんだい?」

その山を穿つような轟きは、国家的な意志を感じさせるところがあった。

私は移動手段を持たず、列車があることを示すダイヤグラムをただ頼りに、身体が動いているだけだ。そのことは何よりも私を無垢な存在にした。

私の這入りこんだ車内は長椅子しかないが、その分空間はひろく、パノラマな窓がいくつも並び、ゴージャスにカーテンがかかっている。不思議なことに、静かにも感じた。ふらりと姿を現す運転士さえスマートにみえる。彼は、私のこの駅でのことなど知らないはずだ。そう! リセットされたのだ。冷房のおかげで私は、真人間になりつつあった。