長門市駅―長門市の街

(山陰本線・ながとし) 2012年7月

長門市街

気候区としては九州北部に入れられる山口は長門。それだから夏はこってり暑い。たどってきた雲伯地方とはまた違う感じがしてる。二つの暖流も近い。それで仙崎まで歩くのはまた早々に投げた。いろいろ駅に降りて、歩くのも入れるとなると夏はもう無理である。けれど長門の街はまだ個性が漂っていて、ひところ多くの人が楽しんだ一人旅を味わうにはよさそうなところだった。われわれ孤独な旅人はよく"ガラス張り"に拒絶を示す。あれは建築の軽量化が可能になった技術上の進歩もあるけれど、いっぽうで何の区別もない、心と思いを失った抜け殻のような私たちを想わせるところがあって、我々は静かに心に帳を下ろすのであった。

けれどよくうれしがって古くさいとかいなかだとかもし私がいうのだとしたら、きっとそれは私が融和してしまう前に、いったん突き離しているからなのだろう。

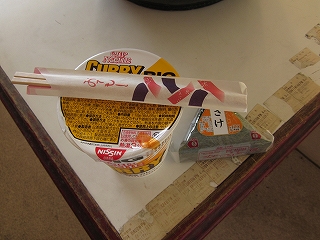

長門の街はそこそこおもしろかったが、この暑さで頭痛を引き起こし、苦虫を噛み潰したような表情で駅へと戻り、私は或る廃店舗を利用した休憩所に入った。そこは昭和の亡霊が漂うぼろぼろのがらんなのに、冷房が氷の世界のように効いている。おまけにかんたんな食べ物まで売っているのだった。外からはまさかそんな店があるとは到底思えないような、忘れ去られた不思議なところで、けれと私は突然、そこで康太とその伯父に本当に出会ったのだった。その話のいきさつはこうだった。

敬一が長門を離れ帝都の大学に進学して二年が経とうとし、故郷に帰る途中だった。本来ならば誇らしい夏のいっときがまた訪れるはずだった。昨夏はそれこそ父母のみならず、祖父母、おまけに遠縁の親戚まで寄ってきて敬一の滞在した一週間、歓迎会がしぜん開かれたのだった。その歓待は敬一には夢のようで、みな、おつかれ、よく帰って来たな、疲れたろう、帝都はどうだった、もう慣れたか、と、ねぎらい、酒宴の席では、敬一は国を動かす人物になるのだ、今のうちに挨拶しとけ、と、ふだんは厳しい伯父貴が敬一への激のつもりで吐いた台詞をみな真に受け、遠縁の知らない小母さんなどは、ほんとうにそうね、いまから懇意にしておけば、こんご融通が利くわね、と、名前と連絡先の記した紙を、よろしくね、という言葉と共に握らされもした。そうしてそんな紙が手元や鞄に一杯になって、敬一はいやいや、と照れどおしだった。しかし敬一は、死ぬほどうれしかった。

昔話もよく出た。敬一は昔からできる子だった、集中力がほかの子とまるで違っていて、別格だった、旧制中学に合格したときはびっくりしたもんだ、しかしそれにとどまらずついには帝都へ、いやぁ、もう、いうことがないよ、云々。母ときたらもう倒れんばかりに、尊敬します、と、本気で敬一に跪くありさまだった。

楽天的な叔母は、昔はほんとによく泊まりに来てくれた、まだかわいらしい、こんくらいの(背丈の)ときからうちに来てくれたね、長門の花火いって、お造り食べて、さんざ遊んだら帰るって、もう、火が消えたように家の中が寂しくなったわ、と茶化した話しを繰り返すばかりだ。叔母は子がなかったのだった。

しかし敬一が一ばん気にかけていたのは、十近くも離れた弟の康太(こうた)のことだった。康太と敬一は年が離れているだけあって仲がよく、そしてよくできる兄のことを康太はこの上なく尊敬し、自慢の兄であった。宿題でわからぬところがあると、真っ先に敬一のところに持っていった。康太が高校くらいの内容に興味を示しても、実にわかりやすく、その先におもしろい法則が眠っていることを仄めかして教えるので、康太には何か宇宙が見えてくるようで、兄に傾倒し、崇拝しさえするほどになっていた。

兄がこうしてほんとにえらくなったのを実感すると康太は、ちょっと兄としゃべりづらくなってしまった。そして敬一がみんなのものや国のものになっていくようで、康太はさびしかった。酒宴の席でも早く寝ろと追い出され、独り窓に網戸し布団に腹這いになって、線香を焚いて本を読みながら足をゆっくりとバタつかせていた。

深夜の一時になっても、家の中は煌々と暖色の照明が灯り、歓声が漏れている。もう後は大人たちが食ったり飲んだりで楽しんでいるだけのようで、ようやく敬一も解放され、ぐでんぐでんになって二階に上がった。

康太がすぐ戸を開けて出てきた。

「おお、康太、久しぶりだね。すまないね、みんなが騒ぐもんだからつい…兄さん今夜は疲れてるから、もう寝るね」

康太はうつむき、黙って自分の部屋に戻った。

敬一が夜中にふと目を覚ますと、もう一階は寝静まっていた。親戚はとうに帰り、父や祖父はたぶん和室の上に布団を敷いてごろ寝しているのだろう。

「ちょっと悪かったな」

康太がずっと待っていたことにはたと敬一は気づいたのだった。

翌日からは康太と街に出たり、山に入ったり、そして夜は一緒に寝て、都会の話をいっぱいしてやった。康太は甘えっきりで、もうずっと一緒にいたい気分だった。

それから一年と経たないうちに、敬一は誰にもいわず、大学を辞めていた。夏に初めての里帰りをして都会の一室に戻ると、どういうわけか朝に起きづらくなったのだ。十月はじまりの後期に入り、やがてイチョウ並木はやわらかな日を浴びて鼈甲に色づき、はらはらと落葉していった。敬一は日に日に日が短くなっていくことに神経質になり、そして恐れるようになっていた。

それだけではなかった。はじめは同期と楽しくやっていて、敬一は友達も少なからずいた。しかし第二外国語を敬一は楽しみにしていたのに、都会の彼らはすでにそれらを知っている者ばかりで、彼らは第三、四と登録し、おまけに有志で少数言語の古文の作品を輪読したりしていた。或いは法科の四年次の内容まですでにやり切っていて、講義に出るのはあくまで復習のようにみなしている者までいることを知った。

秋はめいめいが自分の方向性を明瞭に見出し、仲間も確定していくようで、敬一は置き去りにされたかのようだった。

秋を期にアルバイトをはじめる学生は一気に増えた。大学に慣れたからだということだった。

敬一は俗な仕事に手を出すのがいやで、すべてを断った。ほかの者より多くの時間を手にした敬一は、神経衰弱するほど勉強に手を出した。にもかかわらず、極度に難しい専門講義に置いて行かれ、成績表に初めて不可の文字が現れるのを確信した。もちろん郷里の家の者にそんなことが知られるのは恐ろしいことだった。しかし何よりも、自分にとって許されないことだった。

冬も深まり、やがて敬一は大学にはほとんど足が向かなくなった。部屋はおろか布団から出られなくなっていた。

友人から「もう講義出ないの?」と短いメールが届く。敬一は、内容がからきしわからなかったからだが、ほかに取りたい講座があってそこに出ている、とウソをついた。友人があの内容をごく自然に理解していることを思うと、自分がそこにいてはならないような、もっといえば人間ですらないように、思われていたのだった。

その冬、敬一は帰省しなかった。故郷には電話で忙しいから、と、だけ伝えた。

郷里は敬一のことをすっかり信じてきっていた。忙しいと知らせてくるのは、いいことだとさえ考えていた。

「半年と経たんうちに再び里帰りしてるよう男は、見込みなんぞありはしませんよ」

そう豪語したのは祖母だった。敬一の家族は一事が万事この調子なのだった。父よりも伯父が幅を利かせているのも、伯父が家長だったからだった。

とにかくそんなわけで毎月の生活費や一期分の学費は振り込まれていた。いっぽう敬一は、お金の無くなるのを恐れ、暖房も衣食も削り、いっそう堅固に引きこもりはじめていたのだった。

とどめは、年明けに他大の先輩から誘われたビジネスの話だ。人文系の勉強は「コスパ」が悪く、意味がまるでない。そんな無駄なことよりもビジネスで成功し数字を挙げることの方が肝要だと吹聴、洗脳され、敬一はかなりの額をその先輩に預けてしまったのだ。

その先輩は都会の高級なマンションを借り切っていて、在学生のためにディスカッションを毎週開いていたのだった。在学生はそのハイソな生活を目の当たりにすると、誰もが一瞬で信じ切った。

幾度も敬一は死のうと思った。もし父兄がこのことを知ったらなんというだろうか。伯父には顔の骨が折れるまで殴られ、母は鬱病になり、かわいい弟、康太からの信頼はすべて失うだろう。いなかというのはこんな中途半端なまま帰られるところではないのだ。近所の人はなんというだろうか? あの親戚は? 去年の恥ずかしい宴会はどう落とし前を付ける? 考えれば考えるほど、敬一は死ぬしかなかった。

敬一は退学届けを出し、そして死ぬつもりで、ロープと白い便箋を買っていた。

しかし死にきれなかった。あとはわずかな麺類で食いつなぐ廃人の生活を送り、ついに七月を迎えたのだった。

敬一は気づけば郷里の長門に戻ってきていた。そこに行けばどうにかなる気がしたのだった。急に姿を現すと家の中がっくり返るくらいのことはわかっていた。そうなるとますます自分は死にたくなるだろう。それで事前にはがき一枚、硬い造り笑顔で、お暑うなっておりますが、いかがお過ごしでしょうか、七月某日、帰着いたします、どうか本当にお構いなく候、と書いて、読み返しもせず投函したのだった。

敬一は青春十八切符の使いさしを譲り受け、茫然と旅をつづけ、駅で寝ながら緩行で東海道、山陽を経た。

少しでも故郷に近づいていく感じを和らげたかった。長門の家の者もまさか山を越えて山陽まで探しにはいでまい。それほど美禰の山は深いのだった。

山を越えて邂逅した長門の街はフェーンで嘔気を催すほど暑く、敬一は立ちくらみがし、蝉の鳴き音の中、日陰は死の底のように深まった。

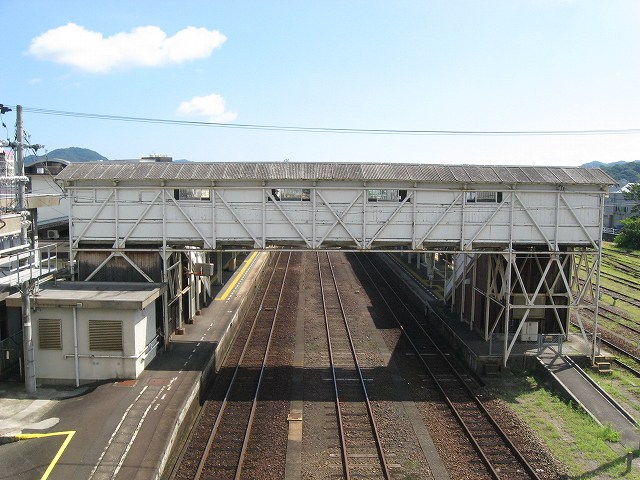

もし自分が順調に進級し、今ここにいるなら、どれほどこの立派な駅構内を誇りに思っただろう。陸橋からは草生した何線ものレールが伸び、時計塔は見下ろし、多くの鉄道員が従事している。夏のきらめく海を胸に抱いた日本海の文化と、古都と誇りのある山口を感ぜられるところだった。けれど今はそれを見ると、ただ足ががくがく震えるばかりで、御小水を漏らしたように身なりも汚れ、いつ知己に出会って何といわれるかを考えると、敬一はひっそりとした死に場所をできるだけ早く探したい気持ちに駆られた。

ふらふらと痩せこけた顔を隠すように鍔帽子を目深にかぶり、誰とも目を合わせぬようにして、駅出てすぐのとこにある大部分ががらんどうになっている個人店に入った。そこは帝国ホテルふうの椅子が置いてあり、夏になると冷房をビシビシ利かせる、鉄道の非公式の待合所になっていたのだった。そこで最後にどうにか考えよう思ったのだった。

店内に入ると敬一は、ただ体だけが安らぐのを感じた。自分は冷房にあやかる資格ない。敬一はこんなことなら、夏の炎に灼かれている方まだずっとましだったと思った。

「今の自分が涼んでどうなるというんだ。そこで何か論文でも書こうというのか。そうでないなら無駄だ!」

義理は果たそうと、何か買うため什器に近づいたそのとき、聞き覚えのある大きな声が耳に入ってきた。康太じゃないか?! 敬一は逡巡すると、とっさに暗がりのいちばん奥に観葉植物や大箱で隠されている便所に逃げ込んだ。手洗い場と店の間は框だけで扉がない。明かりもついておらず、個室はひどく暗くにおったが、店内の声は明瞭に聞こえた。

案の定は康太はその店に入ってきた。誰かと来ているようだ。

「ここで待ってたらいいの?」

誰かが咳払いをする。それは間違いなく伯父の長一だった。長一は康太がつまらぬ質問をしても答えないのだ。たったそれだけで父は仕事で、母はなにか料理をこしらえているのがすぐにわかった。昨年の宴会が思い出されて敬一は苦しくなった。

「ねぇ、兄さんは何時くらいに来るの? ねぇ。ねぇってば。」

敬一は耳を塞いだ。

長一は咳払いしてから、

「昼過ぎまで待てばいいだろ」

実は康太があまりにも出迎えるといってきかないので、長一が連れ出したのだった。長一も自分の勘に自信がなくはなかった。昨夏も敬一は昼過ぎの到着だったし、それと合わせて山陰線の乗り継ぎと到着時刻表からして、敬一の乗ってくる汽車は絞れるのだった。

「何時の列車なの。ねぇ、ねぇってばぁ。」

長一が黙っていると、

「じゃ、もうぼく行ってくる!」

康太はソファから飛び上がって駆けだし、もう扉の前まで行ったところで

「康太!」

長一がしゃがれ声で叫び上げた。

くるっと康太は体を変え、うなだれながら戻ってきて、

「じゃあ、どれくらい待てばいいの?」

長一はどっしり構えて、

「あと三十分くらいだろ。じっとしてろ!」

それから康太もあの立派なソファに座ってしんとした。長一は怒ったらそれこそ万の雷が破裂するに等しかった。けれど康太だけは長一に対しふだんからいっさい気を使うことなく、なんでも直球で攻めたり、甘えたりするのだった。今のはそんな康太でも、しゅんとするほどの気迫だった。

ほかに客は髪を団子にして老猫のようにおし黙って座ったままの婆さんがいた。しかしそれは客というよりむしろ置き物に等しかった。けれど長一はそうした周りに自分が学童を禦せないのが恥ずかしく、厳しくしたのだった。

敬一は便所の個室で頭を抱え込むように耳を塞いでいた。けれどそうしてしんとすると、敬一はあえぐような呼吸がいっととき安らいだ。それは疼痛のあまり苦しむ患者がモルヒネを投与されたのと少しも違わなかった。 スイッチも入れずに駆け込んだから、真っ暗だ。そして冷気は入ってこず、夏のいやな暑さと、においが漂っていた。それは何か人のいなくなった検視室か、汚れの付いた遺体の湯灌室のように敬一には思われた。

「それにしても、暑いな。」

長一が外の陽射しを回想するように珍しく心中を吐露すると康太が、

「アイス食べよう! ほらそこにいっぱいあるよ!」

すばしこい康太が冷凍什器に張り付く。言い出した責任もある長一は鈍そうにそのごつい上体を起こし、康太のもとへ近づいていった。それはいつも頑丈な樫の木が戯れる学童に覆いかぶさるようだった。

レジで長一はいやに丁寧に、これください、というと、二人で戻ってイチゴのかき氷カップを食べはじめた。 食べていると気が紛れるのだろう、康太も長一も随分とおとなしい。長一も、こういうときは甘いものを与えればよいのだということを知ったようだった。

「ぽーい」

わざと声に出して康太はカップをごみ箱に投げ捨てる。古い冷房機の音がガタガタ鳴っている。けれどもそれはこれまでにないほどの安息と静かな時間だった。敬一はもとから自分がこの世にいない世界を見ているようだった。

しかし、それは無邪気な子供に突き破られた。

「ねぇ、兄さんいつ帰って来るのかな!」

思わず目と硬く閉じて歯を喰いしばった。

「もう、着いてるかもよ?」

思わず呻いて、失神しそうなくらい手で頭を思い切り締め上げ、

(いったいなんて康太に言い訳したらいいんだ! 妙な旅行みたいなルートを辿ってとっくに着いていて、こんな便所に閉じこもっている? これをなんて説明すりゃいいんだ! 万一康太を騙せても、伯父貴は騙せない。あんなに認めてくれた伯父は、黙って自分が大学を辞めて金まで使い果たしたなんて知ったら、伯父貴の立場はどうなる。どうやって自分は埋め合わせをするんだ? できるのかそんなことが? できるわけが、ないんだ)

「ねぇ、おじちゃーん、ぼくやっぱり見てくるっ! だってもう着いてるかもしれないし。行くね!」

ドンと足を床につけて、外への分厚いガラス戸に走り寄りもう今にも出んとしたところで、

「康太!!」

轟くような声だった。また康太は項うなだれて長一のところへ戻ってきた。

「なんでだめなのぉ?」

「いいから、おとなしく待っていろ!」

長一は、体罰をこらえた。彼にとっては、げんこつ一つや二つ、尻叩きの十発など、康太に与えるのはなんでもなかった。けれど兄を惟う弟になんの罰を与える必要があろうか。それだけでもなかった。長一は、実は昨年だって浮かれたことを後悔しつつもあったのだった。

敬一は今にも飛び出してやりたかった。伯父貴のことなんか忘れて、今にも飛び出して、康太を抱きしめて、泣きたいだけ泣きたかった。そして謝りたかった。康太のためなら、何でもしてやりたかった。けれどそんなことをして、康太はどう思うだろうか。それは康太の知っている兄なのか。それはまるで別人で、恐ろしく、今にも癩で崩れそうな、けれども一個の裸の人間でしかないではないか。

長一は実は、昨年から何か怪しい影を敬一に感づかぬでもなかったのだった。しかし訪ねたり何か書き送るなどはまず考えられないことだった。長一としてはそれは敬一を極限まで男として認めているつもりなのだった。しかしそんなことを康太に言えるわけもなかった。

長一はおもむろに、

「なんか買ってやろうか」

「え、いいの…ほんとにいいの?…」

「ああ、買ってやる。好きなの選べ。」

そこにはもう今では手に入らないような大型のおもちゃやブロックがいっぱいに陳列されたままだった。入荷してからそのままなのだろう。

「え、でもおじちゃん、いまお金ないでしょ」

「いいから選べ! これはどうだ。」

長一は一ばん高くて大きいおもちゃを指さした。

「それはもう持ってるからいい」

「持ってないだろ」

「持ってるって、家にあるよ。ぼく、これが欲しいな!」

「なんだそれは?」

「ディーヴィディ! これ観たいんだぁ…いろんな列車の出てくるやつ。」

「そんなもんでいいのか」

「いいよ買わなくて。だって今買ったらお金なくなっちゃうよ? 兄さんが帰って来るのに。帰ってきたら一緒に見ようっと。」

敬一は静かに目を閉じた。自分の体内に真っ黒な芯が浮かび上がった。

「じゃあそれでいいな。どれ、よこせ。」

店の人はぜんぶ聞いていた。しかしそれが店というものらしかった。がらんになった店に冷房をかけて椅子を置く、それだけである程度物が売れていく…それほど駅は笹の葉を飾るだけで昔のままに暑く、長門の夏は暑いのだった。

ありがとうといって椅子まで歩いて戻る康太は、珍しく子供っぽく、周囲の目にたどだとしく見えるものだった。

袋の音を立てながらDVDを鞄にしまうと、

「家に帰って見れ」

「うん」

しかし康太は、

「ねぇ、そろそろ見に行こうよ。行こう…」

長一は康太を殴りそうになった。

「行ってくる」

「だめだ。」

それまでずっと黙っていた婆さんがしびれを切らして、

「兄さんを待っているのかい?」

「そうです!」

「へぇ。兄さんはいったい何している人なんだい?」

するととつぜん、康太は立ち上がって、怒ったようなばかに大きな声でこう言った。

「兄さんは帝都の大学で法学を学んでいるんです! 将来は官僚か検察官、弁護士になって、国を動かす仕事に就くんです!」

そのとき、便所で戸に何かが当たる音がした。砂の詰まった袋がどさんと当たったような音だった。

そして長一は思いっきり康太の体を引っ張って、頭を殴りつけた。

「康太!」

しゅんとして康太は体を革張りのソファ椅子に沈みこませた。

「どうもすみません。ずっとこの調子で…」

「えぇえぇ、いいんですよ。兄さんはえらくなる人なんだね。」

消え入るような声で康太は、

「そうなんです。ほかの人とは違う、えらくなる人なんです…」

それまでの子供っぼいトーンとはまったく違う、切迫した、

大人びた別人のような深い声色で、

「ぼく、見に行ってくる。」

康太は駆けだした。もうガラスの扉まで行って、ドアを開けかけたとき、康太は一瞬だけ、動作を止めた。

そのとき長一はこれまでで一番大きな声で、

「康太!」

しかしついに康太の姿は、ガラス戸の向こうになり、重たいその扉が振動した。そこは康太の体温に近い、激烈な夏の長門だ。

長一は、婆さんに

「行ってきます」

と伝えると、ゆっくりと康太の後を追った。

その日の晩のうちに、敬一の遺体は発見された。店主が閉店時にトイレに行こうとした折、なんともいえぬにおいとともに発見された。敬一は柔らかいシルクのネクタイで扉の荷物掛け輪をしつらえ、そこに首をかけて身体をだらりとさせていた。

長一と康太はその日、夕方前まで待っていた。長一はもうはっきりと異常を確信していた。何もかもがおかしかった。康太はその後学校に行かなくなった。そして痩せこけ、餓死寸前まで追い込まれた。母は一年後に癌が見つかり、父はというと憔悴し面倒が見られぬため、康太は親戚の或る小母さんに預けられた。長一は、あんたが面倒見たらまた死人が出る、と、ここぞとばかりに罵られた。

この後には康太の復讐の物語がある。しかし私はいったんここで筆をおきたい。

これは、一部は本当の話である。もしそうでなくて、なぜ私は長門のホテルや駅でこんなものを作らねばならなかっただろう? どうしてこんなものが書けるのか。というか、これはどこにでもある話だ。けれどほとんどは運や人に恵まれ、ここまで最期的な結末を迎えることはないだけなんだ。

私はその革張りの古めかしいソファが並ぶ廃店舗から出た。

光耀は燦然と瞳孔を焼き、皮膚は赤らんでめくれ上がる熱波、核物質を固めたコンクリのようなものを下に二つ、上には一つを付けたような長門市の駅舎が、湾曲して待ち構えている。気動車のつんざくようなエンジンが私の胸腔を轟かせ、生命を与える。私はいま確かに、ここに生きている。

きっとここにはああした物語があったのだろう。しかしその古めかしげな考えを、まさにここで、踏み越えていかなくてはならないのだ。それは私がここに家がないということであり、そして家があっても、それは仮住まいということによってであった。しかしあらやゆる因習と階級が、私を逆説的に成り立たせる。私はそれを傲慢にも睥睨し、足蹴にし、或る人が単に独峰として存在していることに対し、敬意を表す。

そして私がもう素直な旅行記を書けなくなっていることに私は気付き、愕然としつつも、哀しい別れを禁じ得なかった。でも本当のことをいうと、いろんな感情が陶然とした旅行記はいいものなんだ。ほかの人が書いてくれたら是非読みたいと思っていたのに、それがなかなか見当たらなかったから、自分で書いてきただけだった。この後どうなっていくのか、自分にもわからない。

いずれにせよ、私や読者諸氏の人生は、たった今、改めてはじまったばかりなのだ。