長門湯本駅―恩湯へ

(山陰本線・ながとゆもと) 2012年7月

幻想郷―長門市より

長門湯本はたった2駅先になる。だいぶ山の中だが、市街の平野がどうにか続いているところだ。ガラガラというひどい音を立て、夜の山に私は連れ去られる。同じような予定を組んだ人がいるかもしれないと思っていたけど、そんな人はどこにもなかった。

駅名が読み上げられるだけで、何もわからない。気楽な時間だ。死とは、そんな時間かもしれないと思うと、鏡になった車窓の闇がいっそう深くなった。

21時ごろ、列車は長門湯本と大きく灯ったホームに横付けになったので、ただ私は純朴に降りた。降りるというのは恐ろしい行為だ。もう玉の緒が切られたようだった。終列車だったけど、逆はまだ一本だけある。

ただ駅舎の中だけがぼうっと白く、ホームはかなり暗いから、自然と足は中へと向いた。

そこは単に広々として、白かった。飾り物は何もなく、天然木の椅子や花があるくらいなので、たいして規模のある温泉地とは思えなかった。どちらかというと、もう地の人だけが使う駅、そんな所感を抱いて、私は少しほっとした。

この山陰旅行に当たって、各駅から歩ける銭湯をA4上下に印刷、それを半分に切って綴じて持ってきていた。つまり旅行が進むにつれ、ページは繰られ、もういまはだいぶ下の方まできている。色気を出して九州のも少し入れているけど、それを使うことは、まあないだろう。回線は細く高く、折り畳みの人の方が多いくらいだから、こんなやり方でもおかしくはなかった。

外は歩くのに難渋するほど本当に暗い。ふつう駅名表示くらい光を当てるのに、それすらないのだ。

「いったいなんなんだここは…」

というか、

「こんなとこ歩いていってほんとに温泉なんかあるのか?」

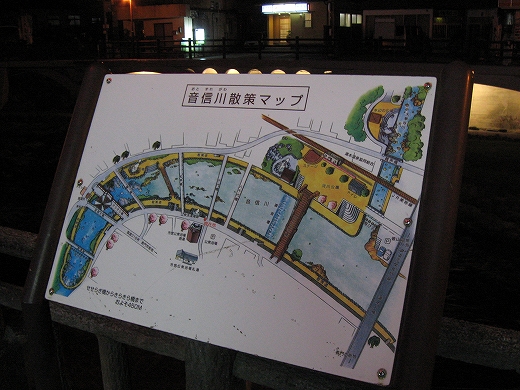

周りに看板もないし、温泉の"お"の字もない。地図を見ながら歩きたいのだが、まったくそれが読めないほどだ。

時間が押してる。あと1時間で閉館だ。

遅くいったら嫌がられるし、とにかく速足で歩きながら、

「この調子じゃ、廃業してるかもよ。」

そんなら駅の水道で頭から水かぶるしかない。

でも、行くだけ行ってみようよ。たぶん地図にある通り、川沿いの住宅地のあいだにぽつんとある感じなんだろう。

ほどなくして、遠く高層旅館の明かりやネオンが見えて、なあんだ国道沿いの大手ものか、と思いきや、突然信じられない光景に遭遇した。

もう、どう考えてもおかしいのだ。堀川に沿って、温泉宿が光きらめいて立ち並んだ情景が、眼前に現れたんだ。やさしく照らされた美しい石積み、石橋、そして宿屋…

おかしかった。だってこれほどの規模なら、もっと宣伝しているはずで、私だって知っているはずなのだ。けれどこんなところほとんどの國の人は知らない。たとえば城の崎、有馬、淡路、これらは関西なら誰も知っているものだが、同じ西日本にそれに匹敵するような温泉地がいまここに人知れずあることになる。

時刻もあってか、見かけたのは二人ほどだった。

私は表情を引きつせつつ声を潜め

(なぜもっと早く言ってくれない!)

なぜだろう。こんなゆかしい温泉地はほかに知らない。駅でもろくに伝えず、くすんだ色のまま知らん顔してる。なんたる美徳! 18世紀に日本を旅した外国人の所感はこのようなものだったのだろうか。

しかも当てにしていたのが恩湯という、その景観の中でも一ばん入りたくなるネオンを真っ赤に掲げた唐破風の建物だった。

この大陸とも列島ともつかぬ混淆…ものすごくついてるなと、そのまままっ直ぐ建物に入り、(湯に)入りたいんですがと伝えると、少々ざらりとした対応で、券売機を指された。もう入れればどうでもよい! それに駅に近い浴場もほとんどなくなっている。

どんなところか…私はあのすべて純木造の酸ヶ湯の千人風呂をイメージした。が、中はよくある古い銭湯と違わず、泉質を味わうのだと悟った。

お湯はぬるくかすかにとろんで、いかにも源泉らしい感じだったけど、烈しく酷使された皮膚は鈍り、ただのお湯となった。

閉館までにと慌ただしく荷物をまとめる。

真っ黒な美禰から川を辷ってくる風が気持ちよく、いつまでも川べりの椅子で休みたくなった。温泉街の灯りやネオンのおかげで、こんな夜更けでも川が流れているのがわかる。それは何か血の悲しみだった。

「こんなロマンチックなところを大切な人と歩くのは、さぞかし楽しいだろう」

まさしく突然シュッタイした桃源郷だ。

知っている人には有名かもしれない。しかし私は調べても旅に出ると忘れてしまう。だから単に私は、旅行しているとこんないいこともあるんだ、と、素直に思っていた。

闇に浮かぶ赤のネオンは危ういバランスで山陰は長門の風土に溶け合い、何よりもここがランドマークであることが明らかで、そして奇天烈でおもしろいものだった。

エキゾチズム ― あの唐調からは、もう門司や下関がそう遠くないのがよくわかる。もし大陸の雰囲気に相容れなさを感じるとしたら、それは我々がそれを包摂するだけの風土の力が失われつつあることの表れなのだろう。

誰かがちらりと私を見て、独りこうしているのは異常なんだと気づく。もう22時半だ。

この光の温泉街を離れると、君が楽しめるのはそこまでだ、そういわれている気もしてくる。いや、それは違う。私は客かホストかを選択しなかっただけだった。サーヴィスと風景を金で買うことを諒解していなかった。そしてそうした循環から、自分はスピン・アウトとしている。

誰も歩かぬ真っ暗な道を経、とうてい駅があるとは思えぬところに戻ってきた。

野犬や猪が出入りしそうな茅舎だけど、ほどなくしてタクシーが入ってくる。

もう終列車も出ている。おかしいなと思いつつも30分も待った。けれど動く気配はない。向こうもこっちに気づいている。待ちくたびれて、もういいかげん準備しよ、と、取り掛かろうすると、完全消灯。あぁ、これはもうだめだ。

降参したように私は姿を現す。彼はちらっと見ただけだった。トイレに入って水を使おうとする。しかし電気が点かず、入りようがない。それくらいあたり一帯は真っ暗なのだ!

私は吹っ切れて運転手に、

「トイレって電気つかないですか?」

と訊くと、意外と気さくに、

「入ったとこの内側にない? ライト点けようかぁ?」

それでようやく蛇口の場所が判かり、ペットボトル2本に水を汲んだ。こうしておけば朝も明るいところで水が使えるというわけだ。

戻り際、ありがとうございます、というと、彼は無表情で、うんと。

それぎり駅舎に私は引きこもった。姿を現すと戸惑うだろう。これが近隣住民だと面倒そうだけど、夜というのはみんな自分の時間なんだ。自分の生活を振り返ると、戸を閉め立て、本を読んだり、何かを観たり。騒ぎでもなければ外なんか見もしないのだった。

もう怖いとも感じず、暗がり中で適当にシュラフを敷き、あーあ、と、叫んでさっともぐりこんだ。まるで家で寝るみたいだ。勝手に電気は消えるし、温泉街からは離れないといけないし、背中を迎えるのは硬い座面。

けれどあの運転手はどうして客でもない私にあんなに優しかったんだろう? 彼は私がこうすることをとっくに知ってもいた。

しかし彼自身も私を畏怖していたかもしれないし、手慣れたサービス業の一環からふと出たものかもしれなかった。

怖いと思っていたものが怖くなくなる、それは不思議さの消失だった。人は緊張や恐怖にある種の快感を覚えており、どうも必要なものとさえ捉えているようだ。見知らぬ町に赴くこと、知らない人に話しかけること、出勤などはそうしたものだろう。なんでも、人は人の顔が怖いのだという。いわゆるレヴィナスの無限責任だ。

しかしそうした恐怖に身を浸すことで、人は人になれるらしい。単行者が旅や山をすることが多のも、それは人になりつつも孤高を保てる行為かららしかった。

恐怖が無くなった先にあるのは、人々とのどこまでも平面的な融和だろう。運転手の調子さえ良ければ、私は何もかもしゃべってしまっただろう。そのようにして自我はそこにほどほどに解消されるか、うまいぐあいにパラメータがはまり込んで立式される。

タクシーのエンジン音はずっと続いている。もう駅は真っ暗だぜ? まぁ、寂しさの紛らわしにはなるか。

いっとき走り去り、またすぐに戻ってきた。定位置に定め、サイドブレーキを引く。

だからその後タクシーが無線を受けて温泉街の方に走り出したときは、

「一体何があるのだろう、宿屋でけんかして、一人帰るのだろうか。でも高速バスももうないぜ?」そんな想像がとどめられない。それとも、連れ込みの帰りなのだろうか。

実は駅タクシーというのは営業場所が定められていて、このタクシーは長門湯本駅前と決まっている。営業時間が決まっているなら、そのときまでここで待機するものなのだった。

再びタクシーは去った。そしてついに、戻ってこなかった。もう深夜2時前だ。