奈古駅

(山陰本線・なご) 2012年7月

益田駅の古いホテルのフロントに詰めていた若い女性は私が姿を現すと接客モードに入ったが、焦っていた私は唐突に、コインランドリーはどこですかと訊く。失望した様子と混乱の表情を尻目に、その先まで走って洗濯を終え、再び長期の旅行続行が可能となった私は益田から東萩行きの汽車に跳び乗った。一本逃すともうすべてが灰塵に帰す。汽車はすでにホームからずるずる動きはじめていた。客車のデッキにひっつかまってようやっと難を逃れた。

まだこんなことができて良かったと思ったが、このくらいなら還暦の男性でもやってのけるかもしれない。もうそんな奴しか生き残っていない。

帽子を脱いで客室に入ると年配の旅行者が非常に多く、同世代は見かけなかった。そしてそこで私はあの柴山~餘部で暴れていた例の御一行を再度目撃してしまったのである。

「やっぱりこの線を延々と漂っとったか…」

が、御仁、すっかりだらけて、放心していて様子がまるで違う。

ガラスは薄汚れ、爽快の海は永遠に琥珀の思い出の中に閉じられている。

私は席を定め、体を直して、

「別に古い趣味だとは、思わんけどな」

傷んだ汽車はキイキイ音を立てながら幾度となく極めて取るに足らぬボロボロの駅に停車した。

県境を越えたのもわからない。

結局人は若い時分に憶えた嗜好性を忘れられないのかもしれぬ。往年の歌手はずっとファンに支えられている。

私はただ何も持たない今のうちに極めて何気ないところに訪れて、そしてそこを見たかっただけだ。

駅の建物がその当時のように町に用のある人を迎え入れるためだけに存しており、いまもなおそこにその町の誇りとして存している、といった烈しく生々しいリアルは、廃じみながらもそのままの姿で活用されているところから特に迸り出ていて、そのことが変わっていくパラダイムの現在進行を、微小幅Δtで止めることを可能にしている。Δtは私という身体の時間の一部だから、それゆえにこそ、「もし自分がこの町と密接なかかわりを持っていたとしたら」といった仮定法的な想像を行うことがはじめて可能となる。

Δtは巨視的に俯瞰すればδtになりえ、そしてそれはあらゆるアスペクトに関しても同様となり、ゆえに、その問いないし想像はその時代、人々のあいだに起こりうるEventの期待値を取ったドラマに等しいものとなる。

政治家は法文というプログラムによって捕捉し、美術でも何でも作家たちは技術と霊感によって造る作品自体が無意味であることこそをもって問いかけ、掴んでいく人たちであろう。

車の走行音の入り込む奈古駅に鞄も置かず佇んだ私は、そんなことを考えていた。

奈古駅は生水だ。

これを誰が煮沸したいと思うだろう? 人が料理するのは、それがそのままではとても食えないものだからだ。文化と呼び、ゴテゴテに装飾し、ストーリーという薬漬けにすればいい。

汽車から吐き出され、ホームとの段差でガクンと肩をやられたフリをした私は、車内の冷房との差で本気でえげつない吐き気を催し、緑のにおいのくさいホームにどうにか立つのが精いっぱいだった。一時間半も乗っていたんだ。しかし…乗り合わせていた御仁どもとこうして袂を分かつのは快哉なるものさ。別にみんなと何かあったわけじゃないけどね。

けれどつとに、市街をはるばる離れたことが惜しく思われてきた。

まだこんな元気な青空の先から、君はダイヤを知ったうえでこんなところにまで逃避してきたわけだ。

追憶の白破線、鉄色にぶちで染まった向こうの石台では、育ち過ぎた三本の樹木からやかましいほどの蝉が鳴き渡っている。

その鳴き声が固い羽根になって、桃色の肉塊でできた心に一枚一枚突き刺さった。

(こんなに乗ってもまだお昼だよ。何を焦っているの?)

もっと一日のうちでいろんな夏の昼間を見たかった。

しかしそれは意想外に深い問題で、感性の貪欲に等しく、そしてそれは、ひとつの目標に脇目もふらす猛進するのとはまったく別な、終結しない人生である。

本来はこうした焦り中で、精神を研ぎ澄まし、客観的に残り時間をかぞえなければならない。

「でも、多産でない中から答えを導き出すのは、困難だともいわれているではないか」

けれど私だって、焦りながらも歩いていた。

でもそれは閉じられた旅の中から全体を占っているだけだ。

そうした逡巡の中、

山陰線を跨がんと橋脚を立哨させるべくコンクリート・ハンマーの響き(リリリリリ)、駅前は店はないがのどかな国道でもかっとばす車、けれど腰壁に装飾を施した山口流の駅が聳立して、そうして排ガスや塵埃にまみれながらも、あたかも駅前に蒼海が控えているかのように水色トタンを戴いた、ペンション風の三角にNago Station.

「ナゴやナゴノウミという地名はどれだけあるんだろう。」

この地の名のせいでてっきり駅前が海だと、私は思っていた。

有名なところでは富山(奈古ノ浦)、三重(長太ノ浦)、古くは浜を指す言葉であり、歌枕になっている。

一キロと少しで漁港だが、あたりは阿武(アブ)の山々、細胞が蜂の巣状に壊れそうな波動光線がジーッと音を立てながら降り注いでいるのではとてもそんな気分にはならないなと、早々に観洋を放棄する。

私は思い直し、休憩した後、近くだけをさまよった。ほとんどはだか状態で歩く学生や、頭痛を催す選挙カー。改めて自分は旅人なんだな、と。私はなんにもしてやれないのだから。

役場は鎮まり、ここは村だった。こうして歩いても積まらないと、悩みはじめていた、なのに突然、いろんな一つ一つが魅力的に思えはじめ、私はむさぼった。それは旅人に想像を許す駅があることや、私がこうしていられることに対する悦びの表れかもしれなかった。

必要な箇所だけ手入れして放置するのは、日本庭園における叡智に等しいだろう。それは無意識であるほどよいかもしれない。放っておくということほど難しいこともない。

もしかすると浦まで出れば、もっとおもしろいだろうか? こちらは"新町"だ、と私は呼んで、おもしろがった。

いつしか悩みは薄らいでいた。

スーパーで飲み物と唐揚げを買って、駅になだれ込む、そんなつまらない営みが今の自分には必要なことだった。店の近くにある駅はほとんどないから、見つけ次第、この種の堕落を繰り広げて楽しむわけだ。しかし客は怖いほどいなかった。レジの係りは少ない私の買い物にふと手を止めて、哀しんだ。

自動ドアの音とともに、

「あの人はどんなことを考えているんやろうなぁ」

私は放り出され、また灼熱の屋外で過ごすことになる。

灼け付くような山口・長門の天気。

ここはとある入り江のある町の、山寄り沖積平野、駅は誇らしかなのに、そこにあるのにまるでないかのようなんだ。

から揚げに手を付けようとしていたら、何の放送もなくしだいにガーガーガラガラとエンジン音が響き渡りはじめ、耳をつんざくほどになった。

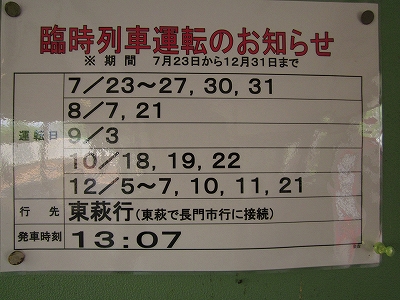

30分も早く来たものだから、びっくりして慌てて乗った。またダイヤを勘違いしたと思い込んだ。

すると、発車は16時5分と運転士はいうので「あ…」

これは奈古で折り返して長門に行くの列車なのだった。

奈古―益田は県境。益田は島根のどんづまりだ。そう考えると益田にはロマンがある。

冷房が効いているのはありがたいが、30分も1両のワンマン車内に一人でいるのは気づまりで、むしあっつい駅舎の中でから揚げをつまんだ。

でもそれからほどたずして、学生らが駅舎をドシドシ埃を立てて通り抜け、列車に乗り込んでいく。慣れているのだろう。

車内に戻ると、さらに五六人次々と学生が乗ってきた。そのうち三人は仲良しだが、もう二人は顔はだけ知ってる感じで静かにしていた。

彼らは、私を見かけて、なんか珍しく知らない人がいる…という反応だ。だけど君らが汗流して車内に入って友達としゃべっていることと、私が揚げものを食いながら旅行していることは何か似ているような気がしないか、と言ったら…?

並行して思いもよらぬ人生を歩んでいる人っているものさ。私は今そんな風景ばかり貪っているマレビトの童子として今ここにシュッタイしているような気がして、開いてもない窓から気持ちよく風がすべってくるように、不思議に心地が良くなった。