乙原駅

(三江線・おんばら) 2011年7月

木路原から、江の川をやや高巻くようにして竹へ。そしてトンネルを経て、乙原。要は石見川本~浜原の間の駅に僕は降りていっているわけだ。しかし乗ってもすぐ降りるみたいな感じで、なんだか落ち着かない。車窓から乙原の駅名標が見える。昨日飛ばした駅をこうしてひらっていけるのは、よくぞ待っていてくれた、みたいな感じだった。

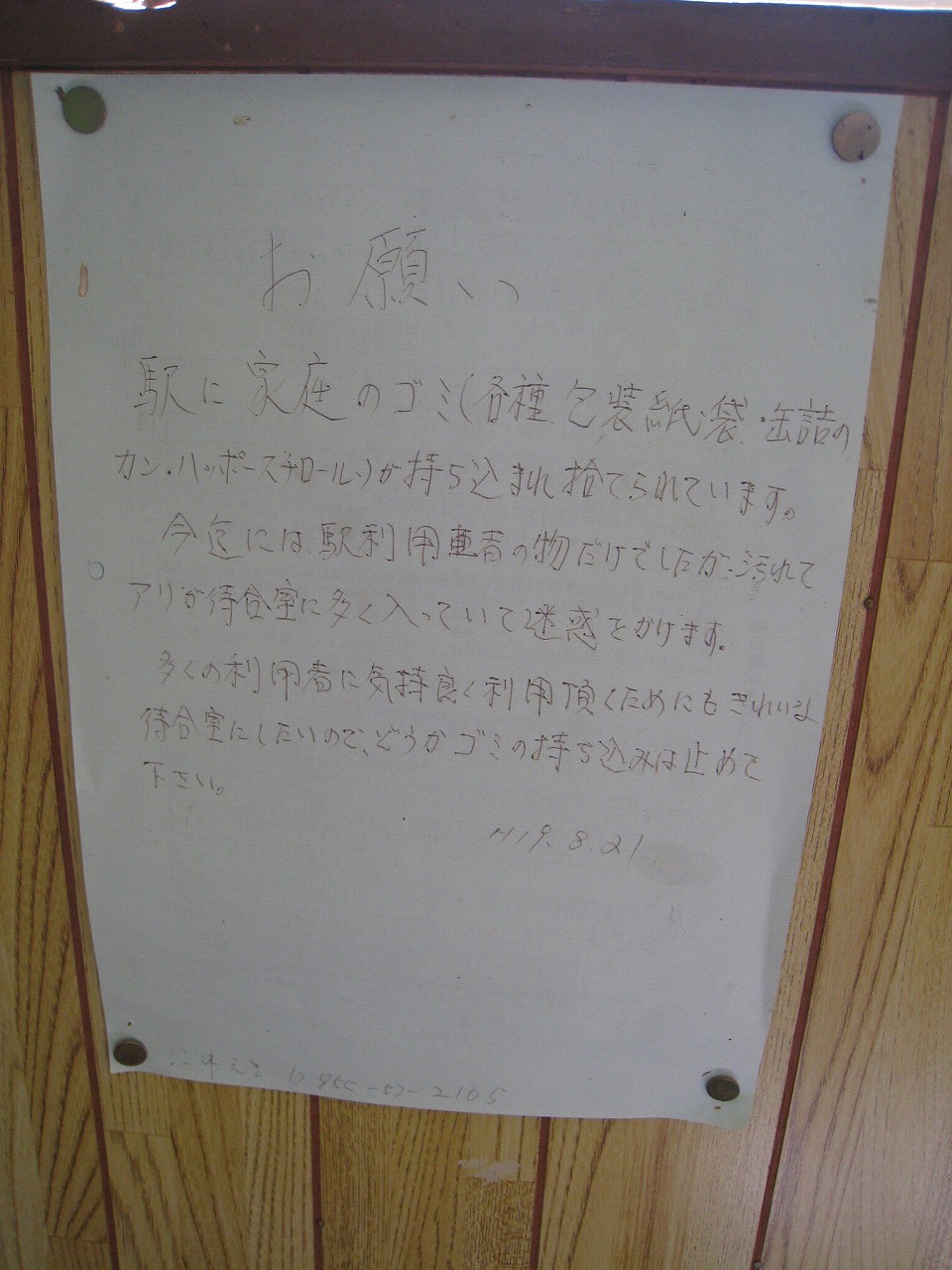

相変わらずの酷暑。木路原同様、山すその駅だが、こちらの方がやはり平地が拓けているので、やや開放的である。待合室も昭和十年の造りながら、中も外も田舎や古い雰囲気を壊さないように新しくやり替えられていて、ちゃんと座って待てるようになっていた。うん、この、暑ささえなければ… 中はキーンと蒸し上げられていて、日差しが密室の中で音もなく亢進し、それは何か被爆の、遠い遠い時間的以前のようでもあった。けれど合板が新しいから、あのベニヤの匂いはマシだった。

耐えた~

きれいです

なんとなく乙の形に見える?

ホームを支える原っぱみたいな斜面の下は個人宅の風流な庭という構図で、ホームからとととととと、と下りていくことも可能である。というより、ホームも細いし、近年なら安全対策どうのこうので柵とか外灯ががっしり付けられるのに、それが全くないというのはやはり田舎の方が危機回避能力が付くよな、と。そういうところは好きだ。他者の能力を見くびった挙句、調和も破壊するという美学に侵略されておらぬことを讃える。

江の川による堆積作用による平野を見つける度に、古来よりこの國の人々は集落を築き、稲作を展開してきたようだ。そして駅も同様に ― 乙原もそのうちの一つだが、比較的平地に余裕のある所だ。けれど、街は成立しなかったようだった。その名の通り、ちょっと乙な原っぱというふうに想像していたが、そんなふうに肥沃なのかもしれない。オンバラとよむのも個性的でよいし、水鳥のような乙という漢字を充てるのも。

ここでは時間もあるし、このちょっとおもしろい名前の集落を探索することにした。

駅を振り返ると、やっぱりなんとなし駅舎があったような気がするような感じだった。あの緑の土手を登るクラシカルな階段の前に… その斜面の植栽もなんとなくトラディショナルな駅という感じを醸している。けれど駅舎があったという歴史はない。きっと駅本屋が壊された後、こんなふうな姿になっているのをいくつも見たことがあったからだろう。僕は余りに駅を見過ぎたかもしれない。幻を見ているのか。

ところで「駅」と人が認知するのは、何によるのだろうか? そのサインとは? ここでは、それはやはりあの斜面と、整えられたツツジだ。階段でもあれば、もういうことはないだろう。けれどもそうしたサインすら、自然の一部を活用していて、こんなふうに背後の山に自然と溶け込んでしまっているのは、それはそういう一つの、田舎の美学なのだった。

主要県道40号です

あの鉄橋に列車がさしかかるのを撮れれば…

畔をそのまま舗装したような道を歩く。どうして畑の脇にはたいがい果樹が立っているんだろう? もういろんな、だいたいが、よくある光景だった。

町の本道に出た。かつては江の川左岸の主要道として、村を貫流していたのものだった。今は夏の光が猛っている。乙原駅前のバス停にはスクールバスと銘打ってあり、この度の予定を立てるときに大いに混乱したのを思い出した。一般の人でも乗れるようなことが書いてあったり、書いてなかったりして。ダイヤも学校とは関係なさそうなものだった。結局はコミュニティバスと全く同じもので、乗ってもOK. ネーミングは予算の関係か? まぁ、"フリーバス"もそうだけど、カタカナはもう使わんほうがいいんじゃない? っていう溜飲も、この旅は予定を立てるので半分近く、みたいな感じだったからだろう。いろいろ苦労はあったけど、今はこうして旅に出られている。

詳細不明ですが、地元の名士の方でしょう

旅っていうのは、"生まれてくる"ことに近いな、と。へんな話、僕は生まれる前に、この世にいろいろな夢を抱いてやって来たような気がしている。こうして現実空間が目に迫るっていうのは、それまで想像していた仮想上の自分が、実体化されているっていう感じだ。だから実際は食事を摂らないといけないし、暑かったら汗をかいて体温を下げなければならない。荷物も重い。そして実際には出会いはあまりないかもしれない。

余りの暑さで、かつては往還路だったという想いも、抱けなくなってきた。もはやどこにでもある集落の道だと、僕の心の中で処理しはじめていた。別に乙なものはない。乙なものを見出すには、中に入り込まないといけなかろう。けれどもたいがいは面倒だから、外観に表出するものを頼り、夢想する。

土蔵のあるお宅が数件あり、汲み取りのベントを見ると、田舎は規律が厳しいのをなんとなし思い出す。我慢し、小さな抵抗は実は相当たまりかねたもので、最後は一揆、に至ったかもしれない。なんとなしそうした歴史が現代に結びつく小説が思い浮かんだりした。

かつては川の中だったかもしれません

あるいは残丘の可能性もあるでしょう

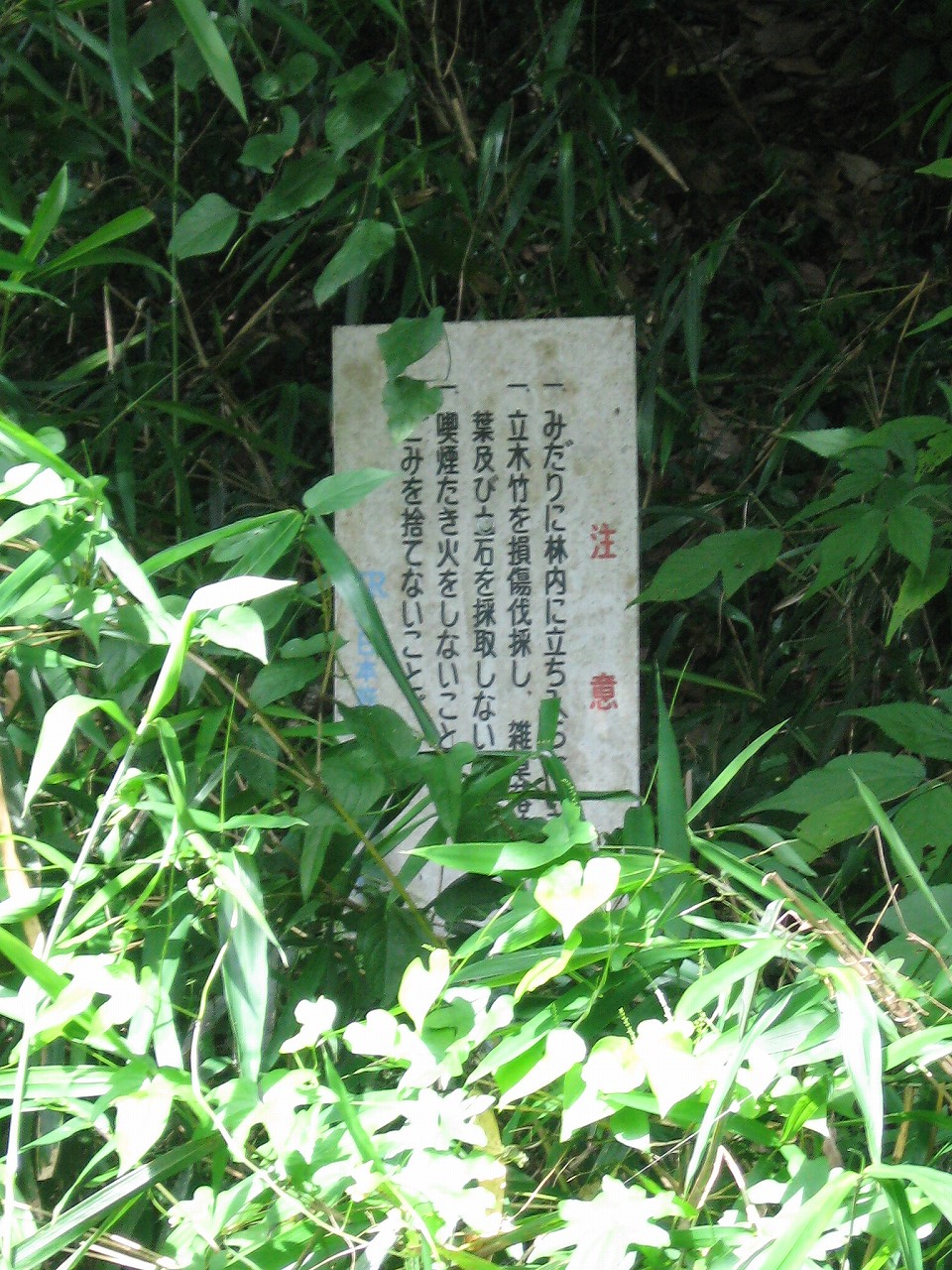

左手には竹林が見え、水分が豊富であることがわかります

手前は畑作の準備でしょうね

美容室の看板ぽいけど、理容室です

手前には陸軍兵の名を冠した石碑があります

この地から出兵されたのでしょう

なんとなく歩いていると、駅前商店?にたどり着いた。自販機と公衆電話しかやってないけど。周辺は何かお店をかつてはやっていたような構えの建物が二、三あり、村の中心地かもしれない。ちょうどまた日も照って烈しい暑さでへろへろになっていたため、たった一台の自販機に縋りついた。というこんなところにもあるんだという感じだ。というかルート配送はどうなってんだろ? たぶんこの村唯一のものだろう。近づいていくと…ほとんど売り切れ。これは辺鄙なところの自販機あるあるである。しゃーないから、お茶を購入。徒歩旅行者だったらここの自販機ほんとありがたいだろうなと。だって竹や木路原にはなかったぞ? ここから7キロもなかったら大変だな(ちゃんと探してないけど)。

お茶を口にすると、ミネラルや糖分がないのがすぐにわかる。純水使用とか謳ってるのもあるけど、全然良いイメージがない。

ここでお茶購入

このときは、人の声が聞こえてきていました

山と緑と水田と親しい臙脂色の甍の集落を見ていると、いったいいつ頃これらの家屋は建てられたのだろうかと。山陰には無数にある家屋だ。どれくらい昔から、どこもこの臙脂色の石州瓦なのだろうか。

歩いていると、なんと昔ながらの幼稚園があった。ちょっとその辺だけは歩道があって、郊外的な雰囲気だ。なんとなし、新疋田のことを思い出したり…山の中の集落の人々もふもとに降りて、この幼稚園に通わせたかもしれない。

海を感じる地名

駅まで辿って来た。江の川は見なかった。もう何度も結構見た気がする。川本から木路原まで歩いて得心したのだろう。待合室の陰で立ってさっき買った冷たいお茶を飲んでいると、一時夏を忘れた。いくつも駅に降りているのに都市の駅には降りていないことに、ちょっと不安を覚える。

「もっと刺激の多いところで鍛えた方がいいんじゃないか」

「そんなこといったって、この旅はそういう旅なんだ。いきなり大阪駅どうぞって言われても、それは無理だ。」

無理なものは無理だし、旅の設計が違うのだから、そうした駅が入って来なければならない理由もない。それは、何か自分は存在しているだけで十分だ、というような想念と通底するところがありそうだった。僕は生まれて来て、もういろんな夢を見た後なのか? 否。いま、まさにそれを見ている最中だ。