里庄駅

(山陽本線・さとしょう) 2011年5月

岡山の山陽道、山里を縫っていると、まさに岡山に来たなぁと。確かに海の印象は弱いかもしれない。けれど諸島の記憶は強い。島もまた山であり、海もそうかもしれない。

正午前後のそんな車窓は、むやみに眠りを誘った。なんといっても僕は朝4時半ごろには起きているのだから。一日がとても長く感じられる。

列車が里庄に着くと、駅舎付きのホームには人が大勢待っていた。まだまだ人口の多いところだと思った。

構内の路盤は高いところにあり、裏手には丘がきれいなメルヒェンな建物があった。なにかの物産館かなと思いつつも、北陸は小矢部、石動駅のことを思い出していた。薫風と信号待ちの貨物の台車の向こうのメルヒェンは、何か仮想的でさえあった。けれどこの鉄粉や薫風は、僕という存在があって感じられるものだ。僕が生きていて、そして山陽を旅しようと思って一人で出てきて、そしていま、一生のうちほとんどの人が来ることもない里庄というところに来た、そのことがとてつもなく貴重なことのように思えた。

駅舎はポストモダンの常套句、まさに"はんぺん"のようなものだけど、近年さらに白に塗りこめられたようで、いっそうはんぺんらしさが増していた。おまけに中には町が置くような無駄なものがいっさいなく、いつものJR西のセット、青の文机や九州新幹線の宣伝があるだけで、何か異様に潔癖な駅だった。僕はやはりなんやかやとごちゃごちゃしたのが好きだ。いや、いいんだ。これは何も間違っていない。

まぁ、われわれは小慣れた態を好む民だ。おニューの服も数回着用してからの方が気楽だ。新車も僕は望まない。小傷が付くたびに憂いたくない。人を恨まなくてもすむ。でも住まい、内装は"新品"の方がいい。不思議だ。

コンクリート製の駅舎は大きめだし、無人化なんてなさそうに思えていたが、10年後のいまではそんなことも決定したらしい。たしかに機械やリモートで何とかなるといえば何とかなる。けれどそれはもっと前からそうなのだ。だとしたら ― 人がそこに赴いて働くって、どういうこと何だろう。よく考えると、ほとんどの仕事は小間使いだ。逆に、役職だけの仕事だってある。

もはや働くって何?というより、仕事って何?と問われることからして、00年代のマスコミの白熱したニートたたきの時代はもう完全に終わったのだ。権力のサークルと忖度により、テレビそのものが死んだ。

僕が子供のころは、それはそれは仕事しているのがとてもえらいことのように大人たちは振舞っていた。けれど僕はそうして大人に脅され、だまされていたのかもしれない。

僕は旅することで、失われたときを取り戻しているのかもしれない。

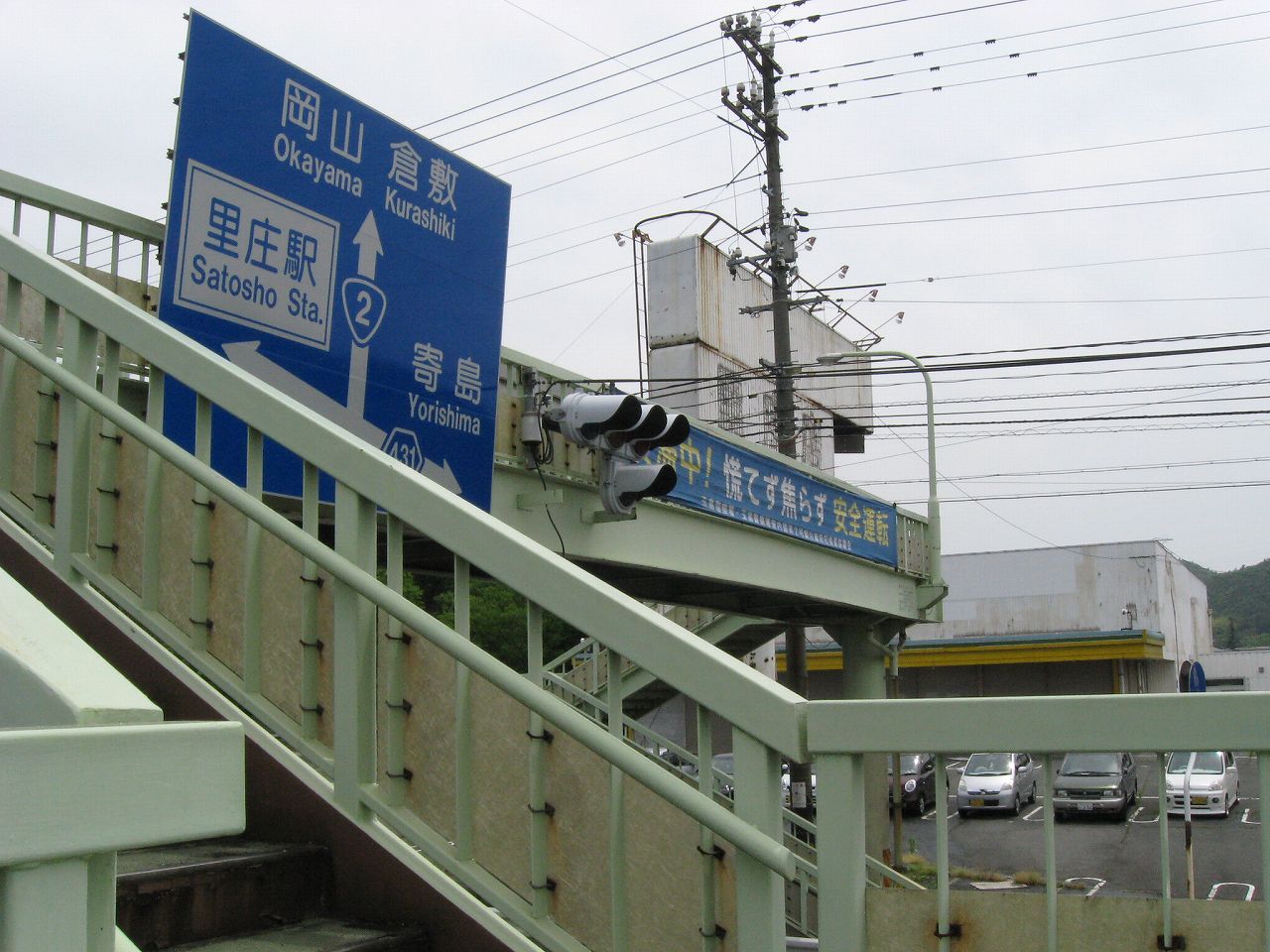

戦前から戦後の間にできたような町を見た。木造駅舎だった時代をありありと想像できた。町だけは変わっていないのかもしれない。僕は国道2号まで歩いて、ここでの小さな駅旅を終えた。

戻ると、集落の中に突然膨らんだような駅前には、タクシーが何台も常駐していた。連絡を受けては出ていく。11時も終わりごろで、僕は何か食べたかった。青空だけど、何となく薄雲がかかっている。5月にありがちで、いつでもどこにでも転がってそうな空だった。こんな光景が見られるのはいつまでだろうか。