下府駅

(山陰本線・しもこう) 2012年7月

山の中のひそやかな久代駅を不思議に列車は発つ。けれど車内はもう人が多かった。日の色も濃く、家に帰る時刻だ。

汽車はちょっと賑やかそうな平地を見下ろす、けれど駅は山に近い下府という、私の目的地に着く。

不思議なもので、降りたときはほんとうに山口県に来たと思った。山陽本線にこんな雰囲気の駅がなかったっけ?

「ここだけ山口になってんなぁ」とつぶやきながら、高台のホームを歩いていた。

気動車はさきほど、きょう一日の残暑の中に煤煙を振りまくことで周りの空気を再加熱し、眼前で轟音を立てて走り去っていった。夕光と鼻に残った排煙のにおいを感じつつ眺める、コンクリート舗装に引きたての白線はよけいまぶしく、整然とした形式美の構内にポツーン、ポツーンと佇む、地方都市の名を掲げる待合所はまさしく民営化前の置き土産だった。

そこに往年の配色の気動車…たとえば昆虫のような旧い特急気動車を重ね合わせることは容易だ。というか今は走っている気動車と動力はたいしてかわらないものもある。しかし不思議と蒸気機関車のところまではいかぬ。その時代になるとまだ鉄道はそれほど多様ではなかったからかもしれない。

気動車に置き換わったころ、そのころはまだ利用者もあった方だろう。駅員がホームに出て、旗なんか振ったかもしれない。

そしてそれを車窓から眺める人がいて、どこも駅はまだしっかりしているのを想う…

無人駅なんてわざわざ呼ぶくらいに、珍しかったころだ。

しかしここは植え込みや花壇が昔のままにさりげなくたいへんきれい整えられていて、よけいここが今、無人駅であることをちくちくと刺してくるようだった。

体が真昼の猛暑を蓄熱していて、それを夕涼みに放散している。

ほんとうは畳ヶ浦に行く予定であった。しかしもう時刻が遅いことや疲れていることもあって、中止にし、その代わり休憩と、できればまちを彷徨って食事にありつく予定に変更した。畳ヶ浦なんていってみればいわゆる千畳敷で海蝕段である。けれど、なんとなし山陰の一人旅では抑えたくなってしまう一景だ。

青い屋根瓦と花壇の黄色な花々を眺めながら、階段の急登を駅舎に向かって下っていく。こんなスタイルもだいぶ古いテイストだけど、ずっとずっと昔へと向かっていくレトログラフな哀惜が、自分のこんな旅には必要だった。スロープのないことは、そこには介助する人がおり、別段自立を促してはいない時代を想わせる。まぁそのことはいったん措こう。私は古いものを見て、これの何か悪いか? と問うてみる。むろんテイストは古い。しかしこれが悪か否か…

つまるところは、心や精神の問題だろう。

使えるものはそのまま丁寧に使って、どうせならほかの事業に全エネルギーを降り注ぎたい、そういう考えも私にはある。

しかし、こうした昔のものの中に自分の姿が躍動して存在していて、或るものと或るものを繋ぎ合わせたい気持ちと、新しい酒をこの場にただ思念という点においてのみ注ぎ込める、そういう魅力を実は感じている。

つまりそこはもう公的な共通項であり、つまりは記憶の継承と新たな発想をもたらたす遺産なんだ。

我々はあまりに場というもの関して無頓着であり過ぎたかもしれない。

丘のような盛り土の上にポツーンと待合室が都市の行き先を告げて立哨しているのを夕刻に見上げると、ふと、ここはわりと地位の高い駅だったんじゃないかな、と。京都や大阪まで掲げることはそうそうない。あまりに自然な感じだから気づきづらいが、古いスタイルのまま、今でも誰かが手入れしつづけていることも明白だ。でなければ今ごろあの斜面は雑草だらけである。そして植栽のどれをとってもそれぞれに応じて微妙に整えられている。

シモコウは難読だけど、下府からなんとなくわかるように、ここは国府があったところだ。

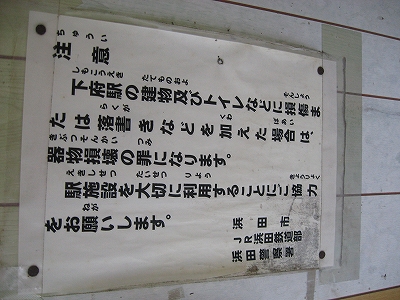

駅舎の中は伽藍で、ただただ赤光が人生のようにきびしかった。荒らされた時期もあったようだ。ひところはあちこちにたまり場とされ、無人駅の荒廃も問題になったな。今となってはそういうことももう聞かない。ほかにおもしろいものがたくさん出てきたからね。

駅舎は木造なのにやたら白くて重ったるいモルタル塗りで、昭和のころのバター・ケーキのようだ。その自重で地面にめり込んでいるようである。

駅出てすぐは汽水な川を渡る橋だ。こういうパターンもよくあった気がしている。

近くの住宅街から、資材をいっぱいに積んだ電気屋のバンが発車する。エアコンでも付けたのだろう。また、家の子らが飽きずにボール遊びをしている。眼鏡の女性の運転する軽が駅に乗りつけ、しばらくして走り去る。下府の駅はどだいこんな感じで賑やかで、そして静かだった。もう今日一日も終わる。この死ぬほど暑い日を一日一日と乗り切っている老人もいるだろうか。旧街区はやや離れたとこで、ここはまちはずれだった。

重い荷物しょって、下府川の向うの、国道9号を観光しに行く。山沿いで交通量も多い。

ズームを使って覗くと、なんとCocoという懐かしいコンビニがあるではないか! よし、食事はそこで決定だ。少し距離があるが、ぜったいにいくぞ。

沿道の山肌の地蔵群にまみえつつ、Cocoに着く。弁当を作っているとのことで、縦い嘘でもうれしいではないか。ハンバーグ弁当とパンと飲み物を買って、駅へと帰る。それにしてもダンプの多いこと。地蔵に冥福を歩きつつも祈る。

下府の駅に荷物と弁当をどさっと投げ入れる。けど、落ち着かないので、ホームの待合所に登って、そこで弁当を広げた。ここは高台で駅舎からも離れ気持ちよいところだ。食べているとサワガニが遊びにきてくれた。

久しぶりにまともなものを食べた気がしていた。むろんこんな量ではとても補えないが…

もう歩く気もなくなるほど、あたりは群青が垂れ込み、蕭然として暗くなっていく。

虫の音が激しく、そして草の匂いが鼻を彩る。露草を照らす白い外灯が圧倒的なリアリティをもって、私の光彩に映ずる。

そうして電灯の中、足を上げてそのしじまに休んでいるといると、これが山陰なのかな、と。

でも、下関にはいったいいつになったら着くんだろう。その街は自分の眼前にほんとに現れるのだろうか。

―いつまでたっても終わらない気がする。終わったとき、自分は何をか思うというのか。ただ単に同じ問題が舞い戻ってくるのではないか。

いや、わからないんだよ。舞い戻ってきたところで、自分に処理できるような問題ではない。

私の頭は始終何かを思い描いてばかりいる、が、少なくともこの旅行に出ている間は何も舞い戻って来やしないってことさ。どうせこの世にはどうすることもできないことがある。それに、今の私は、絶えて忙しいではないか。わからないということは、つまり別のことで頭が詰まっているということなんだな。けれど、そのうちわかるときが来よう、それは確かなことだったが、それが間に合わなくてさえよいとも思いかけていた。けれどそんな地獄を相手にする必要があるのだろうか。

西浜田へ

蒼暗さの垂れこめた宵に、何両か繋いだ120系の気動車が入ってきた。ブルーと赤の細いラインの入った浜田行きで、焦げ茶の床にスポーツバッグなどを置いた学生などで混んでいた。それで私は車輌連結部のエリアに立って、暗いながらも車窓を発って眺めることにした。

列車はしたたかに揺れながらも、浜田に向かう。浜田ではすぐ乗り継ぎがあるという。

ずっと視線を感じていた。私はすぐ隣の車輌の使われてない運転台の方をはっきりと窺う。けれど誰もいない。これまで通り私は、海辺の板張りの家が外灯に照らされる、何のおもしろみもないものをただぼんやり眺めていた。明るい時間が終わってしまったこと、夜というものが理解できないでいるかのようだった。

浜田に着いて降りると、隣の車輌から乗務員が降りてきて、私をはっきりと直視する。何だやっぱりいたんだ、と思う。私が誰もいないかのように振る舞っていたように思え、自分が存在していたことをアピールしたかったのかもしれぬ。またそしてそれは実は嫉視でもあった。しかし慣れっこな私は、恬淡たる茶人のようにふっと自分の意識を次へとむける。どうしようもないこと―私はなぜ貴殿が乗務員になったのかを知らぬし、また私がなぜ旅人になったかを私も知らぬ。ただ波のまにまに、漂っているようなふりをして、考える癖がついてしまった自分のような者は、そうしてそのまま自分で歩きつづけるしかない。

物別れに終わると、私は西浜田へとさらに歩みを継ぐ。

慌ただしく乗り継いで浜田をさらに西に抜けると、急に西の重たさがずしんと体に響いてきた。