下関駅

(山陽本線・しものせき) 2012年7月

フウが通信制の高校のこの夏の休暇に、山陽線のボロボロの列車を乗り継いで下関まで来ることになるとは、ほんのひと月前までは思ってもみないことだった。一日好きなだけ乗れる切符があるのを知ったのは、6月のことだ。自室の銀色の古いサッシの向こうにはコンクリートが積まれ、昼でも空は暗く、雨がよわよわしくふりつづけている、かと思うと、とつぜん雨脚は強まったりする、そんなやるせない時期だった。

フウの部屋は和室で、黄色く焼けた畳の上に、勉強机をおき、官公庁の型落ちノートパソコンをおいてぼんやりネットをしていた。母親は仕事に出ている。いろんなポータルサイトが夏の旅行の宣伝をしていた。宿屋の早割の予約だとか、航空券だとか…けれどそのいずれもフウの心をかするばかりで、今一つ響いてこなかった。なんかそれは、「そうだな、25歳以上に向けた感じかな」 なんか今一つ感性を刺激されないのだ。フウ自身もアルバイトはしていたが、時間も短かったし、だいたいは教材費や通学費に消えていたというのもあった。けれど、そのポータルサイトで、鉄道の各駅に旅行気分で降りて紹介しているウェブサイトがあるとのことで、思わずフウはリンクを踏んでみた。それは…あまりに私的な、匂い立つような個人的な記録だった。ひかれはしたけど、この人はきっと車か何かで回ったのだろうフウはと思った。あまりにもいろんな地方を扱っていたのだ。けれど、改札内の画像を外もあることから、どうもほんとに一つずつ下車しているということにフウは気づいてしまった。

それからは何時間もフウはそのサイトに見入った。母が帰ってきてもうわの空で、一緒に食事を済ませるとまた部屋に戻って、ページをたどりつづける。試験が終わるころには、自分の降りたい駅や町に行ってみたくてしかたなくなっていた。

東海道本線、山陽本線を普通列車だけ延々と乗り継いで下関、門司港、そして山陰方面も少し回る、はじめての一人旅で

こんな大胆なことをしていいのかと思ってどきとぎしながら、古いモーターの轟音を耳にしつつ、古錆びた窓から瀬戸内海をぼんやりながめていた。けれど長時間乗りなれておらず、途中で降りる小旅行を差し挟まなければしんどくて仕方なかった。

それで海辺にある小さな木造駅に降りたり、岩国でも降りて昼食を買ってコンビナートの街などを見物したり、米軍人を見かけたりして、フウは西へ進み、下関までやってきた。ここまでくるともう旅も終わってしまうようで、何ともいえない寂しさを感じた。だってここは西の青森なのだから。

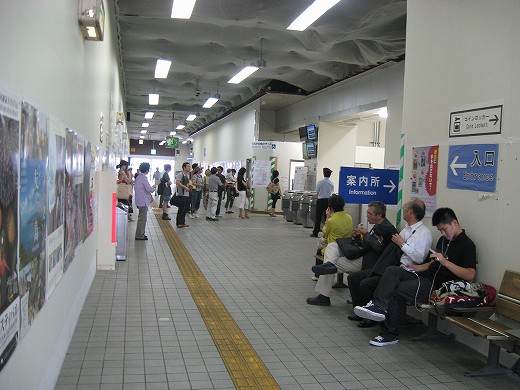

下関に降りると、再び蒸しかえるような蒸し暑さに取り囲まれた。やけに昔からある大駅に放りこまれたような感じだ。けれどそれが高台なのが不思議だった。潮の強い香りとものすごい湿度。ずっとずっと夏の旅をしていたら、異国に来てしまったかのような空気感だった。

「確かにここは下車お勧め駅になっていたのはわかるな…」

すぐ向こうに山の対岸のある、ドッグの海がかすかに見下ろせた。それは寂しいというものからはほど遠く、古代から異国と交流の盛んだった、今もなおあまりに落ち着いた賑やかな海峡だった。そしてこの駅は下関というのだといい、何もかもが詩情に合致していた。

聞いたこともないような入線メロディー、そして気楽な人々の恰好。あまりに蒸し暑いからか、周りのことなんか気にせず半袖、短パンの人が多かったのだった。

改札は階下にあって、吸い込まれるような感じだった。ぱっと見でキオスクのフグのキーホルダーと、ウェブでお勧めになっていたふくめしを思い切って買ってしまうと、駅の人混みとはまったくちがう、広々とした駅前のデッキに上がった。

カトリック風の巨大な教会、モスク風の尖塔、けれど対馬暖流のせいでもう苦しいくらいに蒸っし暑っつくって、そして一地方都市のように「ようこそ下関への」モニュメントもある。―下関は上海のようかもしれない―と、フウは思った。

海峡と共に生きたことを当たり前のようにあらわす「シーモール」と名づけられた、白に赤さびた建物への中に入ると、殺人的な冷房の効き具合で頭が痛くなるほどだった。東北地震で節電ばかりだったから、こんなこともまた下関をよけいに異国に感じさせるものだった。

百貨店の店員はフウのような者にも気さくにあいさつし、メインエントランスでは九州水害の募金を呼びかている。東北震災以来、どこも募金ばかりだったからフウはふっと顔をそむけたが、異国にやって来たこの感じと、冷房の効きに感謝して、少ないながらもすこしだけ出した。北九州の押しの強さと人懐こさも手伝ったかもしれない。

下関なんて旅行者だらけのはずなのに、震災の自粛からかほとんどみかけない。けれど一人、フウよれも30くらいも上の旅行者をふっと目が人懐こそうにとらえると、向こうのほうから声をかけてくれた。

「旅行してるの?」

「そうです! 山陽線をずっとたどって、普通だけで…」

デッキはたまにほとんど裸な地元の子らが親につられるカルガモのように通り過ぎ、一陣の熱風がつむじをまく。シーモールとはあるけど、すぐにそれとわかる海は展けていない。

「今のうちに旅行しといたほうがいいよ。何がいつどうなるかなんて誰にも分らないんだから。」

フウはそこまで思いつめたことはなかった。それに今後もこんな旅を続けようなんて考えてもいなかった。お金もかかるだろうし、何よりも疲れる。今回はちょっとお試しでやってみたようなところもあった。それでフウは、

「これ! 下関駅の売店で買ったんですよ。フグのキーホルダー。」

フウに話しかけた旅行者はそれをなんとなく眺め、微笑みながらすこし人差し指で弄って、

「いつどうなるかっていったのは………この周りの文物もだよ。この駅は古いけど高架だろう? 乗り場の載っているコンクリートの築堤やホームの土台の仕上がりはとっても粗いよね。君が乗ってきた山陽線のオンボロの列車も、そんなに当たり前のものでもないんだきっと。もっといえば、あの異国的な教会やモニュメントやシーモールだってそうかもしれない。さらにいうと、君の眼そのものも…」

つづけて、

「下関といえば、フグだよね。フグはお茶目だし、愛らしい。そしてそれを人々は調理し食し、ときに死人を出しながらも食文化を築き、いまは短いか長いかわからなけど、僕らは平和に暮らしている。下関の複雑な歴史は僕らにはわからない。わからなくはないかもしけないけれど、少なくとも、こんな旅行ではね。」

フウはなんかわかりそうで、わからない、妙な禅問答のようなものを感じた。

「僕たちの記憶は、意外にもそんなつまらないものに依拠している可能性が高いということなんだ。いってみれば、なにもかもつまんないもんだよ。駅がどうとか、列車がとか、フグとか。フグとかいわれたら、山口にはほかにもっと何かあるだろうと、たまには言ってもみたくなる。けれどそのキーホルダーを君が買って、そしてフグ飯を買ったように、君が今ここに来ようと決断したり、なんとなしなにかをさがしもとめてそれを見たいと思ったように、そのことそれらすべてが、ほんとうはとても貴重で大切なことなんだ。僕らは、というか人というものはそうしてつまんないものに"記憶"を依拠しているから、それが失われそうになると、その喪失感はなかなかこたえるものになる。」

つづけて、

「けれど、この時と同じときはもう二度と帰ってこない。はじめて下関に来て、かわいいと思ってフグのキーホルダーを手にしたり、フグ飯を素直に買ったときのことは、何にも代えがたい貴重な"とき"そのものなんだ。いろんなものをいったんそのままに信じて、受け取ればいい。そのためには、積極的に行動をとって、いいものに囲まれているべきなのだろう。下関は蒸し暑い。別に源平合戦がとかいわなくてもいい、けれども小学の歴史の舞台にやってきたんだな、そっちの感慨のほうが深い、そんなもんじゃないんだろうか。」

さらに、

「けれど、僕が貴重だといえばいうほど、君はこの貴重な感覚をつかみにくくなるかもしれないし、それと同時に、僕はもうただ惰性で旅行するだけなのかもしれない。いつだって初めてのあの素直な感情をもう一度とらえようと、躍起になっているだけのような気ねするんだから。いずれにせよ、ほら、この瞬間、いまこの一時、ほら、もうそれが逃げていく…(蒸し暑い薄曇りの空のもと、デッキの鳩が苦しそうによたよた歩く)……もっと暴れまわってすべての瞬間を自分のものにしもいいくらいなもんだよ。だけど、それでいて悠然と旅行する心持も必要なんだな。それは帰宅後に気楽に旅行記をまとめるような感じと同じかもしれない。そしてそれは、小学生時代の気楽な歴史の勉強のようなものかもしれない。和歌山といえばミカンといった程度の………」

またつづけて、

「僕がこんなこと言って、本当なら自分自身で気づくべきだったことを、ぶち壊しにしてしまったかもしれない。けれどこれは自らの声を聞いたようなものだと思って、何とも言えない微妙なバランスの心持ちの平衡の上に、easilyに、けれども、eagerに、船を漕いでいてほしいな」

キーホルダーは中空にぶら下がり、下関の熱い空のもとでひどく過去の思い出であるのように、古い歌謡曲をうたった。フウは録音物の逆回転のような電子音を頭の奥に聞きながら、ふっと気が遠くなると、出かけている妻のかわりに、子どもの守りをしていたことに気づいた。六月のいやな雨も、新しいマンションの一角で聞くと、あまりにも平和で、ひどく眠気を誘うものだった。確かに高校時代、友達もろくにいない中、一人で鉄道旅行に出かけたはずだ、フウはそう思い返すが、すべて寝ぼけていたできごとのようで、うまくイメージを結べない。

「そうだ、あのとき見てたwebサイトってまだあるかな」

スマホを取り出すが、まったくサイト名が思い出せない。というかそもそもスマホとであんな昔のサイトが見られるのが想像できなかった。

「とりあえず、なんか駅名を入れてみよう。なんにしようか…コウジロ?、いや、そうだ、下関だ!」

しかし入れてみても引っかかるのは公式サイトや時刻表サイト、乗り換え案内ばかりで、個人的なものはまったく引っ掛からなくなっていた。

「おかしいな。おれは確かにあのときはじめて旅行に出かけたはずだ。それから、おれはどうしたんだったけ…」

フウはそれから何年かは毎年夏と春に旅行していたが、就職して母を支えるようになり、必死になって仕事を覚えているうちに今の妻と付き合うようになって、そしてすぐに結婚してしまったのだった。

「あのキーホルダーは?!」

もはやどんなものだったかさえ、思い出せなくなっていた。

「僕は本当に下関にあんな人に出会って、あんなことを言われたんだろうか。そもそもあんな長口上、初対面の僕にいうものだろうか。本当はまだ高校生なの、キーホルダー買ったのくらいしかしゃべらなかったんじゃなかろうか」

夢の中であの人に言われたように、自分の時間を失ったとは思わない。そんなことより、過去と現在の記憶の手がかりが同じことのほうが、何も旅していないことの証左な気がして、いまも下関に初めて来たときと同じように、子供の守をしているようにフウには思われた。