トマム駅

(石勝線・トマム) 2010年9月

この人を引き付ける駅名は何だろう。ここに降りさえすれば北海道に来たことになるという感じさえする。私は今回の予定ではここでの下車にこだわった。降りてみればシムカップよりも開放的だった。トマムリゾートである。私は夏でも観光客の多いところかと思っていたが、トマムはスキー場がメインであり、夏季はというと、廃墟と化していた。

送迎バスが横付けになっていて、ビデオを回していた一緒に降りた単行の男性に運転手が声をかける。どうもこのバスに乗らないといけないらしい。リゾートホテルへのバスで、二人はほどなくして駅を出ていった。「相方が先に待っているんだろうか」と私は何気なく考える。もっと後から考えるとそんなわけはなかった。

最後に残ったのはやはり風だけだった。占冠よりも暑く感じる。辺りの森を拓いたので、山気が少ないのだろう。

「ひとりで泊まって、食事すんのかな。いやそんなわけない。待ってるんだよ誰かが。」

自分の一人は自然と捉えられるのに、ほかの一人は気になるのは、独りの人の持つ豊かさが、複数人において見える形で発散されないからだろう。

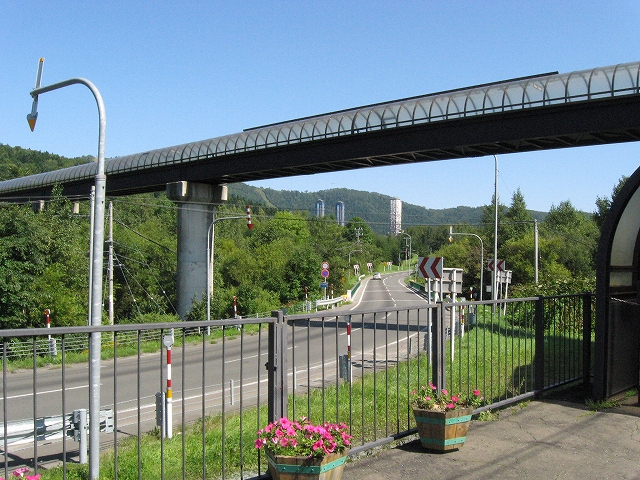

夏の廃墟に来たのは好都合だった。跨線橋は塩ビの透明アーチ屋根が、上がると気持ち悪くなるくらい暑い。そして夥しい蛾の死骸。人の気配を催すパキパキいう屋根の音、そして落葉のように死骸を砕く音。「なんで雪国の夏はいつもこうなんだ。」 舞い上がる鱗粉の臭気に息を止めつつ眉間に皺を寄せる。こんなところに閉じ込められたら数時間で干からびて死んでしまうだろう、この蛾たちのように。夏の北海道、そして冬、そしてとある人工の季節。

長い跨線橋の途中にリゾートらしく綱柵がしてある。アルファリゾートへのバスはこの階段をここで降りよとのことだが、私は「いいからこの先を見せろ! どうなってんだこの駅は!」とそのまま突っ切る。立ち入り禁止だとなおよかったのだが、そうではなかった。というのも…

「いったいどこに出るっていうんだ。特急停車駅でひと際異彩を放っているトマムの名の駅がこんなだとは…」

気づくと豪華な空間に自分は出ていた。そこだけきれいで、設備も整っている。しかし、誰一人としていない。ゴージャスなオープン・カウンターにはさっきまで人が詰めていた形跡がある。要するにこの大きな空間全体が、冬場にはしっかり暖房が効くということだ。

ダルマストーブとそれを囲むように設えられた調度、あちこちに配された真っ赤な歓迎造花、蝋燭に火を灯したような照明。大きな窓からは、みごとな夏の草原。

「誰か、ねえ誰かいるんでしょ? すみません」

ただ窓の外でグリーン・グラスが一面に光っている。そして絵に描いたようなスカイ・ブルー。

「ほんっとに誰もいないんだな。」

確かにこの空間はゴージャスだったが、よく見ると何か所か壁は崩壊し、地階のロッカールームはいかにもスキー場施設といった趣で薄暗く、蛾の死骸が数え切れぬ散らばっていた。

「冬には都会になるんだろう。」

季節商売というのはこんなものかもしれない。湖国のびわこバレイは夏も儲けようとしているのを思い返す。

外に回る。リフトの支柱が虚ろな顔して佇み、雪もないくせに恰好の斜面をいつまでも眺めている。もっともリフトというやつは、雪になって人が来ても、ただ無機的にくるくる滑車を回すだけだ。親としては喜ばせ甲斐がないというやつだろうか。

それにしても人がいない。付近を唯一の道路が通っているが、たまに車が通過するだけだ。停まって誰かが出て来るとか、見学に来るということはまったくない。なぜって車に乗ればわかるように、いったん止まって降りると、だいぶん時間を食う。速度に乗って走り続けられる北海道の道で道草を気の向くままに食うのは意外にしないことかもしれないのだった。

「せめて一人くらい見かけても…」 大草原とそのスキー施設のただ中で、たった私一人。ふと全人類のなかで自分一人だけ生き残った直後はこんなだろうとさえ思い当たり、身震いした。或いは臨死に近いかもしれない。風や緑が現実のものに思えなくなってきて、私は「気が狂うわ」と言い残し、駅へと戻る。

当局の駅舎はあるが、さっきのスキー棟がメインで、あまり使われてないようだ。中の方向性は知内に似ていて、遠い隣駅と運賃が掲出され、わずかばかりの椅子がある。トマムと彫った御影石の駅銘板は前時代の威容を物語っている。

やや離れたトマムリゾートは都会かもしれない。しかし私はそこに触れ合う歴史の中には生きていない。