富海駅

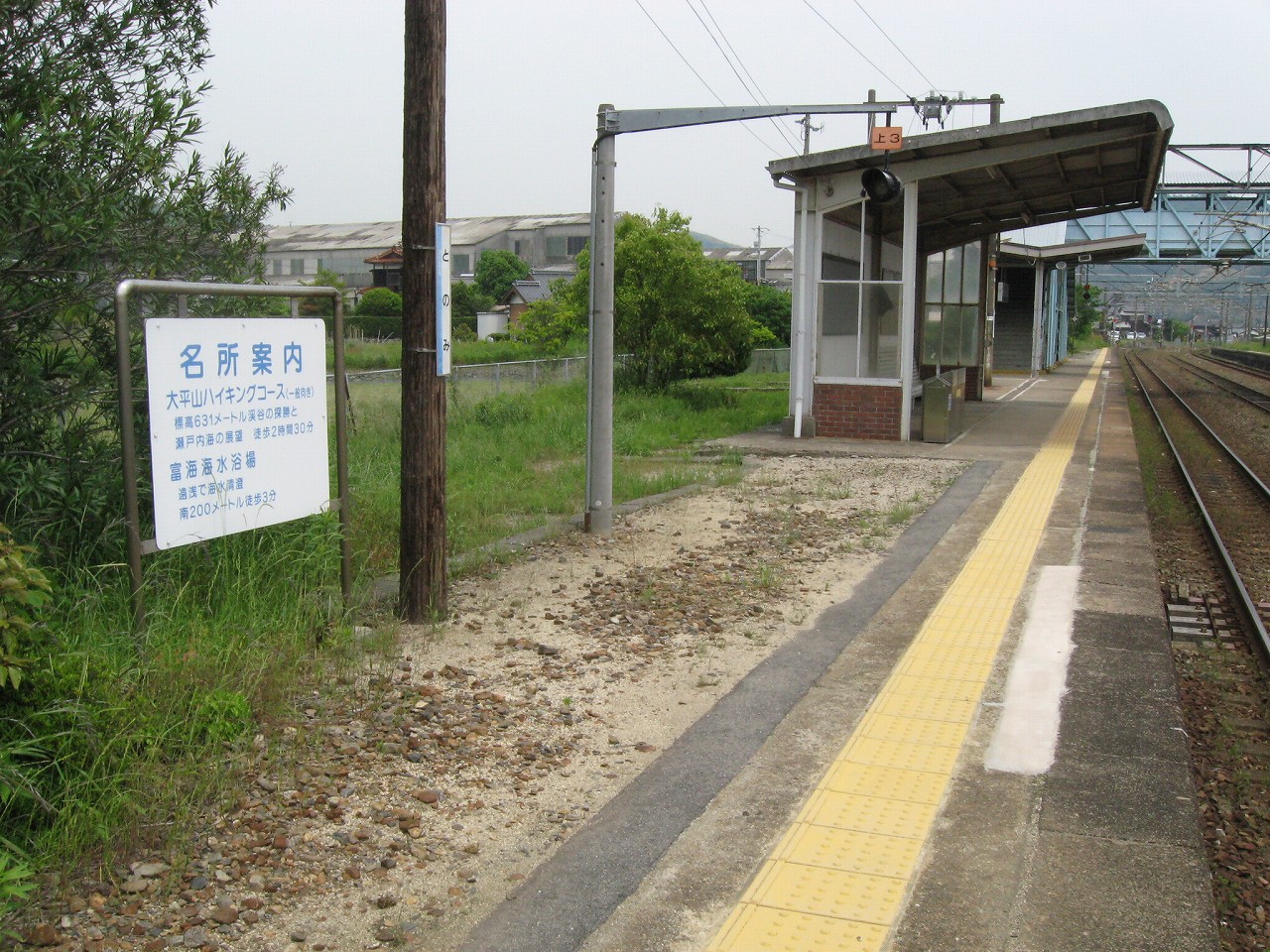

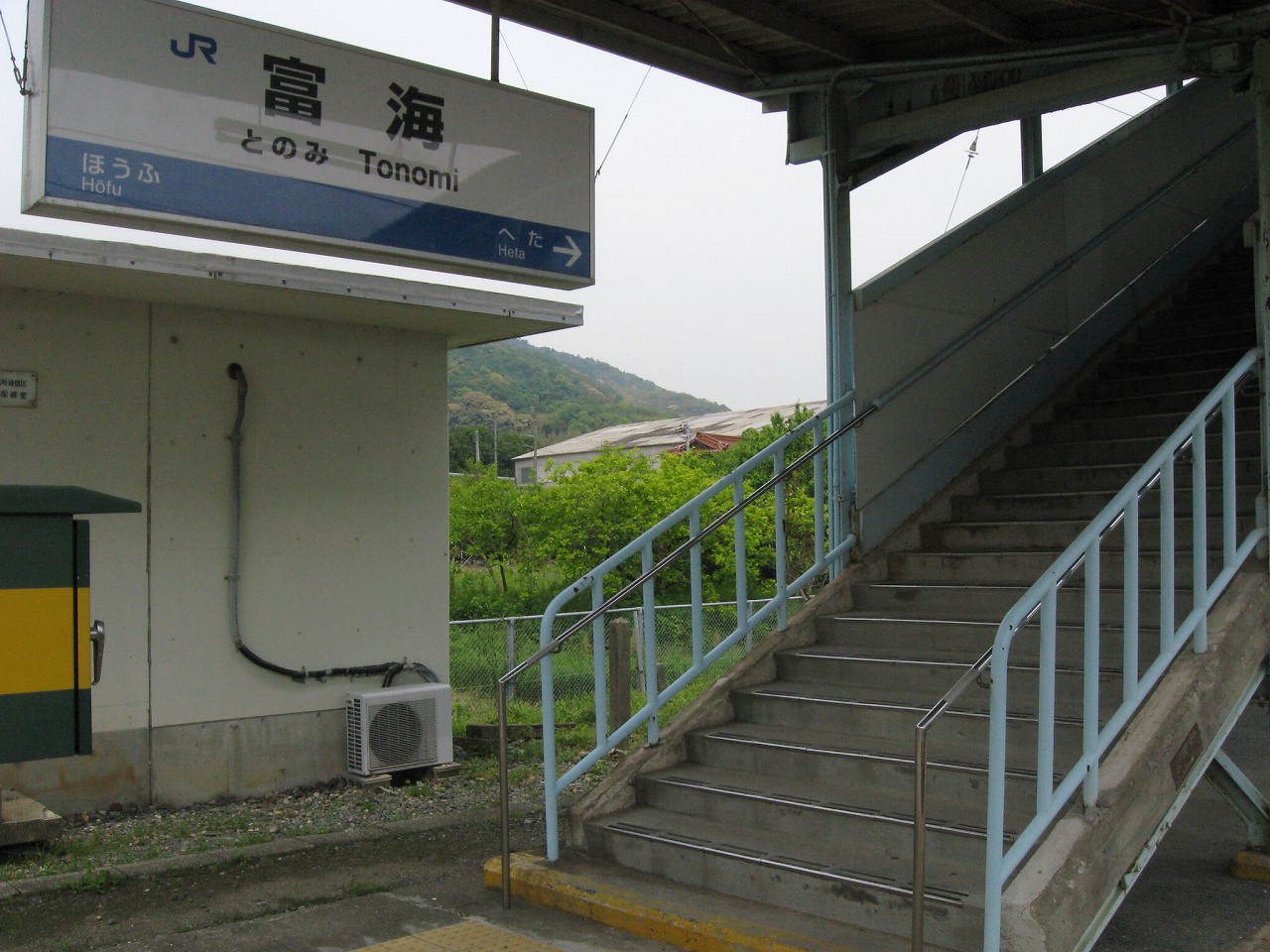

(山陽本線・とのみ) 2011年5月

徳山から新南陽、戸田とやや人や車の多いところを抜けると、列車はとつぜん山に入り、くゆりくゆりと海岸線に沿いはじめた。僕はなぜか寝台列車のことばかりが頭にあった。"あさかぜ"や"なは"もこんなふうに、くゆりくゆりと海岸線を練り進んだのだなぁと。

次々と変化するうっとりするようなその曲線美は、止めたいと思っても止められるものではなかった。臍をかみながら僕は、次の駅を待った。富海だ。しかし案内放送があるときにはもう、列車はすでにやや開けたところに出ていた。それでも、そこは、まださっきの隔絶感を多少残しているようなところだった。

空はわずかに淡いブルーと認識できるような色合いで、ちょっとでもバランスが崩れると薄曇りにもなりそうな様相だった。海辺に来るには物足らないけど、それでも僕はどうしてもここで降りたく、予定通り、熱い車体をしり目に、たんと白いコンクリート舗装のホームに足をつけた。列車はあたかも汽車のようだった。遠くで女性車掌がこちらを見ている、ホイッスルを口に咥え、ひと吹きすると、すべての扉は閉じられた。去っていく列車最後尾の彼女は、僕のことを羨んでいるように思えた。或いは、こんな何でもない日にこんなところに降りて、なんなんだろう、そう思われている気もした。

「随分と楽しそうね!」

そう嫌味を言われている気もした。いや、楽しかないさ… 貴方が運行表と規則に則って業務に当たっているのと同じように…

僕は跨線橋を渡って、山側のホームへと向かった。湿度が高く、やや蒸す感じだ。裏手の豊かな緑も、それを手伝っている気がする。真夏と春のまさに中間のこの季節は、なんともいえない、揺蕩うような時間を呈することがある。

そもそも五月って何だろうなと思う。新年度からひと月、落ち着いてくるころだが、海に飛び込むでもない、けれど外を避けて家にこもって本を読むでもない、どうしたらいいかわからない季節だ。ただ日長だけは増える。だから、宵の長さを感じ、屋外で恋人や友達と遅くまで過ごすのがいい。

駅舎の屋根瓦もまた青系統だった。白みがかった空もかろうじて青と言えるようなのものなので、少し区別がつきにくかったくらいだった。にしても、富海という地名に引っ張られた水色、そしてこの鄙びた大幹線の"とある駅"という感じは、格式を表しつつも、人に阿る昭和な愛嬌のある様相だった。

つまり、ともすると、ここはローカル線の、海に近いとある駅だ。けれど、ここは山陽本線、その大樹に属しているというだけで、何かアカディミズムに属しているだけで得られるあの安心感を感得したというわけだ。駅もまた組織の一員であり、所属がものを言うのかもしれない。

山側のホームの向こうは、緑が豊かで、丘の地形だ。海側もそんな感じでゆるく低山が現れていて嫋やかで、海はあんまり期待できないかなぁと思った。爽海というタイプではないのだろうか? でも、実際まみえるまでは、まだわからない。

防府市街と富海地区を隔てる山です

駅舎の中は静かだった。がらんとして、回しつけられた長椅子があられもなく座面を差し出していた。無人駅にありがちだが、緑の掲示板が意味もなく壁を占め、紙片がついたまま画鋲が刺さっている。自販機は遠くの震災の節電で暗いままで、ただ稼働音だけが響いている。灯りはついてないけど、駅舎の中で生きているのはコイツだけ、そんな感じだ。人間は化学物質により動き、昆虫は電気的な存在だという。さっき見た三線の構内は、高圧で電気が流れているだろう。けれど至って、しん、としている。となると、負荷こそが、生命を生命たらしめるものだと言える。けれど負荷のない電気も生きているものだと我々は捉える。幹線のとあるこの無人駅は、巨大な電気神経ネットワークの或る部分だけを見せ、それはどこか遠くの都市のために、"電車"という仕事をさせていた。

汽車型ダイヤ

静かのまま、私は駅舎を出ると、私の眼は駅前の風景にまあるく包まれた。砂の上がった路面には、適当に鉄筋を刺してロープを張って、駐輪場を截ってある。鉄筋の先には昭和のころの飲料缶が被してあり、何か一切の時が止まったままだった。

どこかでも言ったけど、誰も注意を払って来なかった一景があるということは、誰もが皆、生きるのに夢中で、懸命である証である、と。つまり、暇な人はいないということだ。僕はその光景に敬意を表し、駅舎を改めて捉えた。厠棟からは、三本の換気筒が、先端で駒がコロコロ回りながら、斜めに刺さっていて、一気に過去を、僕の脳内に去来させた。

みなできるなりに生きていた気がする。寮付きの予備校に入り王道コースに乗るのも、生を謳歌し楽しくもつましく生きるも、同じ形で着実な歩みがあっただろう。時刻表にこの駅にこの時間に止まるとあれば、それは必ず止まり、どんな駅でも一定数の旅客がおいて、汽車を待ちわびている、そんな感じだ。

あのトイレの斜めの換気筒がよい!というか、懐かしすぎ…

曇った日光で温まった沈痛な空気を、掌を縦にして裁ち切りながら、私は斜めにアスファルトの敷地を横切る。それは何かに申し訳なさそうにしている感じでもあった。しかし誰もいない、この砂の上がった海の近い駅前で、何に対して詫びているというのか? みな今の時間は仕事に出ているのだろうか? それとも、朝も夜も、ここはこんな感じなのだろうか。僕はお昼の沈痛な空気に出合うと、いつも今はみんなが忙しく立ち働いているという幻想に、知らぬうちに苛まされているのかもしれない。いや、この静かかお昼の時間闖入することに、単に申し訳なく思っているだけだ。

駅前旅館ですね

僕は適当に勘をつけて、細道に入り、海を探し求めた。富海というからには…そんな思いだ。輝かしい海にもうすぐまみえる、そんな思いで砂のの上がった道を早歩きする。

しかしそこに現れたのは、海ではなく、砂地だった。ずっと向こうまで砂地で、大海原はその向こうにかすかに見えるだけだ。

「こういう海か…」

そう、干潟だったのだ。私は唖然としながらも、水のつくところまで歩いて行った。遠くでは漁夫が貝堀りをしていて、まさに漁(すなど)る人だった。

「そうか…富海って、そういうことだったんだ…」

私はてっきり、大波打ち寄せる大海だと思っていた。でも真の富海とは、こういうものかもしれない。

僕はたまたま干潮だったという考えを支持しなかった。極めて主観的だが、人生というのはそれを逆手に取って創作して、生きるしかないように思う。

右側の江泊山はここからでは島には見えないだろう。あすこの向かいにはもう防府市街があるというのに、そこは山に隠れて都市があるなんて思いもしない。僕はこの不思議なエアポケットで、ただの広大な干潟を見て、それが富海の意味だと悟した。

何のために生きているのだろう

スパルタの折檻予備校から抜け出した「僕」は、電車で違う方向に進み、富海というとある無人駅で降りた。海でも眺めようと思ったら、そこは漁師の働く干潟だった。遠く来たと思ったのに、よく見慣れた島の江泊山の裏側が見えて、その実防府のから全く離れておらず、軽く絶望しつつも、少し離れるだけでエアポケットに至れることを知った。これは私の短編の一刹那である。

夏には遠浅の海となるのでしょう

戻って、コカ・コーラの看板掲げた駅前商店で瓶コーラと保存料を効かせたようなソーセージ・パンを買い、相変わらず誰もいない駅舎の中で静かに僕はむさぼった。「昔から何も変わってないじゃないか…」

僕は、僕の子供のころのまま、今があり、幸いなことに、その時代を親世代とも共有している。僕の体は小さくもなく、大きくもなく、老いを知るでも、知らないでもない。知らないでもないのは、おばあちゃんという存在を知っているからだ。

僕は幸いにも、といってもこれは親のメンツのためでもあったが、大学に進む準備をしてもらえることになり、もっともこれも親のメンツのせいなのだが、望む学部でないにしても、こうして一年の猶予を与えられ、寮に入り予備校生となった。

「今日は休憩だ…」

寮に戻ったら何をされるかわからないが、僕はなんだかんだいって両親に感謝している気がした。それに僕はもう勉強する決心はしているわけだ。親は九大以上なら満足するという。それなら僕も頑張れないでもない。今はまだ五月だ…何とかなるはずだ…

* * *

そう言って何年過ぎただろうか? 駅前商店なんてもうないし、近くの丼ものの食堂も廃業している。瓶コーラもソーセージパンもなく、ソーセージを食うと気分が悪くなるので最近は食べないようにしていたはずだ。僕はこれまでずっとここに座っていたような気がする。「れんちゃん、あなたはもう死んだのよ? 気づいてないの? ごめんね」そんな風に言う母の声も聞こえてきた。

そんな妄想に取りつかれた僕は恐ろしくなり、次の列車に乗って早足で予備校に戻り、進んで自ら、部屋長に殴られに行った。