筒石駅

(北陸本線・つついし) 2007年9月

これくらいの明るさ。

これくらいの明るさ。

「ここは有名だから、たいした感情も呼び起こされないだろう。ここは何しろ有名なんだから…。」 それにこうして最後にこの駅にしたのは、たとえ暗くなってもトンネル内なら関係ないだろうという、かなり現実的な理由からだけだった。

このあたりはトンネルが多く、列車がトンネルに入っているのは珍しくなかった。「つついし。つついしです。」 そんないつものトンネルの途中で減速し、停車する。昼の時刻だというのに車内はとっくに蛍光灯をともしていて、止まっているこの車内だけが、ただ黄色っぽく明るかった。窓から外はやはりただトンネルの石壁だけが見えている。ただそれだけのところだと思え、冷静だった。

気負わず何気なくにこやかに一歩踏み出すと、本物の隧道内に完膚なきまで気押されて、さっきまでの余裕の表情が消え失せた。

「これはどういうこと。」

夏なのに肌寒いほどの冷感、異様なほどの湿気、まぶしい旧寝台車の灯りがトンネルの側壁を照らし、黒部ダムや下の廊下の、あの危険な工事用通路みたいな細いホームを、高校生が談笑しつつ何人も歩いて行く。

「これは大変なことになった。えらいことだ。」

固唾が喉に引っ掛かって苦しくなった。まさかこんな感覚あふれさせるところだとは思いにもよらなかった。言われていたのと全然違う、全然違うじゃない。困った、これじゃ簡単に情緒の整理がつかない、と頭の中が白くなった。まだあの明るい列車をそばに擁しつつも、この場所そのものやその意味の把握をしようと、ねずみの回し車のごとく考えが巡った。

駅員が階段の上り口に立っていた。高校生らはあたりにまったくの無関心の体でとっくの昔に階段をだらだら上りはじめていて、こっちを向くとも向かないともいえる駅員だけがほぼ残っていた。私の背後で列車は去りゆく。静かにうち震えているのを悟られないようにしつつ、ここで撮ってもいいかどうかと訊くと、駅員は、「え、(人差し指で駅員自身の胸を差して)を撮るの?、それとも私が、あなたを(撮るんですか)?」と言って手を差し出したりするので、おかしくて仕方なかった。しかしその両方をやってもらえばよかった。寝台列車に乗ったとき願い入れて車掌の姿を記念に撮りたいと思ったことがあるけど、やはり最近はそういうことをするようでもないようなので、もう声も掛けなかった。だがこれで今度また筒石駅に行く目的ができたというものだ。

結局一人で残された。側壁に石板を差しこんだようなホームに立っているので、はっきりと駅にいるというところが、ただ鉄道トンネルの中にいるのとはまったく違っていた。こんなところに独りで居ても叱られないのである。ひたすら冷たい清水が浸潤し、坑内を黒く濡らしている。おぼつかなき蛍光灯がその水や、緑の薄苔を輝かせている。ずっと遠くのものも聞き取れそうな反響、ふと下方の闇に隠れたる退避坑たる龕。ぽちぽち、みちみちと水の滴る音や反響という音はあるのだが、それでいて稠密な静謐を感じさせていた。

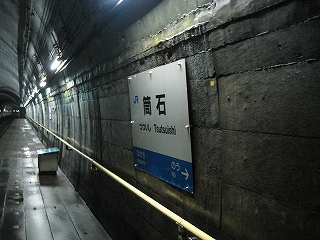

坑内に貼りつけられた白い明かりに照らされる濡れた駅名標を見て、本当にこんなところが一般に使うのが許されている駅なんだ、と思う。はじめ筒石駅がトンネルの駅だと聞いて、トンネル駅だからそういう名前を付けたのかと思ったほどだ。しかし筒石は海辺の集落の名であった。

左が日本海側。直江津方向。上りホームにて。

これはかなり明るく写っている。

左が日本海側。直江津方向。上りホームにて。

これはかなり明るく写っている。

筒の石の中にある筒石の駅名標。

筒の石の中にある筒石の駅名標。

ここは黒抜きだった。

ここは黒抜きだった。

ホームを直江津方に歩き進んで。

白線がほぼ中央に引いてある。余裕がほとんどない。

白い手すりは端から端まできっちり渡されてある。

ホームを直江津方に歩き進んで。

白線がほぼ中央に引いてある。余裕がほとんどない。

白い手すりは端から端まできっちり渡されてある。

替わって糸魚川・富山方。右手日本海。

替わって糸魚川・富山方。右手日本海。

こここそがホームの出口。

こここそがホームの出口。

上りホームの出口と、下りホーム。駅設置のためか巻き立てがずれてあるのが印象に残った。

上りホームの出口と、下りホーム。駅設置のためか巻き立てがずれてあるのが印象に残った。

出口を通りすぎた位置にて。俯瞰した下りホーム。

出口を通りすぎた位置にて。俯瞰した下りホーム。

「しかし駅名標や駅員がいなければただの避難所みたいだ」。

そのとき、互い違いに配された向かいのホームからさっきとは別のやや太っちょの駅員が軽く左右を確認して路盤に下り線路を渡っていた。何と大胆な、危なくないのかと思うが、あらゆる通過列車を記憶している。その人はこっちを見て、列車が来たら危ないから壁に寄りなよ! と叫んだ。言うのはただそれだけなのかと、がくんとしたが、何やらうれしかった。

その駅員が扉を開けて消え去ると、真に独りになったような気がして、急に不安が昂じてきた。まだどこかで咎められるのではないかという気にさせる場所だった。もう階段の入口に赴いた。

扉を引いて入るとまだトンネルの雰囲気のままに、時計や椅子などがあった。駅としてはぜんたいに殺風景なのだろうなと思われた。

上りホーム直江津方。左手日本海。中央中ほどに出口。

上りホーム直江津方。左手日本海。中央中ほどに出口。

実際の明るさ。

実際の明るさ。

なんだJR様式の縦型駅名俵もある。消火器表示が赤色を使っていなくて特殊だった。

なんだJR様式の縦型駅名俵もある。消火器表示が赤色を使っていなくて特殊だった。

電灯スイッチ。工作じみている。

電灯スイッチ。工作じみている。

出口から待合に入って。おなじみの風景だったが、その場ではそうは思えなかった。

出口から待合に入って。おなじみの風景だったが、その場ではそうは思えなかった。

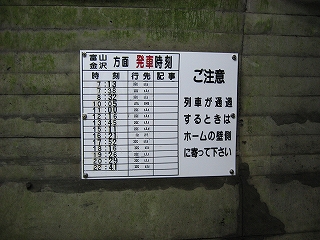

お手製の上り時刻表。こうして見ると少ない。けれども大健闘か。

お手製の上り時刻表。こうして見ると少ない。けれども大健闘か。

待合室地から逃げるにはまずここを上る。

待合室地から逃げるにはまずここを上る。

途中で折れる通路。

途中で折れる通路。

もうここに着いてからそこそこの時間が経っているのに、まだ降車客らの幽霊じみた反響がやあんわあんと聞こえてきて、我が耳を疑った。いったいどれだけ長い階段なんだろう。一段一段上りはじめる。旅行2日目の最後とあって足が痛い。こんなことは放映も紹介もされていなかったじゃないか、と息まく。しかしそれは実際ここに来られたことに対する歓びの息まきだった。

振り返って、待合室への階段通路の趣。

振り返って、待合室への階段通路の趣。

上がりきると地下病院の霊安室を想起させるトンネル通路が、真っ直ぐに伸びて、まるでどこかへと誘われてしまうようだった。けれどもこれが跨線橋の役目を果たしているらしい。狭く圧迫感があり、どの面もコンクリートのままで、ここが駅だというならほとんど作業用通路だった。そんなところに富山方面、直江津方面なんて出してあるので、信じられない感じがあった。

この通路を進みきれば最後的な大階段の始まりに横から出て、そこをあがり切れば、地上となるはずだ。

途中で下りホームに寄ったが、さっきの上りホームと瓜二つで、どうしようもなく、口を力なく開けて引き返した。しかし私の観察によると、この駅はとかく脚立をあちらこちらに備えていた。単純に転落用なのだろうか。

上りホーム待合室から階段を上ってほぼ平面通路に出て。

この通路が跨線橋の役割を果たしている至海側、下りホーム。

上りホーム待合室から階段を上ってほぼ平面通路に出て。

この通路が跨線橋の役割を果たしている至海側、下りホーム。

平面通路を振り返って。あの先を進むと先ほどの上りホームへ。

右折すると下り直江津方面ホーム。

平面通路を振り返って。あの先を進むと先ほどの上りホームへ。

右折すると下り直江津方面ホーム。

下りホーム待合室に潜入。

下りホーム待合室に潜入。

御覧の有様だった。

御覧の有様だった。

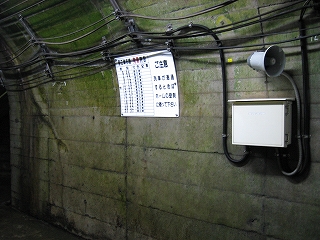

構内放送機器と時刻表。壁面には常にケーブルがいっぱいだ。

構内放送機器と時刻表。壁面には常にケーブルがいっぱいだ。

下りホームにて。富山方を望む。右手海側。

下りホームにて。富山方を望む。右手海側。

直江津方。

直江津方。

出口を過ぎたところあたりにて。

出口を過ぎたところあたりにて。

退避坑。

退避坑。

下り待合室を抜けだそう。至平面通路。

下り待合室を抜けだそう。至平面通路。

分岐点。左手出口、右手上りホーム。

分岐点。左手出口、右手上りホーム。

出口方の風景。

出口方の風景。

ここで直角に折れるが、左手は…。

ここで直角に折れるが、左手は…。

大階段に足を掛けると、これが本坑らしいので、ふっと振り返ると、柵でふさがれた本坑が地下奥深くまで続いていた。それで気付いた、これ工事用のずり出し用斜坑なのか…そうか。わざわざ駅のためにこんなの掘らないもんね、と一人合点して階段を上った。左の端の方は段を刻んでいないゆえにスロープになっていて、しばしなぞるように眺めながら上り進む。すべて階段にし通さなかったのにはどんなわけがあるのだろうと思わず考えてしまう。スロープを滑らせ斜坑の奥まで資材の搬入でもするのだろうか。

斜坑。一般の人は立ち入れない。右手に扉がある。

斜坑。一般の人は立ち入れない。右手に扉がある。

トンネル内に続く斜坑の様子。灯りがついていて驚いた。

柵か資材かわからない。

トンネル内に続く斜坑の様子。灯りがついていて驚いた。

柵か資材かわからない。

山側の上りホームの方が当然に遠い。

山側の上りホームの方が当然に遠い。

地上への階段。

地上への階段。

湧き水の処置だろうか。

湧き水の処置だろうか。

振り返って。長い。消火器と蛇口はこの駅でよく見かけるものだった。

振り返って。長い。消火器と蛇口はこの駅でよく見かけるものだった。

坑口。

坑口。

坑内からの風を避けるためのもの。

坑内からの風を避けるためのもの。

こんな駅だが改札はやはり簡易な建物の出入口でしかなかった。事務所に灯りがついていて、駅員が二人いる。待合も狭くてとくにどうということもなく、あっさりしていた。 あまり見るものがないなと思いつつ、外に出てもどうも山の中腹らしくて。ひどい下り坂だった。浜辺まで出ようかな、と思うも、もう今日一日さんざん駅から歩いては海を見たので、もういいわ、ここでは浜に出る予定もしていなかったし。よそう。しばしのためらいを捨てて、待合室に引っ込んだ。

これが改札口。

これが改札口。

改札口脇。駅庭?

改札口脇。駅庭?

駅舎内の様子。

駅舎内の様子。

公衆電話が裸で置かれている。

こんな駅では普通電話ボックスを置きそうだ。

据え付け長艇もあり座席数は面積のわりに多い方だった。しかしシーズンにはこれでは到底足りない人々が訪れるようだ。

公衆電話が裸で置かれている。

こんな駅では普通電話ボックスを置きそうだ。

据え付け長艇もあり座席数は面積のわりに多い方だった。しかしシーズンにはこれでは到底足りない人々が訪れるようだ。

座席に着いて見た駅舎内の様子。

座席に着いて見た駅舎内の様子。

出札口。左手は小荷物取扱風。

出札口。左手は小荷物取扱風。

駅を出て…。

駅を出て…。

すぐ脇に深い谷がありこんな地層が見られた。山が海に迫っている分、谷はとても深い。

すぐ脇に深い谷がありこんな地層が見られた。山が海に迫っている分、谷はとても深い。

筒石駅駅舎。がっかりさせそうなものだが、宿直駅で、駅員の魂息づく駅である。

筒石駅駅舎。がっかりさせそうなものだが、宿直駅で、駅員の魂息づく駅である。

左:筒石駅入口の様子。看板にはローマ字駅名表記もあるほか、JR地下駅と書かれいた。

ここまで車を走らせてきて見学する人もいるのだろう。

右:駅への道。

左:筒石駅入口の様子。看板にはローマ字駅名表記もあるほか、JR地下駅と書かれいた。

ここまで車を走らせてきて見学する人もいるのだろう。

右:駅への道。

山へ向かう道。

山へ向かう道。

海へ向かう道。高架は北陸自動車道。

海へ向かう道。高架は北陸自動車道。

することもなくしばらく座っていると、駅務室で電話が鳴った。頭がつるつるてんてんの駅員が取る。

「だからこの前のポスターうちを載せるかって話が来たんだけど、そしたらもう能生に決まってて。じゃうもう能生でいいよっつって。おう。」

駅員はふてていた。あまり期待しない人だと思えた。

座っている真向かいに真っ平らな出札窓口が二つ、ある。ポスターなどが貼られて賑やかしになっているが、ごちゃごちゃした温かさというのも、古さというのも、なかった。しかしよく観察すると出札口は今はあまりないような木枠のはめ殺しで、あまり新しくもないようだった。その透明板の向こうにデスクや書架があり、二人の駅員がしゃべりながらなんだかんだと事務をしていた。一人は私がここに来て最初に会った人で、駅員なのに遊山客を嫌がらず、かといって情厚くもなく新客を空気のようにほどほどに自由にし、扱ってくれる、まずまず普通に人当たりのよさそうな人だった。もう一人はつるつるてんてんで、私に「列車が来たら壁によりなよ」とトンネル内で向こうのホームから親しく呼びかけた人だった。体型が良い人だった。この二方(ふたかた)が列車が来る前になるたびに階段を下り、停発車の安全確認をしているようだ。

座ると目の前に窓口があるので自然とそこを見ていると、どうも一ばん最初の駅員さんが緑茶の準備をしている様子がちらっと見えた。どうしよう、と、うつむく。しかしそれからわずか十数秒ではあるが茶はいっこう来る気配がしないので、もしかして駅員用の茶を、自分のだ、と勘違いしたのではと思うに至り、慙愧に堪えず、駅舎を急いで外へ飛び出した。

…あんなとこでちょんと座って茶を待っていたのかと思うとぞっとした。夏なのに冷や汗をかいて、そのまますることもなく、駅前で待たざるをえなくなった。

乗る列車の30分くらい前なった。駅が駅だけにそれくらいの時間は見ておかないと駄目だと思い、ホームへ向かうことにした。駅舎に入るも窓口は素通りし、暗い大階段に差し掛かると、制帽をした臼にくちゃっと目鼻を付けたような大柄な駅員が下り掛かっていた。

「どっちへいくの?」にこりともしない。厳しそうだ。

「あの、富山です。」

「富山ね。じゃあ下りが行った後だからあと30分ぐらいだ。」

お礼を言うと、駅員は地底に下りていった。今私も下りるとずっと二人きりだと思って、私はなおも地上で待つことになる。

─ 果たしてあの茶はほんとに駅員用だったのか、やっぱり自分用だったのではないか、だとしたら捨てちゃったのだろうか、などと悩んでいると時間も経ち、足をぶらつかせながら、一段ずつゆっくり下りていった。下りるより、上る方がずっとおもしろかった。外から見学に来たら損だとも考えたりした。

樹脂製波板に鉄骨という組み合わせが強度の差を想わせて沈痛だ。

樹脂製波板に鉄骨という組み合わせが強度の差を想わせて沈痛だ。

坑口の巻き立てと透明板を入れた風除け衝立。

坑口の巻き立てと透明板を入れた風除け衝立。

富山行きに乗るため、下りホームへ。

富山行きに乗るため、下りホームへ。

たまたまやって来た特急北越。

たまたまやって来た特急北越。

階段を下り切り、角を曲がったところが待合だ。下り切るまで待合室は見渡せない。それで下り切ってはじめて、明かりのついた六面ずぶ濡れのその石室で、制帽をとった禿頭(とくとう)の駅員さんがきょとんと椅子に座っているのが目に飛び込んできた。こんなに密室で、間近で、目が合った。私は戸惑ってしまい、とっさに、まるで頭部には何にも注目しなかったように、しかしそれでいてその人を無視しているわけではないように視線を動かして、ホームに出る厳重な扉の前まで歩いて、立ち止まった。その人は頭部が長く大きくて、座っているが背はやはり高そうで、ぱっと見は人当たりのよいというより、むしろ堅そうな感じだった。

その人は無表情な下目使いのままで座っていて、私の行動の取り方がまずかったのか、そうでなかったのか、はっきりとわからなかった。いずれにせよ、狭い石室で、黙った駅員と二人きりで緊迫感にしばられていた。ふっとその駅員が、石壁の上のほうに目を上げて、独りで、たどたどしくつぶやくように、

「信越線が、遅れてるんだよね。工事の関係で。北越が遅れて、それで上りはくたかが遅れてるから…9分ぐらい遅れてんのかな。もう大丈夫と思うんだけどね、徐行しなくても。」

言葉は柔らかなのに顔の表情は少し硬く、旅客に伝えるべき情報を伝えたという事務的な表情だったが、私にはそれでも十分よかった。

「あ、そうですか。」

いやな緊迫感から逃れるようにとりあえずそう言った。しかし言われたことはまったく理解していなかった。

(ふうん信越線の工事なんかやってるんだ…それに特急の遅れをなぜここで伝えるんだろう…。)

私は立ったまま、できるだけそうぼんやり考えていたが、やっとのことで青海川駅の土砂崩れに思い当たり、

「工事ってあの大きな工事のことか! 地震があったのはこの近くだったんだ。」と思わず心の中で叫んだ。私は、しばしばニュースで伝えられてきた中越沖地震被災地域のすぐそばに自分がいること、信越線の復旧したばかりの箇所の近くにいることを、まったく自覚していなかったのだった。

2007年中越沖地震では、青海川駅構内脇に立ちはだかる崖が崩落し、駅構内を大量の土砂が埋め尽くして、柏崎から柿崎が最後まで不通のままだったのだった。その復旧工事もようやく終わり、一週間前にその区間の運転が再開されたのだが、工事が完了したばかりの箇所は、安全のために徐行運転で通過していたのだった。

9分の遅れとは普通も含めた全体の遅れのことだった。

はっと気付いた勢いで、「あっ、地震の…」と言葉を漏らすと同時に駅員の方を見ると、もう表情は硬くなくなっていた。

気難しそうだという考えが取り払われて安堵した一方、間接的にしか知らなかった地震の影響を身近に感じたことによる興奮がしだいに失われて冷静になってしまい、

石壁の上の方に掛かっている時計を見ながら、この10分近い遅れがこの後の予定にどう影響するのかを考え始めることになった。

「…9分ぐらいだと思うよ。」

再び駅員はそう言った。少し申し訳なさそうな感じだった。ふつうの人だった。今思えば、こんな風に直接に遅れを知らせてもらうのは新鮮だった。これは私だけのための構内放送だったのであろうか。

「まあ座りなよ。」

9分も立っているのは長いな、そろそろ駅員の横に座ろうか、と思っていたら、ちょうどそう言われた。

「いやあ、それにしても駅弁も店もなーんもないとこでびっくりしたでしょ!」

駅員が明るくそう言って、会話が始まった。しかし私はこのあたりの小さな駅の駅前を歩いてきたばかりなので、駅弁の期待はまったくなく、この問いかけには本当に驚いていた。

がっかりしていないことを示すために、

「だいたいは知ってましたけど…。」

駅員は、にやっとわらったようだった。

「この前も駅見に人が来て、階段上がったとこでさ、自販機ないんですかって言うんだよ。えっ、きっぷの自販機のことですかって聞いたらさ、ジュースのだって。そんなのここにないよ、浜のほうまで出たらあるかも知んないけどって、言ったんだけど。」

「浜のほうまで出た?」と駅員は続けて訊いた。

「いや、途中で戻ってきました。」

「ずーっと坂下りて高速くぐってくと日本海がばーって見えるんだよ。いいとこだよ。」

最後の一言だけは急に真顔になって、私を見ながら言った。

トンネル内に風の音が鳴りはじめた。

蛇が舌を出すような、矢が飛び交っているような、

たいへん不吉な音だった。思わず駅員のほうを見ると、

「もうすぐ来るよ、上り北越。遅れてるんだね。」

「水も逆流するよ。」

壁伝いに作られている小さな溝を指して、そう言った。

しゅーという風の音は徐々に激しくなっていく。やたら湿っぽいアーチ天井の石室で、私と駅員は、得体の知れない何かを待ち構えるているような、またその到来の不安をこらえるているような二人きりだった。しかし駅員にとっては、いつものことのはず、なのにその表情には、いたって当たり前のことだ、という悠然さはなく、ちゃんと通過するはずだけど…という譲歩が表れていて不思議だった。

それで私は不安になった。

トンネルを通る風の音が強力になった。頑丈な引き戸が風圧で押さ込まれ続けている。トンネルに向かって流れていた水が、止まってしまった。もう、ぼうぼうとしか音を立てていない風の音に、微かに鉄道らしい音も混じってきた。

「あっ、やっぱり列車が来るんだ。」

そう安心したら、風の音がなくなって列車の音そのものに変わっていた。

もうそのときには先頭車両がここに来ていて、あとはいつもの知っているようにカタタタンカタタタンと列車が通過していくばかりだった。

「風が来るのはこっちに来るときだけなんだよね。行くときはないんだけど。」

再び、ただの湿っぽいおもしろくない石室になった。

「どこから来たの?」と。

「それだったらテレビ映んないや。」 鉄道を紹介する番組があって、そこで紹介された鉄道会社を、あれもやったし、あそこもやったし、と、あたかも自ら取材したように次々に列挙しはじめた。そしてこの駅にも来たのだろう。

「(ここには)関口の息子も来たし、誰だったけ女のリポーターも来たな。当日台本渡されて、はいこれでお願いしますって。これでお願いしますって、おれ何も聞いてないのに、おれいやだっつってやらなかった。いろんなテレビ局が来て、何回も録られたけど、おれの映ってるとこ全部カットされてやんの。」

駅員はにやっとわらった。私も。こんなに駅員らしくなくて、こんなにしゃべられたんじゃ…。

「この前か、福井から小学生いっぱいつれてきたこともあったな。先生か保護者かわからんけど、子供が階段から落ちるんじゃないかって心配してたけど、先生が太ってたから、そっちのほう心配してた。」

駅員は会話に夢中で、私も夢中で聞いた。通過列車がここに近づきつつある風切り音がしていたが、駅員がそんなだから気にする必要はないと処理していた。しかし駅員は、その音をいまさら聞き取ったのか、

「下りはくたかってもう行ったっけ?」と真顔で訊く。

私は突然、駅員にとって答えの大事な質問をされたので窮し、いやどうでしょう、行ったのかな…と、さっきの北越通過とごっちゃにして煮え切らないでいると、

「あ、やばい、出とかないと怒られる!」

と、さっと制帽を被って立ちあがり、何の迷いもなく扉を開けた。風が石室に勢いよく舞い込んで駅員の書類や紙片などを吹き飛ばした。風は吹きこみ続け、興奮せずにはおれなかった。駅員は直立不動で、通過するはくたかを見送っている。紙が吹き飛ぼうがなんだろうがせねばならぬと、職務を見せつけるかのようだった。

列車が去ると駅員は戻ってきて、石室の後片付けを私と一緒に静かにはじめた。あのすごい風の興奮を述べるべきか迷った。駅員はというと、そのことについて語りたさそうな、そうでもないような、微かなにやけ顔だった。

会話が途切れたので、あの風でもびくとも動かなかった駅員の鞄を指して、その正体を訊ねると、

「これ? 売上。」

ひどくきょとんとしてそう言う。風じゃなくてこんなのに注目したんだ、という感じだった。私はいつも見かけていたそれって売上だったのだと、深々と納得する。定期的に列車に詰むようだ。

それから少し経って、二人で座り、静かな時間が流れ、風のことを忘れかけたころ、

「でも本当は汚いんだよ!」

と突然大きな声で、駅員は切羽詰った悲しい顔をしてそう発言するので、私はたいそう驚いた。何が、と目玉が落ちそうになった。とっさに、駅を目的だけに来る人の心のことを言ったのではないかと思い、怯え、焦った。

「みんなきれいだっつーけど、鉄粉撒き散らして走ってるから。あぁ…ちょうど辞めた後ぐらいに肺の病気とかになるんじゃないかな…(こちらをちらっと見て)、いやだなぁ。」

本気でそう嘆息する。こんなに本心を明かしてくれることに、胸揺さぶられずには到底おられなかった。こんなに本当のことをたやすく語る人に、目を見開いた。しかし汚いとは、粉じん漂う空気のことだとわかり、心底ほっとしもした。けれども空気の汚さに思い至らず、物珍しがることをそう表したとも重ねられるようで、自分はと顧みた。しかし実際愛でているひとに、こんなことを言うだろうかと反語的に問いかけもした。

「先月の8月の終わりごろになってたかな、一人姉ちゃんが来て、ピンクの18きっぷありますかって言うんだよ。えっ、そんなんとっくに売り切れてますけどって。」

「ほかの地域じゃ漁業やる奴がいないやる奴がいないなんつってるけど、うちなんか全然違うからね。高校出て、みんなやりたいやりたいつって。この前も若いもんだけで集まってボウリングやったりなんかして、負けたから何がいいつって帰りの回数券にしようかっつったら、いや、11枚だから足らないって。そのとき12人いたんだよね。」

「うちのやつで、まだ中学生なんだけど18きっぷが出ると10枚ぐらい買い占めていくんだよ。でも10枚買っても10万いくし、どっから調達してきてんのかなとか思いながら売ってたんだけど、そしたらネットで売ってるって。だから1万2000円か3000かで売ってるんじゃないの。こっちも売っちゃったらその後はもうわかんないからさぁ。」

と、大いににやけて締める。

中学生がやってるというところに、私は驚きを隠さないようにした。

「とにかくうちの若い奴らはしっかりしてるんだよ。」

駅員は語気をそう強めて締めくくる。駅の売り上げのよいことや、町の若いのがしっかりしてるという話だったが、本当で生々しい、そしていい話をしてくれるのは、たいへんありがたかった。

「あ、もうすぐトワイライト来るよ。撮る? 撮りたいんなら(遠慮せず)撮りなよ。」

そういって駅員はうって変わって尊大に戸を引き、駅員も出た。そんなまもなく通過するというころにわざわざトンネル内に入るなんて大丈夫かと恐々としていると、もうすでにいやな不穏な風が吹いており、駅員の通りに、暴風と共に下り列車が近づいてきた。駅員は叫ぶ。

「動画じゃないと写んないよ!!」

今更遅かった。それになぜあんな他人の記録に神経質になっているのだろうかと思った。

こんなふうにして駅員が撮らせたのは、自分がさっきの話などで抑圧してしまったかもしれないと思い、それを荒っぽさで吹き飛ばそうとしたのか、弱みを越えた諦観の大人に身を翻したのかとも考えたりして、怖さの中にもその人の繊細さを感じていた。私が元から気配でさえも はしゃいでおらなかったのも、原因だったかもしれなかった。

我々は石室に戻り、駅員の話は幸い次々と続いた。

「さっきの下り(普通)、最近入った若い女の子だったから、次来るのにも乗ってるよ。」

そんなことまでわかるんですかと驚くと、駅員は今までのにこやかな表情のまま、さらに驚いたように、

「だって、あっち行ったら帰ってくるしかないから!」

「…あっ、会社が違うから…。」

「そ、そう、会社が違うから。」

私はもっと複雑な行路があるのかと思っていた。普通を降りて金沢方面の特急に乗務したりするような行路が。

「この前 泊で、(こぶしとこぶしをぶつけて表して) ガシャーン。」

そう言うと、急に駅員は口をきつく引くように閉じて、相当長い間沈黙した。私は何ですかというまなざしを駅員黙って注いだり、また中空に考え込むような視線を浮かばせて、推量をした。これだけ長い沈黙ということは駅員にとって非常に忌避されるような話題だと思ったので、軽めの列車衝突かと思ったが、

「人と特急がぶっつかってさ。それでもうその後が大変だったんだよ。」

あの沈黙の間には、実体験の回想があったのだ。また私の先の推量だけに、列車が衝突するだけよりも、こっちの責任のない、人の砕けた方が重々しいという認識がその人に内にある想像を育ませた。

「普通列車が全部とまっちゃってさ。最終の若い女の子が、こっちに帰ってこれなくなっちゃってさ。かわいそうだった。まあいろいろ出るだろうけど (仕方なさそうに笑む)。それに最終あたりはいろいろ大変なんだわ。変な奴もいるし、酔っ払いが絡んできたりして…。」

駅員は飲み屋で話すように話を続ける。

「おれも一回夜に直江津から特急に乗って富山まで行ったことあって。かー(本当に眠そうな顔をして)。(長い沈黙)。眠くて寝ちゃったんだよ。糸魚川で降りんといけなかったのに。また乗ってくかって言われたけど、いや、いいっつって。」

ここより先は話さなかった。これ以降には何があるのかな。

上り普通が近づいて、おしゃべりの洪水もやんだ。私たちは何も言わず、心の中だけで「じゃあ」を交わして、おもむろに立ち上がり、戸を引いてホームへと入った。黒い中、ずいぶん早くからヘッドライトの反射が見えた。特急とは違い、ゆっくりと光の輪が大きくなってゆき、たいへん落ちついて、丁寧に列車が入って来たことに、ほっと穏やかな気持ちになれた。蛍光灯ではっきり明るい窓が、トンネルの中に並ぶ。非常時じゃない。これがいつもなんだと思うと、よけいに安らぎを感じた。

駅員はすでに車掌室の近くに立っていて、ホームに出てきた車掌に、売り上げを渡した。その車掌は駅員の言ったとおり若い女性だった。列車に乗り込む直前、駅員と車掌の方を見ると、駅員は微笑んでいて、すぐさま互いに会釈した。そして車掌もここで何かの出会いがあったらしいことに感づいてか、微かに微笑ましさを表情に浮かべたのを察知された。何か舞台の一場面の役柄を担ったようだった。

私と駅員が待合室で立ちあがったとき、ホームに入ったとき、互いに何も言わなかったので、わざわざ別れ際にポーズを取るのも情に厚過ぎるかもしれないと硬くなっていたようだったが、最後の最後に互いに別れを意識できて、列車内に入った私は、硬さの中にも静かな落ち着きが心に広がった。

列車はがらがらで、地の人ばかりだった。まだ緊張が取れない。しかしトンネルを走っている間に、モケットが脊中に馴染んできた。空気を切るようにトンネルを出ると、「あっ」。空が足指の霜焼けの、どす黒い赤色で、その暗さのためトンネルを抜けたとは、一瞬わからないぐらいだった。私はトンネルの外はまだこうこうと明るいと思っていただけに、深く悲しい衝撃を肚に受けた。精神的な病で目覚めたら夕方だったというような、また、どう振り返っても十分な時間を感じることができないのに歳だけを取ったことにふと気づかされたような、怖く、地の底に消え入るような悲しみだった。そんな感情が模型的にトンネル駅でのできごとですんでよかった、が、何かを暗示していないか、どこかに波及しやしないかと不吉な予感に囚われた。

もっと自分はあそこでできたことがあるような…、心を開けたのではないか。あの人に対する私の応対は何だったろう。

「よし、今度菓子折を持っていこう。さっと渡して駅を出て浜に出るんだ。そして時刻ぎりぎりになって駅に入り、帰るんだ。」。 土産は何がいいか、などと考えはじめた。しかしその土産の中身を想像すると急に生臭い感じがしてきて、「やめたやめた!」。

― 結局は、片思い。かすかな嫉妬はすぐに、なぜ多くの人に同じように心を開けるのだろうかという問いと、その触媒のような人の不思議さを考えるに至らせた。

こんな初対面の私に胸襟を開いてくれて歓びをもたらすその人の大きさには、追いつかれそうにはなかった。一体明日はどんな旅行を続けたらいいのだろう。もう帰ろうか。

列車は糸魚川に向かっていた。放送で、車内が一時暗くなりますと流れた。私の向かいには20代のメガネの男性がリュックを脇に置いて本を読んでいた。斜向かいのボックスには女子高生が声高に談笑していた。どの人もここの人たちだった。みな放送など気にしていなかった。はっと明かりが消え、真っ暗になった。そのとたん、一斉に車内の喋り声がやんだ。前の男性は、おっ、と声を上げて顔を上げた。遅れて白熱灯が灯った。するとその人の顔の陰影が深く現れた。ぱらぱらとしか声を上げなくなった女子高生の顔も照らしだした。私は一人で驚愕にうち震ている。なぜ地元のなのにこんなに新鮮に驚いているのだろう、もっとさも当たり前の顔をしてもいいのではないか! 一瞬にして感情が共有されたのだった。

車掌は糸魚川を案内し、列車遅れましたことをお詫びしますと言っていた。糸魚川は今日昼に来たような山への誘いなどなく、ただ海辺のやたら陰鬱な小町を湛(たた)えていた。糸魚川でほとんどの人は降りた。寂しくなった。

明日も予定があったが、もう帰ることにした。もうこれ以上の旅は不可能だと思った。求めているものがもうなかった。

次のページ : 富山駅前で彷徨