潮駅

(三江線・うしお) 2011年7月

石見松原から潮へバスで到着し、降りた。そこは燦燦と降り注ぐ日光を遮ってくれる、葉桜の大樹の下だった。何人かが降りた。やはりここは三江線内でも重要の地であろう。僕もここに来るまでは潮温泉を目的に来る人はほとんどいないだろうと思っていたが、あたりを歩いて、そういうわけではなさそうだとわかった。

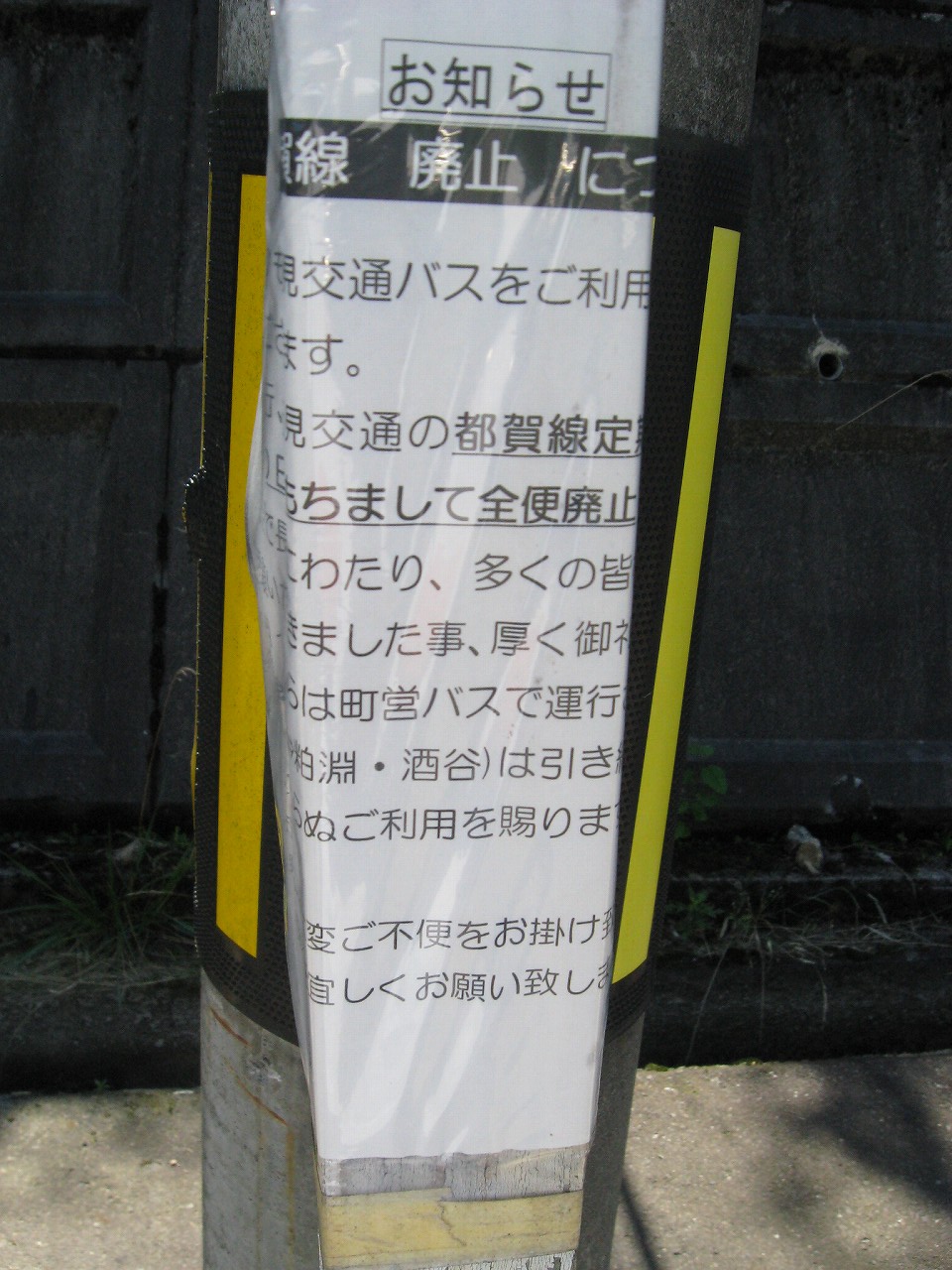

本当はここも鉄道で来たかったところだが、本数がなくてバスを援用。それでも次の江津方面の列車が来るまでは3時間くらいあるので、その間に入浴と食事を済ませるという予定を立てていた。おまけにホームからの眺めが評判だ。

だからここは三江線の旅でかなり楽しみにして、なんだか気分が晴れている。江差線での湯ノ岱駅でのことを思い出していた。あそこでも3時間待ちで、その間に温泉に入ったっけ。まぁこれまでの三夜、夏だというのに水道で濡らしたタオルで拭くだけしかできなかったんだからとにかく入浴を渇望していたというのも大きい。

しばらくしてから、桜の木陰から階段を上がり、ホームに立った。そこは水量漫々、小学生が習字用の極太の毛筆に好きなだけ原色に近いセルリアン・ブルーの絵具をたっぷりと湿して揮毫した、偉大で自然な曲線美が、夏の鮮やかな緑に縁どられ、静かに、そして滔々と流れ渡っていた。

しばらくしてから、遠くからの蝉の声が耳に入りはじめた。蝉の鳴き声が川面に吸音されている感じがした。

「おお、ついに来たか…」

佇立する僕の体を遠慮なく太陽が、オーブンの電熱管みたいに焼いてくれる。ほとんどわからないような微風が、肘と袖口の間を撫でる。けれども、なんだか涼やかだ。目に涼しいというか、じっさい、川水が昇温を阻んでくれているのか…

江の川は発電所やダムなど、実際の生活に使われている川だが、この辺りは本来の江の川の様子に近いものが残っていそうで、少しだけ渓谷の様相を呈していたところも見られた。しかしかつてはここまで水量が多くなかったかもしれない。まぁ、そういうことは今はいいか。今はこの偉大なる河川を賞美しようじゃないか。

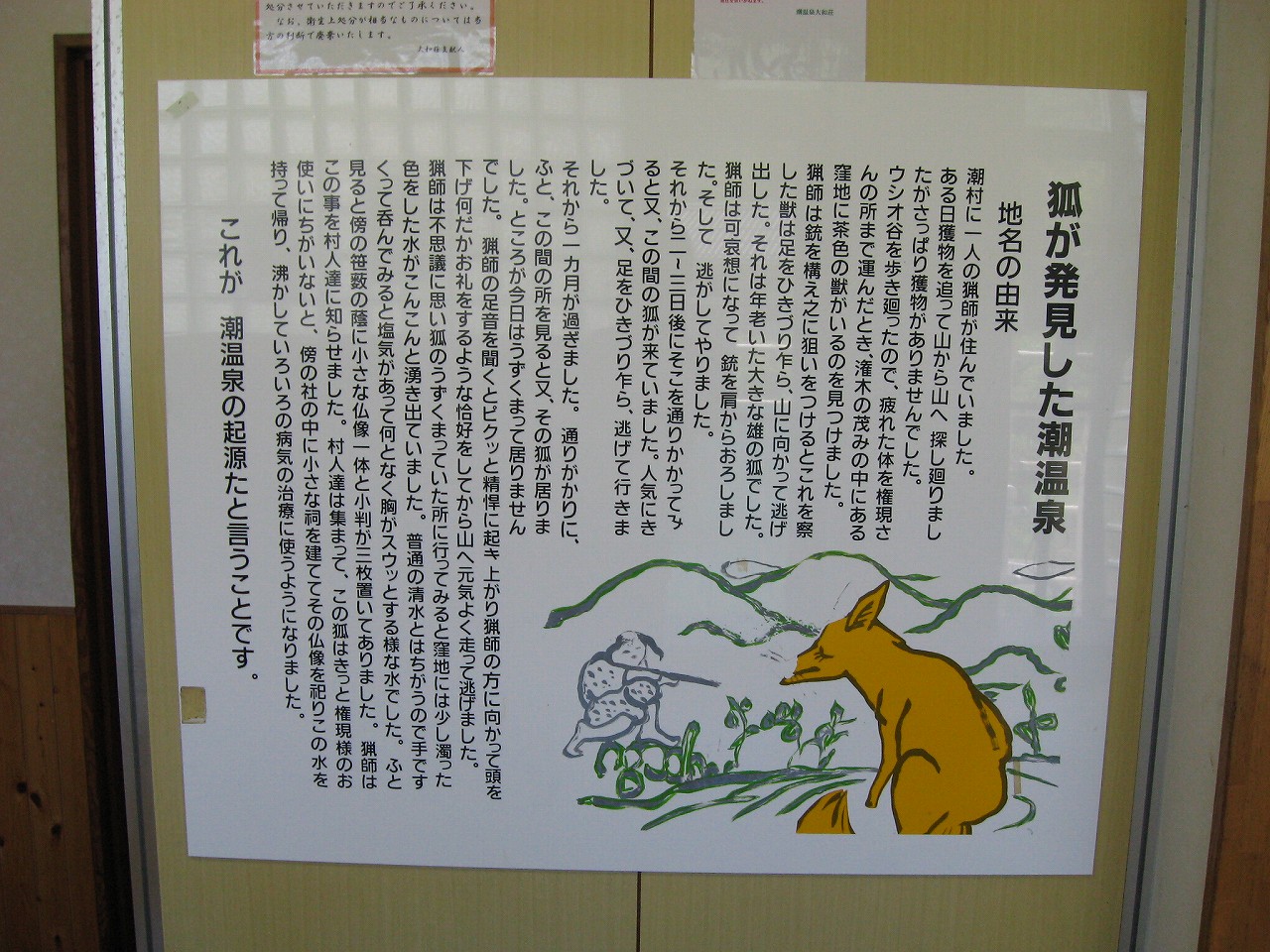

そして先人の地名の名付けにも触れておかねばならなかろう。潮、だなんて、山に海の地名を付けるのはほんと、酸や塩を電子の正負で捉えたときのように抽象的な感じがして、なかなかに好きである。山の中には「牛尾」という地名は少なくないと思うが、こっちの漢字を当てたわけだ。さて、この川の名の負う江という名の街の海に僕がたどり着くのはあと何日後だろう? ところで江という漢字もコウと読む分には昭和的な感じがして好きだ。山陰には直江という駅があるけど、初めての鉄道旅で直江津に思いを馳せて下車したのは、やはりこの漢字のせいもある。江は「エ(え)」という感じだけど、それを「コウ」と右側で読んで、おまけに「ゴウ」とか濁るんだから、これは結構読み方が遠い。ほんとは豪なのかもしれない。けれどもそれを鎮めるように江にしたんだろうか、そんなことを考えながら、ゴウ、ゴウ、ゴウと頭に響かせながら、ホームを江津方に歩いた。

待合室はこの辺のどこにでもあるブロック積みで、相変わらず塗った白ペンキがはがれまくったその中は地獄のような暑さだ。けれど、窓と戸を全開にしてあるおかげでだいぶマシになっていた。やはり川面を渡る風が入ってくるのだろうか? いずれにせよ江の川をまだずっと目に入れたく、僕はすぐにそこから出て、再びホームを歩いては川に目をやった。きのうの蚊と熱帯夜の駅寝がまるでうそのようだ。

ホームを長らく彷徨った。なぜなら、自分か歩くと風が起きて涼しいから! 立ち止まると苦しくて仕方ない。やっぱ川の風なんて大したことないのかな… でも、流れる川水がわずかながらでも昇温を妨げるのはありえそうなことだった。

まぁでもとりあえず歩けばいいんだ、となって、入浴のこともあるので、ホームから降りて桜の木陰に入った。それにしても、蝉が落っこちてくるんじゃないかと思うぐらいだ。あるいはpeeをひっかけられるかもしれないと思って、なんだか屈んだ姿勢で通過する。

遠巻きでなくても、パッと見て桜だとわかるくらいの、いかにもの桜の樹勢。いまでは春のことなんか忘れ、葉を出すのがうれしくなって出し過ぎた、みたいな感じになっている。けれどこうして並木になると、何か作為的な ― 1950年代の官立のホームだけの駅であることも相まって ― 感じがしてしまうというものだ。

潮駅その2.

ホーム降りたとこは江の川に沿っている国道375号。午前の時刻だが、30秒に2,3台と意外と車の通りはあり、看板を出している民家もあってやはりここは村の中心地なのだろうなと。自販機の並ぶ商店が一つだけあって、風呂上りはあそこでなんか買おうと目星を付けといた。

次は駅寝した沢谷駅だが、全く違う谷筋に出る。

鏡見てみてください

目的地の大和荘はもう少し先のようです

しばらく時間が経つと、駅を降りた人たちの痕跡も消え、国道を走る車の動きもだいぶ少なくなった気がした。ただカンカン照りの太陽だけが、音もなく、思い出の光のかけらを落とし続けた。

日帰り入浴のできる大和荘の方に歩いていくと、この辺りは観光開発されたのが窺われ、温泉を利用したデイサービスやバンガローなどの市の施設、支流もちょっとリゾートをイメージしたような感じになっていた。確かに、江の川という捉えどころのないものを「見た」という記憶を残すには、ここはなかなかいいスポットだ。

探していた川辺に降りる道も見つけ、親水できて僕も得心した。かつては遊覧船をやっていたようだ。

わが故郷の南方、宇治川ラインを僕は屡々思い出した。地形的にはよく似ている。けれど、宇治川の方がもっと暗くて幽玄だ。 ― どんなにそこの天気が良くても ―

僕も何度も宇治川ラインに鉄道が通ったらと夢想した。たぶん秘境駅を量産することになると思うが、歴史は"おとぎ列車"という、まさに僕のそんなメルヒェンな想像を断片的に実体化したみたいに、天ヶ瀬のほんの数キロ、工事用トロッコを生かした鉄道が走っただけで夢はとうの昔に終わっていたのだった。今では京滋バイパスが巨椋池干拓地まで駆け抜けるだけだ。

石山と宇治はもっと代替の交通があってもよいと思う。

ではこの三江線はというと… 長すぎた。大田市や出雲の方に抜けていたら、また変わっていたかもしれない。これはのちに知るが、石見川本は乗降客という点で頑張っている…

数分で大和荘に到着。大和っていう地名多すぎ…畿内の者にとっては大和と聞くと奈良のことしか思い浮かばないが、地名というのは全国に同じものかあるものなのだった。そういえば神奈川県にも大和市というのがあるね。

んなわけで僕の頭には奈良が急にここにワープしてきたような感覚を覚えつつ、入館。中は90年代風の改装を受け、土産物やダイニングテーブル、マッサージチェアなどで雑然としていたが、それがかえって旅館によくあるなんかほっこりする感じが醸されていた。

受付のマダムは気ぃ良く通してくれた。日帰り入浴(いわゆる外湯)だといやな顔されることも多々あるので… 入浴料は400円。

更衣室でデカい荷物から着替えを出していると、浴場から地の人が上がって来た。ちょうど自分の真横にやってきて、しばらく荷物を整理する音と着替えの音だけの、無言の時間が流れる。

眼を見開いたような驚いたような表情で不意に、

「おにぃさん、どこからきなさったえ?」

山陰本線からつながる美しい山陰旅を想像しながら、京都からというと、

「京都! 行ったことあるよ。修学旅行で。何年前かなぁ」

と、隣の爺さんに聞くと、その人は笑っていた。

「もう50年前になるかな。ええとこやったよ。京都。」

と、改まって深い声でそう言いなさった。

京都と言うと、こういう反応なんだというのをはじめて知って、心を痛めながらも、新鮮だった。

やはりこうなんか格式めいたものを人に催させるものがあるんだな。京都御所、平安神宮、東本願寺、金閣… 山陰本線と山陰街道はあそこからはじまるんだよなぁ…(今回は乗って来てないけど)

リアルの世界で京都を悪く言って得することもないというのもあるけど、まぁでも近畿圏では京都についてはみんなけっこう言いたい放題だ。

久しぶりのお風呂は最高だったのはいうにあらず。というか、ガラス越しに日の光を見ながらの入浴というのは本当に贅沢だ。壮年期には体を酷使された人らが今はこうして日中に入浴しているのかななんて想像する。まぁこんなことはほんとたまにだ。そういうのは見てわかるみたいで、そんな歳でこんな時間に温泉に入るなみたいなことは思われたことはほぼないようである。

とにかく足の裏を揉んで、ふくらはぎを揉んで… シャンプーもたっぷりと付けて洗髪して、石鹸も心置きなく使わせてもらった。またしばらく入れなくなるから。

たっぷり楽しもうと思っても、気持ちよい丁度良い時間というのは意外に早く来るもので、入浴の繰り返しはほどほどにして、更衣室に出た。誰もおらず、空気が涼やかだった。

ロビーに戻ると女将は応対中。給水機にお水どうぞみたいなことも書いてあったので一杯頂いたら、横目で睨まれた。すまない…飲めるとこでは飲んでおかないと死んでしまうんだ、この三江線の旅では。 世にも奇妙な物語の砂漠の回みたいに、帰宅しても実はそこはまだ三江線の駅間の途中のとある道路で、どこまで歩いても山と江の川で、自販機も蛇口も人家もない、そんなところで実は斃れてました、みたいなことをときどき想像していたくらいだった。

外に出る。風呂上りに夏の青空なんてどんだけ暑いんだろう、すぐ汗をかいて意味ないんじゃないかと思いきや、実際は逆で、あまりに清々しすぎて汗をかかない。なんたる天国! これは温泉の効能なのだろうか?

帰りがけに看板を見ると当大和荘では昼食にバイキングもやってるとのことで驚きだ。一瞬どうしようかと思ったが、要予約だったので迷いが消えた。

ところで鞄の中のコーラを飲んでるけど、なんか全然満腹感が得られない。それで初めて、ミネラルが欠乏しているのだと気づく。汗が出ないのもそのせいかもしれない。

あの商店に入ってカップ麺を探そう。できれば塩気の多いシーフードヌードルがいい。

しかしこうして外を歩いていると、ほんと、自分は不安定なところにいるな、と。車もバイクも持たず、鉄道だけでこんな中国山地のど真ん中に来て、日に何本も来ない駅だけが頼みの綱。そう考えると、この激烈な晴天もあって、なんとなし怖さを覚えた。鉄道への信頼が揺らぐほど、ここは本当は、ありふれてはいるが、それゆえいっそう不安をそこはかとない不安を覚えるほどの自然のただ中だということかもしれなかった。

国によるさまざまな国民のための公共物は、我々がまっとうに競争していく上での土台だ。そしてそれはときとしてこんなふうに、国民に癒しを提供することにもなる…

何の躊躇もなく商店に入る。ミネラルが欠けているとわかれば是が非でも何か食わなくては。中は乾物中心とはいえ十分な品ぞろえでこれもびっくり。ポテチにチョコレートに飴に…野菜も置いてある。そして奥のカップラーメンを見逃さなかった。誰もいなかったので人を呼ぶと婆さんと倅?さんが奥の小上がりから出て来て、にこやかに対応してくださった。お湯ありますか? と聞くと、あるよ! と。それを確認したうえでシーフードヌードルを購入。これを「潮」駅で食ったらおもしろいに違いないと、こういうわけだ。ほい、箸、と忘れてたのを付けてくれて大満足で退店。

ま~しかしここまでとりあえず口にすれば何とかなるものがそろっているというのは偉大だなと。交通の便の振るわないところではこれらポテチやチョコレート、カップ麺は最強かつ優秀な食品である。

助かる

さ、さ、とホームに上がると変わらずに江の川。ホームに胡坐をかいて食べたいところだが、アスファルトが暑すぎてムリ。

待合室に移動して、「いただきます」。

このときほど、もし駅旅がライブ配信出来たらどれだけおもしろいだろうかと。しかしこんな山奥での通信は望めないし、画質も最悪だ。動画は? 同じく画質が悪いくせに、容量も食う。だっらた画像しかないなと。けれど心の中では、常に通信していた。それは自分以外の誰かを想定しているようで、そしてたぶんその正体はきっと自分なのだ。

潮の匂いを嗅ごうとした。この先には目指す江津があるに違いない。そこまで予定通り旅できるのか? 何ともつかないが、数日後を信じて、頂いた。

不思議なことに、カップ麺の汁を飲み干しても全然喉が渇かない。それくらいミネラルが奪われていたんだ。

食べ終わると、背後のたまな通る車の走行音を聞きつつ、じりじりのこの日照りを喜ぶかのような蝉の鳴き音にとりまかれつつ、江の川ブルーを眺めはてた。人は誰も来なかった。来るわけもないのだ。まだ梅雨明けしたばかりなんだから。