宇都井駅

(三江線・うづい) 2011年7月

「うそだろうこれ! こんなに食われたら、なにか感染症になるんじゃないか?」

朝五時、ようやく薄明を迎え、真午の暑気が嘘のような涼しい風が宇都井谷を渡ってきて、体が渇いていくのを感じた。その景色を見下ろしながら待合部の長椅子にゆるく三角座りし、寝ながら度々搔いていた両脚をふと見ると、もはや自分の脚とは思えないくらいボコボコに腫れあがっていたのだった。

これじゃ日中になって何か菌が回って倒れるかもと思った。あんまりにひどかったので数えてみると、六十か所も食われてる。脚の付け根から足指まで全部食い荒らされてて…あんまり眠れてないと思っていたが、何時間かは寝落ちしたのだろう。コンクリートの室内があまりに暑く、気が付かないうちに脚のところだけシュラフをはだけたのだ。山の中って恐ろしいなと思いつつ、ホームを歩きはじめた。

宇都井の集落は美しい島根の数限りなくある集落同様、歴史的な美を讃えていた。私はひそかに島根県はわが国の宝だと思ってさえいる。人口や産業が少ないといった喧伝は、我が国の伝統的集落の景観を守る、人を過剰に多く入れないためのセルスネガキャンだという穿った見方さえしていたくらいだった。どの集落も夾雑物はほとんどなく、無意識な美的感性が支配している。これはもはや驚嘆すべきことだろう。

線路の路盤としてはそんなに悪くないと思います

メンテナンスしていないので劣化していますが

田作りは信木でもそうだったが、複雑な土地でも緻密できっちりしている。無駄を排したこのやや広い谷の集落は、夜来たときと同じように静かなままで、朝靄を石州瓦に唖戴いていた。鳥が啼き朝を告げる。たった一人で、高架の宇都井駅にいる。なぜこんなところにいるのだろうとふと思う。こんなところにいて、何がしたかったのだろうか。本物を見たかったのだ、きっと。こんなふうに暮らしている人がいることは、誇り以外の何物でもないだろう。しかし島根はこんな集落が星の数ほどある。あの臙脂色の石州瓦をみんながみんな戴いた、庭と菜園と田圃のある、戸建ての家からなる集落が、いくらでも…

けれどゆえに、高架というのはちょっと異様だ。けれどここに駅がなかったら一度もここに来ることはなかっただろう。不思議のアンヴィバレントは、この駅が国内でも指折りのローカル線であることで、多少は解消されていた。そしてそれはまた、メンテナンスが余りされず、ホームのアスファルトやコンクリート建造物がほどほどに傷んでいたことによっても ―

単線の高架橋は両端ともすぐにトンネルに吸い込まれていて、浮遊感が強調されていた。再び、なぜこんなところに自分はいるのだろうという思いが頭を擡げた、蚊に六十か所も食われながらわざわざ一泊までしたんだ。そこまでして駅に依拠する理由があるのだろうか?

理由なんてわからない。わからないが体が勝手に動くのだ。いま来とかなきゃもう来ることはない、そんな思いだった。だから行きたくなくても、旅に出ていたときもあった。

しかし先人の暮らしを見、国というものを心に醸成するには、必要な営為だったのだろう。

向うに行くにつれて中郷、上郷と集落が続きます

宇都井谷川

魚道のようなものが見て取れます

ここで寝てました

駅ノートや筆記具、時計などがごちゃごちゃと置かれた待合室は傷んだコンクリートに囲まれた薄暗い階段室の中では、廃墟の中の残置物にも見えなくはない。けれどここには列車が来るし、何よりも自分という旅人が駅寝したんだ。そのことが何よりも駅を生かしたように思った。しかし床面には虫の死骸が飛び散り、よくこんなところで寝ていたなと。

児童たちの掲示物にも多少癒された。少なくとも学校の行事でこういうのを作って、貼りに来たわけだ。そんな賑やかな時もきっと実の空間にはあったのだ。

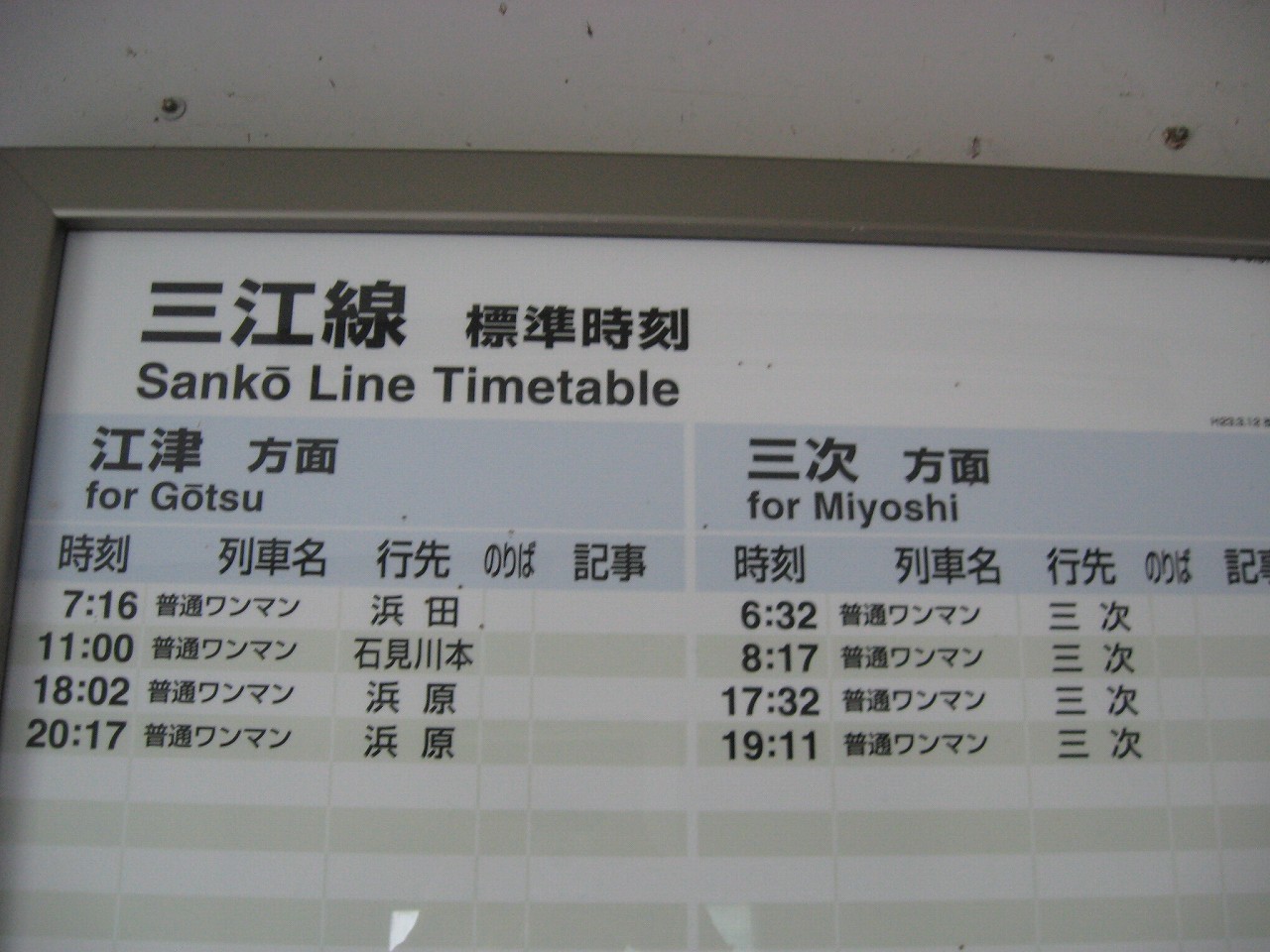

回数券補助もやっているようです

階段はまだ電気がついておらずかんなり暗いが、朝の清澄な空気でだいぶ恐ろしさは軽減されていた。コンクリートは鉄筋が膨らんで剥落しているところもある。塗装されていたところはベリベリと塗膜がはがれていて、つやつやなコンクリ面にはうまく喰いつかなかったことが窺われた。できたばかりのようにきれいなコンクリート面も、よくよく見ると密度が薄い感じがし、長町刷るかどうかは疑わしかった。

山の中だからね…

踊り場に来るたびに景色が見えるが、通例下半分はコンクリの壁を造成するのに、そこが完全になくて、柵だけになっていた。柵を設置してからコンクリを造成したことになるが、このやり方だと柵の交換が難しくなるので、通常はしなさそうだ。しかし、コンクリートの使用量は抑えられる。あとは全面にハニカムな金網が適当に貼られていて、またそれが全体を時代がかったものに見せていた。

景色が見える度に見える浜原方、三次方と方向は変わり、低く見えていた一基の墓も、だんだん下がって見えてくる。この階段駅の愉しみもそろそろ終わりだ。

団地のような出口にたどり着くと、なんかほっとした。高架があり、階段があり、駅がある、なんのことはない、ただそれだけのことだった。けれどこんなとある集落のために駅があり、鉄道線が走っているというのが、どれほど豊かなことか、というのを思い知らされた。

JRの表示なし

トイレは真っ暗の時に見たよりもきれいに見えます

駅の周りはおよそ駅らしくない。ロータリーもないし、自販機もない、いや… 階段タワーの回りがロータリー代わりになってたわ… まあ万事そんな感じだ。しばらくは集落をゆっくり歩こう。

コストの削減になったでしょう

もっと西にある邑南町中心部に向かうのでしょう

地元名士で、駅建設に資金協力されたようです

ありがたや

ほんとそんな感じのする民家は多かった

ここだけは江の川に間近に沿う道がなく、この道が江の川沿いの道となります

江の川を渡ります

ここからは江の川があるように見えませんが…

誰か人出てくるかなと思いきや、軽が数台通ったくらいだった。ドライバーはきまって僕のことを凝視したっけ。にしても、どの家も民泊やカフェ、店をやっているように見えてしまうのは、自分が旅人だからというだけではないだろう。石見の国にそのような気質が特別あるわけではないと思うが、どことなく、我々がこんな感じの店を心の中で欲しているのだろう。そしてそれはのちになってからある程度具現化され、古民家や蔵のカフェ、民泊などは珍しくないくらいさまざまな地域で見られるようになった。

それくらいにまでこのような居住形態が多くの人の手からすべり落ちてしまったのかもしれない。けれどDNAレヴェルでそれは刻み込まれている、と…

人を迎え入れるように見えるのは、農作業にまつわる運搬がしやすいように開放的に作ってあるからだろう。けれどそれだけでは説明がつかない。やはりここには文化の護持力、西日本特有の嫋やかさなども混淆し、旅人をしてそのようなに感じせしむものを醸成しているのだと考えられよう。

けれどここは集落の成員としてしっかりやってこられたばかりなのでしょう

この辺は下郷の集落となります

谷の奥の方に向かって歩いてみた。宇都井川沿いに石州瓦の奥ゆかしげな人家はつづき、ただ早朝の川のせせらぎだけが聞こえてきていた。ここは下郷といい、遡るに従って、中郷、上郷と集落があるという。遠くに清酒の行灯看板を発見! お店なのかなぁと思う。

遠くから駅を眺めると、ほんと異様なところはあるが、天空の駅とまではいえないかなと。川霧が支配的になれば、そんな風に見えるのかもしれないけど。

助かります

ても児童たちの案内には癒されます

これは気づかんかった

高速運転もないし、スラブ軌道にする必要もなく、枕木なのでしょう

階段を登り切ってホームに戻ると、意外とゆっくり見て歩いたのか、列車の時刻までそんなになかった。もう夏の朝七時だというのに、日が差すということがない。それほどに谷であり、中国山地のまっただ中なのだ。

時刻が迫るにつれ、ホームに佇立しながら、浜原方のトンネルを窺った。今か今か、と、列車を待っている。

やがて列車は音もなく静かに高架の天空駅、宇都井駅に、あの日本海ブルーのラインを白い車体に、濃いのと薄いのを細く引いたワンマンカーが滑り込んできた。運転士もどこかで宿直したのかもしれない。なんとなし同胞心を感じる。

なんかまさに迎えに来てくれたという感じだ。折り戸が開き、冷房の効いた列車に乗り込む。こんなことは奇跡的なことかもしれない。折り戸が閉じられる。宇都井の集落がガラスの向こうになる。自分が違う空間に接収されたのを認識する。ここには今截然と切り離された空間が二つある。いや、三つか。宇都井谷と、未来に動きうる列車の車内と、そして高架上の宇都井の集落の天空と。

自分の意思でここに来て、ここで泊まって、そして列車に乗る。神は人間に自由意思をお与えになったというが、それはこのことだったのかとはたと思い当たる。それは食べたい、寝たいとはまた違う、イメージを具現化する力を含んでいる。このこう蚊だって、そうだろう。いったい誰が、この高架上を駅にしようと思っただろうか。建設は地勢には破壊的だったかもしれない。けれど今の僕の目から見れば、調和が保たれているようにも見える。或いは自分が、想念として、両者を調停しようとしたのかもしれない。

国民のために国が作ったもの、その時代を、針がレコードの溝をなぞるように辿り、私は考える。しかしいくら考えても、今のところ自分の営為は是だとというところ以上には、答えは出なかった。