温泉津駅

(山陰本線・ゆのつ) 2012年7月

湯里からしばらく進むと、同じ山の中で、温泉津という駅がある。真夏の真昼間に着く温泉津は、なんか場違いな印象だ。今では自然に"ゆのつ"と堂々と読めるけど、これは存外趣き深い読み方だと思う。 昨年、三江線の帰りの夜に降りたから、だいたいの様相は知っていた。それでかあまり歩かなかった。

冷房の効いた列車を降りると、つーんと鼻を突く草いきれの匂い。烈しい日光を浴びた草と土の匂いだ。そして山の匂いだった。内省しつつ琴引浜でたっぷりと潮の香りを聞いた後となっては、なんかつまんない、年寄り向けのまちに思える。いやなにもわるくちを言っているわけではないんだ。まだ自分が青いということで、そしてそんなふうに言っても欲しいのである。

負の加速度の中、タンタッタタタタ…………と鉄輪の音を聞きつつ運転台から眺めると、ホームがでーんと一本あるのが目立つ駅だったけど、それでもちょっとは利用者の多い無人駅に着くという感じだった。集落も大きいだろうし、何よりも温泉宿への客もいよう。今ではすっかり石見銀山とセットで訪れられる有名地になってしまった。

ホームに立っていると隠れた緑越しに国道9号の走行音が無尽に上がってくる。温泉津の街は、この騒々しさを新道に譲って、すっかり安寧を保っているわけだ。そうしてここは袋で切れ取られたように、昔からの鄙び果てた相貌が図らずもか保存されることとなっている。

駅舎は最近の宣伝による来訪を見越してか新しくされているが、臙脂色の石州瓦をたっぷりと載せ、中には物産を飾ったがらんとした建物だ。灯りを付けず、夏には涼やかでちょうどよかった。しかし建物はどうしても南欧風に見えてしまうところがあり、なにかデザインが惜しかった。間口のステンレスがギラリと光る。

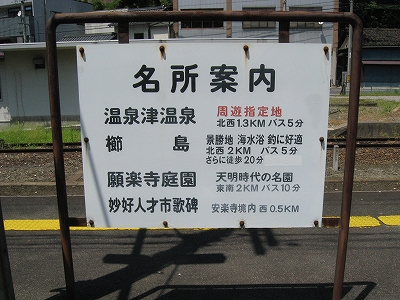

出たとこはざわついていて、印半纏の番頭がもみ手でマイクロバスの前に立っている。客じゃなくて申し訳ないが、何人かはそのバスで去っていった。再び夏のとぼけた静寂が訪れる。私と一緒にいるのは、山肌と、そして昼寝している土産屋と、温泉津の看板塔だけだった。タクシーの運転手は冷房かけて実に暇そうに待機している。タクシーが待っているのはいい方で、この辺の駅ではほとんどそれもなくなったが、いずれにせよ、このままずっと、このままで周りの事態は変化していくのかもしれない。

時間がないからすたこらと歩くが、歩きだしたら止まらないようなおもしろさがあった。びっくりするほど古い漆喰塗りの酒屋や、格子戸の店、窯元、銭湯が見つかり、驚きを禁じ得ない。

道はまちを丁字、十字で切るが、どの角度もこってりした風情があって、家も店も住み込みの二階建てで、なんとも燻したような味のある石州瓦を、ときどき歪ませながらも戴いている。

残念ながら今回も温泉街の方へはいけなかった。私が前回降りたからって、ここでの時間をたくさん取っていかったんだ。どうも私は温泉津に縁がないようだ。けれど海は見よう、と、かなりの速足で歩くと、そこは海というより、潟のような静かな静かな波打ち際で、湾口はずっと先だった。しかしこの入り江ではきっとかつては魚をいっぱい取ってきて、生活を営み、そして湯治客のために宿を開いてきたのだろう。そうしていろんな運もあり、こうして残ってきたようだった。

けれど私は温泉津の入り江を見て、やはり自分にはまだ早いんだな、と。駅から熟年の女人らわいわいいいながらバスに乗ったように、窓から風景をときどき見てはおしゃべりして、宿屋についたら魚料理と温泉を楽しみにする、みたいなことはできないわけなんだ。

私はくるっと転換しつつ、まあ、いつかは…と。

いつものくせでコンビニを探してしまうがあるわけもない本物の旅道中でのまち、この辺で食べておかないと後が本当にないので、個人店に入ってパンや飲み物を購入。揚げ物などの旨い味を憶えた者には、胃が泣くようでもあった。

こんなもんでは金にならない客だなあ…と、駅へと向かうと、今度は後ろにいっぱいパンを積んだワゴン車がついて、人が集まっていた。JAの案内嬢も出てきて、わたしもわたしも、と。売っているのはガタイのいい所謂おばさんである。パンをこねていればあんな感じになるのだろう。しかしこんなことならさっき買わなければよかったなと。買い足したら、夏で傷むので憮然としつつ見送ることになった。

私は涼むように駅舎の中で待っているが、どうしようもないくらいの熱波がホームの方から漂ってくる。

列車の時刻が近づくと、またマイクロバスが停まりはじめた。

「なんやかやいうて忙しい駅やな。」

ここのまちに正統に旅行しに来た人なら続けてこの駅でマイクロバスを見ることはあるまい。私はなんかむなしくなって、心の中がぽっかりと空いたような気持ちになった。