能生駅

(北陸本線・のう) 2007年9月

海は木造家屋の隙間にひらめくだけでなく、もうその向こうが何もない海だった。寂しい国道の信号は縦型ばかりになっている。北陸もここまで来るとほとんど最果であった。梶屋敷の次の 浦本というところまでくると、海に突き出す尾根が目の前に来る。トンネルに入る。この黒い窓に、見えぬ風景がどんなのかゆっくりと想いを馳せてみようか。旧線はあの岬を海岸づたいに迂回していた。

気付くとしだいにモケットの古い匂いが高じてきていた。モーターの音は車窓が明るいときと同じように響いている。

やっと抜けると、街らしいものが下方に広がって、無理に開放感に襲われた。トンネルを出ては海辺の街で、さっきのトンネルの中では、土の中から海山(うみやま)の汀の美しさを想っていたようだった。見下ろす高度を保ったまま、速度を落としていく。能生というところだった。

こうして一つずつ降りると、トンネルを越して隣町に来たよ、という新鮮な感慨を、私は久しぶりに感じた。

10人ほどもの人々が降りたし、また見える駅舎も箱船みたいで、同じ長さのホームが2つきっちり揃ってもあるゆえ、前後の駅の中ではやや主要となる駅に降りたことになりそうだ。また新線らしく構内はさっぱりしていて、急におもしろみが少なくなって、からからと音を立てて空っぽな疲れが体に注ぎ込む。ホームは高台で陰もないから陽射しがいやというほどで、それが心の中を灼いていく。まだ思い出生成前で、ネガができていない。

つまりは、能生らしさは、このようなところにはないということだった。歩きいでてこそ、と駅が暗に表現している、と理屈づけてみる。

1・2番線(下り線)ホームにて。糸魚川方向。

波板が風除け代わり。

1・2番線(下り線)ホームにて。糸魚川方向。

波板が風除け代わり。

栄誉ある1番線の佇まい…。

栄誉ある1番線の佇まい…。

ホームからはこうして駅舎の2階だけが見えた。

ホームからはこうして駅舎の2階だけが見えた。

この駅構内は盛り土上にあるのだが、そこに道がついて大木まで植わっているというのは

豪放だった。

この駅構内は盛り土上にあるのだが、そこに道がついて大木まで植わっているというのは

豪放だった。

直江津方に見た上屋下の様子。片流れ。

直江津方に見た上屋下の様子。片流れ。

風除けのあるホームの風景。隣り、上りのりば。

北国らしい。

風除けのあるホームの風景。隣り、上りのりば。

北国らしい。

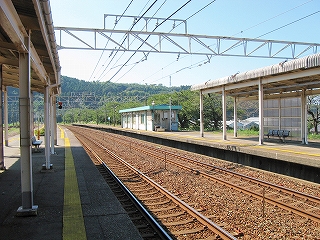

直江津方に構内を俯瞰して。

直江津方に構内を俯瞰して。

山の深さもかなりのもの。

ちょっと湖西線の駅を思い出さずにはいられない。

駅名標がJR型。

山の深さもかなりのもの。

ちょっと湖西線の駅を思い出さずにはいられない。

駅名標がJR型。

糸魚川方に見た構内の風景。

階段の下り口も波板で囲ってある。

これははじめから風除けを設置する設計ではなかったかのように取れる。

糸魚川方に見た構内の風景。

階段の下り口も波板で囲ってある。

これははじめから風除けを設置する設計ではなかったかのように取れる。

盛り土上の道路の様子。保線用。

盛り土上の道路の様子。保線用。

直江津方。頸城トンネル能生側坑口。この中のずっと遠くに筒石駅がある。

直江津方。頸城トンネル能生側坑口。この中のずっと遠くに筒石駅がある。

海に近いところでは、なぜか山を見入ると怖くなるものだ。海さえなければあの丸く尖る山ばかりの、変わった山容の里山を目でなめ回すのだが、あまり深入りすると、出て来られない気分になりそうで。この妙高らしい山容もここではきっと魅力があだろうけど、海が秀でているためだろうか、能生は海辺の観光地となっている。

ホームから見える山。異様だ。

ホームから見える山。異様だ。

まるで山を眺める台のようだ。

まるで山を眺める台のようだ。

駅付近の道路を見下ろして。海はちらっとしか見えない。

駅付近の道路を見下ろして。海はちらっとしか見えない。

地下道の様子。

地下道の様子。

3・4番線ホームにて。この駅は保線用敷地が広い。

3・4番線ホームにて。この駅は保線用敷地が広い。

3・2番線。北越やはくたかが通過して行く。

3・2番線。北越やはくたかが通過して行く。

隣のホームの上屋下の様子。

隣のホームの上屋下の様子。

直江津方もまたもや山が海に突き出すので、松の多い尾根の風景が印象に残ったが、低く優しく見えるのは盛り土の高さがあるからだろう。

直江津方もまたもや山が海に突き出すので、松の多い尾根の風景が印象に残ったが、低く優しく見えるのは盛り土の高さがあるからだろう。

改札口の様子。床が黄色というのもあまりない。

改札口の様子。床が黄色というのもあまりない。

ホームから階段を下りて地下道を歩くと、照明が明るく、マリンへの喚起がなくもなく、有人駅の頼もしさに期待した。しかし改札に着くと、なんとラッチが閉まっている。まさか列車別改札をしているとは。駅員におそるおそる頼むと、あ、いいですよ、さっきの下りで来られたんでしょ、この切符でいいです、これでいいです、どうぞ、とすぐ開けてくれた。観光客に慣れているとも思えた。

建物は大きいが旅客の使う部分は少なめで、入っていそうなのに店もなく、業務上の施設が大部分を占めていた。旅客的には小駅とされるのかもしれない。

| 北陸本線 | ||

| 浦本駅 | ← 能生駅 → | 筒石駅 |

| (糸魚川・富山方面) | (直江津・新潟方面) |