渡島当別駅

(江差線・おしまとうべつ) 2009年5月

駅舎の洋風の尖塔が見えるころには、もう私は立って、動く列車の中をよろよろ前まで歩いていた。動作が緩慢なのは、渡道最初の下車で、緊張を隠そうと努めていたからだろう。運転士は切符を見なかった。降りて外に出てから、いいのかと運転台を振り向くと、何か用、と、しょんぼりした表情をする。私と同じ日本人の方で、安心した。列車は交換待ちのためしばらく停まっていた。裏手は葉の薄い木々の森で、洋館を隠していたが、それには訳があるかのように、演歌がかかっている。

たまたまだったんだ、と思った交換待ちのあと、プラットホームへ出た。しかしまさかこれからの4日間、貨物と特急の交換があんなに頻繁な路線だと知らされるとは思わない。

そんな新鮮な交換待ちのあと、乗り場を端まで歩いて番屋越しの海を見やると、駅のためにここまで来た気がしてきた。駅名標が黄緑色で、ブナの葉の色のようだった。南から山崖を沿ってレールは来ていて、遠く北へ沿岸は長大半径の円弧ようで、海岸線が改変されず、素材そのままだった。でもこのへんはやっぱり、海は車内から見るのがいちばんきれいにみえるのは間違いなさそうで、ホームからは今一つだ。風景を貪らずにすみ、なんだかほっとした。でもどっちにしろ駅から歩いて汀まで出よう。北海道に来て一ばんはじめに降りた駅だしな。

ホームからの風景。

ホームからの風景。

函館方。

函館方。

駅裏の風景。

駅裏の風景。

木古内方。けっこう路盤に草が生えていて驚いた。

木古内方。けっこう路盤に草が生えていて驚いた。

トラピスト修道院は男子修道院として有名。

トラピスト修道院は男子修道院として有名。

北海道だな、と思う。

北海道だな、と思う。

この四角の跡は何だろう?

この四角の跡は何だろう?

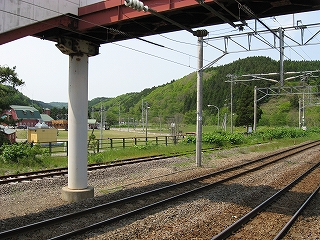

函館方面ホームにて、木古内方を望む。

函館方面ホームにて、木古内方を望む。

あの崖の上は緩やかな丘になっていて、そこを登ったところにトラピスト修道院がある。

あの崖の上は緩やかな丘になっていて、そこを登ったところにトラピスト修道院がある。

ホームから見た駅舎。青い石油タンクが厳しい気候を物語る。

ホームから見た駅舎。青い石油タンクが厳しい気候を物語る。

駅裏にはレストランや男爵資料館がある。

駅裏にはレストランや男爵資料館がある。

跨線橋にて。

跨線橋にて。

海と国道だ。(窓は固くて開かなかった)

海と国道だ。(窓は固くて開かなかった)

こうしてみると駅舎と海が近い。

こうしてみると駅舎と海が近い。

木古内方面ホームにて。

木古内方面ホームにて。

人工林と自然林。

人工林と自然林。

結構構内は広かったようだ。

結構構内は広かったようだ。

最近できた感じだった。

最近できた感じだった。

駅舎出入口前の階段にて。

駅舎出入口前の階段にて。

駅舎たる洋風の建築の中に入ると、床が鳥の落し物で相当汚れて、においさえ立ち込めている。高くした天井は掃除しにくいのだろう、クモの巣と虫が溜まりきっている。冬はストーブがないと話にならないと言い表しているのか、それとも限られた駅での待遇なのか、夏季でも据え置いたままだったが、コードや煙突が汚れて こきたなくなっていた。凶悪犯と極左の指名手配や、ドラッグについてのポスターが物々しく、頭の中に荒涼とした風景が広がった。イエス像やマリヤ像が鎮座している。教義というものが、新天地での指針や支えであるほかに、ここで荒れ狂おう者のためにあるかのようだった。

外観や人々のイメージとは程遠い、このささくれた感触が、北海道らしいところのようだった。

それでもきれいな郵便局が同居していて、中を覗くと数人が事務をしている。自動車が駐まっては、貯金などに用事のある地元の人がときおり立ち寄って、局の自動ドアをかいくぐっていった。この局ではレンタルショップのメディアを授受できるということで宣伝されていたが、それだけに街は異様に遠いように捉えられた。隠顕岩で白波立つ薄青い海の寂しさを気にし過ぎぬよう、映像作品に没頭するのが想われた。

駅舎内にて。

駅舎内にて。

待合所。

待合所。

煙突がボコボコなのは誰かが叩いたんだろうね。

煙突がボコボコなのは誰かが叩いたんだろうね。

物騒なポスターばかり。逃亡者は北へ向かうのだろうか。全国的に無人駅ではたしかにこの手のポスターをよく見かけるが、北海道のはどきついことが多かった。

物騒なポスターばかり。逃亡者は北へ向かうのだろうか。全国的に無人駅ではたしかにこの手のポスターをよく見かけるが、北海道のはどきついことが多かった。

ホームから駅舎に入ってすぐ左手にあったシャッター。

売店だったのかななどと想像したり。

ホームから駅舎に入ってすぐ左手にあったシャッター。

売店だったのかななどと想像したり。

中庭にあったマリヤ像など。一瞬、排水溝を活かしたのものなのかと。

中庭にあったマリヤ像など。一瞬、排水溝を活かしたのものなのかと。

左の幟なからましかば。

左の幟なからましかば。

渡島当別郵便局の入口。

渡島当別郵便局の入口。

駅を出て。

駅を出て。

砂利が散らばったりしているのが北海道的なところ。

砂利が散らばったりしているのが北海道的なところ。

夏の北国。鉄柵は雪の重みでよじ曲げられ、草が威勢よく繁茂する。

夏の北国。鉄柵は雪の重みでよじ曲げられ、草が威勢よく繁茂する。

渡島当別駅駅舎その1.

渡島当別駅駅舎その1.

その2.

その2.

3.

3.

国道、といわれても、その人が住んでいる場所によって、思い浮かべるものがまったく違うのだろうと痛感させられる。ここでは、潮くささ漂う荒涼の風景を、見果てぬ都市を目指してダンプや自家用車が途切れなかった。

静かなトラピスト修道院が近く、駅もそれになぞらえられていて、何もなかった広漠としたところに、キリスト教が移入されたようだった。日本人的な看板を提げた四角いぼろいベトンの土産物屋が、修道院への少数の観光客のために商いをしている。

海辺にある、毒々しい人工的な水色の、トタン屋根をはりつけた焼き板の家々は、悲しみで私を憑り殺しそうだった。北海道はああいう家ばかりだった。旅人は憧れや詩情を期待しても、そこの人々自身が苦痛や貧しいと感じているかもしれない、ということを感じ取ってきたかもしれないところと思えた。もっと時代を遡って、いったい入植者はどうだっただろうか、と慮らずにはおられそうもない。

近くの商店。何かおもしろい物を置いていそう。

近くの商店。何かおもしろい物を置いていそう。

国道への出入口。

国道への出入口。

木古内方。

木古内方。

右:珍しい自販機? 今は物置。

右:珍しい自販機? 今は物置。

函館バスの当別駅前のバス停。どれも函館行きとなっている。

函館バスの当別駅前のバス停。どれも函館行きとなっている。

函館方。

函館方。

さて、国道を渡って、海岸に出て見ようか。

仕方なくボタンを押して赤にする。トラックの数珠を断ち切ると、トラックはプスプスと不機嫌に鼻を鳴らした。以前、内地で赤にしても停まってくれないことが数回あり、爾来ボタンを押すのが憂鬱で仕方ない。

海への道を探す。

海への道を探す。

駅方。

駅方。

未舗装の道。

未舗装の道。

再び唸りはじめた国道の轟音を背中に、人知れずとぼとぼと海岸へ下りて行く。気温が上がって、軽い暑さを感じ、少し緑の匂いさえした。

黒い土は異郷そのものだった。親潮の暗さ冷たさが、明るい海を心象に宿して育ってきた人々を、外国人のような目で否定した。きれいやきたないというものを越えて、なんにもなかった。「海へ」ってひとことで言っても、どこに住んできたかで、思い浮かべるものがまったく違うのであろう。白砂青松、そうでなくとも南国の明るい海というものは、ここに居ては知りうべきはずのものであり得ない。さらに大自然を愛でるといっても、自分の文化背景に合致した、安定した自然の一形態を讃えているにすぎないようだった。

この黒い土を踏んで、どきつい青色の海を突きつけられるとき、せめて歴史的にどのように人々に読み解かれ、作品にされてきたか、その積み上げがあれば、もう少しだけは、寂しくないはずなのに。北陸が、都から来た人の解釈や旅人の和歌を顕彰してきたわけがわからぬでもない。鯨波、なぜその地名を詠み込んだ和歌一つにこだわるのだろうと思ったものだけど、由来というより、過去の長い時間において、その場所がなんたるかを規定することになるからだったのだろう。それでもまだ薄い方だったけれども。

「なんか、この黒い海浜に杭を一本打ちこみたいものだね。」

纜を巻き固めるような、生活のためのものではなく、作品としての、彫刻としての。皮相でなく、取ってつけたのでなく、感情を濃縮し本懐した確固たる一本を。寂しさに慌てふためいて、何かをとりあえず打つのではなくて、雪や北風に閉ざされても (実際に埋もれても吹き飛んでもなんらそのときの心象に影響のないほどの) 存在しつづけられる豊饒なものから生み出されるような、一本を。しかしそれは、この世に、初めから存在しないものかもしれない。だからといってその空漠を彷徨うのが宿命だとは思いたくない。

自分としてはまだ何もできそうにない。それができるなら、自分はここに穏やかに住めるんだから。いや、もとい、もっと多くの人が、というのは、もし自分にできるなら、ほかの人が先に達成できていそうだからというだけの話。

幸い、いまは北の夏のはじまりで、ぬくみさえ感じる。あらゆる植物のみならず海浜の小石一つすらその表面に温かみを帯び、賛歌していて、どれだけ冬を今自分が恐れても、急に真冬日に転ずるようなことはない。自分が著しく不等分な四季の想像の中で生きているのではなく、実際に流れている時間の中に安心して身を置いているのが感じられる。だから、思索も許されているようであった。

しかし海といえばこれだというここがすでに故郷の人と、白浜や土佐の海や日南が海だという人とは、どのようにして相容れるのかしら。ときに風景を冒し批判される野外彫刻が、へんに懐かしい。固体による歌枕にしてしまってほしい。ありえない想像の彫刻、物質でありながらいま一つ言い当てていないものが淘汰されていく彫刻。

海辺にはくたびれきった漁村が連なり、注ぐ小川には小泡が浮いていた。サケ・マスを密漁するなとしるしてあるのは、自分の出発地ではとんちんかんの話だった。亜寒帯に来ているんだな。

高速フェリーが入出港する際、遊泳に影響のある波が発生する恐れがあるので注意とのこと。なんだか怖い。

高速フェリーが入出港する際、遊泳に影響のある波が発生する恐れがあるので注意とのこと。なんだか怖い。

波まで黒い。

波まで黒い。

大当別川の海に注ぎこむ地点。

大当別川の海に注ぎこむ地点。

これで渡れということらしい。

これで渡れということらしい。

左手、丸山482.4m.

左手、丸山482.4m.

駅は、どこともつかぬ茫洋から、自分の位置を規定してくれた。町内の掲示板を見ると、人身売買についてのポスターが貼ってあり、またいたく寂しい思いにつらまえられた。駅の建物の敷地の縁石は割れ崩れ、家々にはあまり塀がなかった。地権が複雑に重なり合い いがみあういにしへの都のように、必ず誰かの土地であり、数人が主張するほど規定を受けているところと違って、だれの土地でもない、また筆界に頓着しない、そういう隙間がありそうな気がして、そのようなところに嵌り込むと、誰がどこに行ったかわからない、探しようがない、そんなことがありうる気がして、これといって拘らない北海道の、情に薄そうなところが、ただ自然そのものが存在しているに過ぎないのと等しい恐怖というものを抱かせた。それが様々な行動を生じさせているように思えて、あの極左のポスターや、木古内駅長が口を酸っぱくして張り紙している駅での危険な行為の禁止が、つながっていくように想われた。

駅はまだいい。いろんな人が来る、例えば私のように。価値観の差が認められはじめて、こんな瑣末の駅にもかかわらず目当てにして来る人がほかにもいる。ホームに出ると、あまし寂しくなくなった。鋼鉄をビルから落っことしたような音を立てて貨物列車が通っていった。それでもなお、ある少年は、無人駅のレールに大電流を流し、遥か遠くの駅で、感電死者を出したがっているかもしれない。

本土とを電気で結ぶ架線を使わぬ、どう寝過ごしても道内を出ない気動車に乗った。北海道の南の果てに居ながらにして、内地に誘いだすものは何もなかった。

次のページ : 札苅駅