神明駅

(江差線・しんめい) 2009年5月

木立はさざめき、日翳らす大きな雲と、それを押し流す強い風だけの、石台の乗降場から、気づくと自分は離れていて、視線はぼんやりしたままながらも、よろけないようにと室内に立っており、エンジンで動く汽車に跨って、また森を縫いはじめていた。ガラス窓や青藍のモケットが多くの人々を擁しているのは、鉄路そのものに対する人の親しみは乏しいということを暗示し、たやすく廃になってしまうものなのだ、ということを、異様にゆっくり走る車体が掻き鳴らす葉や、上枝がしきりに叩く窓の音が教えていた。

「しかし日中にこれだけ乗っているなら、まだやりようはありそうだな。」

江差や上ノ国に帰る地の人は、渋い服の老人と、風景など気にせず古紙の戯画雑誌を読む若年層で、ほかは家族連れなどの旅行客らだった。

さっき通った落石覆いの側壁の貫かれたるいくつもの龕は、またもや薄緑の葉を携えた白川の光景の瞬間を連綿とさせた。同じところを行きつ戻りつしているにもかかわらず、いつまでもいつまでも、森林を縫い通っている気がし、どんどん深山へと這入り込んで、ついに骨頂は迫ってくるように思われた。

速度を戻し等速で淡々と走る単行の車内に神明が案内され、感情の起伏のないこの運動が止まってしまうことが予想されると、自らの感情も大きく振れ出す予想がつき、にわかに緊張しだした。左の窓に木製の高床の乗降台が間近になった。運転士は、はい、どうぞといい、ドアを空気を抜く。降りた。こうしてキューが出され、また交感が始まるのだとさとった。

列車を往かす。こんなところではすぐに乗り場から離れてもどうしようもないから、待合室に入った。止まった窓から客らがこちらを見ているような感じだった。

萌黄色の線を入れた車体が緑樹の波をかき分け、鹿の白い尻のかわいらしい赤いライトが遠のいた。待合室も乗降台も、そこらへんの林から切り出したと思われるほど、総じて木づくりで、類まれなほど周囲と溶け合っていおり、池沼の木道を連想させた。乗り場を歩くとぽこぽこ音を立てる。「しかし雪の日にはどんななるんだろうか。ここを毎日除雪する人がいるはずだが。」 この木の乗り場の上に除雪機を持ち上げるのか、といろいろ考えながらおもしろみに捉えられて木のホームを歩いた。あたりに数件の人家があるから、いざとなればどうにかはなりそうだ。

湯ノ岱・江差方。

湯ノ岱・江差方。

ササが湿原を思わせる。

ササが湿原を思わせる。

左の道はどこへ行くのだろう。

左の道はどこへ行くのだろう。

駅の裏手にある建物。今も使われているのだろうか。

駅の裏手にある建物。今も使われているのだろうか。

電柱につけられた真新しい端子箱。吉湯とは吉堀と湯ノ岱のことか?

電柱につけられた真新しい端子箱。吉湯とは吉堀と湯ノ岱のことか?

樹勢に隠されたる家。

樹勢に隠されたる家。

待合室。

待合室。

降りて、こうして外にいるとまたしだいに、森林の冷気か、肌寒くなって来て、待合室に入りなおした。しかしそこも薄ら寒かった。椅子には虫の死骸が多い。夜は電灯が点くようだ。天井の隅では大型のクモがたじろぎ、ハチが相変わらず薄いガラス窓にぶち当たっていて、冷涼の夏がはじまっていたらしかった。さらにあたりを隈なく見ると、床と壁の継ぎ目には隙間が開いていたり、ひところ部分的に白木で補修したらしいところも見受けられ、「まだまだ使うつもりかあ。しかし、待合室がないのとあるのとではだいぶん違う季節があるのだろう。」 こんなものでもなかったら困るな、と思いつつ、停車場から離れて付近を探勝しはじめた。

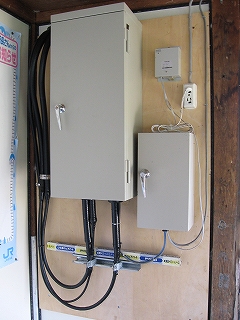

つい最近施工されたような分電盤。こんな駅でもほったらかしにせず管理が行き届いていた。

つい最近施工されたような分電盤。こんな駅でもほったらかしにせず管理が行き届いていた。

据え付け長椅子と駅ノートのある待合室内。

据え付け長椅子と駅ノートのある待合室内。

改められた出入口。

改められた出入口。

半秋の窓からは心地よい風が入ってくる。駅に戻ってきたらこんな木枠の窓から風景を眺めつつ列車を待ってみよう。

半秋の窓からは心地よい風が入ってくる。駅に戻ってきたらこんな木枠の窓から風景を眺めつつ列車を待ってみよう。

床の様子。

床の様子。

この一角は民家にいる感じにさせた。

この一角は民家にいる感じにさせた。

弱そうな木造待合室を守るかのように付けられているこの頑丈な柵はたぶんレールを再利用したもの。ものすごく重いと思うが、積雪なんかで曲がったりしない。

弱そうな木造待合室を守るかのように付けられているこの頑丈な柵はたぶんレールを再利用したもの。ものすごく重いと思うが、積雪なんかで曲がったりしない。

ホーロー引きの縦型駅名標が照る。

ホーロー引きの縦型駅名標が照る。

この世で唯一の駅名標。

この世で唯一の駅名標。

神明駅その1.

神明駅その1.

木古内方。

木古内方。

神明駅その2.

神明駅その2.

南に道を下りて。

南に道を下りて。

山の尾根の一部にごっそり木がなくなっていた。林業を営んでいるようだ。

山の尾根の一部にごっそり木がなくなっていた。林業を営んでいるようだ。

下りてみよう。

下りてみよう。

この駅では70分ほどあった。なんとでもなった。

とりあえず広い道のありそうな方に坂を下りはじめたが、この辺の国道はひたすら山間を縫う性質のものなので、店なぞ望むべくもない。畑には風除けの稼働柵が廻らされ、人家は一つ一つつぶさに見た。かようなところにありては暮らしはいかならんと想う。ほどほどに歩いたところに水透き通る小川にいでらるるところあって、おもわず足がそちらへ向いた。急な斜面をなんとか降り、屈んで汀に親しむ。石の上を滑らかに水は舐め、瀬の音が耳に爽やかだった。「こんな川でもさすがに地元では大したことはないだろうが、これをも駅からの旅の発見にしておこうか」と思い数分休んでいたところ、突然、うしろから、「何、何してんの? 釣り? 釣り?」と甲高い声で話しかけながら誰かが川べりに降りてくる。しまった、密漁と間違われた、と慌てて立ちあがり、「いや、さっきそこの駅で降りて、歩いてきたんです」と言うのもその人は聞かず、ぽかんとした顔しながら、小さな足でことこと土手を下り続け、こっちにどんどん近づいて来、「ちょっと投げようと思ってね。」ぽつりとそう言う。その人は青い大きなざるを持っていた。私はわからず、えっ、と発して、その人が何のためらいもなく見ず知らずの自分に近づいてくることができることに驚き、またそうさせるほどの目的の不思議のあまり、そのザルの中をしっかりと3秒ほども覗くと、その人はほんのり気まずそうな表情をして「投げるの。ちょっとごめんね。よいしょ。」 そうして魚の尾頭や腐った茶葉や豆やらを川に、えいっえいっと、二回に分けてぶちまけた。私は頭の中真っ白。生ごみだったとは…。その後その人はいちどもこちらを振り返らず帰っていった。遠くで引き戸の閉じられる音が聞こえる。ゴミ捨て場に憩っていたのかと思うと、慙愧に堪えず、してやられてしまったようで、とっとと駅へと踵を返した。

このような捨て方でやっていけるほど、人の少ないところで、単に自然といっても、やはり想像するものは人によってまったく違うのを思い知らされる。しかし贅沢だ、使ってなんぼうの自然がここにあるようであった。

神明ノ沢川。

神明ノ沢川。

何やらきれいな石だ。

何やらきれいな石だ。

水深はかなり浅い。このあとくだんの惨劇が…。

水深はかなり浅い。このあとくだんの惨劇が…。

湯ノ岱方に見た畑。

湯ノ岱方に見た畑。

戻りがけその人の入ったらしい家を見た。山道をゆける車が一台ある。こんなところに住むと月日はどんなふうに流れるのだろうか。畑が仕事なのだろうか。いやそうとばかりも限らなさそうだ。だからこそ…。

ふとおもしろそうな、両脇がササに縁取られた林の小径を見つけ、駅を降りてこんなところを歩けるとはと、欣然と歩きはじめた。蒼らんだ空気や、湿りを帯びた固い土の道

が出会いらしい新鮮さをあの小川のときのように再び呼び起こした。

しかし急に、こんな駅に近いところであっても野性動物に襲われるかもしれないと思い至り、そしてさっきみたいによそ者の失態をしでかすことになるのが思われてきて、急いで舗装路へと戻った。

何もおもしろくなかった。自然といったって、鉄道やその車窓からは讃えられるものは、直に出会うと、手に取りやすそうで、案外、肩透かし、恐怖で、手に取りにくい、その気難しさが、ちぐはぐで、自然というものが、まったく違う別の意味となって自分の周りに現れはじめていたが、単に、都市に慣れた者と、峻厳な自然、という分かりやすさではなく、薄曇りか、曇が多めの晴れのような、困惑させるようなものだった。

はじめて自然に接したときのような、親しみたいという無垢な気持ちを持っていながらも、自分の肌が木や虫に馴染むようにできていないことを感じ、自然を畏怖しはじめたときのような心境、また自然を使い込まざるを得ないのに乗じて、割と乱暴なことをして、その見返りに恐怖するような気持ちだった。

停車場で待つには早すぎ、自然に対するいろいろなわだかまりを解消するためか、待合室の裏に回り、立ちながらにして土を輪状に泡立せた。下腹部が直接外気に触れ、すぐ横のじめりと日陰がちな集会場は壁がブロック塀で、断熱材はあるのだろうかと思案した。

この一角がこの駅のすべてだったらなと思う。

この一角がこの駅のすべてだったらなと思う。

北の方へ山を登るように農道を行くと、まとまった集落がある。何もないところだが、やはりあんなものでも近くに駅があるとどこかしら安心だ。函館まで直通する列車もある。しかし普段から使うということはあまりなさそうだった。

そのうちの一軒は、家の前にトラック貨物をいくつか置いていて、足が止まった。昔は宅配したようだったが、今はもうやっていないらしいようであった。

北に伸びる道。

北に伸びる道。

木古内方。怖いほど何もない。

木古内方。怖いほど何もない。

このずっと先は山の中を尽きることなく林道が縫う無人地帯となるが、川の遡行が難しくなる手前までは神明の開拓地らしい。

このずっと先は山の中を尽きることなく林道が縫う無人地帯となるが、川の遡行が難しくなる手前までは神明の開拓地らしい。

南方。右奥駅。

南方。右奥駅。

廃車。

廃車。

道営開拓地整備事業。昭和55年着工、昭和64年完了とある。

この神明ノ沢川の谷筋一帯の開拓事業になるらしい。

道営開拓地整備事業。昭和55年着工、昭和64年完了とある。

この神明ノ沢川の谷筋一帯の開拓事業になるらしい。

駅その3.

駅その3.

ホームは結構高い。

ホームは結構高い。

せんどしてこんこんと音を立てながら木の乗降台に戻った。するとさっきから何となしに聞こえてきてい歌唱がはっきりと耳に入りはじめた。音源はあの元宅配の家のように思われた。

椅子に腰かけつつ、聴いていると、いずれも90年代の歌謡曲を熱唱しており、自信にあふれた女性と、ゆるやかなスーツ姿の青年を連想させる、メロディーに溢れ華やかな印象だった。その虚しい響きが、道南の奥地の新緑の梢に木霊し、ときに木々はざわめき、何を謡っても吸収され、むなしい結末になるようだった。なんでこんなところで独り熱唱しているのだろう。

「行ってきます」

「行ってらっしゃい」

そう交わして、いつもすぐ近くの駅から、何年もの間、汽車で通学した実蓮は、まったく違う意味で同じ停車場から汽車に乗ることがある場面を深くは想像しないようにしていた。だがしかし、十代が進むにつれ、ふだん決まった区間くらいでしか使わぬ汽車の、こんな山奥を走るのを見るに、別の世界への力強いいざないをふと受けることが多くなった。これほどの山深さにあって、駅に接して住まっていることは、自分の羽ばたかん資格があるんだ、と冗談交じりにうそぶくことさえあった。

積み上げられた雪がしどけなく融け、早春の割り切れなさが、人をむやみな除雪に追い立てた。出立の日 実蓮は雪がいつものようにのかされている乗降台に上がって、そこからよく見えるところに立っている母を見るでもなく見た。木ののりばは雪の削られたところが湿って焦げ茶になり、みぞれのようになっていた。出がけに雪靴を勧められたが固辞し、乾燥した都会ですぐ歩けるようにという理由は気恥ずかしいから胸にしまっていた。

鹿笛を鳴らしてきた汽車に乗り込んで、すぐ車窓にしがみついた。発車してからは前しか向かなんだ。

歌唱に賭けて都邑に出たが、やがて最新の歌謡より、望郷歌を唄うようになり、電話もしだいに虚ろになって、ついには気が振れて渡島へと戻ってきた。

戻ってきたのはいいけど、こんなところは仕事がないよと慈しむようにいう母に、実蓮は静かに宅配業の構想を広げてみた。母は静かに頷く。それにここなら、また歌いたいといっている実蓮の希望もかなえられるだろうと思うた。ここではいくらでも迷惑にならぬ。

はじめはなかなかに荷物の回転がよかった。事業はすぐに軌道に乗り、萌出せる葉や雪解け水がまぶしかった。饗宴や野心はいちど熱望すればそれでよく、今は何よりも渡島の秘境的な森に安らげ、古里にいられることに感謝できた。出立のあのときの駅が、今となっては大空(たいくう)への契機というより、自分の一刹那という かわいらしいものに見えた。

やがてこんなところにも大手が浸食し、うまくいかなくなってきた。

数年後には廃業した。貨物の処分費すら出せず恥をも押して路上に投げ、軽トラックはタイヤを抜いて庭の休憩所代わりになった。実蓮は引きこもりがちになり、歌ってばかりいるようになった。

雪は毎年 家を潰すほどに降り積もり、歌声は雪にことごとく吸い込まれた。自然に襲われ、実蓮は自分が埋没させられていくのを感じた。やがて母は亡くなり、季節も変わって緑があふれだしたが、どれほど熱唱しても拍手ではなく、無関係に大風が木々を揺らし、鳥鳴いて飛びすさる森や山土に吸い込まれるばかりだった。

実蓮は歌を終えるたびに気がおかしくなるようになった。しかしそうなるまえにいつも、むかし都会を歩き、自身を恃んだころの映像が思い浮かんでいた。

* * *

隙間風の入る木造の待合室はかなりの高床というせいもあるのか、寒いなと感じつつ渡された板に腰かけて聴いていたのだが、ついにそのメドレーが終わった。人声は消え、組織化された音は幻のように思え、自然界の音だけがあたりを支配した。

「こんなところで歌うのはさびし過ぎる」。とてもではないがやりきれなかった。ああ、その辺に何か歌碑でもあればいいものを。あそこに見えているすぐ登れるような斜面にでもあればな。

このような形でさきほど窓から見た豊かな池沼や繊細な落葉樹の萌芽の自然に接することになるとは思っていなかった。乗り物というのは、このような時間の停滞により穿たれた凹地に嵌り込むのを救っているのだろう。駅ノートを見る。つい数日前まで人が来ていたようで驚いた。その人たちと私が言っていた自然、というのは、その実 乗り物の産物だったのであろう。それをそのまま受け取るのは、街にいるときと、何も違わないかもしれない。かといって、下車してそこに身を溶かしてみれば、何の粉飾もされえないような人と自然の関わりの土俗らしさや野放図さ、ときとして自棄、それから畏怖。自然の歯車に組み込まれるのを想うと、ふっと無気力になるような感じのすることもあった。

一つ嘆息して、

「もう早く列車こんかなあ」。

何もかも運び去ってしまうような勢いで。函館までいっさいどこにも停まらず。しかし、汽車の吹鳴する野の笛は柔らかく山の緑を揉みながら、耳元のあたりに漂って来た。まだちっとも車体は見えない。きっとどこかのカーブをゆっくりゆっくり走って、こちらに向かってきているのだろう。「もうすぐここでの時間も終わるな」と実感する。 よし、と、荷物を肩に掛け、待合室から出て自分は板張りの床の乗降台に姿を現わした。さっきの歌うたいの女が、窓からこちらを見ているのではないかと思えた。だが物語の主人公にもなれぬし、仮託されても何も果たせない身を思うと、何もかもは、自分としての力もない、誰の力にもまたなれない漂泊者のたわいないお遊びなのだと思えた。列車には軽薄の旅行者の気分で乗った。湿原の木道に列車が接する様子は、新鮮だったのだ。けれども、足元の木の音ややわらかさが、誰かの過去のときめきの肖像としての喧騒の都市のホームが想起させ、後は死に向かって崩落していくばかりの恨めしさに襲われ、自分はあくまでも終わることのない遊子という虚像を何でもない表情で胸の中で大切にし、厚い窓ガラスと剛性の車体に取り囲まれて、この墓地から離れすさった。

次のページ : 木古内駅