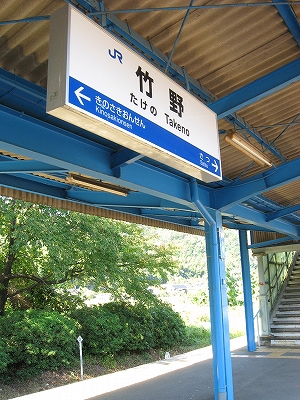

竹野駅

(山陰本線・たけの) 2008年10月

豊岡から

丹波のひたすら人を鬱悶させつづける霧、それのせいで豊岡の街をうなだれて歩いたところ、突然に神々しく霧は消え失せ、飛び乗った香住行き、それが発車してからはもう、これまでの列車が遅延してきたことすらも忘れ去っていた。和洋館風の豊岡駅と別れて、構内を出ると山陰線もいよいよ本気を出しはじめるように思えた。

汽車はすぐに川沿いに入って、舟守が渡しを辞めたというのでどうしようもなくなったという云われようが似合う玄武洞駅を出る(*)。杜が汀を縁取るも、水面は円山川という名にふさわしく急流ではなく漫々とし穏やかだった。車内ではまたもや試験の日だったのだろうか、早くも学校帰りの制服の女子たちが床に鞄を投げ置いて、立ちながら川を背にして午前中の自由な日光を浴びて談笑し、つつきあって、ふざけあっている。席はないのかと見ると、だいたいは列車旅の人々が放恣に陣取っていて、いつもこんなふうによその人に占領されて譲っているのだろうか。ときに、この川は汽水域を広く持っているそうだ。だがこうして川とともに進んでも、その先に海のある感じはしない。ただ、広くなっていくような、いかないような、なんとも不安に揺れる心持ちだ。でもなんとなしに広くなっていきそうなその川面を見るに、海は郷里の表象のほかに、出立する先の世界そのもの意味とも重ねられた。そのころには城崎に着いていた。街らしい感じを経なかっただけに、きっと駅を出るとつつましやかに温泉街の風情を湛えているのだろうと想像された。

結局 川の海に流入するの図は窺わせるほど順調には行かず、汽車は素知らぬ顔で長らくトンネルに身を隠す。きっとこの山のずっと彼方は波頭が断崖を洗い、白亜の灯台が聳えているのだろうとひたすらやきもきする。ああ海を見せるのなら早く見せてしまっておくれ。でも川に沿って海に向かっておきながら、こんな意趣返しをするとは一体どこへ連れていくつもりなのだろう。地図によると、なんと下る川筋を乗り換えているではないか。随分強引な線形だ。

みどりくさい谷田を単調に下ると、なだらかな風景のせいか、さっきより山陰らしくなったように思えた。汽車は速度を落とし、竹野到着の自動案内が流れた。乗車券は駅の係員にお渡しください、という。竹野といえば浜と聞こえ高いけどこの辺の属性は山のようだな、さて、降りるつもりだから降りるか、と、荷物抱えてふと車窓から改札を見ると、係員なんて誰もいないじゃない。いいのかと思うも、運転士もそのまま列車を下りよとみんなに合図しているし、もうそのまま降りる。

そして竹野駅にあったものとは、夏、そのものだった。季節は秋も半ば、だというのに。これはどういうことだ、迷い込んだのかと、惑溺しかかって、岸に必死に捕まるか、そのまま苦窮してみるかの狭間で迷った。鋭い日差しが首筋や顔を灼き、溢れる光の中に 水色に塗りたくられた木柱の組んだ屋根や、浜辺を写した広告板がくっきりと浮かび上がって、竹野そのものを夏に運んで移したかのようだった。瓦屋根の駅舎が中を暗く涼しくして、私を誘っている。

鳥取・米子方面乗り場とある。随分遠いところだ。

鳥取・米子方面乗り場とある。随分遠いところだ。

待合室内の様子。なかなかよさそうな雰囲気。

待合室内の様子。なかなかよさそうな雰囲気。

ホームにいて見られる文句はどれも、海水浴場や、浜辺、ビーチというものばかりで、新しいものから、朽ちた木づくりのものまで、やはり太陽に灼かれながら自然の中に佇み、虚けた表情で同じように謳っている。にもかかわらず、飽き飽きさせるものは少しも窺わせず、そこ生が宿り、まるで人が誘っているかのようだ。ここはとある海辺の村に過ぎないが、みな海を目当てに来る、安心してそうしてよいところなのだ、と、どんな来訪者をも 演技なしに素直によそ人のままで、純粋な者に仕立て上げてもらえるようなところだった。構内には腐敗した草に埋もれた貨物側線や、旧鉄道院の鉄柱などが残るままだった。赤燐のような石積みの隙間の溝が、細くきりりと引かれている。ある時代という純一さと、訪れる者の中から湧き出す純朴さ、それらの溶媒たるこの夏らしさが、訪れた者を隔絶し、訪れし者を竹野に招待した。

木造の珍しいV字上屋。

木造の珍しいV字上屋。

1番線ホームはなんと嵩上げなしの生粋のホーム。

1番線ホームはなんと嵩上げなしの生粋のホーム。

城崎方。

城崎方。

ここまで来るとホームも荒れていた。延長されているところからすると、特急も停まれるのだろう。いちおう現在、特急はまかぜの全列車が停車している。

ここまで来るとホームも荒れていた。延長されているところからすると、特急も停まれるのだろう。いちおう現在、特急はまかぜの全列車が停車している。

山の案内はなし。すべて浜。竹野浜約1kmバス4分とあるが、歩く人はいそう。

山の案内はなし。すべて浜。竹野浜約1kmバス4分とあるが、歩く人はいそう。

国鉄サイズの駅名標。

国鉄サイズの駅名標。

右手3番線は使われていない感じ。でもこのあたりのレールはまったく錆びていない。

右手3番線は使われていない感じ。でもこのあたりのレールはまったく錆びていない。

駅構内全景。

駅構内全景。

町を少し望んで。

町を少し望んで。

駅前側には貨物側線跡がしっかり残されていた。

駅前側には貨物側線跡がしっかり残されていた。

汽車時代そのもの。

汽車時代そのもの。

替わって、2・3番線ホーム下り方端に付近にて駅裏。

替わって、2・3番線ホーム下り方端に付近にて駅裏。

浜坂方面を望む。

浜坂方面を望む。

あの先はどこに行くのかな。

あの先はどこに行くのかな。

鉄道院時代の跨線橋の柱。

鉄道院時代の跨線橋の柱。

鉄道神戸 明四十?とある。ペンキの厚塗りで読みにくい。

この跨線橋は篠山口駅の3番線仕様の跨線橋を2番線仕様に改造して移設したものだそうだ。

(浜坂駅開業100年記念パンフレットの訂正用紙より)

鉄道神戸 明四十?とある。ペンキの厚塗りで読みにくい。

この跨線橋は篠山口駅の3番線仕様の跨線橋を2番線仕様に改造して移設したものだそうだ。

(浜坂駅開業100年記念パンフレットの訂正用紙より)

改札のあるホームに行くと、たった一つ、奥城崎の名を冠したホテルの 灯り広告が吊り下げられていて。こんなところは民宿だけの感じだったからホテルは意外。でも奥城崎とは実に上手く言ったものだ。城崎は広く知れているので、その奥となると、来てみたくなるではないか。あまり人に知られていない海の間近の、落ち着いたところである。しかしここにも、山か海か、という論争があるだろうか。野心の大洋に聳やかされず山の湯治場で外湯を巡るか、行けるところまでは と 果ての海岸まで来て光彩を享け尽くすのか。

その広告のあるあたりはとても簡単な柵だけで、もう静かな白昼の駅前が手に取るようにわかってしまった。

小さな改札を恐る恐る入ると、本物の木のいい色で満ち溢れた空間が 烈しい日射を遮絶し、幻のようににじんでいる。もうすっかりこのままで、今まで来たのだと思われた。しかし古いばかりでなく、竹野の特産品をぼんやり輝かしてみたり、氷菓子を売る機械が夏の思い出として冷却機構を木材の室内に響かしている。構内の伸びるままのまぶしい草々は、この暗所の木長椅子で憔悴する遊泳客の疲れた頭と身体とを架空の草枕で休ませるかのようだった。室内のこの整いようから、もう駅員がいるのはわかっているが、どうも町の人がやっているようだ。さっきはたまたま出ていなかったのだろう。それとももうなにもかも信頼しきっているのだろうか。

かつて観光案内所のあったところはギャラリーに変わっている。

かつて観光案内所のあったところはギャラリーに変わっている。

山陰。

山陰。

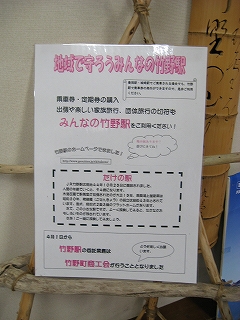

増築された出札。中を覗くと古めかしい機械があった。

現在は竹野商工会の人が運営している。

増築された出札。中を覗くと古めかしい機械があった。

現在は竹野商工会の人が運営している。

贅沢に木長椅子3つに、天井扇風機のある駅舎内。

贅沢に木長椅子3つに、天井扇風機のある駅舎内。

ギャラリーにて。船に見える流木を用いたオブジェなどがあった。

ギャラリーにて。船に見える流木を用いたオブジェなどがあった。

1911年(明治44年)10月25日開設、駅長室拡張が1926年(大正15年)、上屋新築1955年(昭和30年)、跨線橋開設1968年(昭和43年)だそうだ。ということは移設が1968年ということか。この駅舎ももう100年を越してしまった。

1911年(明治44年)10月25日開設、駅長室拡張が1926年(大正15年)、上屋新築1955年(昭和30年)、跨線橋開設1968年(昭和43年)だそうだ。ということは移設が1968年ということか。この駅舎ももう100年を越してしまった。

出札はかなり改装したようだ。

出札はかなり改装したようだ。

季節外れに暑い。駅舎の軒端もまた低く、その日陰にしばらく佇んで、路面の照り返しを、手翳しで細目に見遣った。こうして木壁に背を沿わせていると、バスを待っているかのようだ。しかし海に行くためでなく、もう見たあとらしてく、土ぼこり上げて峠を登るバスを待っている気分が差しこんできていた。朱塗りのポストは日照りでも鋳物のほのかな冷たさを宿し、疎ましそうな顔をした老婆が郵便物を落としてそのまま踵を返し家々の影に消えた。暑中見舞い、といっても、ここから送られるのではなく、それはむしろ、見舞われるべき人のいる、ここに届けられるのに似つかわしいものだった。

駅を出て。

駅を出て。

恐らく元臨時出札口。今はガラス一枚になってしまっている。

恐らく元臨時出札口。今はガラス一枚になってしまっている。

竹野駅駅舎その1.

竹野駅駅舎その1.

竹野は北前船の寄港地であり、船主もいたので、竹野浜の近くには北前館が建てられている。温泉施設、食事処あり。竹野の船主の船はさして大きくはなかったのだという。

竹野は北前船の寄港地であり、船主もいたので、竹野浜の近くには北前館が建てられている。温泉施設、食事処あり。竹野の船主の船はさして大きくはなかったのだという。

あの勝手口からひょいと出られそう。跨線橋のトラスが整然としている。

あの勝手口からひょいと出られそう。跨線橋のトラスが整然としている。

海に至る道。

海に至る道。

駅前。道の狭さが駅前広場に救われている。

駅前。道の狭さが駅前広場に救われている。

その2.

その2.

3. 100年前の駅舎。

3. 100年前の駅舎。

下り方に見た駅前。喫茶店あり。

下り方に見た駅前。喫茶店あり。

タクシーが常駐している。運転手は詰所でラジオを結構な音量で聞いていた。

タクシーが常駐している。運転手は詰所でラジオを結構な音量で聞いていた。

その4.

その4.

松が風流。

松が風流。

駅前から上り方の道。

駅前から上り方の道。

大通り。どうも駅前整備がなされたようだ。

以前は土産物屋もあったというが、今は見当たらない。

大通り。どうも駅前整備がなされたようだ。

以前は土産物屋もあったというが、今は見当たらない。

4.

4.

5. もうそうそうこんな駅本屋もなさそうだった。

5. もうそうそうこんな駅本屋もなさそうだった。

竹野西の交差点。交通量は少なかった。

竹野西の交差点。交通量は少なかった。

但馬銀行のATMが突然現れる。

但馬銀行のATMが突然現れる。

家まであらかた建て替わっていた。

家まであらかた建て替わっていた。

竹野総合支所。役場。箱物風。

竹野総合支所。役場。箱物風。

海へは歩かない。ここと決めて降り立ち、そしてそこにすべてを捧げるような純粋なる旅人に、何度でもなるために、そう仕立ててくれるこういう場を、いくらでも降りるだけなのだ。いや、単にもう少しほかのところへ降りてみるつもりをしているから、このままいったんここを去るだけに過ぎないんだ、そう思ってみようとする。

暗い朝の寒さに震えて、秋は何もかもをこじんまりまとめるのだろうか、という例の懸念を抱いて 出発したのだが、こうも夏に見舞われると、ほんらいの夏は、何のためにあり、何者であるのだろうかと思う。竹野駅は色使いや広告から、いつでも夏だと言えなくもない。しかしそれはなんだか適当な話だ。本来の夏との違いは、これだけ夏の天候に包まれても、そのまま身を任せられるわけもなく、やはり夏でないものがあるのではないか、と おびやかされ、不安が消えぬということにあった。伝統的には、このようなときは感覚を鋭くして秋を探す、となるのだろう。だが、夏を生きざれば生きにし気にすらならざるに、なんぞ秋を探すべからんや。季節を戻ってもみたいと思う。それが夏だというのならなお。戻って、脅かされ、その結果かってに秋が見つかる、そういう消極的な発見に堕するをも想う。本物の夏なんか、夏であること以外になにがあろう、疑うことなんてあってはならないのだから。皆が夏のことを疑ってかかりもしないそのただ中で、その人々の狭間に生き、自分でも季節を疑わず、ことに意識もせぬうちに、騒乱と倦憊とともに終わる。だとしたら夏というのはどこにあるのだろうか。

いわずもがな、竹野でも、もう浮わついた人影はすでになく、きれいな形でただ太陽光線だけが巧みに夏を再現して見せただけだった。穹隆の日本海上は白くなりはじめ、日の色の変化も心もとなかった。憂愁と諦観の水色に瓦屋根を戴いた竹野駅がこじんまりと収まっていた。時間の巻き戻せる夢だったことに、穏やかな表情で肩を落としかけた、そこで ふと、架空の夏だが これは意識して見ることのできる正真の夏だったのではないかと思い当たった。人は消え、そぞろな気分も自分になく、きっと夏には、こういうきれいな形があったのだろう。欲望や生命力に冒されないような光の風景や空気感が。秋の真昼にはそんなふうに、季節が進んで星座が遅れて見えるような、回想があるのだろう。「じゃあ、夏として信じかけたことはおかしくないんだ。」 しぼみかけた気持ちや不安は消え、熱気を押し上げて進んでくる気動車の顔をはっきり直視して、鉄の足周りに振りかけられたスパイスを嘗めるように見て、それに跨りかけたら、列車はここで交換となるらしく、駅は軽油を噴射するエンジン音で一気に華やかになった。

次のページ : 佐津駅