餘部駅

(山陰本線・あまるべ) 2008年10月

山陰線は海がいくらでも見えてきれいだよ、と聞いたのだけを頼りにして、木崎はリュックサック1つで暗いうちに京都から山陰線の始発に乗り込んだ。ほかにはなんも調べて来なかった。しかし延々と丹波のおぞましいほどの田舎の風景を見せられ、何度も乗り換えをさせられ、もう9時になっているというのに、まだ豊岡という内陸で、木崎は疲れもあってか溜め息ついて自分に怒り、いい加減帰ろうかと思った。しかしこれが最後だぞと、浜坂行きという列車に乗り継いだ。

乗客はほんのわずかの地元の人で、ようやく辺鄙なところらしくもなり、木崎は俄然興味が尽きなくなりだした。竹野を過ぎてはじめて但馬の海が仄見えて、とうとう来たか、見たいところはこんなに遠かったのか、と、息をのんだ。「しかしそうなるとどこで降りようか。どこも海に近いなら迷ってしまうじゃないか。」

柴山では入り江がすぐ近くまであるのが見下ろせ、降りるか恐ろしく逡巡したが、腰が据わってしまって、ついに下車の機会を逸してしまった。「何…まだいくらでも降りるいいところはあるはずだ。」 平静を装う。鎧というところに着いた。海は見えない。安心していると、立ち上がってみればなんと断崖の駅で、遥か下方に翡翠の入り江が待っているではないか。「さすがにここは降りないといけないだろ」と思うも、風光明美なところで慌てて下車するのが恥ずかしくって、しまいには木崎は旅行者であることを隠し、含羞の気分の中 車窓などいっさい興味ないというふりをしてしまった。

巌をくぐりぬけ、突然 汽車が虚空を滑りだした。慌てて眼下を覗きこんだ。それから、爽やかな真っ青の湾を見遥かした。もう、ここで降りるしかない。それに、ここより遠いところはない、と思った。車掌の、あまるべ、あまるべ、という荒磯のような男っぽい放送を聞き、木崎はすっと立ち上がった。

鉄橋を渡ったすぐのところが駅で木崎は驚いた。しかし駅といっても石台があるだけだけで、木崎は目を丸くして言葉が出なかった。

木崎はゆっくりと改札を終え、乗り場に降り立った。切符をしまっている間に列車は笛を吹いて出ていった。窓から顔を出した車掌は木崎のほうなど一瞥もくれなかった。

あれだけ高い鉄橋を渡ったのだから、橋詰はそうとう高く、この駅は海に突き出しているであろう峰の中にあった。プラットホームの背後は柵もなくさっそく山林だ。しかしさっき渡った鉄橋の方まで歩くと、すぐそこから色褪せたような赤に塗られた剛直なトラス橋がはじまっていて、木崎の目に果てしない海面を映させ、顔は強い海風に煽られた。白の太い標柱が土に刺さり、「餘部鉄橋」と記されてある。「こんなところがあったのか。しかしあたりを見回しても雑木林ばかりで、とうてい余所の人が降りるとは思えない。もしかしてここは誰にも知られていないんじゃないか。そもそも地図や時刻表に載っているのだろうか。」 木崎は吹きつけてくる海風の虜になった。「なんて遠いところだろう。たとえ山陰線をこれより先に行っても、遠くないという感じがする。」「とりあえず何か店かあるかな。麓まで下りてみよう。」 それからが大変で、細い山道を下りても下りても地平に行きつけないのだ。「うそだろ、こんなの駅 毎日使えるかよ。車も入らないぞ。」 不安のあまり、駆け足で下りたが、着いたそこは焼き板張りの家々のただ中に過ぎなかった。

* * *

こんな旅をしてみたいと思う。だが現実は…。

お昼の終わりころ、一つ前の鎧で降りた私は、崖下まで往復し地形を楽しんだ後、再び列車に乗った。もう日陰も濃く、日光も黄色を強めていた。ぱっと見ると車内は黄帽子の小学生がおり、ほかも地元の人ばかりに見えたのだが、鉄橋を渡りはじめると贅沢にも海側のボックスシートにそれぞれ1人だけがちゃっかり座っているのに気付き、みながみな、首をひねって日本海にひらけゆくこの広い谷を見下ろしていた。紙袋などを前の座席に置いていて、お土産が入っていそうだった。それにしてもこんな座席仕様と座り方のおかげで、空きはあるものの、まともに座れない。

餘部鉄橋は有名なのだが、いざ渡ってみると鉄橋だと気づかない人がいてもおかしくなさそなほどで、どちらかというと人々の一斉の反応する様子を見ていた方がおもしろいだろう。だって乗客全員の関心が片方の窓に行くんだもの。誰も自分を気にする人はいない。 しかし立っていた私もドアのガラスから覗いたのだが、すると下方の道路になんと50人くらいの人だかりができていて、みんなレンズをこちらに向けているのだ。すぐ傍にバスが停まっていた。「これはえらいところに来てしまったな。落ち着いて回るのは無理だろう。」。

餘部駅に着いたが車内の人々は立ち上がらず、運転士に改札を受けたのは私と小学生らだけだった。それで意気揚々と降り、列車を後にしてホームを歩いていたのだが、ふと気になって振り返ると、降りてくるわ降りてくるわ、扉の開かない2両目に下車予定の人が詰まっていたようで、たった2両の列車の ただ1つのドアから人が延々と降り続けるさまはまるでコント、細いホームには人の川ができ、押し流されそうになった。 「さすが餘部か。たしかに秋の好天だしな。しかしここまで押し寄せて見るほどのものでもないかと思うが。架け替え前といえども、なんか変だな。」

とりあえずこの人ごみを避けようと、待合室を覗いたら、なんと白髪が伸び放題の巨漢の浮浪者が椅子に足を上げてふてぶてしそうな表情をしているではないか。実は私、今宵はここに宿泊予定。それだけにもう、何もかも計画は潰れた気持ちがした。むろんここで寝るつもりをしていたのも悪いが、ともかくこの人がここに居ついているなら、予定を変えて次の駅で寝るか考えないといけない。これはほんとに困ったな、いや、自分が困った人のなのか、いや自分自身も大いに困っている、ともかくいったん下に降りる予定だから、駅に戻って来てから再考だな。

意外とその人の川はきちんと流れて、しばらくやり過ごすとホームにはほとんど人が引けていった。やはり下から鉄橋を見上げるのが目的だろう。しかしひと組の夫婦だけは長らく残っていた。この人らもまたゆっくり見たいらしい。

浜坂方面。

浜坂方面。

辛うじて海が見える。

辛うじて海が見える。

ホームは結構長い。歩いていて、このまま隣の駅まで続いていたらいいのにと思う。

ホームは結構長い。歩いていて、このまま隣の駅まで続いていたらいいのにと思う。

ホーム終端にて浜坂方面を望む。新しいバラストが唯一ひと気を放つ。

ホーム終端にて浜坂方面を望む。新しいバラストが唯一ひと気を放つ。

端から香住方面にホームを俯瞰して。乗り場は基本的に開業当時からのものだろう。

有効長は4両。

端から香住方面にホームを俯瞰して。乗り場は基本的に開業当時からのものだろう。

有効長は4両。

愛知万博のマスコット。

愛知万博のマスコット。

待合室前。夜このあたりを何度も行き来した…。右手の水は出ない。

待合室前。夜このあたりを何度も行き来した…。右手の水は出ない。

峰の緑の中にあるホームだけの駅には、さっき言った待合室があるのだが、どうもイベント時にはここで絵ハガキなどを売るらしく、値札の紙を貼った長机が隅に片付けられていた。こんな駅に店が出現することがあるとなると、見てみたいものだ。寂寥感が飛ばされそうだから。

据え付け長椅子には座布団が敷かれているが、例の人の使い方を見るに、あまり触らん方がいいかもしれんなどと思う。仮にこんなことかなくても、駅にある座布団はありがたいのだが、なかなか維持が難しいなといつも思う。やはり干さないといけないし、洗わないといけないこともあるし。あまり拘らず、ほどほどに使えばいいのだろう。

待合室内にて。観光客を考えて改装されたのだろう。

待合室内にて。観光客を考えて改装されたのだろう。

餘部鉄橋を体験する折り返し乗車のプラン。隣の鎧で折り返す。

書いてある設定では鎧では15分の滞在で短い。そう思う人は一本遅らせばいいのだろうけど。汽車は最短ルートを取っているので、餘部から鎧まで140円で済んでいる。

餘部鉄橋を体験する折り返し乗車のプラン。隣の鎧で折り返す。

書いてある設定では鎧では15分の滞在で短い。そう思う人は一本遅らせばいいのだろうけど。汽車は最短ルートを取っているので、餘部から鎧まで140円で済んでいる。

この柵は工事をきっかけに立てられたらしい。

この柵は工事をきっかけに立てられたらしい。

この柵は列車撮影者が軌道敷きに入って以来か…。

この柵は列車撮影者が軌道敷きに入って以来か…。

ここからかつては山を登ることができ、展望台があった。

この柵がなければこの駅はまさに山の中腹にある駅に見えただろう。

ここからかつては山を登ることができ、展望台があった。

この柵がなければこの駅はまさに山の中腹にある駅に見えただろう。

このあたりは信号機の設備などが現れてきて少し賑やか。

このあたりは信号機の設備などが現れてきて少し賑やか。

黄昏が強まり、空には白い薄雲が伸びていた。明日の天気がちょっと心配になる。しかし竹野では暑かったのに、けっこう寒々としていてきて、長袖でなければまずだめだ。でも鉄橋の向こうの山をいくら観察しても紅葉の一葉だに見えず、まだまだ気丈な秋のころだった。ちなみに、この年の紅葉はことに遅く、12月の上旬まで見られたほどだった。

工事の柵だらけで、作業員もいたが、あの「誰にも知られいないところ」という雰囲気が辛うじて残る最後の時のようだった。きっと、訪れた人の心に、人知れず、そして名もなくこの鉄橋は架かっていたことであろう。名前が消失する、そういう途方もない空間を呈示し、かといって少しも華々しくなく、主張しようともしない、けれどつつましやかではなく、必要欠くべからざる剛たる強度をそのままに見せる、必要十分で素直な自然の形だった。

鉄橋はもうホームからそのまま線路伝いに渡っていけるほどで、とても身近なもの。鉄橋の両脇は細い柵だけで、当然それは保線員のためのものであり、列車の転落などには対応していない。鉄橋とはだいたいそういうものだろう。

構内踏切が旅情を誘う。

構内踏切が旅情を誘う。

数カ月ずれているのはなんだろう。

数カ月ずれているのはなんだろう。

工事のせいで地層が見えている。

工事のせいで地層が見えている。

構内踏切から見たホーム。三本レールがあるが、右側のは予備ではなく、脱線防止レールかな。

構内踏切から見たホーム。三本レールがあるが、右側のは予備ではなく、脱線防止レールかな。

踏切の様子。だいぶ変わっているのだろう。

踏切の様子。だいぶ変わっているのだろう。

あの山の水辺を歩いてみたい。

あの山の水辺を歩いてみたい。

餘部駅。

餘部駅。

全景。

全景。

駅からは急な山道を下りていくが、すぐに二手に分かれている。左は「西」とあり、どうも集落の名のようだ。そっちの道は異様にひと気がなく、山が深く、用もないのに歩く気は起きない。海は右側だし、右だ。

しっかしこっちの道も今はまだ十分明るいからいいが、夜になったらとてもではないが独りで歩けそうにない。そういえば駅に水場ってなかったな。すると麓のトイレで水を汲んでおくべきか。ともかくさっきの鎧といい、駅を使う人の苦労が今でも残っていることからして、そうとう厳しい地形なんだなと思う。今はどこもかしこも、余計なくらい便利になっているだけに。

きれいに整備されている。

きれいに整備されている。

分岐点。

分岐点。

けっこう民宿が点在しているようだ。

けっこう民宿が点在しているようだ。

分岐の様子。右手が西への集落。

分岐の様子。右手が西への集落。

2つ目の分岐。今は塞がっているが、直進すれば鉄橋の下をくぐる山道に入れたらしい。

2つ目の分岐。今は塞がっているが、直進すれば鉄橋の下をくぐる山道に入れたらしい。

土の中に「駅」という表示が埋め込まれている。

土の中に「駅」という表示が埋め込まれている。

山道の途中には鉄橋のよく見えるところがあり、先ほどの中年夫婦はたびたび立ち止まり、夫がシャッター音を響かせていた。歩いているのはその二人と、私だけ。あの人ごみがここまで消えるとは思わない。しかし餘部鉄橋はじっさい来て見ると、図版で見るよりずっと素朴で、写真写りが良い橋だな、なんて思わずつぶやいたほどだった。それだけよくできた、自然な建築かもしれなかった。

件のご主人は撮影が好きらしくて、たんびたんびに立派なカメラを持ち上げてボタンを押している。夫人ははにかんでいて、そんな夫にいちいち足を止められるも、仕方なさそうに見守り、また夫の代わりに周りを気使うように見まわし、私に申し訳なさそうにする感じだった。

急カーブ。舗装は石を多く含めていて、滑り止めになっていた。

急カーブ。舗装は石を多く含めていて、滑り止めになっていた。

カーブの先も道があった。近辺の家の人が作ったのだろう。

カーブの先も道があった。近辺の家の人が作ったのだろう。

いよいよ近付いてきた。

いよいよ近付いてきた。

下りてきた道を振り返って。

下りてきた道を振り返って。

ひっそりとした集落だ。

ひっそりとした集落だ。

橋台。古さを感じない。

橋台。古さを感じない。

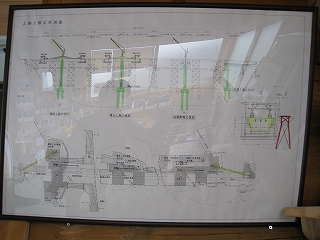

巨大な穴が掘られている。架け替えの橋脚が入るのかな。

巨大な穴が掘られている。架け替えの橋脚が入るのかな。

暫定駐輪所。

暫定駐輪所。

道のジグザグなのがよくわかる。

道のジグザグなのがよくわかる。

足がつま先立ちになりそうな傾斜の道をくだり終え、鉄橋を支える櫓の足元に出てきた。あんな高いところに架かっている、というより、あんなところから下りて来たのかと思った。駅は非公式のような、大変なところにある。

入り組んだ路地の板壁の家々に、くすんだ赤色の鉄橋が聳立している。じっとりと暗い、抑圧されるような雰囲気だった。いくら人が鉄橋を称賛しても、うれしくないだろうというのが素手で触るようにわかった。余所からの評価と実生活での食い違いを耐え忍んできたかのような光景だった。

汽車が通ると、ゴオオと鋼鉄を揺るがす音が 集落に響き渡る。夜はときに荒波とこの轟音で不気味さに溢れるさまが思い浮かんだ。

駅への道は本当に分かりにくいものなので、随所に「余部駅」と矢印と共に記した看板が人家に張り付けられている。トイレへの案内も丁寧で、感情の齟齬にこだわらず、親切なところなんだと思った。トイレは常設と仮設とがあり、訪れる人の多さを物語っている。なにぶんそこかしこで立ち小便などされたらたまっものではなかろう。

少し賑やかになってきた。ほっとする。

少し賑やかになってきた。ほっとする。

木の電柱に取り付けられた案内板。突如として観光地になった趣き。

木の電柱に取り付けられた案内板。突如として観光地になった趣き。

駅方。

駅方。

この「浜」と呼ばれる集落を抜けると、古風な国道と、海岸に出た。そのへんで、先ほどの中年夫婦が立ち止り、何か話している。ほどなくして、にこやかに二人は私に近づいて、撮影を依頼した。驚いた。二人に疎ましがられているだろうと気にしていただけに。

どちらかというと夫人の方が主人に提案したようだ。撮ってもらおうよ、と。しかしそれももしか、あのよくおできになる夫人の、融和という気使いの一つだったのだろうか。

太り気味のにこやかなご主人からカメラを譲り受けるが、なんと重いこと、こんな鉄塊を首に提げているのか。ともかく、機体を持ち上げ、撮ります、と合図して、二人を撮った。AiAfが切ってあり、フォーカスをどちらに当てるか迷った。どちらに当てても変わらないだろう。

1枚目が不安だったので、もう1枚と言って、2枚撮った。カメラを主人に返し、画像を確認してもらう。そこで私たちはすっかり別れ、それぞれ自由に行動した。今までなにぶん一本道に3人だったものだから。

こちら大型バスの駐車場。取って付けたかのようだ。

こちら大型バスの駐車場。取って付けたかのようだ。

こんなところに時刻表が出ていた。また餘部駅は徒歩でしか行けませんとも。

こんなところに時刻表が出ていた。また餘部駅は徒歩でしか行けませんとも。

餘部鉄橋。

餘部鉄橋。

今にも現橋に届かんとするコンクリートの橋脚。

今にも現橋に届かんとするコンクリートの橋脚。

国道の浜坂方。

国道の浜坂方。

そして日本海。

そして日本海。

あっちの道もまたすごいところを通っている。

あっちの道もまたすごいところを通っている。

ドライブ中の車内の会話が思い浮かぶようだ。

ドライブ中の車内の会話が思い浮かぶようだ。

浜辺の公園は来てみると中年を下った夫妻の五、六組しかおらず、さっき人だかりはどこへいったのだろうか。本当にあのまますぐバスで去ったのだろうか。かなりせわしないな。公園の人々はみんなカメラを構えていて、思い思いに鉄橋を、そして一緒に来た人を入れて、撮っていた。

山の谷から風が吹き、寒ささえ感じる日暮れで、緩やかな入り江の海は青みがかった にび色に変わっていた。海面下の石は赤茶けていて、磯焼けだった。鉄橋の跨ぐ谷からの小川が、丸くまった大きな石を無数に河口でとどめ、どうも土石流があるらしかった。川水の不足もあって、海の直前で水が滞っている。どうにももどかしい気持ちがした。

ふと堤防の影を見ると、さっきの夫婦が二人して膝を抱えて海を眺めていた。公園で鉄橋を下から撮り、主人はもう満足したという面持ちで、主人がそうなら夫人も満足だという感じだった。このときまたちらと目があってしまい、さすがにもう邪魔せんとこ、と、私は河岸を変え、この湾沿いの磯の道を訪ねはじめた。付近には小さい灯籠が見受けられ、奇岩に溢れていた。こんな道がかつては国道だったりするのだろう。ずっと遠くにあの二人が見えた。しかしもう彼らは誰のことも気にせず、浜にたった二人きりでめいめい自分に向き合い、そして心の中では二人で向き合っていた。

公園にて。

公園にて。

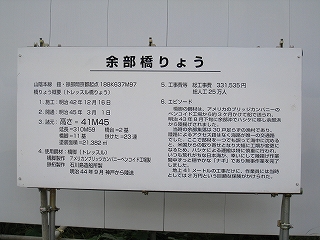

鉄橋ができたのは明治45年だが、餘部駅が開設されたのは昭和34年。

駅ができるまで餘部の人々は徒歩で鉄橋を渡り、トンネルを抜けて鎧まで行ったのは有名な語り草になっている。

鉄橋ができたのは明治45年だが、餘部駅が開設されたのは昭和34年。

駅ができるまで餘部の人々は徒歩で鉄橋を渡り、トンネルを抜けて鎧まで行ったのは有名な語り草になっている。

平成6年に川が決壊した大水害が起きたという。

その改修工事の記念碑。

平成6年に川が決壊した大水害が起きたという。

その改修工事の記念碑。

トイレ。実質これが駅トイレになっている。

トイレ。実質これが駅トイレになっている。

おしいことに川は海に繋がっていなかった。

おしいことに川は海に繋がっていなかった。

餘部の浜辺。集落の名は「浜」。

餘部の浜辺。集落の名は「浜」。

山の岩。柱状節理らしきものが見受けられた。

ちなみにこの山、緑に隠れているがこんな岩ばかりらしい。

山の岩。柱状節理らしきものが見受けられた。

ちなみにこの山、緑に隠れているがこんな岩ばかりらしい。

景観よりも家々を守る消波ブロック。

景観よりも家々を守る消波ブロック。

手前の橋には橋脚がない。土石流や疎通を考慮してのことだろうか。

手前の橋には橋脚がない。土石流や疎通を考慮してのことだろうか。

こんなところに海辺の岩が。

こんなところに海辺の岩が。

私は鉄橋の山側が気になりはじめ、差し迫った日没を前に いそいそと足を向けた。こちらは漁村風ではない住宅地で、やはり店らしきもの見当たらず。何気に今晩の食べ物を探していたのだが、あったのは無人のおみやげ小屋で、ポストカードや鉄道のグッズを売っていた。覗いたけど、どれもきれいな作品ばかりで、なぜか手が出ない。

何度もテレビに映った、列車転落の死者を慰める菩薩像が夕風を受けて立っているのに出会った。ここの人はまだまだ鮮やかに憶えておいでの人が多いのだろう。しかし悲憤の薄らいでいるように捉えられるのはなぜだろうかと来る前からちょっと気になっていた。風景としては 訪れる人を受け入れてはいるけど、ふっと、なんでこんなところに鉄橋が架かってんだろう、と、ぽかんとしてしまうことがある。称賛を断絶する、素朴な相貌を見るにつけると、便利な日常生活しか残らず、この鉄橋こそが 却って悲惨さ薄れさせているかのように見えて、中和しているかのようだった。

日はすでに山に隠れているが、まだどこかでは夕日を見せている太陽高度のはずなので、餘部も十分明るい。でも、さっきまではあちこちに見えた人は、いつしか居なくなっている。寂しいものだ。菩薩は鉄橋の山側だった。

レストランがあったので覗いてみた。しかし入る勇気を持てず。そもそも駅に泊るのに食事はちゃんとしたところというのがちぐはぐだった。時刻はもう17時前。とりあえず暗くなる前に山の上の駅まで戻ろう。その前に水だ。トイレで汲み、レストラン前の販売機で今夜の飲み物を買おうか迷う。ここでやめてしまったことを後悔することになる。

「これで夜に山から下りなくて済む。もし待合室にあの人がいたら、もう諦めて隣の駅へ向かおう。でも次って確か久谷なんだよな。久谷ってやたらひと気のない駅だった気がするが…。」

レストランあまるべ。

レストランあまるべ。

坑口を望んで。あのどこかに撮影スポットがあるはず。

坑口を望んで。あのどこかに撮影スポットがあるはず。

山陰本線もこういうふうに表示されると格好いい。

山陰本線もこういうふうに表示されると格好いい。

はじめ飲食店と思うも…

はじめ飲食店と思うも…

ここが今まで宣伝をしょっちゅう見かけた土産屋だった。

ここが今まで宣伝をしょっちゅう見かけた土産屋だった。

右手に餘部小学校がある。

右手に餘部小学校がある。

この辺が例のカニカマ工場だったのかな。

この辺が例のカニカマ工場だったのかな。

ねこ二匹。

ねこ二匹。

もう下りまい、という気持ちで山を登る。餘部の集落があっという間に下方に沈んでいった。

駅に戻り、歩速を落とさず待合室に入ると、例の白い長髪の御仁はいない。それやそうだよな、汽車に乗るつもりでもなしに こんなところまでわざわざ登って来る人はいないよ、ああ疲れた、と、椅子にどしんと座り、痛む足を癒した。もう動けない感じ。外は薄明になっていた。

駅へ戻って。

駅へ戻って。

ほどなくすると、50半ばくらいの夫婦が待合室に入ってきた。ふだんならわざわざ来なさった旅行だし、どいて二人だけにしてあげようと思うのだが、動けない。こうして私がいるので、二人ははじめ会話しようかと迷っていたふうだが、そのうち彼らも疲れていてどうでもよくなったとみえて、

「おれ、帰ったら、って、旅館入ったら、(手のひらで輪を作って傾ける)、やるし、一杯。」

「ちょっと、あなた、」

私がいたからだろうか、急に小をひそめ、諌めるように早口で、

「そんなのいつも家でやってるじゃない」

行楽のブレザーとスラックスのお硬そうな主人は、

「ちっ、なーに、これをやるために来たんだよ、やるといえばやる。」

夫人の、おかしいほど深々とした ため息が、狭いコンクリートの待合室に反響した。会話しているときも、夫婦の呼吸は、あたかも直(じか)に聞くかのようだった。

その後、餘部見られてよかったね、架け変わる前に来たかったんだよなぁ、と旅の感想を述べ合いはじめた。

旅館いいな。ふつうはそうするものか。だがそれより、撮ってあげた先の二人も含め、夫婦がここまで到達するには、どれほど越えねばならぬことがあったであろうかと思われた。容易に到達できそうで、不運や運命に、どれほどふるいにかけれられただろうか。

二人は次の列車で去っていった。私はと言えば独りでこのまま暗くなるのを待ち、夜景でも見て、そして21時9分の下り最終を見送るしかない。その時刻まで約4時間だ。

次のページ : 夜の餘部駅