速星駅

(高山本線・はやほし) 2009年9月

山手から田野を経て、気が付けば町中を斜めに突っ切っている。もしかしてと思っていると、速星だった。無言のうちに、もうすぐ駅に着きそう、というこの感じは、旅人にいやな緊張を強いるものだ。車窓から見ると、構内はやたら広いのにホームや駅舎は小さくて、すぐにほっとする。しかし学生が多く待っていて、改札口では駅員が顔を出して待ちかまえていた。それで仮に構内が張り子だったととしても、昼でも濃密になりうる駅なんだなと思った。

運転士は改札を放棄し、全扉から降車可能なのも小さいながらもしっかりした駅に来た感じだった。学生は案の定富山行に苦労して全員乗り込もうとしている。それはそうだろう。ここで一本遅らせるべき理由なんてないし。

気動車が出るとたちまち構内は静かになった。いい天気の昼下がりで、工場も製造数に目途が付きかけるころに思え、のんびりした気持ちを想像した。

何線も横たう貨物線。とてもこのホームから行き着けそうにない。屋根のなくなったホームの端には、速星というちいさな駅名標がしかと佇んでいる。こんな駅でも貨物を立派に担っている、と思わされる。かつて珍しくなかったんだろう。

静かだが妙な充実感がある。ただ何線もならび、煙突からは蒸気が上がり、たまにタンク車が放擲されているだけなのに。花を植えて、名産品があり、町がある、だけではない重みは、静かなせいもあって心地よかった。もとい、貨物は静の時間が長いかもしれない。旅客ほど動なものはない。

「名前も妙にかっこいいしな」。北海道だったら、そくせい、とでも読ませそうだった。

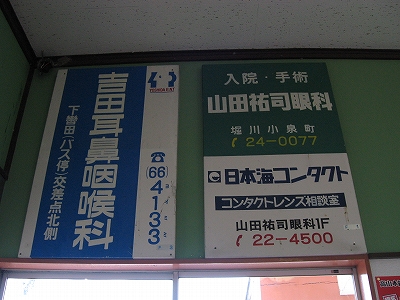

駅前の藤棚の下に泉があり、うまい水道水、とある。立山の湧水―その蔓棚と泉の光景はとても深くきれいだった。あたりも白石交じりの舗装、工業的で、その白さ硬さが陽射しを照り返し、手堅く歩んできた町なのを想わせる。しかしながら駅舎は上品に形式美の木造で、室内もつり下げ照明などの調度がよく、テレビもあり、たかだかそんなことであっても、文化の面も怠らないことを表しているように旅人に訴えてくる。

正直、千里に降りたときは、こんないい天気なら絶対海側に出た方がよかった! と、切歯扼腕、後悔していた。でも速星に来て、やはりきょう高山本線に乗ってよかったなと思えたほどだ。そうだ。私には水が必要なんだ!

駅舎の中は涼めるが、外は例の照り返しでまぶしく、日焼けした。目を細め、額に手を翳しながら、町を窺う。もともと婦負郡婦中町(ねいぐんふちゅうまち)の中心駅とあって、銀行もあり、独立性があるらしかった。とはいえ、賑やかさは譲ったんだろう。当たり前のようにパチンコ屋がすぐそこで廃墟だ。

駅前は自分以外誰もいない。駅も休憩に入って、窓口が閉まっている。外はたまに遠く老女が日傘差して小さな視界を横切るだけだ。駅舎前の階段に昇り、泉を再び見下ろし、

「久しぶりにいい駅に降り立ったな!」

と独り言ちるや、階段を飛び跳ねて降り、泉に駆け寄った。

「もしここが18きっぷでふらっと降りた駅だったら、きっと駅旅が好きになってしまうだろうなぁ。」

偶然性、そして未知たりえること、青年期初めのそれほどに甘美なものはないと思う。

細大漏らさず下車するのは、沢詰めと同じくらい愚行なんだろう。何も知らないでいることが困難になったいま、単に知らない、ということを恃みにする方法には一般性がない。

街というものは、たいてい見られたがらないものだ。いま人こそいないが、それで却って真面目な町なのを想わされ、人の不在でありながら、確かな存在だった。しかし、ふと駅や街自身が好きなだけ自身の姿を見せてくれているように捉えられて、何もまだ知らない青年が観念を必要ともせず、ただ純粋に街を見つめて歩いているのと自分が二重写しになり、自分自身も、彼のそのかけがえのない今の時間を旅している感覚に重なってきた。

けれどその光景は透明度の高いつややかなセロファン越しかのようだ。

何度も壇上に立ち、泉の駅前を眺めた。ここには来たことがないのに、過去の自分が見た風景を見ているかのようだった。微かに涼風がそよいで、蔓を揺らした。このフィルムに針穴が穿いたようで、あっと声を漏らした。

けれど、それはこれが単に富山の婦負地方ということであり、婦負地方での出来事ということなのかもしれない。