桂岡駅

(江差線・かつらおか) 2009年5月

貸切の状態で夜更けに江差への山越え

運賃箱がカチカチ揺れて、中年の柔和な男性運転士は姿も顔も見せず、黙って、幕の向こうでマスコンを操作している。黒い窓ガラスは車内の白い蛍光灯管ばかりを映しだし、木古内の街の僅かなネオンからさえどんどん離れていった。これから真っ暗な山に入ろうというのに、女声の明るい自動音声が流れる。ワンマンカー、江差行きです、なんて気軽に言ってくれるじゃないか。そしてなによりも寒い。足が冷えてきて、さすらずにはおられない。

貸切となった車内の様子。

貸切となった車内の様子。

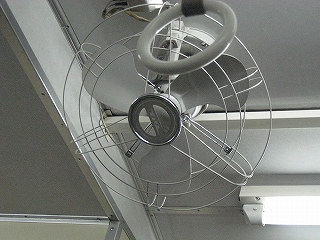

右:JNRのロゴの入った扇風機。

右:JNRのロゴの入った扇風機。

戸が開いたりしまったりして寒いので、閉めた。

戸が開いたりしまったりして寒いので、閉めた。

渡島鶴岡に着く。木古内を出てはじめの駅で、まだ山に入っておらず、真っ暗だが付近に建物は見える駅だった。ここからいよいよ夜も深まった道南の山中に入っていく。

吉堀というところに着いたが、あたりは鬱蒼としていて早くもけっこう山が深い。しかしこんなもんじゃ済ましてはくれなかった。

吉堀を出てからは、もう云いようのない恐ろしい山気漂う中を、気動車が進んでいく。ヘッドライトが延々と上枝の若芽を照らしだし、木々でできたトンネルの中を走っているのがわかった。右、左、どちらの車窓を見ても森の中で、車内の灯りが木々を照らしていく。列車の速度は極端に遅く、20km/hほどしか出ていない。ゆっくりゆっくり、魑魅魍魎の北海道南端どことも知れぬ深い深い山の中を、エンジンとライトと、運転士の操作で切り開いて行く。突然、雨が強く降り出したような音が立った。雨かと思い、とっさに車窓を覗きこむと、沿線間近の木々の枝が窓ガラスを執拗に叩いているのだった。

そんなことが何度もあった。列車はなおもとろとろと進み、日中には自然が多いねと愛でられるはずの新緑のトンネルを、真夜中に、冷たい空気を車内を忍ばせながら貫いて行く。

「この山越えたら間違いなく絶対に、今日中には戻られないな」

「しかしこんなところ、野生動物と出くわさない方が不自然だよ」

どんなに私が恐怖を抱こうと、列車は止まってくれない。いや、止まった方がずっと危険なのだ。こんなところで止まったら、どんな想像もつかないことが起こるか知れたものではない。

苦しいほどの山の夜気からふわっと解放された感じがした。そこで神明という駅の自動案内が入った。車内が明るく、外が灯り一つないのでよくわからないが、山家があるようだ。少しほっとした。しかし乗って来る客などはいない。ずっと自分ひとりだ。しかし運転士は、一体どこでこの人は降りるのだろうと、思っているかもしれないなと思った。運転士は発車前にいちいちバックミラーで車内を確認するのだが、その視線が、気持ち悪い動物が乗っているように私を怪んでいる気がした。しかし実際のところは、「江差まで行くんだろう」、ぐらいにしか思っていないかもしれないとも思った。それくらい軽く考えていてほしかった。

ほどなくして湯ノ岱に着いた。ここは明日長時間の滞在になりそうだったから地図も持っていて、家で下調べもしてよく知っていた。この山間区間においてはけっこうな都会だ。誤解しないでほしい。これはあくまで相対的な話だ。数件宿屋があるだけだ。さて湯ノ岱駅で若い駅員がホームに出ていて、タブレットを受け取った。「ありがとうございましたー」と男性にしてはやけに高い声を美しく響かせ、灯りの点いた駅舎に戻っていった。「この時間のこんな山の中の駅に駅員がいるなんて。きょうび完全無人化されていてもおかしくないのに。いったい何時代なんだろう。しかししてみると、あの駅員は宿直なんだな」。 五月下旬だというのに開いたドアからは晩秋のような冷気が我が物顔で忍び込んでいた。

森の中をゆき進み、小枝に窓をたたかれながら、こっくりこっくりと列車は進む。しかし湯ノ岱まで来たということは、もう半分は来たということだろう、と思い、降りる駅を勘定すると二つ先であった。きついカーブを曲がりきろうとするころ、宮越が案内される。ふっとカーブの出口が見えて、ヘッドライトの照らす駅へと近づいて行った。驚いたことに、駅舎の電気が点いていない。真っ暗だ。そういえばこれまでの駅でもそうだったような。すると、自分の降りるつもりをしている駅がそうだったらどうしようかと打ち震えだした。宮越でも、当然、誰も乗ってこない。「乗ってくるわけないんだよ! 乗って来る方が不自然なんだよ! こんなところのこんな時間には、誰も乗って来やしないんだよ!」 そう心の中で怒鳴った。列車は宮越を出、やや平明なところにころりと出た。次が桂岡で、そこで降りるのだ。そこでは一晩明かした旅人もいるということだったから、さすがにもう山の中ではないようで、納得がいった。桂岡が案内される。肚の中に血液が凝り固まった。いちおう駅舎たる貨車に電気の点いているのを確認すると、とりあえずは安心して、列車を停めた運転士に切符を見せに行った。彼は「はい、ありがとうございます。」と、ほっとしたような、わかりましたよ、というような口調で言った。そして私の身なりを確認した。きっとここで寝るともうわかっているのだろう。

汽車を降りる。驚くほどの寒さ。これは西日本でいう冬だ。電灯で明るいエンジンのやかましい気動車が去って見えなくなると、一気に寂しくなった。ただ風の音と、草のそよぐ音、虫の音(ね)しか聞こえない。そしてしたたかな山の気配。遠くの赤信号に信号員を期待した。しかし、目を凝らしてもただ赤黒い灯火が一人で燈っているだけだった。 ホームは雨ざらしで短く、石でできているのにもかかわらず、刃こぼれしてぼろぼろ、そこに錆びて腐蝕した貨車が固定されていて、駅舎になっているのだ。ホームは水銀一灯で照らされ、あたりの様子はわかった。すぐ近くに人家がある。しかし明かりが付いていなかった。それでも廃墟というのではなかった。

上とほぼ同じ位置で、実際の暗さを撮影。

上とほぼ同じ位置で、実際の暗さを撮影。

江差方面を望む…。

江差方面を望む…。

北に来すぎて、見慣れない星空だった。

北に来すぎて、見慣れない星空だった。

こんなもんの暗さ。駅名標の電灯は点かない。

こんなもんの暗さ。駅名標の電灯は点かない。

珍しくフラッシュをたいて撮影。出入口の電灯も切れている。

珍しくフラッシュをたいて撮影。出入口の電灯も切れている。

もし駅舎の中がぐちゃぐちゃだったらどうしようかという不安が高まる前に、何も考えないようにして一気に貨車の中に乗り込んだ瞬間、

「しまった!」

「間違えた、えらいことだ。いや、降りる駅を間違えたわけじゃない。そうじゃない。ここは寝るような駅じゃないということだ。でも選択の余地はない。ここで一晩待つしか選択の余地はない。なにか救いはあるかな、まず長椅子はある。三つもあるぞ。表面をよく見てみよう。確かに絨毯は敷いてくれているが、虫とシミだらけだ。だが大丈夫、シュラフの下に敷くシートを持ってきている。寝られるよな? まったく寝られないというわけではないよな? むやみに絶望するのはよくない。少し掃除すればなんとかなる。でもここが寝る駅じゃないっていうのはなんでだ。そう、何だこのアンモニアのにおいは?! この匂いの中寝るのはまるで便所で寝るようなもんだぞ。トイレが併設されているわけでもない。トイレがあるならわざわざ久根別で水なんかあらかじめ汲んでこなかったさ。まあしかしひどい待合室だな。床も虫だらけ、ゴミだらけ、汚れきっている。」

奥葉をカチカチ言わせながら溜め息ついた。天井は低く、アンモニアのにおいの中、黄色く変色した蛍光灯が灯って少し羽虫が飛んでいる。その虫もこの小便臭に釣られたきらいはあった。歩くたびに足音がドコンドコンと響く。つまり床下が中空になっているのだ。プレハブと同じ道理だ。何もかもが底気味悪かった。

「とりあえず、駅前の様子を窺おう。いいものが見つかるかもしれない。」

そうして貨車を出ようと、デッキまで出たその瞬間のことだった。

もう、いったい何が起こったかわかりやしない。

ドッサ バサバサバサバサ、と頭上で音がし、何かが飛びすさった。

もう私は、驚愕と恐怖のあまり、凝り固まって、震えつづけた。20秒くらい経ってからやっと、

「ハトだ! 鳩がここをねぐらにしていたんだ!」

「そうか、あのアンモニアのにおい、鳩の糞が結晶化しかして発せられたものだったんだな。」

鳥だと思わず特に鳩だと思ったのは、鳥のふんのこのにおいについては、鳩のものくらいしか知らなかったからだった。後で調べると、そうじて鳥類のふんはこういうにおいがするものだという。床を見てみたら、単なる汚れだと思っていたものは、鳥のふんだった。貨車内にアンモニアのにおいが立ち込めているのはどうりだった。

「しかしこんなところで寝るのは、鳥小屋で寝るようなもんじゃないか! 信じられん。ここは少なくとも人の待つ駅だぞ。鳥なぞに占拠させてはいけない。なんとか対策しとけよ…」

こんなにまでなっているのに、対策されていないとなると、それはあまりに駅を使う人が少なすぎて、手の掛けがいがないと見なされているのではないかと考えられ、近隣に家々があるにもかかわらず、放置され尽くされている駅である気がした。それゆえ、わざわざこんなところに降りたのは、常軌を逸したことだと周りの人から思われるのではないかと思え、自分が人間かどうかさえ、疑われはじめ、たいへん寂漠とした気持ちになった。

「まだここが人家のまったくない駅とかで珍しがられて知れ渡っているならまだしも、何でもない鳥小屋の駅に降り、しかも寝ようというのだから、救われようがない」

黄ばんだ古い蛍光灯のともる、便所たる貨車を見回して、肩を落とした。そしてすぐに気づく。

「そうだ、消灯だ。おちおちしてると全部明かりが消えるぞ! ここは街灯もないから、この電気が消えればなにもかもおしまいだ。ライトは持ってきているが、いくらなんでもその明かりだけで寝支度を調えるのは恐ろし過ぎる。さっきのが終電だし、消灯はだいたい終電が行ってから1時間後だ。ともかく貨車の外に出て、駅前を知ろう。」

外へ出た。身を切る寒さだ。こんなに冷え込んでいいのかというくらいで、今晩寝られるかどうか心配になった。むろん適切な寝袋を持っては来ていたが、あのふくらみを思い浮かべても、この寒さに耐ええなさそうだった。

駅前は砂利舗装で、そこを過ぎると道自体はいいものが通っていた。沿道に道内らしい大きく見える住宅が立ち並んでいる。しかしまるで人など住んでいないかのように静まり返っていた。遠くを見通しても自販機の灯りなどは見えない。店などあるわけない。寒さに肩を尖らせながら ろくすっぽ歩かずとっとと駅へと引き返した。

貨車の中に入ると風が遮られるため少しぬくい。虫もその恩恵を受けているのだろう。鳥もあの一羽だけだったようで、もうあの恐怖を味わうことはなかった。ともかく電灯の点いているうちにと、まず屈んで、500mlのペットボトルを両膝に挟み、それを傾けて水の出るのを微量に調節し両手を洗った。石鹸は液体のを小さいポンプに入れていつも持っている。両手をハンドタオルで拭く。貨車内に戻って荷物を崩し、寝袋をスタフバッグから取り出す。おっと先に椅子にビニールシートを敷いておかないと。ビニールシートといっても市販の45ℓのポリ袋を縦に切り開いたもの。通気性がなくまずいが、駅寝くらいではこれでいいかと思った。そしてそこに取り出したぺしゃんこの寝袋を敷く。この旅行のために購入したのだが、まさかデビューがこんな鳥小屋になるとは…寝袋がかわいそうだ。さて今回使用の寝袋はイスカのポカラ。650FPで500gで廉価版だが手始めにはこれくらいがよさそうだった。今後続けるかもわからないし。長い間押し込められていたので膨らむか不安だが、イスカのだから大丈夫だろうと安心材料になった。

長椅子にシュラフを敷いた様子。左横のペットボトルは手洗い用の水。

CCレモンの空きペットを利用した。

長椅子にシュラフを敷いた様子。左横のペットボトルは手洗い用の水。

CCレモンの空きペットを利用した。

椅子は3脚あるので、かちあってもOK.

椅子は3脚あるので、かちあってもOK.

写真で見ると、椅子は結構きれいに見えるのだが実際は…。

写真で見ると、椅子は結構きれいに見えるのだが実際は…。

さてシュラフ内に入ろうという段になって、電話の目覚ましを5時にセットし、ライトを取り出し、朝に着替えるものを鞄の上の方にしておく。肌着だけで入りたかったが、どうもこの気温ではできそうになかったので、とりあえず上は化繊のアウターを脱いだだけの状態、下はズボンのままで入ることにする。様子見して温かだったら脱ごうと思った。寝袋のファスナーをゆっくり引いて、足を入れる。肌触りが冷たい。収納を考えるとこういう生地がいいのだろうけど。椅子はぴったり壁に沿っているため、自分のすぐ右手が壁だった。横になると、壁と椅子の表面に押し出される感じで、寝返りなぞ打ったらすぐに床に転げ落ちそうだった。床は汚い。もはや寝返りは打てない。脚を伸ばすと、踝より下が椅子からはみ出た。それでもしっかり寝たいから思いきって伸ばす。体勢は仰向けのみ。電話とライトを壁と体側に挟むように設置し、腕時計を外して耳元に置いた。こんなふうにセッティングしても、いずれあっちこっちに行きそうだ。そうこうしていてもシュラフ内は温かくなる気配はなく、落ち着かない感じのうすら寒さ。とくに背中は冷風機を当てているかのようにすーっと冷たい。それや背中のダウンを潰れるから。「そうか寝袋ってダウンでもこんなものか」とはじめての体験を何でもなさそうに受け入れる。それにしても頭が寒い。そうだ、シュラフには頭にかぶせるフードがあった。それをしっかりかむり、ドローコードをいっぱいに引っ張る。すると外気の入る隙間がしっかり狭められ、思いがけず温かい。さすがよく考えてある、と悦んだが、やはりどうにもうすら寒かった。いったい気温は何度なんだろうか。「駅舎の中や床が汚れていても寝袋の中は安心して肌を寄せられるんだな」 しかしなかなか温まらない。厚着しているせいもあったかもしれないが、薄着にもなれそうになかった。こんなに気温が低いのに貨車の中では虫が飛び交っていて、壁や窓にコン、コンと体当たりする音が響いている。あの虫が寝袋に当たってきたらいやだな…ぽとりと落ち着ても気持ち悪いな…こんなふうに気にかかることが多い。外では秋の虫がしょろしょろ鳴いていて、いやおうにも外気の冷たさを想わせた。電気の消えるのを見るのがいやだから、すっぽり寝袋をかぶってはじめから視界を真っ暗にしている。外した腕時計をときどき見る。暗くて見えないから背光をともすと、22時を過ぎていた。21時38分にこの駅に着いたから、消灯は22時40分ぐらいだとわかっていたが、もう早いこと消えてしまってほしかった。できるなら寝入ってから知らぬうちに消えてくれるのがいいのだが、肌寒いため体力を使い体は火照りを帯びてだるく、壁と椅子の面に囲われおまけに寝袋に入っているから至極窮屈で、床が硬いから背中も痛くそして冷たく、当面は到底寝入れそうもなかった。ときどき寝袋の上に何か小さく方ものが落ちてくるのが察知され、そのたびに慌てて内側から叩いて払いのける。しかし実際に何かが落ちてきたわけではなかったかもしれなかった。でもわざわざ起きて確認するのなんて恐ろしい。そのときに電気が消えたり、もしくは実際にとんでもない物が落ちてきていたりするのを知るのがいやだった。ともかく最悪、この横になったままで、朝を迎えよう。朝さえ迎えられればもうこっちのものだ。ああ、朝起きて駅前で何か食えるならいいのに…。楽しみがないではないか。温かい飲み物すら買えないし。

ろくろっ首

しばらく考えを鎮静化させて、静かに周囲の音を拾いつつ、安静にしていたそのとき。突然 「ガゴーン」 そういう音が鉄製の空洞たる貨車内に響き渡って、頭の中が真っ白になった。まるで断頭台を落としたような音だ。一体何が起こったというんだ。確認したいが怖くてできない。また20秒くらい凝り固まってから、少しずつ寝袋から顔を出すが、目のところまでもう出ているはずなのに、少しも外が見えないのだ。おかしいな、こんなに寝袋って長かったか? と思いつつ目をぱちくりすると、なんと、電灯が消えている! もののみごとに真っ暗だ。なーんも見えやしない。ちょっ、これ、外の水銀灯も消えるのか?! 闇とか墨とかいう言葉そのもののただ中にいるような気になった。そんなところに、自分が寝ていると思うと、もう生きては帰られないのではないかという気がした。思い切り寝袋を頭からかぶりなおしても、寝袋を通じてその闇が押し迫ってくるようで、その圧迫からは逃れることができなかった。闇というものには大きな質量があるのではないか…。もうお分かりのように、さっきのガコーン、という音はブレーカーの落ちる音だ。ぼろぼろの貨車だからよく響いたのだろう。時刻を確認する。22時58分。最終列車到着から80分後。明日は5時起き。24時までに寝つかれれば何とかなるだろう。

その後はまんじりともせず、寝袋の中で息を潜めた。ともかく寒い。まるで薄い長袖で秋の晩に街を歩いている感じだ。まあポカラもこんなもんかと思うが、それ以前にあまりに気温が低すぎるような気がしてならない。こんな気温の中で寝ることは想定していない。いくら北海道といえども、これはなんかおかしい。絶対明日はもっと温暖になるという確信を持つほどだった。しかし薄着で入っているわけでもないのにこんな寒いなんて少しがっかりした。

シュラフの中で、最悪の事態に陥ったときのことを考えはじめる。もし今晩の睡眠不足で、明日少しも動けなかったらどうするか。「とにかく、明日一日は何が何でも予定通りすべて動く。それが終わった夕方、精根尽き果てていたら、白鳥に乗って帰途に就くしかない。」「しかし明日はお湯にも入れるし、明日の晩はもっといい駅だ。それにあしたの予定の方がずっとおもしろい。気持ちも変わるかもしれない。」

梟

もう寝ることは半ば諦めかけていた。だってできる気がしない。北海道まで来て寝袋を使って駅寝するのが初めてとあって緊張しているせいもあった。しかし来道して初めてするのがこんな難易度の高い駅だなんて無理がある。

だいぶ時間が経ったろうと時計を見ると、20分しか経っていない。高知駅での夜と同じことだわ…と呆れ、時計をしばらくほったらかしにした。横になるのも疲れはじめているのに、寝られないというころ、そろそろ時計でも見てやるかと見たら、40分経っていて、「まあまあ頑張った方だな」。

もう0時だった。さっきから何か人工的なリズムで動物が鳴いているが、聞かないようにしていた。しかしどうしても耳に付くようになり、聞きとると、「ホッ……ホ、ホ」とゆっくりした付点のリズムでフクロウが一羽、鳴いているのだった。気持ち悪くて仕方ない。まるで森の中で寝ているような気がする。それからはもう「"ホッ……ホ、ホ" "ホッ……ホ、ホ" "ホッ……ホ、ホ"」の嵐で、いやしかしなんであんな楽曲みたいなリズムで鳴くんだろう気持ち悪い、 たまらんな。人工だと思っていた音や形がそっくりそのまま自然の中にあるのを見つけたとき、焦燥感を抱く。我々が自然から抽出して合成したと思っていたのに、自然がそれをなしていたとなると、我々は野獣かとも思えるかららしかった。「ともかく、付点のリズムは自然界にあったわけだ。あんなきれいな形で…」

でもフクロウの鳴き声を聞いたのは何年ぶりだろう。子供のころ山で聞いた気がしないでもない。しかしそれは安全な場所、例えばどこか山の宿屋のようなところだった気がする。しかし今はどことも知らないまさに夜の無人駅だ。

「ホッ……ホ、ホ ホッ……ホ、ホ ホッ……ホ、ホ」

すぐ隣が深いの森であるように覚えた。真夜中の森であった。だとすると野生動物が入ってくるかもしれない。ちょうどさっきの鳥のように。

その後そのフクロウの鳴き方に、苛まされはじめる。というのは、フクロウの奴、あの一連の付点リズムでの鳴き方を終えるにあたって、必ず、「ホッ……ホ、ホ ホッ。」で終わるのだ。だから最後の「ホッ」を聞いて、その後の空隙が、付点の休符なのか、それともしばらく鳴きやむ大休止なのか、すぐに判別できない。「ホッ」と鳴いて、そろそろ終わりの感じだと思っても、また「ホ、ホ」と続くこともある。フクロウ自身もそろそろやめようか、もう一小節やってやろうか、考えているような感じもした。私は一体どのようにして大休止かそうでないか見分けようかと考えはじめた。そうなってくるとやはり鳴いている長さで測るのが易しい。フクロウ自身も長く鳴いていたら疲れるはずだ。それと後は、「ホッ」をよく聞き取って、後に続きそうな呼吸かどうか聞き極めることだった。私はこれを何十回と繰り返したが、しまいにはフクロウの奴、もうそろそろ一旦鳴きやんでもいいのに、異様に長く続けたりしやがって、まさか自分が勘定しているのに気づいているんじゃないだろうな、と、むかつきを覚えた。しかししだいに、フクロウのあの鳴き声が、機械音声に思えてきた。いくらフクロウの呼吸を聞こうと思っても聞こえるものではない。そうして呼吸が感じられないことは、生命体ではなく、機械だと思えることに繋がっていったのだった。機械に呼吸を感じようとしたためか、軽いノイローゼになり、心底 頭と心が疲れた。

窓や壁にはときどき虫がコツ、コツと当たる音が闇に悲しくこだましている。それもだいぶ少なくなてきった。後でわかったことだが、この音は虫の当たる音ではなく、気温変化に伴う貨車の車体や窓のスチール枠などが伸縮するときの音だった。しかし少しもそうは聞きなせなかった。

「ふくろうのやついい加減鳴きやんでくれねーかな。うんざりだ。」

しかし疲れてきたのか、きちがいふくろうを相手にせず、ほったらかしにする肚が決まると夜の森も駅の脇にあるものとしてありのままに受け入れられはじめた。そうするとただ眠られないことだけが惜しまれてきた。顔までかぶせたシュラフの中でため息をつく。ときどき苦しくなるから、顔の部分を外気に晒すが、するとめちゃくちゃに冷たい。それにしても眠れないということはあまり疲れていないのだろうか。だとしたら明日は絶対に眠れるはずだな。一晩眠れなくても、つまり徹夜しても翌日いっぱいは動けることを知っているので、どうにかなる算段はある。この二つを組み合わすと、旅行中止には至らなさそうだ。「だいたいここまで来てだ、道内でほとんど下車せずに帰るなどということはあり得ない。」 ふん、と息まいて、安静を保った。

侵入者

やかで気づくと別の動物が鳴きはじめる。スズメではないか。とっさに時刻を確認する。これでもしもう朝4時台ならもうけものだぞ。疲れすぎないうちに夜を乗り切ったんだからな。しかし時計は、なんと夜中の2時を示している。

「いったいどうなってんだこれや!?」

スズメのさえずりを聞いていると、体が朝の気分になって来て、もう起きないといけない気になってしまった。だからといってまさか起きるわけにはいかない。駅舎も外もなにもかも真っ暗。そんなところで一人でちょこんと座って起きていてどうする。気が狂うわ。

「起床は5時の予定なんだがな…。はぁ。」

とりあえずスズメを無視して寝るようにしなければならぬ。気温は下がり続け、ほとんど硬直体勢だ。寒くて動けやしない。それでも寝返りはなんとか打って、ときどき背中を壁と並行の体勢で寝たりしていた。しかし特筆すべきか否か、足元はかなり温かい。フット部には大量の綿が詰めてあるので効を奏しているのだろう。これは大助かりだ。足先が冷たいと体が縮こまってしまうため、真っ直ぐに眠れないだろう。

おそらくもう3時だろうな、と思う。だけど時計はもう見ない。草木も眠る丑三つ時、 そんな時刻にスズメが鳴いているのだから、気持ち悪いったらありやしない。フクロウはもうあんまり鳴いてなかった。しかしこの時刻に寝られないとなると、もう駄目だな。多少寒くても、スズメがいても寝入ってしまえばこっちのものだと思うのだが。

スズメのさえずりがいっそう騒がしくなった。もう朝かと思い時計を見るとなんとまだ3時30分。非常にうるさい。寝られたもんではない。周りの住人も起きるのではないかと思ったほどだ。「うそだろうこれ。こんな山の中でスズメっておかしいんじゃないの。」

そのとき貨車の中で、トントントン、と何か動物が歩くする音がする! しまった、スズメの奴、貨車の中に入って来やがった! とっさに寝袋の中でじたばたして追い払おうとする。そうかあのふんは、スズメのものでもあったのか。するとほんとここは鳥小屋だっんだ。おおげさな話じゃなく。ともかくスズメは出て行ってくれたらしい。

そしてそのスズメの騒ぎ声の中、駅前の砂利舗装をザクッザクッと人らしきの歩く音がしはじめた。心臓が飛び上がった。ずっとき聞き耳を立てていると、明らかにこっちに向かって来る! まだ真っ暗。もう何もかも終わりだと思った。しかし、やるかやられるかならやるしかない、などと、あほなことを考えて、自分もおもむろに起きる。すると上半身が一気に冷やされて、その異様な冷え込みように、やはりスズメといい、怪しき人とといい、世界がおかしくなったのか、もう元の世界には戻ってこられないのかと思いつめた。その足音は、貨車の前あたりで止まった。そしてシャッターを上げる音がけたたましく響き渡る。それからダンプのドアを開ける音がし、エンジンがかかった。「仕事、か…」 ダンプはしばらあくしてから、駅前から出ていった。へなへなと寝袋に身を横たえる。そうしている間にもどんどん体は冷えていった。それが3時50分のできごと。もう、眠れない。まったく無理。仕方なく4時に起床した。相変わらずもの凄いスズメの鳴き声。もうこれは大群だろう。そして自分の目玉が青色に染められたのではないかと思うくらい、光がなにもかも青いのだ! こんなに青い世界は見たことがない。まるで海の中にいるよう。目がおかしくなったのかと一瞬泣きだしそうになったが、まさかそんなわけはない、夜明け前の薄明だろう、そう信じた。この異様の青の世界、夜中の2時から鳴きはじめ 今ややかましいほどのスズメ、人工的なリズムを刻むふくろう、闇夜に蛍光灯ともした鳥小屋たる貨車、そしてついさっき明け方のザクザクいう人の足音、いずれも今までにまったく知らぬ世界だった。

また人が歩いてきた。こっちへ向かってくる。まだ寝袋を片づけていない。もう仕方ない、挨拶でもするかと心の準備をする。その人物は貨車に近づいたが、貨車には入らずその脇を過ぎ線路の向こうへと渡っていったようだった。「みんな早起きだな…」 こんなところは仕事がなさそうだと思ったが、ここには朝早くからすることが、朝早くからの仕事があるようだった。「でもないとこんないい家は建たないか」。

ともかく着替えをはじめる。靴に蝋燭のような脚二本を立て、長ズボンをはき直したが、そのときの凍てつきようといったら、小学生のころ体育で、真冬に半ズボンで縄跳びをさせられて縄が脚に当たったときの感じを想起させた。こんな腐食だらけの鳥小屋の貨車で、着替えをして、後ろから鞭打たれているようで、もうこれよりひどい状況はない、これを越えられれば、この後数日間はやっていけるはずだとがくがく震えながら着替えした。

次にシュラフをスタフバッグにしまう。ダウンの場合潰しながら奥に押し込めばいいのだが、このときは平置きしてからその上に正座し、端から丸めて入れていた。そのときわかったのだが、寝袋と敷いたビニールとの間がけっこう濡れていた。慌ててポケットティッシュを取り出し、表面をさっとふき取る。吸水性能を考えてティッシュにしていた。ともかくよく膨らんだ寝袋をしまい終えるとほっとする。しかし間髪いれず、手を汲み置いていた水で洗い、身支度を整える。髪も直す。それが終わると、座ってちょっと休憩し、お茶を飲んだりした。まあお茶のよく冷えていること。ところで後日この日の気温を調べると、檜山支庁山中の鶉は最低気温2.5℃となっていた。この気温を記録したのがだいたい朝4時前。ちょうど起きたころだ。この月の最低気温の平均は5.7℃で、この日は特に低かった。先に言っておくとこの日の最高気温は18.5℃だった。

朝。気温2度前後。

朝。気温2度前後。

明朝の桂岡駅構内。朝4時ごろ。

明朝の桂岡駅構内。朝4時ごろ。

空が冷たそう。

空が冷たそう。

駅前。

駅前。

まあとりあえずは晴れだ。

まあとりあえずは晴れだ。

桂岡駅駅舎、っていうほどでもないか。

桂岡駅駅舎、っていうほどでもないか。

次のページ : 3日目は桂岡駅から出発