黒姫駅

(信越本線・くろひめ) 2009年9月

左:跨線橋島式ホーム方

右:豊野あたりみたいに平明

剛直な美の地の名と秀峰に惹かれて来た旅人がまた今日も降り立った、と長野の辺境に派遣され、いそいそと一人で勤務する若い駅員は、窓の外越しに見えるプラットホームを見て心の中で思う。それは駅名標と土台があれば、もうセッティングは終わったというような、借景が信州黒姫山のできすぎた舞台だった。ちょうど駅員のいる窓からは、ホームと同時に、句碑と山がよく見え、観察の対象になったのだった。

降りた地元の者らが陸橋から回りまわって1番ホームを伝い、その人らの切符を、窓から1枚1枚受け取り終わってから、駅員はその憑かれたように風景にしか興味を示さないぬその放浪人に気づく。といっても、たいていそういうのは放浪のふりをしているだけで実際には本人は、そんなのを心の奥深くではけいべつしているきらいがあるのを、これまで駅員はもう何度も見てきたことから察し取っていた。それにこの駅は特にそういう表向きのふりをするのにはおあつらえ向きな駅だとは自身認めるところのものであり、そしてそういういろいろのことが、妙に整合性が取れていて、すがすがしく感じられていた。しかし戻る、戻るといって、戻れないことがあるのだろうか? と、その降り立った者が句碑に何ら興味を示さないのを見て取って、ふと思うも、すぐ興味を失って駅員は事務に取り掛かる。いや、こねくり回さなくたって、またいつものように単に旅行者が降り立っただけだからね。そんな、戻るもなにもないのよ、ほんとうに戻れないとわかると、本人自ら自分自身を決して許さないだろうし、歯ぎしりして喚き、自らを縛り付けるに決まっている、こうやって黒姫山と役柄としての旅人を傍観しながら、職務に就いて安定を図るのが一ばんというのは、誰にもわかられるところのものだしね。と、ほくそ笑んで、椅子に就く。

若い駅員もここへの出向を求められたのは満足だった。退屈かもしれなかったが一人なら気が楽だし、風景と雰囲気が悪くなかった。でき過ぎた観光地だと、来訪者への嫉妬もちらとありそうだったが、ここはそれほどでなくとかくちょうどよかったのだ。昼間から地元の相手ばかりでなく、数人よその人が来て、風通しの良さがあるのは主だってその心地よさの支えになるものだった。

実際、今降り立った頭の禿げた四十か、二十か、見る角度によってどちらにも見え、また正面からは中年太りに、斜めや側面から見ると痩せこけたように見える男も、ここに新潟から降りてくると、ほっとする気持ちだ、と温かい独り言を吐いていた。もうなにかべっとりとした新潟から離れられたわけだし(むろんそれは地誌的な面からのものだろうが)、西から東から人を集め、観光の伝統がありそうな信州に来たのは、安心できるものだったのだった。それに支社境界を超えたのだから、そこに属している売り子とか、こっちは意識して覚えないようにしているのに、同じことしているのを知られたくないのを隠しきれない人もいないだろうし、と。「ええ、それじゃさっきの駅員について言ったことで、すがすがしさみたいなこと想像したのはそれだからなのか?」「いや、これは本当に後から駅員の日記から拝聴したものなのだ。そういうことにしよう。」

とにかく信州は「山に来ました!」といえば、どこでも通る気がするくらいだ。そういうところに来たんだ。空気は冷涼で、肌寒かった。じっさいわざと、この旅では新潟から一度は出るよう画策したところのものだしね、と独白を継ぐ。乗り場ではほかに一人、外国人が電話で談笑しながら、ホストとの最後の会話を惜しんでなんかいる。ときおり強調して織り込まれる日本語の単語が、ホストと仲睦まじかったことを物語る。おれもおれも、と彼は黒姫山を探すが、どこにも見当たらない。もしかしてこれらの雲の彼方なんだろうか? とにかく、後で聞いてみよう。ホームから見えてる駅前側の端には、ざらざらした駐車場が見え、ここにいると観光地の雰囲気というものはなかった。しかし風景は、風景として雄渾な美を高確率で内在しているところというところだったのだった。

乗り場の、木目の浮き出た艶のあるきれいな木の椅子や、写真プリントの駅名標、構内にもつけたしっかりしたトイレなどが、改札歩きまでに花を添え、人をよろこばせ、そして存在に対する他者の怪訝さ疑って拒否してしかるべきギャランティーを与る。

駅員はきっかり切符を受け取る仕事をこなした。それは机に就くことはありながらも、ほかならぬ収受という、業務の中でも対客のものこそが真髄という認識さえありげなものだった。そのときに、あの、黒姫山ってどこですか、と禿げが訊くと、その若い駅員は「あそこです!」と雲の彼方を指した。すぐ人よさそうに残念そうなことを言ってくれたが、彼は激昂した。といっても駅員に対してというより(もちろんそうでもあったが、ただ激昂したかっただけなのかもしれない)、定着し、すべてを知っている人がいるにもかかわらず、駅員が旅人に見え、それで嫉妬したかららしかった。

駅舎の中は狭かったが、もう一つ向こうに間口で区切られた部屋があり、そこには蕎麦屋と売店があった。改札のところもそうだが、明るい木壁や、植木やラティスがが信州らしく、優しく彼の心をなだめすかす。

何の飾り気もない静かなただの広場に出てしばらくすると、同じ列車で降り立ったらしき、まったく別の単行の中年の男性が、彼の視界に入った。彼よりもずっと紳士らしい感じだ。なりゆき二人は互いに張り合った。二人は互いの目的地が同じであることを警戒しだしたのだ。黒姫の街はとにかく、そうするにふさわしく、魅力があり、特異な出で立ちではあった。駅前にはその二人以外誰もいなかったが。白い広い道が伸びて、何の動きもなく、それでいて昔ながらの旅籠もあるのだった。

ふと駅庭の笹影に「蟻の道雲の峰よりつづきけん」という一茶のさざれた句碑があり、その英訳に彼は思わず目を留めた。"The art path~ Does it not reach To cloudy peak?" ―芸術はたとえ小径でもそれが雲の峰に届かぬものだというのだろうか……いやそんなことはない、うむ、そうだ、と放浪人は感心しきりだ。しかしじっさいは "The ants' path~ Does it not reach To yonder cloudy peak?" と、もっと忠実な訳であり、彼の大満足の納得は、勝手な解釈とさざれた石のによる誤認に基づいている。

その雲の峰とやらに隠されて山は見えなかったが、古式ゆかしき鎧張りの壁なのに、腰折れ屋根のポーチを付けた駅の本舎は、もう極端におしゃれで洋風で、特にカパッとかぶせたような青グレーのスレートぶきは、全体を洋菓子じみて見せていて、二人はたいそうそのケーキに競ってキスした。とくにギャンブレル屋根にキスしたのだ。そうギャンブレル、ね? ギャンブレルですよ。どうですかこの響きは? わざわざこんな名称で呼ぶ必要がありますかね? それはともかく、その紳士は淡泊でさして山を惜しまなかったのに、彼は惜しんで、その目に見える駅舎から黒姫山を推し量りたがっていた。しかもそれにとどまらず、ランドマークを基にして、すべてを得ようという魂胆なのだ。

紳士はバス待ちはじめたらしかった。紳士はうすら禿げをかなり不安視している。うすらはあえて近づいていった。信州の冷たい風が吹き、緊張が走る。駅前の端は、バス転回と旧貨物取扱の敷地で、荒れていた。

しかし紳士は突然、

「どちらまで?」

彼は、いよいよ来たか、と思い、

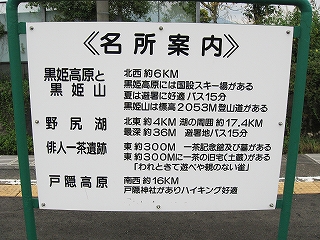

「そうてすねぇ、私ですか? まず野尻湖に行って湖畔の散策をし、そしてナウマンゾウの化石を発掘しなければなりません。それからあすこの丘に登って三脚を据え、黒姫山の雄姿を撮影し(レリーズで、ね?)、それから、黒姫山登攀と行きましょうか、一茶の博物館は、まあいいでしょう、とにかくこんな予定で、どだい今日は忙しいんですよ(それであなたにもかまっていられないし、あなたも私をかまう必要もありませんしね。それにあなたよりずっと、多くまわんないといけないんですから。)」

すると、紳士は素直に驚いたように、そしていたわるように、

「えっ、でも、今日は天気悪いですよ。今も見えていないし。それにそんなに回られるんですか? 趣味が豊富ですね……」

すると彼は微笑みながら怒して、

「そんなね、いつも来れるってわけじゃないですからね! ここの駅員じゃあるまいし!(あなたもそうでしょう) (こんな天候でも)登ろうと思ったら、登れるし、楽しめるもんですよ。それにここにいてる人は登らないでしょうし、眼だけで登っているようなもんです! それよか…」

紳士は静かに、微笑しながら、

「私は野尻湖に発掘に行くのですが、もし興味があおりでしたらご一緒しませんか。あと2分くらいでバスが来ますよ。私は大学の方で研究していまして、今日はどうしても確認したいことがあって取り急ぎ来たんですよ。なかなか発掘に興味のある人を見かけませんで、うれしい限りです。なんなら博物館の方もご案内しますよ。」

それを聞くと禿げちょびんの彼は、急に悲しくなって、

「いやあ、野尻湖の方にも行きたかったんです。黒姫山の方にも行きたかったんです。けど、今日は不意に無理になっちゃって(それであんなことを言ってしまって)。ああ、野尻湖行きたかったなぁ」とつぶやきながら、彼は小さくなって駅舎に入った。

蕎麦屋のカウンターに就いて、いささか調子に乗り、我らがさびしき役者は、乱暴に注文を通した。しまいには責任者のプレートをぬすみ見て、下の名前で呼んだり、酒をもってこい、などといって、下品な雰囲気を醸し、女中さんをすっかり怒らせてしまった。隣に座っていた、黒縁ロルネットの痩せた蒼然と若いスーツ姿の男性は、さっと無言で立ち去る始末だ。しばらく険悪な時間が流れてから、その女中さんはさっき落っことしたらしき、脇によけてあったおん卵を、サービス、といって、彼のどんぶり鉢のへりに付け足してくれた。

「さっき横に座ってた人、県庁の人なんだってさ。迎えの専用の車を待ってたんだよここで。さっき黒いのが停まったでしょ。」

「へぇ。あ、そういえば、あのあそこにいた人、大学教授ていってて、大発見があるのだって。」

と、がっと椅子から立ち上がり、窓から過ごしにバスに走り寄るさっきの中年の彼を、失礼にも指差して、おまけにいいかげんなことを言った。

しばらくして落ち着いてから、

「おねえさんは、どこかには行かないんですか? もう長いんじゃないですか。」

「そちらさんこそ、どちらにもおいでにはならないんですか? もう帰るの? 来たばっかりで。」

「ああ、何も見ずに帰りますよ。」

「私はねぇ、もうここでいいのよ! でも今度ね、近江の方に帰んなきゃいけないから、長旅になるわ。この駅からね。まさに、ここから、なのよ。家の者もつれてよ。」

実はこの人、この年になって再婚され、うきうきして相手の人の故郷に旅行しに行くのだったが、それは黙っていたのである、と彼は信じた。というのも、

「それに私、もうここ辞めようと思ってるの。そろそろ転機になるかもしれないわねぇ」

と思わせぶりなことを言ったからだった。

駅員は にやにやしつつも妙に爽やかにありがとうございましたと彼の背に言ってホームへと送り出した。途中、リュック背負って山高帽を冠ったおとなしそうな中年女二人連れの旅の者とすれ違った。その後彼はそのまますべての予定に意欲をなくし(もともときょう帰る日ではあったが、かっこつけて急な仕事が入ったふりをして例の紳士に別れを告げたのだ)、長野まで出て あずさに乗り、横浜まで帰り着いた。しかしそれは新潟に戻ったのと、あるいは戻らずそのまま続けても、あるいは、ついには旅はじめの前と、ちっとも変わらない感触で、頭の中には糸がこんがらがったようになった。けれども、禿げちょびんは少し、帰ってきたことをやはり、後悔した。

むろん言うまでもなく私から告白すると、このようなことは何もなかったのである。ただ黒姫の冷たい雲と、曇りの信州の風と……そういうものが構内を吹き抜け、広場に砂を巻き上げるつむじ風が起こり、異様にしゃれているのは駅舎だけで、それにキッスしてやるほかないような、旅行者とそして風景の、哀れさが漂っていただけだったのだった。