二本木駅

(信越本線・にほんぎ) 2009年9月

二本木へ

長野行列車。

長野行列車。

退屈したころ、人のいないコンコースに上がり、上越の名産品のディスプレイを観たり、改札の暇はいかばかりかと窺ったりしつつ、長野行のホームに降り立った。列車は出発の十数分前に入ってきていた。

発車前になってその長野行きが満載になり胸が騒いだ。こんなに人が乗るような感じは少しもなかった。最終の一本前で20時前の発。終着長野は21時半ごろになる。

終始しゃべり通しの遊びに来た大学生らしき4人は一つのボックスを陣取って、やけに気分が昂じている。どういう予定なのかな、こんな時間に。ほかの座席でも膝を突き合わせて談笑している人はいて、それは大人の旅行者っぽい人だった。なんとなしに、長野っぽい雰囲気である。

新井までの小駅に単独の私服の学生らしきが粗雑に降りていく。まるで直江津からたった数駅のためにこの長野行を待っていたと言いたげだった。むろん私はその人がそれだけ本当に待ったかは知らない。けれども一応ひとつ前の長野方面の列車は一時間近く前だった。

『まあいい!』 ともかく4人の大学生は電話で連絡を取り合い、「で、駅に着いたらどうしたらいいの? え? 乗った乗った、長野行」。電話が終わると、なんて、なんていっとった、と友人は興味津々で、あいつ、のことを笑っていた。彼らは長旅というよりまもなくというより、今にも降りそうだったが、私が見送ることになる最後の大駅、新井駅を、列車はそのまま発つ。彼らは、着いてもタクシーには乗らなくて済むだろう、というようなことだった。もしかして、高原にある金持ちの友達の別荘にでも行くのか、それとも、ただペンションに泊まりに来たのだろうか、でもそれだと連絡しあうのはへんだよな。いずれにせよ、楽しそうで、何か思いもつかないような関係で 旅行しに来たのだろう。夜の汽車でなんのとりえもない各停だが、この時間の列車を使おうと考えを温めてきた人々がおり、狭いシートで膝詰め談笑や、例の学生のグループの一幕などは、なかなか長野らしさというものを車内に演出していた。

二本木が迫ってきていた。列車は薄い坂を登り、停車したかと思うとすぐに、後退を始める。ということは、駅に入る前に後退するのが長野行で、直江津行がそのまま駅に入るんだな。よく、どっちだろう、と着く前に一考する。退がってから着くと、逆打ちで来たのか、と何らかの枠を外された気持ちを抱く。体験して厳然とわかるよりむしろ、ということだろう。例の彼らは、「お、なんか退がったぞ」「退がっとるな」といいつつ、、目をつぶらにして平静を装いつつも、こうせざるをえなかった放送を求めているか、まだ着かぬ二本木駅に降りるために立つ客や、車内の様子から何かを窺い知ろうとしている、つとに静かになった様態だった。

「二本木です」との厳粛な言葉のまま、ドアが「バシュッ」と横暴に開いた。降り立った十人以上の女人も含めた通勤客の姿が、電車の電気的な轟音とともに、ほとんど黒に近い木屋根の下にのっぽに揺らめいた。列車は扉を開けたまま、蛍光灯に照る床を断続的に遠くまで見せている。

行き止まり(直江津方)。

行き止まり(直江津方)。

降りた瞬間から、細いな、と思った。

実際にそれほど細くはなさそうだけど。

降りた瞬間から、細いな、と思った。

実際にそれほど細くはなさそうだけど。

長野方にて。

長野方にて。

長野方面乗り場

長野方面乗り場

冷気が支配していた。山に来たのだ。昨日の北条とはわずかながら数度ちがう。寒すぎたらどうしようかとちらと恐れたがどうということはない九月の夜だった。秋の夜はけっこうそういうことがある。秋の持つ一種の凄みだ。しかし降りてすぐにわかったのは、これはまたかなり古い駅だということだった。黄色い蛍光灯が逆に不似合いなくらいで、よく視ていると違和感さえある。乗り場が島状の一つだけでもしそうでなければなかなかの木造物件になっていたのではないかなと思いつつ、乗り場の待合室に赴いた。そのうち列車は去るだろうし、実際に去った。つまり運転台を変えたりしていなかった。いちおう古来ゆかしき椅子が当たり前のように壁から据えつけられていて胸をなでおろす。ずっと奥の暗い方に、除雪機が、木造のかび臭さとともに何台か、暗い鉄塊として安置されている。それは人を殺めたことがあるのではないかと感じさせるものだった。こうして中が広いのはかつての構内踏切のせいだろう。それで奥の方は灯りをさえ ともしていなかったのだった。

ホームの尖端まで歩いて、黒いそよ風に当たりながら周りの風景をじっくり、全感覚で捉えた。むろん街の騒がしさとは縁がないが、離れた国道はあるかもしれなく、またすぐ横は貨物にとってごひいきだったといえそうな工場が、化学的な工場が、タンクや配管の音と、うっすらした投光とともにあるが、ここからはそんなに大きすぎなくて、夜となっては個人的な事業のようにさえ見えるものだった。その事務所の二階に、ちらと一人の人影が閃く。「まだやってるんだ」。 それは二つの意味でだった。近頃はこう、重化学は縮小してるところもありその存在の音とは裏腹に稼働に懐疑することもあったのだった。また夜はおおむね自働とも思えていた。あの人も昔は腕を回して貨物を誘導し、血気盛んだったのだろうか、そんなかってな衰退話をでっちあげる、しかし品目を減らしたり縮小したのは本当で、それで二本木での貨物の扱いがほんのつい数年前なくなったのだった。もししていたら、夜な夜な何か見られたかもしれないのにな。

あのライトはここをさっき出た列車のもの。

そのままバックしてるので、ライトも変わらない。

あのライトはここをさっき出た列車のもの。

そのままバックしてるので、ライトも変わらない。

今は地下道を使うことになってて、それで本舎に向かう。もっともそんな遠回りではなくかつての係員用のショートカットは生きていたから、覚えておいた。後でこれが救いになるとは思うわけもないが。

駅舎の中は旧新潟局の監視志向の昂まりが表れて、新しくそして無に帰せられている。しかし照明がやたら明るかった。それとて同じことだ。

駅舎内へ。

駅舎内へ。

左:財産票かと思ったら違った。許容着雪量75だって。

左:財産票かと思ったら違った。許容着雪量75だって。

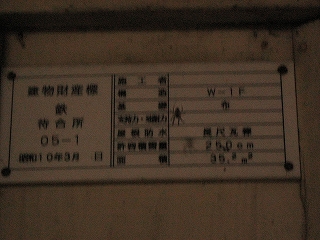

右:こちらが財産票。昭和10年だと。

戸をそろっとひき、鳥が首を出すようにしてあたりをうかがう。ふうむ、誰もいないようだ。と、咳払いを一つ心の中でしてようやく堂々と駅舎から屋外に体を出した。扉はかってに閉まるのに更換されていて、やるせなくなる。降りた人はもうまっすぐ帰ったのか。タクシーもない。外はしけっていて秋が匂い立っていた。鬱蒼とする一本の樹木のもとにある電話ボックスが、水銀灯に照らし出される葉よりもずっと、妖しい光を放っている。慌ててそこに駆け込み、錆びて今にも崩れそうな円いタクシーの電話番号の標柱に、藁にもすがる思いで呼びつける人の姿を、ふと思い描かされた。「これはちょっと、淋しすぎるな。」 一瞬だけだが、場所を変えようかと思った。しかし背を押されるように歩かされ、

「自分が今日ここにいることなんてほんとに誰も知らないという感じだ。二本木って聞いてなんのことだかわかる人はいるのか。」

あのとき車掌も運転士も、グレーの制服をしゃれて着てなんかいて、機械のように駅に着かせ、発車させた。そのことと二本木の暗いほどの情深さとが、ちぐはぐだ。本舎内の新装も、その二人の「知らぬ」という硬質な表情を回想させるのを強いた。

しかしほどなくすると、それらはありきたりの意匠として定着した。

まず別棟の洗面台の水を捻って確認した後、爽涼たる秋冷えの中、表通りに出る。また葉を広げてくれている緑樹の輪郭のほうの葉を、白灯が照らし透かしている。つまり夏の秋だった。これが色づいて落葉に近くなってくると、こんなときにはまた、別な淋しさがあるんだけどな。まだ元気だ、まだ元気だ、と誰のことともわかろうとしないようにしつつ、掛け声する。

駅すぐ前の敷地はわりと光量があったが、建築の陰影は深く、本舎はまたもや非常に古そうだというぐらいで片づけた。ただ昔はもっと情緒があったのがわかった。

表通りは旧街道で寝静まっており、昔は旅館が はやった通りらしかった。飲料販売機を抑え、喉の渇きに備える。

夜の二本木駅駅舎。

夜の二本木駅駅舎。

トイレもある(中にもあったけど、電気つかない時間なら外の方が使いやすそう)。

トイレもある(中にもあったけど、電気つかない時間なら外の方が使いやすそう)。

最寄りの自販機はやや歩いたところにある。

最寄りの自販機はやや歩いたところにある。

右:これは結構前のタイプの機体。

車一台として通らない静けさだった。

車一台として通らない静けさだった。

ホームに戻ってしばらくすると、窮屈な気分になりもう一度外に行ったり、駅舎のパンフレットでも読もうかと出ようとした際、誰か二人が駅にやってきて話し込みはじめた。それで閉じ込められる。次の列車まで時間はあまりにあり客でなさそうだし、まだ終電までは数本あり、床は取られなかった。ほかに外に出るルートはありそうなのになかった。貨物のために人の侵入を防いでいたんだろうか。

その話し込みが結局1時間もつづいた。夜の駅では結構こういうことがある。何かと家族関係や交友関係の悩みについての会談の場になるんだよな。私はホームから線路と回廊越しの戸の不明瞭なガラスからその姿を認視するばかりで、それ以外のことはついに何ら知るきっかけはなかった。むろん私も出ないといけないときは出るさ、しかし、二人は誰もおらぬと信じて話し込んでいるし、私はこれから長逗留になるかもしれないのだから、意外な気持ちを引き起こさせることなく、そのままに会談の終わるのをこのときは望む。

それでホームにしゃがんで灯光も届かない太い水路を眺めたり、そのまま頬杖つきながら駅務室を眺め、駅員の出入りが頻繁だったのを想像するくらいしかすることはなかった。しかし古いものばかりでなく、先ほどの、情緒を制限する形でサッシ戸の改造もあったし、停車表示の車両数の書いた菱形の標識が、黄緑のLEDがふちどっていて、乗務員のことを考えているんだなと思わされた。その苦芽色のLEDが暗闇でまぶしく光っているのはとても妖しい感じで、それを通じて近くの大きな駅と交信できそうに思えた。ときには歩いて日本重達の化学工場を眺めやったが、まだ仕事中みたいで、明かりがついて、人影がある。そこからはここがよく見えるので、どうもないかなと用心した。

二人はだあいぶしてから車のドアの音とともに去った。けれどもいつの日か二本木であんな話をしたこともあったね、と回想するときが来くるだろう。そういう二本木駅が、今もそこにあるし、そういうところであってもほしくなった。

改めて外に出たとき、今度は恐れずに駅舎の真っ暗な軒下や木組みをぐっと見つめた。独特の湿りを帯び、それは情緒や温もりというより、古いといった背後にうっすら感じていた、魔的なものを内包しているように思われてしかたなくなった。

3時間後の終列車を乗り場の待合室で見送った後、すぐに床を取った。もう待ちくたびれて。それにあまり遅くなったら意味がないし。活力を取り戻した気分だ。これから寝るというのに? いそいそと準備して場所は虫の最も少ないところを選んだ。蛾が体当たりしている窓もあるし、やはり戦前の建物なので、板壁に虫が出入りしているところもあって、仮にこういう古いものが称えられても、結局それは自分のものではないことによるらしかった。自分のものだったら たまったものではないだろう。こういうのは特殊なことだと思えた。

日本曹達の工場をまたみやった。事務室は明かりが落ちていた。

背に板の硬さを感じつつ、横になる。天井の黒茶の板目が重たげに渡されている。「なんかここは、なんだろう。いや、なんでもない」 ふと場所を変えようかなと思った。でもあまりに面倒だった。

数十分後に消灯した。「あれ、早い」。早くすまといてよかったなと思いながらも、思わず上体を起こして構内を見渡すと、なんと、驚いたことに真っ暗ではないか! こんなに真っ暗なのは初めてだ。大概は駅前の照明かなんかが入り込んでくるものだ。それに線路内用の照明は一つくらい点いていることがあるのだった。

ここはそういったものがなんらなく、地下道なんかおよそ 通れそうになくなっている。「明日早いけど、そのときもまだ点いてないだろうな。あの構内踏切があってよかったよほんと。とにかくこれじゃ駅前に出てそこで片付けするしかないかもしれないな。しかし手洗いもまいったな。朝使うのに…」

がくっと力が抜け、頭は憂悶と眠気に沈み、それから横になった。

たたでさえ暗い色のすぐ脇の板壁や天井が、もっと重たくなった。窓はなぜかコツッコツッという音がし続けている。気温差の関係でこういうことがあるので、気にしないようにしていたが、どうも腑に落ちない。

気温は下がり、肌着だけで入っていると薄ら寒さを覚えはじめる。昨日の北条とは違うなぁと、たいしたこともないのに、そうぼやいて気分を紛らわす。

眠れなかった。どういうわけか、眠れなかったんだ。

窓はコツッコツッという例の音が断続的に響き、待合室にしてはいやに広いなかで、狭い造り付け椅子で、縮こまっている人がここにある。「いったいなんなんだろうね、この音は!」 虫が当たっているのかとも考え直した。カナブンみたいなのは、ほら、そんな音がするじゃない。でもそれではなかった。虫ではなかった。

自分が自分を見ているという気がする。たぶん、だけど、窓ガラスが無限に視線を折り返しているせいじゃないかな。いや、実際そうなのは見えやしないけどさ。なんか引っかかるんだよ。とにかく寝よう。明日に障る。でも寝て起きても、もう九月だし暗いんでしょう。爽やかな朝は来るの? どうだろうね。ほら明日明るい二本木駅が楽しみだろ。もっとはっきり見れるぜ。そうだなぁ…そうして眠りに落ちた。

しかし、眠りは浅かった。広いといったってなにもそんなたかだか待合室の広さなのに、広すぎるように思えてならない。そしてそれはつまり、自分自身が、自分を意識していることになるのだった。そのことが例のコツンコツンの音ともに、別のある存在を予感させている。むろんそういうものがはじめにありそうに思えて、自分を意識しつづけたのかもしれなかった。つまり、こんなでは眠られるわけがない。

そして未明、ついにひどい悪夢を見た。「なんでこんなことしてるの」「こんな苦しまされるのは、こんなことしてるのだから、仕方ないじゃない」「ねえ」 私は、『そうかなぁ』『いうほどのことかい』と独りごちた。

他意なく4時40分にセットとした目覚ましに起こされるその数十分前に、この世に重い頭がぬめりと引きずり出されるようにして重いまぶたが開いた。息苦しかった。冷えたガラス窓越しに見る空は、ごくごくかすかに黒が緩んだくらいで、まだ漆黒の夜(よ)だった。照明もいっさい点いていなかった。夜に活きているときを知っている日本曹達はまだ眠っているし、ずっと遠く、本線のほうには暗赤色の信号灯火が三つ、じっとり、じっくりと灯っている。あれより先は、風通しがいい気がした。

悪夢を思い出し、もうこんな淋しいことはやめよう、こんな真っ暗な夜道を一人で歩くことはできまい、なぜ人がだれか引き連れる人を探すのかわかるというものだ、そう、これからは英雄的な旅行をしよう! そして単行しがみついているやつを笑ってやるのだ、と、敗北感はあったがこれが最後という気持ちからくる未来の予感に胸を焦がしつつ上体を起こした。いつもなら早く覚めたら時間までまどろんでいるが、今回ばかりはそれもままならなかった。

例の物音は、不思議に止んでいる。待合室の奥は見もしなかった。直視できないよ。「見るとしたらここを出るときになるな」。

待合室が真っ暗なので、ライトを取り出し、独り片付けをはじめようとしたが、そのとき、ぞっとする異様さに襲われ、広げたままの寝袋と荷物すべてひっさげて、一目散に待合室を、飛び出した!

走った走った。ホームの行き止まりの方の端は、唯一の構外の街灯が弱々しく広がってきていて、それを頼りに片付けることにした。この薄明りは頼りにならんかもしれんけどと、事前に目を付けておいたものだった。それでこれを目印に走ったわけだ。

外に出ると気分がいい。やはり空気がおかしいんじゃないかあそこ。まあいい! もう終わったことだ。とっとと荷物をまとめるぜ。ぞうてなけりゃまたなんか襲われそーだ。

敷いていたシートを床面に暫定的に敷き、シュラフを置いてスタフバッグに詰める、そのときのことだ、

雨、雨がいきなり降ってきた。なんでだわぁと思って、また屋根のあるとこまで走った。シュラフは濡れてしまったらおしまいだ。

息切れしながらも、とにかくパッキングを終える。「いったい何なんだいここは…」。

しかし現実的な雨と、雨の日程という高い蓋然性のもたらす不快さは、第六感的な不快さとは比べ物にならないぐらい、明示的で、そしておかしいことに爽やかなものだった。それは相対的なものによる感得ですらなく、まったく対置的なものだった。

「雨か、でもそんなの聞いてないぞ。だってきのう新潟駅でやってた大画面の天気予報じゃ、くもり時々晴れだ。確認したし。」「あーそうか、台風の暖湿気か。そういや新潟市は天気いいことになってたよな。で、自分が西進したんで、悪天のところまで来てしまったと。損だな。新潟におればよかったのに。」

来る前からこの日には、このあたりは台風の影響はそれらしくないなんらかの形で出るかもしれないというデータで、東進が確定していたからこうして遠出して、念のために海より山のところを選んでおいたのを思い出す。

ひと段落したところで、待合室を眺めやった。呪われたように暗闇にたたずむそれは、いつまでたっても私に冷静な目を許さないでいる。

地下道は人を吸い尽くすような漆黒の塊で、地平の通路を使い、駅舎にアクセスした。これは昨晩も寝る前の手洗いなんかで使ったものだ。いまどきのホームを上がるのはなかなか筋力がいるぜ。

列車? そりゃ来ないよ。貨物側でないし、なにせ、よく考えたらここは袋小路なのだしな。いちおう本線の方を見て、ホームのヘリに屈み、どさんと降りる。死んだような二本木の駅名標が、高々と掛かっている。駅舎の中に入っても真っ暗だ。ただ改装された分、気は楽だった。

外は降りだしこそは強かったが、今はもう傘がいらない霧雨になっている。

「世話を焼かせるなぁ、こっちが本来そうなのだが。」

水を使って支度をすまして、動き回れるのを待ったが、曇りのせいか、いっこうに明るくならなかった。手をぶらぶらさせて、明かりの再びついたプラットホームを歩く。

ふいに、空気がおかしいと言ったのは、実はもっと全体のことで、行き詰まりだからでないかという気になった。というか、いつもそのことを忘れていた。だって、線路内の通路を渡るときにようやく思い出すくらいだ。それというのも、ここは行きづまりの感じがなぜかほとんどしないからだった。そういえばそっちの廃れた方向は、じっくり観たとしても、曖昧なのだった。例えば、誰も行こうとも思わないし、考えもしない、それでいて気づいてほしがっていることが身近にあるというその訴えは、このように響いてくるものなのかと、黄色な蛍光灯下でふと私は佇立して考えた。

次のページ : 朝の二本木駅